第3章 春の作付計画① 〜種えらび編〜

春一番が吹けば、もう楽しい作付け計画の季節。農作業より今年は何を植えようかとあれこれ想像している時間が1番楽しい。

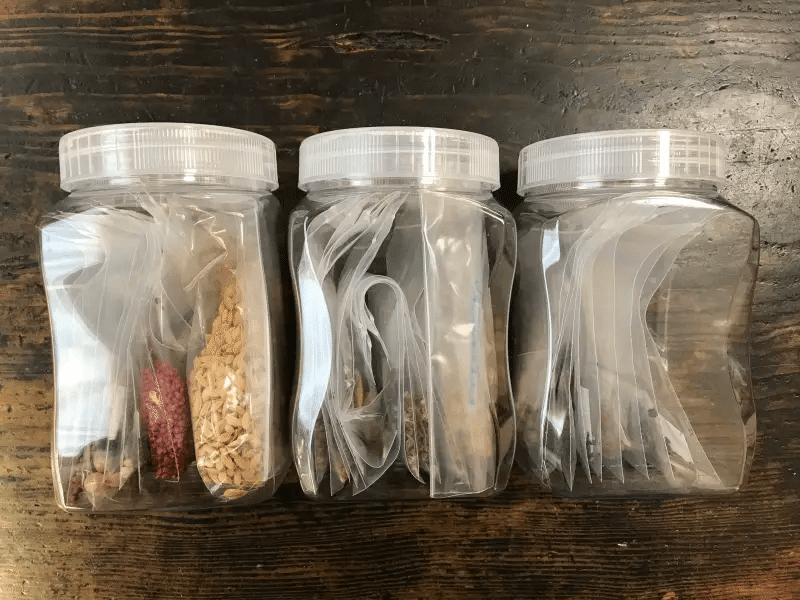

「生物の多様性」を実現するため、可能な限りの種を集めてみたい。

春の作付けリスト

春作に導入を予定している品目はざっと数えてみると過去最多となった。面白そうな種子や苗を見つけ次第集めたところ、気がつくとかなり増えていたのだ。

これまでは料理に使いにくく、結局育てても食べない野菜(珍しい野菜あるある)は敬遠してきたが、多様性を実現する為に積極的に取り入れてみることにした。

果菜類

大玉トマト(赤・オレンジ)、ミニトマト(赤・オレンジ・薄皮)、茄子(紫大長・白)、唐辛子(赤)、カボチャ(ハロウィン用・黒皮)、キュウリ、メロン、スイカ(黄色大玉)、オクラ(丸ざや、紫)、ローゼル、トマティーヨ(紫)

ハーブ・香味野菜

ホーリーバジル(赤)、バジル(緑・紫)、コリアンダー(ノーマル・細葉・ファラン)、フェンネル(フローレンス)、リーキ(ブルガリアン)、ステビア、葱(一本・九条太)、玉ねぎ(早生・中晩生)、ニンニク、わさび(六方沢)

穀類・豆類

陸稲(うるち・もち)、スイートコーン(黄・赤)、ソルガム、ひまわり、胡麻(金)、枝豆(極早生・中早生)、ひよこ豆

葉茎菜類

オゼイユ、ヒユナ、ほうれん草、イチゴほうれん草、スイスチャード、コールラビ、スティックブロッコリー、オカヒジキ、蕪(小)

花類

マロウ、ボリジ、エキナセア、ラベンダー

ベリー・果実類

一季なりイチゴ、四季なりイチゴ(赤花・白花)、温州みかん(早生)、ラズベリー

根菜の実験区画

土を深く耕す必要のある根菜類は別区画で育てているが、一部実験的に枯草をマルチ代わりに被せ、深く耕さずに根菜の収穫が可能か実験してみようと思う。

ジャガイモ(赤)、サツマイモ、セレベス、落花生、ゴボウ(ミニ)、大根(晩抽)、ニンジン

種や品種の選び方

作物の出来不出来は、1に遺伝子、2に環境、3に栽培技術のような気がする。

究極は自分の畑専用の品種にするのがベスト。それぞれの土地や気候に合いそうな品種を選ぶようにすることが第一歩だと思う。私は品種を選ぶ際は次のようなことを行なっている。

保証票を調べる

種苗会社は、春と秋の販売シーズン前のタイミングで発芽試験を行い保証票を更新することが多い。在庫を何年かかけて販売しているような種子だと発芽の力も次第に弱まってくるので、発芽の良い種が欲しければロットや検査日付を確認してから買うのが確実だろう(種苗会社は日本酒の醸造年表記のように採種年を表記すれば良いと思う)

欧米の農家はリスク管理の観点から、産地で実際に品種間違い・交雑・病害汚染などのクレームが無かったかを確認した上で、安全だった前年販売のロットの種子を購入したがるという。新しいものが良いとは限らないという考え方だ。

発芽温度や生産国も重要な情報だ。見慣れてくると、海外品種か国産品種の海外委託生産か何となく見当がつくようになる。大事なポイントは、その品種は採種国の気候であれば最後まで生を全うし、子孫を残す(採種)能力を持っているということだ。自分の土地の気候からかけ離れた採種地の場合、要注意となる。

育種メーカーの農場所在地を調べる

温暖な九州の農場で育種した品種が、冷涼な東北・北海道の気候に合うかはわからないし、もしかすると猛暑の年にはぴったりになるかもしれない。

暑さに強い・低温伸長性があるといった説明や作型表が絵袋の裏に付いていることもあるがどれくらいの選抜圧で育種されたかも分からないので完全には信用できない。お住まいの地域に近い農場や気候で作られた品種を選ぶ方が、畑での適合性は高いと思う。

自社育成かを調べる

「***交配」と自社ブランド名が記載されている品種は自社農場で育種している可能性が高い。単にF1と表記してある品種は、ただ単に交配種というだけの意味なので自社オリジナル品種なのかは不明だ。他の種苗会社の品種を自社農場で選んで販売しているだけという可能性が高い。

一般消費者にとっては紛らわしい限りだが、そのメーカーの農場の気候条件で試験されて良かった品種が商品化されているという点では、育種農場のロケーションがわかれば、ある程度は品種選びの指標になる。

素性を調べる

種苗会社が販売品揃えの充実のために、自社で育成したものではなく、海外・国内の同業他社から購入した品種に名前をつけて仕入販売しているケースは意外に多い。

主力販売品種の開発が他力本願で、メーカーを名乗っていいのかという気もするが、それぞれの経営事情があるのだろう。

スイートコーンは大半がアメリカの品種であり、ホウレンソウやイタリア野菜・ベビーリーフ種子なども海外の種苗会社からの輸入しただけの品種がかなり多い。

ひどい時には複数の種苗会社が同じ輸入品種を違う品種名で販売している場合もあり、違う品種だと思って蒔いたら瓜二つという事もあるので注意が必要だ。

自分の菜園にあわせて育種しよう

大根や菜類といったアブラナ科の作物は伝統的に日本の種苗会社が強い育種領域なので、気候が合わなくて失敗することは比較的少ないと思う。

現在流通している野菜は海外由来のものが多いことを考えれば、自分の育てている環境に適合させるには、選抜育種をするなど、ひと手間かける必要があるかもしれない。

その年に一番出来が良かった株の子孫を使い、自分の畑や好みにあった選抜をすることでオンリーワンの品種を子孫に繋いでいけば、いつかは自分だけのエアルーム品種ができるだろう。

注意すべき点もある。登録品種は日本国内では育成権の保護対象となり、許諾を得ずに自家増殖をして利用することが禁止されている(登録が完了した品種は絵袋などに「登録品種」「品種登録番号」「PVPマーク」いずれかの表示が義務化されているので判別可能)。

先人の努力の結晶を踏みにじるような自家増殖・ダメ・絶対なのである。

しかし、「新品種を育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用」の場合は、登録品種の育成権の効力は及ばないとされている(種苗法第二十一条)。

別な品種と交配するなどしてF2を作った後に、分離後代の中から親と全く違う特性を持つもつ品種を作出すれば、別物の新品種なので問題ないということだ。

育種の扉は誰にでも開かれており、ブリーダーや種苗会社の専売特許ではない。農業者や家庭菜園や園芸にたずさわる人たちが、それぞれ自分独自の育種をすることで、更なる植物の多様性を生み出す原動力になれば、世界はもっと多様性に満ちた素晴らしいものになるだろう。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?