負け犬の遠吠え 日清戦争4 開戦前夜

1886年、清の北洋艦隊「定遠」「鎮遠」などが船舶修理のために長崎へ寄港しました。

「定遠」「鎮遠」は、清がドイツから購入した7300トンの巨大戦艦で、当時の日本の最大艦はその半分の大きさしかありませんでした。

そして500人の清国水兵が無断で上陸し、長崎市内をうろつき回ります。

清兵達は泥酔し暴れまわり婦女子を追いかけ回し、挙げ句の果てには遊郭の順番待ちに我慢できずに備品を壊したり盗みを働いたりしたため、警官が出動する事態となりました。

二名の清兵が交番へ連行されますが、交番は数十名の水兵に取り囲まれて斬り合いになります。

清兵達は骨董品屋で買った日本刀で襲いかかり、日本の警官は警棒で応戦しました。

この時は応援の警官が駆けつけた事によって、暴徒化した水兵達は逮捕する事ができましたが、二日後に再び300名の水兵が上陸し、交番にいた三人の警官に殴り掛かって1名を死亡させました。

警官を助けようと長崎市民も水兵に抵抗し、またも双方斬り合いになって清国側は3名、日本側に2名の死者を出す大乱闘になりました。

この「長崎事件」において清国側の謝罪はなく、むしろ高圧的な態度に出ます。

そしてその結果、国内では「清、討つべし」の声が高まることになりました。

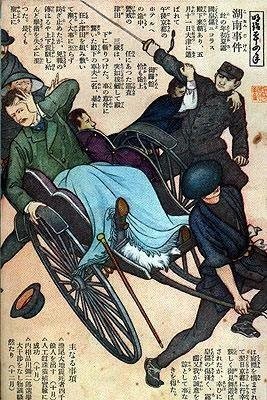

下の画像はチャイナの博物館にある「長崎事件の絵」ですが、なぜか侍がいて史実にもとづいて書かれたものではない事がわかります。非常に滑稽です。

長崎事件から5年後の1891年、今度はロシアを相手に肝を冷やすような大事件が起こります。

当時のロシア皇帝「ニコライ2世」は、シベリア鉄道の起工式に出席するためにウラディボストークに向かう途中、日本へ立ち寄りました。

日本政府は国を挙げての接待を行い、京都では季節外れの送り火が行われるほどでした。

しかし、そもそもニコライ2世の訪日の目的は軍事視察という説もあり、日本国民の歓迎ムードの裏には反発もあった事でしょう。

ニコライ2世が琵琶湖観光をした後、人力車で大津市内を通過中、警備を担当していた津田三蔵巡査が突然サーベルを抜いてニコライ2世に斬りかかりました。

ニコライ2世は右側頭部に9cmの傷を負いましたが、命に別状はなく、津田三蔵は取り押さえられました。

小国・日本が、世界第2位の国力を誇るロシア帝国の皇太子を殺そうとしたのです。

軍事的な報復を恐れて日本中に大激震が走りました。

日本の各学校は謝罪の意味を込めて休校し、寺社ではニコライ2世の為に祈祷が行われ、さらに全国から1万通のお見舞いの電報が送られます。

明治天皇も事件翌日には見舞いに伺い謝罪しましたが、ニコライ2世はウラディボストークへ帰ってしまいます。

「このままでは陛下の謝罪が無駄になってしまう。陛下の面目を潰すわけにはいかない」と感じた「畠山勇子」という女性は、魚問屋に住み込みで働く一般女性でしたが、この事件を国家存亡の危機だと判断し、ニコライ2世への謝罪の遺書を書いた上で、剃刀で喉と胸部を抉って自殺しました。

彼女の死は国際社会の同情を買い、ロシア側の態度を寛容化させたと言われています。

結局、この「大津事件」は賠償も報復も行われず平和的な解決がなされましたが、ニコライ2世の日記には日本人の事を「猿」と書く時期があったとも言われ、表向きには出さずとも心の中では日本に対する怒りを感じていたのではないでしょうか。

そしてそれは後に「日露戦争」として表面化することになります。

これからまさに清と戦わんという時期に、ロシアを怒らせてしまったという非常に恐ろしい事件でした。

日本人の一途な謝罪によって大事には至りませんでしたが、「日清戦争」の前に「日露戦争」が起きてしまったら、日本はほぼ間違いなく敗北した事でしょう。

このように「長崎事件」「大津事件」など、日本では国民感情を揺るがす事件が起きていましたが、その一方で朝鮮半島情勢もまた、再び揺れ動き始めます。

朝鮮半島国家が近代的な主権国家になることを望んだ「日本」

清仏戦争に敗れて、唯一の属国となった朝鮮に介入を強めたい「清」

アジア植民地交易の主導権を維持したい「イギリス」

この3国には共通の敵が存在していました。不凍港獲得のために南下を続けるロシアです。

朝鮮からすれば、大国にはさまれて自由に動けず面白くありません。

閔妃は、朝鮮半島から日本と清の影響を排除しようと、ロシアの外交官メレンドルフと組み、朝鮮とロシアの同盟を企てました。

しかしこれは清の北洋大臣・李鴻章にバレてメレンドルフは失脚します。

各国とも、ロシアの南下を防ぐために朝鮮半島を巡って策をめぐらせているのに、当の朝鮮がロシアを引き入れていては話になりません。

清も日本も閔妃にあきれ返りました。

清は甲申事変以来、天津に幽閉していた「大院君」を朝鮮へ帰国させました。

だからと言って朝鮮の政治がまともになるはずもなく、閔妃と大院君の嫁舅抗争が再開されました。

閔妃は大院君の爆殺を計画するなど、再び醜い争いを繰り広げます。

そしてさらに、またしても閔妃はロシアに接近しようと国書を出し、その事がバレて国際問題になりました。

李氏朝鮮という国家は国際情勢を踏まえて政治ができるような状況ではなく、各国ともに対処に頭を抱えていたのです。

朝鮮で国民が貧困にあえぐ中、閔妃は毎夜のように歌手や俳優を王宮に招いて遊んでいました。

このような圧政下で堪え難い生活を送っていると、その生活から救われるために「宗教」が浸透して行くものですが、朝鮮ではなかなかそうはなりませんでした。

朝鮮の国教は「儒教」でしたが、朝鮮における儒教とは、支配者が国を治めるための「思想」であり、「神」のような人智を超えた存在を拝むようなものではなかったのです。

「儒教」は学問的な要素が強く、教育が全くされていなかった国民が理解できるものではありませんでした。

そうした状況の中で、支那の「神仙思想」を取り入れた「東学」という宗教が発生します。

「侍天主 造化定 永世不忘 万事知」という13文字の呪文を唱え続ければ神仙になれる、という単純明快な教えは朝鮮の民衆にも受け入れられ、人々は過酷な生活から逃れるために東学に染まっていきました。

1894年、朝鮮南部の「全羅道」で役人が税の横領を行い、それを観察使に訴えた農民が逆に逮捕されてしまうというトンデモない事件が起きました。

これを発端として、東学党の二代目教祖・崔時亨(さいじこう)が武装蜂起し、下層役人の全琫準(ぜんほうじゅん)を中心に反乱を起こし、朝鮮軍を撃破して全羅道の道都・全州を占領しました。

この「東学党の乱」は、もはや朝鮮政府に対応できるような事態ではありません。そして朝鮮半島にて、再び清と日本が相見える事になるのでした。