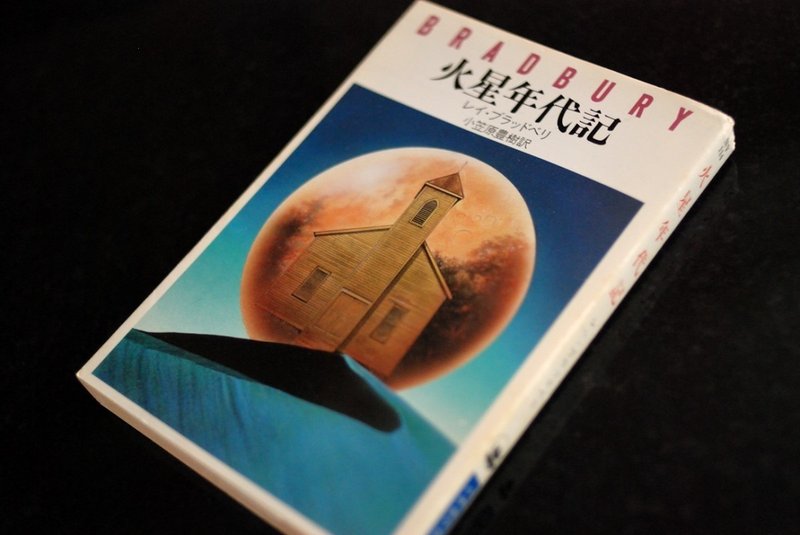

レイ・ブラッドベリ『火星年代記』《砂に埋めた書架から》3冊目

現実の世界で、火星はときどきニュースになる。

最近だとNASAの火星探査機キュリオシティが火星への着陸に成功したのは、記憶に新しい出来事だった。私たちにとって火星は身近な惑星である。そのため、古くからSF作品の舞台になってきた。

一九四六年にレイ・ブラッドベリが発表した『火星年代記』は、先住民である火星人と、火星への移住を始めた地球人との間に起きた様々なドラマを、時系列に並べた連作短編集である。

物語は「1999年1月 ロケットの夏」の章から始まり、「2026年10月 百万年ピクニック」の章で終わる。ブラッドベリが創作した当時の年代からすれば、五十年も先の近未来という設定は十分なロングスローだったかも知れない。だが、時間はやがて作品に追いつく。SF小説が予言書である必要はないし、現実世界の来歴と作品世界の来歴とに齟齬が生じたとしても、それがこの作品の瑕疵になるはずはないのだが、先頃この『火星年代記』が作者自身によって、時代設定を三十年ほど進めた形で書き換えた「新版」が出版されたようだ。わざわざ変更を加えるというところに、この作品に対する作者の特別な思いを私たちは汲み取ることができよう。

ブラッドベリが創造した火星人は、全体的に地球人と似通った風貌だが、相手のイメージで姿を似せる能力や、地球人との意思の疎通を可能にする特殊なテレパシーの能力を持っていたりするあたりはユニークである。

地球からロケットで火星にやって来た探検隊の顛末。彼らと遭遇した火星人たちの戸惑いと動揺。それらを様々な角度から切り取り物語を構築していくブラッドベリの鮮やかな感性は、現代においても十分に通用するものだ。

しかし、この作品が単純に異星人とのコンタクトを描いたものかというとそうではない。SFという枠組み、火星という舞台装置を借りて、かつてヨーロッパからこの新大陸に押し寄せ、先住民を追い出しては住まうことにした、移民としての歴史を持つアメリカを、ひいては人間という生き物が持つ善良な面から醜い面までを含めた本質を鋭く風刺した、読み方によっては骨太なテーマがこの小説には埋め込まれているのだ。

例えば新版では削除されている「2003年6月 空のあなたの道へ」の章はどうだろう。ここに描かれているのは現代でもデリケートな人種差別がテーマだが、強烈なコントラストを醸成させながら自由への意志を輝かせ、大河のように移動する黒人たちの様子は圧巻である。

遠い惑星の話を読んでいるつもりでも、つい自分たちが所属して生活するこの社会に、私たちは気持ちを引き寄せて読んでしまう。幻想的で叙情的な作風で知られるブラッドベリだが、たくさんの読者が彼の作品に惹きつけられるのは、ロマンチシズムだけでなく、頑強なリアリズムに支えられているところにもあるのではないだろうか。

アイディア満載の自動人形たちが登場し、(スティーヴン・ミルハウザーがこの章を書いたら……)などと想像するとわくわくする好短編の「2005年4月 第二のアッシャー邸」。

変則的な純愛物語ともいえる設定だが、コントのような後半の展開が悲しくも笑える「2005年12月 沈黙の町」。

そして、美しい哀切と余韻が長く残る「2026年4月 長の年月」。

おそらくこの本を手にして最後まで読んだ者は、自分の中で終生大事にしたい一章を、この連作の中に見つけることが出来るであろう。

書籍 『火星年代記』レイ・ブラッドベリ 小笠原豊樹・訳 ハヤカワ文庫

◇◇◇◇

■追記■

この書評(というよりは感想文と紹介文)は、2012年8月に作成したものです。

ここで扱ったのは『火星年代記』の旧版です。現在は、年代設定と収録作品(2本追加・1本削除)の変更が施された新版が出ています。

余談です。

海外のSF小説を読み始めた10代の頃、私はわりと早いうちに『火星年代記』を手に取りました。とてもそそられるタイトルですし、知名度も抜群だったからです。しかし、「1999年1月 ロケットの夏」の次のお話である「1999年2月 イラ」の途中で私は投げ出してしまいました。読んでいて、どうしても気分が乗らなかったのです。理由はわかりません。こういうことは、他の本でもありました。宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』は「二、活版所」に差し掛かると、急に読めなくなって、投げ出してしまいました。これも理由はわかりません。何度チェレンジしてもダメでした。何年かして大人になり、人間的に成長したということなのかなんなのか、久し振りに手に取ったらどちらも突然読めるようになっていたのです。

『火星年代記』は「イラ」を超えたとき、『銀河鉄道の夜』は「二、活版所」を超えたとき、あ、今なら完読できる! と思いました。しかも、読み終えてみればどちらも名作の名にふさわしく、深い感動を与えてくれるので、もっと若い頃に読みたかったなあ、という思いが込み上げてきました。それが無理だったから今があるわけですが、本当にそこは悔しいところです。本には、その人が読むのにふさわしい時期というのがあり、それを本の方から教えてくれる場合がある、ということなのかも知れません。

NASAの火星探査機キュリオシティは、現在も活動をしていて、火星の地表を写した鮮明な画像を地球に送信してくれています。自身が映りこんだ自撮り写真を送ってくるお茶目なところもあるようで、今後も気にとめておきたい存在となっています。そんなキュリオシティから、火星に生物が存在している証拠が送られてくることを、私は密かに期待しているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?