「IPOトレード入門」から導き出す、IPOベストトレード(無料記事)

個人投資家の間ではIPOに対する関心が高いと思います。私は主に日本株のIPO分析はnoteでお届けしていますが、米国株IPOも米株投資家の間では人気です。ついに4月14日は暗号通貨取引所のCoinbaseのIPOがあります。

しかしながら大抵の個人投資家はきちんとしたトレード戦略は持っておらず、タイムラインの雰囲気で買っているだけに過ぎないのではないか。

IPO投資の勝率を上げるために、過去のデータを踏まえた傾向を掴んでおくことは有用ではないか。

そう考え、読者のみなさんにIPOトレード入門という本をお勧めします。

本記事はマガジンに格納しますが、無料記事でIPOトレード戦略について、できるだけ簡単に整理してお届けします。前半部分は私の考え方、後半では本書の重要と感じた箇所を引用します。

1.IPO初値トレードの3つの時間軸+α

まずは時間軸の紹介です。株式投資は基本的に「買って」「売って」損益を確定するもの。よって、「いつ買って」「いつ売るか」これを事前に戦略として持っているのか、雰囲気だけでやるのかでパフォーマンスにも差が出ます。特に売りに関しては感情で売っていることも少なくないのでは。

仮にIPOの初値付近で買うと想定した場合、売るのはいつでしょうか。

☆期間+初値からの上昇期待リターン

1.短期(デイトレ:1〜3日程度)+10%

2.中期(初回決算までを目安:1〜3ヶ月程度)+50%

3.長期(初回決算後〜数年)+100%以上

保有期間を短期中期長期の3つのどれかにするかで、期待リターンは変わります。

私の感覚では、日本株の場合は公募初値が3倍以下に収まれば、短期で初値+10%程度のアップサイドがある確率は60%程度です。2倍以下とかに条件を変えると70%くらいまで上昇します。あくまで感覚値なので、厳密ではないのですが。

IPO直後特有のボラティリティの高さを活かし、初値がさほど高くない場合はデイトレで+10%を狙うというプレイも一つのトレード戦略です。

次に中期を1〜3ヶ月、IPO後初回決算発表までとしました。初回決算まではファンダメンタルのニュースは皆無なわけですから、株価が上昇する要因は①市場やその銘柄にモメンタムがあるか、②需給で見ると供給がタイトで株価が釣り上がる、このいずれかです。

ハイテク日本株でいうと時価総額が500億に達しているかが機関投資家参入の一つの大きな基準であり、500億未満の銘柄は出来高が過疎っていき、中期で動きがなくなっていく傾向が強いです。一方で500億以上をキープする場合、そこそこの出来高を維持できるケースが多い。

米株のケースを見ても、中期の初回決算までの期待リターンとして初値が公募に対して高騰しすぎていない場合は、初値+50%程度まで上昇するケースが多々あります。ただ、初回決算までということで、需給のみの投機的なトレード戦略になりがちです。しかし、自力で企業分析をした結果、今後の好決算(セクター内で相対的に強い)が見込めると判断できる場合もある。

長期は初回決算後も保有し続けることを指します。どんなIPO銘柄でも厳しいドローダウンの時もありますが、それを乗り越えてテンバガーやそれ以上に成長していく銘柄はいくつもあります。長期の場合の期待リターンは1年で初値+100%(2倍)以上、という感じでしょうか。

+αの時間軸としては、IPO銘柄を初値やIPO直後で買う必要は必ずしもないということです。最も安全な投資手法は、そのIPO銘柄が一定のベース期間を経た後に、新高値を取った直後です。下記のようなことを指します。詳細はクリックして見てください。

$UBER のチャート見ると最初のベースを形成して新高値取るのに1年以上かかっている。$LYFT に関してはIPO初日の84ドルまでまだ結構乖離がある。こういう雰囲気のチャートの方がIPO直後に買う博打よりローリスク。塩漬け期間の下げがキツくて耐えきれない。 $LYFT で苦しんだ経験から痛いほどわかる。 pic.twitter.com/SJeZkxRYL7

— 梅木雄平@ハイテク株🐱投資家 (@umekida) April 1, 2021

一方でIPO初値付近で買って、上昇したものの売り時を逃して含み損に転落したエゲツないドローダウンがある例もあります。中には、再び新高値を取るのに数年かかる銘柄もあります。3.長期トレードの「IPO初値付近で買い」「初回決算後に売る」にはそんなリスクがあるわけです。

2020年IPO組チャート4選

— 梅木雄平@ハイテク株🐱投資家 (@umekida) April 1, 2021

・ $SNOW $AI のような理解不能PSR高すぎ銘柄の末路

・ $DASH $U も結構苦しみ、 $DASH は初値割れ

IPO直後に買って利確できず含み損の方々は、回復までしばらく待たなくてはならない。IPOから時間経って新高値取った後の方が取得ポイントとして安全ではないかね? pic.twitter.com/ha0EUxtnyJ

特にC3AIのドローダウンは強烈です。この銘柄は売上成長率が低い割に株価が高かったので、しばらく過去の最高値まで戻ってこないでしょう。

最も安全なIPOトレードの買い戦略は「一定のベース(できれば2,3ヶ月以上)期間後の新高値」です。これが保守的な戦略となります。

2.IPO6つのライフサイクルパターン

ここからはIPOトレード戦略の中にある話に移ります。

まずIPOのチャートパターンには上記のように6つ存在するとのこと。このパターンを場合分けしていくと

・IPO直後から値動きが好調:段階的上昇

・IPO後初回の新高値後の取得が安全:遅咲き、パンプ&ダンプ

・売り時難しい:一発屋、ロケット

・触れない方が良い:失望

本書では各パターンの代表的な銘柄の紹介もあります。各IPOがどんなチャートになるかは時間が経過しないとわからないものですが、一発屋や失望は初値が公募に対して高騰しすぎた(3倍以上)日本株によく見られるパターンです。この辺がいわゆる上場ゴールと揶揄されてしまうパターンです。

一発屋は短期で初値+10%とかそれ以上になっても、その後すぐ落下していく。最近のIPOでいうと、C3AIはそのパターンに思えます。失望はそもそも上場直後の一発すらないという珍しいケースで、申し訳ないですが日本株ではわかりやすいのでgumiの上場来チャートを貼ります。

遅咲きとパンプ&ダンプ、実はこの2パターンは途中までは「失望」に近しいチャートパターンとなります。SNAPなんかは2020年10月までは完全に「失望」のパターンでした。

SNAPの上場来チャートですが、2017年2月のIPOから2020年10月のIPOまでIPO付近の株価を超えることなく右半分がなければ「失望」パターンです。2020年10月の強烈なブレイクアウトを経て、「パンプ&ダンプ」パターンで復活を遂げました。

「パンプ&ダンプ」は本書には「鳴り物入りでIPOするが、IPO直後から下がり、初値を下回ってから数ヶ月〜数年揉み合い、その後上昇を始める」パターンとして紹介されています。例にはFBも挙げられていました。

遅咲きパターンとの違いは、これは私の解釈になりますがこんな感じ。

パンプ&ダンプ:初値が公募に対して高すぎ(期待されすぎ)て、初値割れの期間が長い

遅咲き:初値がそこまで高いわけではないが、なかなか勢いよくブレイクアウトしない

「段階的上昇」パターンが最も美しいチャートパターンで、これは本書ではこんな解説。

IPOベースから最低20%上昇し、複数のベースを形成していく。

具体例はGOOGのIPOが挙げられています。

GOOGの上場来チャートですが、左下を見てほしいですが、2004年のIPO以降、2008年のリーマンショックまで大きな押し目もなく上げています。GOOGは初値が高すぎなかったようで、低いボラティリティで徐々に上げているのは良いですね。

日本株でいうとフリーがこのパターンに当たると思います。

ここ最近は多少ボラがありますが、実はコロナショックでもさほど大きく下げていません。10月くらいまでは比較的低いボラ(週間±20%がほぼない)でじわじわと上昇しています。ここ数週間も、下髭がいくつか続いて下げていますが、下髭は強い買い圧力を示唆するローソク足でもあるので、下げ止まるかと思います。

この段階的上昇パターンを見極めるには、IPO後に低ボラティリティで徐々に上昇しているか否かに着目する必要があると思います。まだIPOから4ヶ月程度ですが、ウェルスナビもこのパターンになっていくと思っています。

ロケットのパターンはレアですが、本書ではEBAYが取り上げられています。

この6パターンから抽象化した私の学びをまとめると

・確率論的にIPO後の初回ベース形成後の新高値でinするのが確実性が高い。IPO後の高いボラティリティによるドローダウンに、「失望パターンかもしれない」と思い続けながら耐えるのは辛い。

・「段階的上昇」パターンが大きなドローダウンもなく一番旨味があるので、IPO後3ヶ月程度の値動きで「段階的上昇」パターンになりそうであればinすると確実性が高いのではないか。

新高値投資マガジン的な解釈の仕方をすると「IPOから一定のベース期間後の新高値は買い」ということです。パターン的には「遅咲き」か「パンプ&ダンプ」になります。強烈な出来高が伴えばその後も強烈で、SNAPやPINSが2020年の事例としてそうでした。

この6つのライフサイクルパターンの前に、下記のような用語を使ったサイクルの説明があります。

IPO-AP(IPOアドバンス・フェーズ):IPO後最初の上昇

I-DDP(機関投資家デューデリ・フェーズ):観察期間

I-AP(機関投資家アドバンス・フェーズ):ベース形成後の上昇

IPO-APがあった銘柄は、「失望」パターンではないということで、機関投資家の観察対象となり、一定の観察期間を経た後、特に「パンプ&ダンプ」や「遅咲き」パターンで出来高を伴って新高値を取る場合は、必ず機関投資家の買いがあり、そこからI-APに移行します。I-APの初動に乗るのが大事。

しかも「超成長株は株価が大きく上昇する前に長期のI-DDPを通る」とのことで、特にSNAPとかは3年半に渡るI-DDPがあったわけで、上昇の力を溜めてきたと言い換えることもできます。

3.4つの売却ルールとライフサイクル別最適売却戦略

ここが本書で一番の学びとなった箇所です。株式投資は買いより売りが難しい。4つの売却ルールを本書からほぼそのまま引用。

1.アセンダールール

終値が21日移動平均線を3%下回ったら1/2売る

終値が50日移動平均線を3%下回ったら1/4売る

買値を下回るか、買ってから18ヶ月経過か、500%を超える値上がりをしたら最後の1/4を売る

2.ミッドタームルール

その週の終値が50日移動平均線を2回下回って引けた後で、日中に直近2週間の安値を6%下回ったら売る

1年間保有後、その週の終値が50日移動平均線を下回って引けたら売る

その週の終値が、その週の高値から30%以上安く引けたら売る

その週の終値が200日移動平均線を下回ったら売る

3.40週ルール

週足終値が200日移動平均線を1%下回ったら売る

4.エベレストルール

株価が放物線上の動きを見せ、2日前の日中の安値を下回って引けた時に売る。ただし、もし前日に窓を開けて上で寄り付いた場合は、前日の安値を下回って引けるまで待って売る。株価が新高値をつけた場合は、このルールは無視

これら4つの売却ルールのどれが、IPO銘柄のどのフェーズごとに最適化を示したのが下記。

ここからは私の解釈ですが、エベレストパターンは急激な上昇の後の下落に備えたものなので、出現確率は低いと思います。

他の3パターンは言っていることはほぼ移動平均線を割ったら売ろう。という話で、アセンダーが最も保守的で、かつ売りを3段階に分けて利益を保護しようという戦略。

40週はそもそも200日経たないと出現しない移動平均線なので、IPOから1年近く経つ銘柄じゃないと適用されないルールなので、長期といえます。特に「段階的上昇」パターンと相性が良いのでは。

なのでベースケースはミッドタームの売り条件を一番注視すべきかなと思っていて、「その週の終値が50日移動平均線を2回下回って引けた後で、日中に直近2週間の安値を6%下回ったら売る」これが重要かなと。

中でも「週足の終値が50日移動平均線を2回下回ったかどうか」これじゃないですかね。

超長期(2年以上)とかの場合だと、200日移動平均線を割るか。でいいと思うんですけどね。

4.BASEとZMの事例から、IPO銘柄のベストな買い時と売り時を探る

ここは本書にはなく、私オリジナルの記載となります。2019年にIPOし、2020年に大相場となったBASEとZMのチャートから学びます。

青が200日移動平均線ですが、BASEはもう流石に売りサインですよね。ただ、今の段階で売っても株式分割後換算の初値は242円だったので、7.2倍を確保できます。IPOは2019年10月なので1年半で7.2倍です。

10月とかにエベレストルールで売れていればベストだったでしょうが、inのタイミングは5月の新高値で良かったのです。5月の好決算後に550円で取得し、2021年3月に1,750円で売ると仮定すると9ヶ月で3.18倍です。

ちなみに私は2020年1月に買って、コロナショックで耐えきれず3月で売って、好決算で5月で買い戻して、1.5倍になったのですぐ売ってしまった。というのがトレード実績です。

その経験からも、「IPO後の初回ベース形成後の新高値の後でin」が一番確実なのです。先回りして、BASEはくる!とか言って取得したは良いが、コロナショックというマーケットの逆風に晒されて手放したわけです。

ZMの直近1年チャート、水色の線が200日移動平均線。2021年3月の金利急騰ショックで明確に割ったので、ここが最もアグレッシブに攻めた場合の売りのラインで、200日移動平均線を回復するのにどれくらい時間かかるでしょうね。

紫が50日移動平均線で、2020年11月のモデルナショックで大きく割っています。それまでも2020年8月に一瞬割ったことはありましたが、ここで狩られているとその後の急騰を逃します。なので「50日移動平均線を2回下回ったら」が売りサインとして有効なのでしょうね。

これがZMの上々ライチャート。2019年は全然パッとしなかった。よって、2020年2月の「遅咲きパターン」でのブレイクで取得して、2020年11月のモデルナショックの「50日移動平均線割れ」で逃げるのが一番旨味があるトレード戦略でした。

2月に110ドルで取得し、11月に403ドルで逃げきれた場合、9ヶ月で3.6倍リターンでした。これが教科書的には最も美しい、ZMのIPOトレードです。

私はIPO直後や2019年12月、2020年3,4月に取得し、11月に2/3を利確したものの、12月決算前にまた買い、その後1月に上がらず苦しみ損切り、NISAで2019年12月に65ドルで買った分のみ今も保有しています。2020年は大変お世話になりましたが、今年は苦しめられていますね。超長期投資として、ウォッチを継続する意味合いで持ち続けています。決算完璧ですしね。

BASEもZMも偶然ではありますが、「IPO後一定期間のベース形成後の新高値」で取得後、9ヶ月後に「200日移動平均線を2回割った」ところで売ると、3倍程度のリターンとなった。感じです。

「200日移動平均線を割る」は最もアグレッシブな売却戦略ですから、もっと保守的に「50日移動平均線を2回割る」とかで売っていたら、もっと高いリターン倍率を確保できていたはずです。

具体例からも、ミッドタームルールの有用性が導き出せました。

5.超成長株の条件:レアジュエルを探せ!

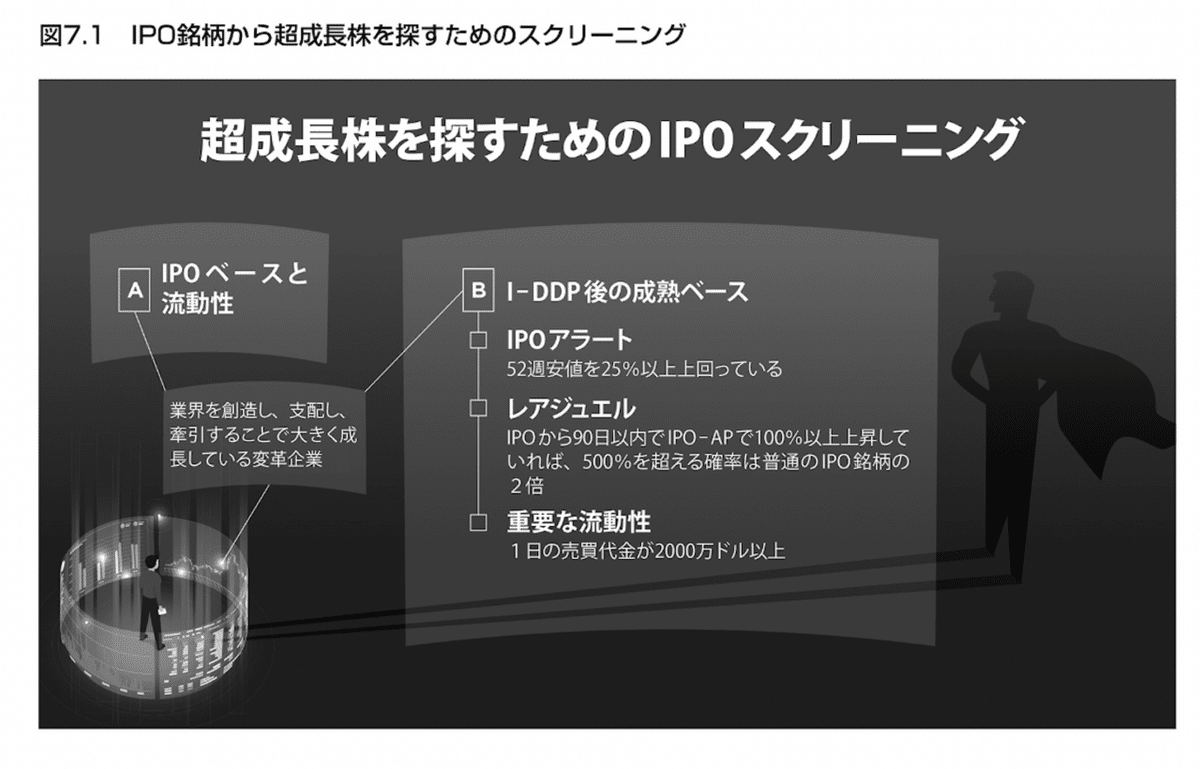

おまけ的な話ではありますが、本書の中でIPO後の値動きの確率を紹介したものがあります。下記に2つ貼ります。

IPOの初値から2倍になる銘柄は10年経っても半分しかないようです。一方で、IPOから4週間で2倍になる銘柄は1.3%あり、90日以内に100%以上上昇すると、初値から500%上昇する確率は普通のIPOの2倍に高まるそうです。

ちなみに最近の日本株の事例だと

ウェルスナビ:初値1,700円→高値3,395円(9日目+99%)

エネチェンジ:初値1,200円→高値3,385円(8日目+182%)

あたりか。エネチェンジは公募低すぎた影響もあると思うのですが、ウェルスナビはIPO時は流動性も35%ありましたし、こんな短期で吹っ飛ぶとは思っていませんでした。ウェルスナビの初値から5倍は8,500円ですが、IPOから3年以内にはいけるのではと思います。

ちなみにフリーは初値が2,500円でIPOから164日で+100%の5,000円を突破到達、427日で5倍の12,500円に。AI InsideはIPOから114日で+100%、299日で5倍、327日で+660%に達しました。

フリーもAI Insideも「段階的上昇パターン」だったので、両方ともレアジュエルの条件は満たさない(+100%に90日以上かかっている)ものの、段階的上昇パターンだと+500%への到達が比較的早いのかもしれない。とも感じました。押し目がない分、売り圧力がなくスルスル上がりやすい。

6.まとめ:IPOのベストトレード

以上の本書や直近の具体事例を踏まえた上で、IPOのベストトレードを整理すると

・期間は短期中期長期に分かれるが、短期中期はIPO直後のボラティリティを活かしたものであり、根拠が弱い。よって、長期の方が確実性が高い

・IPOのチャートパターンは6つ存在するが「遅咲き型」「パンプ&ダンプ型」による一定のベース期間形成後の新高値での取得がその後の上昇を確実に取りやすい

・「段階的上昇」パターンは希少だが、旨味があるので、IPO後に低いボラティリティで上昇する銘柄はウォッチ価値あり。レアジュエル条件(90日以内に+100%達成)を達成した銘柄は必見

・売却ルールは最もアグレッシブに行くと(含み益が吹き飛ぶリスクもある)「200日移動平均線割れ」で「50 日移動平均線を2回割る」が程よい利幅を確保するのに有用な指標

これらを一言にまとめてしまうと

一定のベース期間後の新高値で買って、50日移動平均線を2回割ったら売る

これがIPOのベストトレード戦略と言えそうです。

よって初値取得&短期中期売却はギャンブル性が高く、上記の戦略の方が確実性が高いと思います。もちろん、ギャンブルが好きな方は初値取得で短期+10%、中期+50%の確率に賭けても良いとは思います。

それよりも再現性が高いのは、IPO後のベース期間を経た後の新高値で取得することです。私も実際に2020年10月にSNAPとPINSをその条件で取得しましたが、それまではこの2銘柄は「失望」銘柄だったわけで、イマイチ信用できませんでした。SNAPなんてチャートが酷すぎて、企業そのものがスナチャ(消える)するのでは?と思っていたくらいですからね。

以上です。

IPOトレードに関心ある人のお役に立てれば幸いです。

記事の内容をもとに本書を読むと理解が深まると思いますので、4,000円と少しお高いのですが、IPOトレードを自分のものにしたい方は、原著にもしっかり当たることを強くオススメします。

私もこうして記事を書いているのは、ぶっちゃけ読者のためよりも、自分の学習効率を上げるためです。記事にしたりすると、他人に教えやすくなったり、記憶に定着しやすいので。

他の投資本も読みたいというかたは、下記に私のおすすめをまとめていますので、ご参考までに。この記事もupdateしておきたいな。

普段はこの手の記事はマガジンで有料販売です。こういった知見をもとに毎週個別銘柄の具体的紹介もしているので、興味ある方はぜひご購読を。マガジンよりは、おまけのスプレッドシートがメインの価値となっています。

以上です。感想とかをTwitterなどでいただけると嬉しいです!

ありがとうございます!サポートは希少なのでとても嬉しいです^^