要石をめぐって〜鹿島神宮と香取神宮〜

「要石」という石をご存じだろうか。

例えば、茨城県には要石にまつわるこんな伝説がある。

「鹿島神宮にある要石は、鹿島の神が降臨のとき、この石に座し給うたという。周囲60センチメートルほどの小さな石であるが、その根は地中どこまでも深く入りこみ、極めるところを知らないという。地中の大ナマズを押さえているので、常陸地方には大きな地震がないのだといわれる。」〔藤田稔編著(1976)『常陸の伝説』第一法規,p. 27〕

つまりは要石というのは、地震を鎮めると信じられてきた石のことであり、しばしば「地震を起こす鯰」という観念や鹿島神宮への信仰と結びつけられて語られてきた神聖な石のことだ。

そんな要石を実際に見てみたいと思い立ち、先月私はこの石が祀られている2つの神社を訪れた。

鹿島神宮

ここから目的地までは階段や上り坂が続いている。

思っていた以上に立派なたたずまいで驚いた。

参道も広く、境内はかなり大きそうである。

祭神や社格なども記載されている。

タケミカヅチや神武天皇と神宮創建との関連、江戸時代の鹿島信仰の隆盛などが述べられる。

この神様は『古事記』では建御雷と表記され、雷や刀剣の神とされている。

ここではそれ以外にも武道や縁結び、交通安全の神ともされているようだ。

目的の要石は、大鳥居や本殿よりかなり奥の方にある。

冒頭に紹介した伝説のように、この鹿島の神が鯰を押さえている様を表している。

鳥居と柵に囲まれている。

意外と小さい…というのが率直な感想。

この石を7日7晩掘っても掘り切れなかったという伝説があるそうだ。

香取神宮

鹿島神宮を後にした私は、同じく要石が祀られているという香取神宮を訪れることにした。

鹿島神宮駅からだと、電車で20分ほどになる。

駅からは少々離れているのでタクシーやバスを使うのがいいだろう。

大きな鳥居をくぐって緑豊かな境内を進んでいく。

祭神はフツヌシという神で、『日本書紀』ではタケミカヅチとともに高天原から葦原中国に降り立った神だと記述されている。

フツヌシは国家鎮護や武徳の神として信仰されているようだ。

ここではフツヌシが『古事記』には登場しないことなど、『古事記』と『日本書紀』の違いについて香取神宮と絡めて説明がなされている。

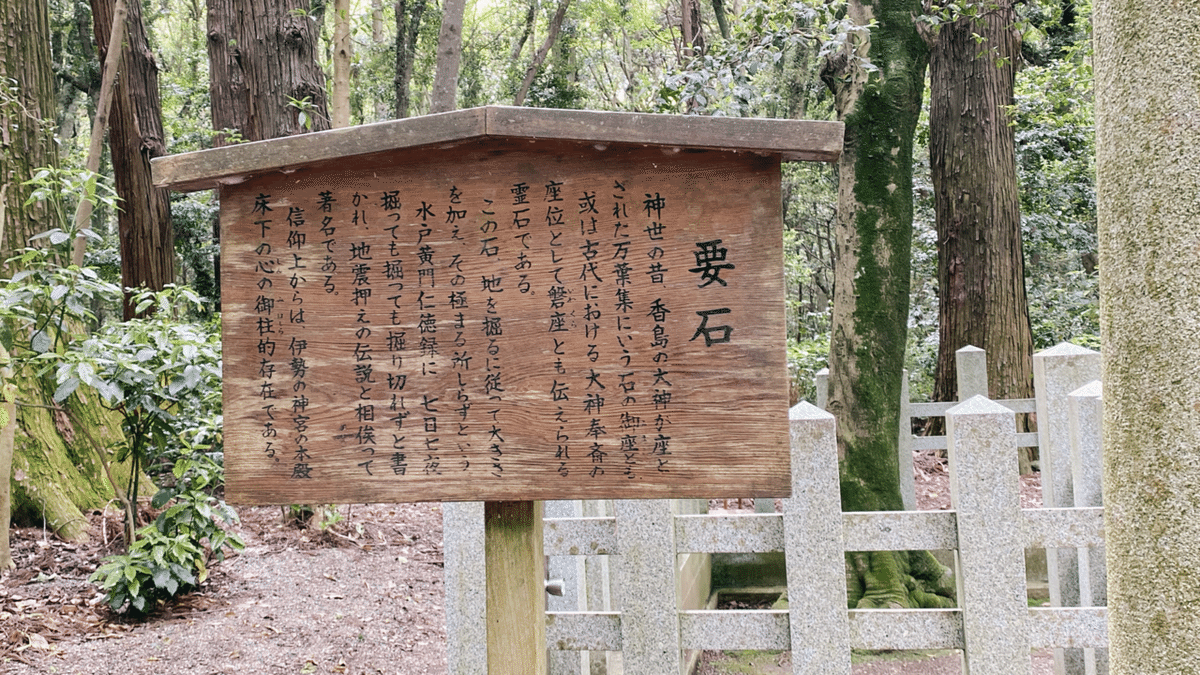

鹿島神宮の要石は凹形、ここ香取神宮の要石は凸形で、ともに地中の大鯰を押さえて地震を鎮めているのだと記されている。

こちらが香取神宮の要石!

鹿島神宮のものと比べると、確かに凸形をしているように見える。

おわりに

こうして要石をめぐる旅を終えた。

どちらの要石も思った以上に小さかったなぁと感じたが、これらの要石が地中の鯰を押さえていると信じられてきたと考えると、なんだか不思議な気持ちになってくる。

私は個人的に、地震をめぐる神話的イメージや江戸時代に流行した「鯰絵」に学問的興味があるので、今回訪れた2つの神社についてもいろいろと掘り下げて考えられればと思っている。

それでは、地震による被害のない、平和な世になることを願って。

ゆるぐとも よもや抜けじの かなめいし 鹿島の神の あらんかぎりは

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?