蒔糊友禅の作家さんと着物②

ちょうど10年前の2014年、蒔糊友禅作家「陣内久紹(じんのうちひさつぐ)」さんの個展を訪ねた。

場所は京都市右京区にある日下部邸ギャラリー(現在は閉鎖中)。

そのリポートを再編集した。

-------------------

“蒔糊(まきのり)”とは。

以下、陣内久紹(じんのうちひさつぐ)さんのサイトより引用。

『蒔糊は米粉や糠(ぬか)に亜鉛松やリン酸を加え、こねたり、蒸したりした後、板に薄く練りつけ、天日で乾かわかし作ります。

それを細かく砕いて何種類かの大きさの蒔糊の粒にします。

その粒を、濡れた生地の上に手でふっていきます。

蒔糊が乾いた後、全体の量を見ながら、塊をピンセットで弾いて整えていきます。

↓ ↓ ↓

整えて全体に均一に(デザインによっては、ぼかしたり、模様にしたりしますが)なったところで、

下から水を含んだ刷毛でぬらし、

上から霧を噴きかけたりして、生地に蒔糊を定着させます。

↓ ↓ ↓

それから、染料の発色をよくするために、

豆汁(ゴジル=水でふやかした大豆をすりこぎで潰して水に溶かし、濾したもの)を蒔糊の上から刷毛で引いていきます。

↓ ↓ ↓

それが乾いた後、地色を染めていきます。

そうすると、蒔糊の部分が染まらずに白い蒔糊の形が残り、白い粒粒が現れます。

つまり、パリパリと細かく砕いた糊を“指でつまんで生地の上に蒔いて”模様を表現しているのだ。

訪問着なら肩・裾模様などのバックや柄の表現となり、

無地感覚の小紋に至っては一反の生地全体へ

均一に、密度の過不足なく蒔いて行く。

(暈しの場合は繊細にグラデーションを構成するよう蒔く)

間隔のつまった箇所はピンセットでつまんで蒔かれた糊を取り除くという作業も。

そこまで細かい作業で出ている柄だとはなかなか想像しにくいが

遠目には無地に見えるような全体的な点描模様も、機械は使わず手で蒔いている。

京友禅の人間国宝、故森口華弘氏はその蒔糊友禅の第一人者だった。その森口華弘氏へ陣内久紹氏は師事していた。

個展は小野郷にある茅葺のギャラリー(日下部邸)にて。

ギャラリーにて陣内先生の奥様(やはり染織家さん)が説明をしてくださる。

同行した陶芸家さんも最近着物でのお出かけも増え、熱心に説明を聞く。

奥様が着用されていたのは無地感覚の蒔糊友禅裾ぼかし。

帯も蒔糊友禅染め帯。

淡いグレー地に極小の粒が上品だ(粒が遠目には無地に見えるほど細かい)。

蒔糊友禅は技術保持者が少ないこと、手間が半端ではないことから市場にはたくさん出回っていないのが現状。

よく似た点描柄着尺や訪問着はあるが

多いのは型紙によるもの。もしくは蝋たたき染めだろう。

蝋たたき染は刷毛に蝋を含ませて生地に叩きつけて防染し、梨子地蒔絵(なしじまきえ)のようにする染色法。

その違いはやはり“粒”とその染め上がり具合を見ると明らかである。

蒔糊は割って細かくするために一粒一粒に“角”がある。

柄表現を美しくするために同じ粒の大きさごと管理していて、

いろいろなサイズの粒を使い分け、

蒔糊で防染し、染料で染める。胡粉(白顔料)で染めることもある。

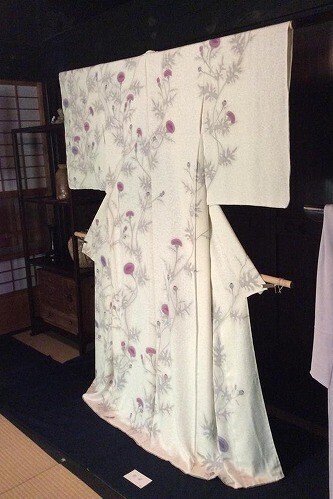

下の写真は薊の花や葉の周囲の白い部分が防染後の胡粉(白染料)染め。

全体では↓このように柔らかで深みのある印象になる。

陣内久紹氏の友禅染着物はどれも魂のこもった素晴らしいものだった。

自然界のさまざまな感動を意匠に込めて蒔糊と手描き友禅で表現している。

着物作家というよりも熟練職人のような素朴でおだやかなお人柄と根気の要る作業、そしてものづくりへの情熱。

技術を習得するのはたいへんだったことだろう。

でも後世に残して行かなくてはいけない染色技法である。

出来上がったものは日本のホンモノが持つ深いパワーがこもっている。

Submitted by 宇ゐ(ui)

ここやかしこ着付サロン 着付師 宇ゐ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?