「ウクライナ」という国の文化的多様性 国内東部と西部はほとんど別の国 ロシアが攻め込んだ東部「ドンバス」に 親欧米キエフとは正反対の親露住民 ウクライナ戦争に関する私見13 2022年7月8日現在

現在の「ウクライナ」という国は、現代日本のような民族的あるいは文化的な均質性が高い国ではない。その多様性は日本人の想像を超えている。

いま私たちが「日本人」と呼ぶような、文化的あるいは民族的に均一な「ウクライナ人」が存在すると誤解すると、この国の歴史と文化、多様性は理解できない。ゆえにウクライナ戦争の原因も理解できない。

なぜそれほどの文化的多様性がウクライナにあるのか。それを日本人読者に説明するにはどうしたらいいのか。頭を悩ませた。

まず、国家として現在存在する「ウクライナ」と、空間としてのウクライナは分けて考えた方が理解しやすい。

空間としてのウクライナには、歴史上ウクライナ民族の国家があったりなかったり、あっても国境線が動いたり、そもそも国境という概念が曖昧だったりする。

そこに多様な民族が流れ込む。日本のように国境線で「内外」(ウチ・ソト)が明確に分かれるのはなく、ゆっくりとグラデーションを描いて民族構成が変化する。こうした前提で考えると理解が早い。

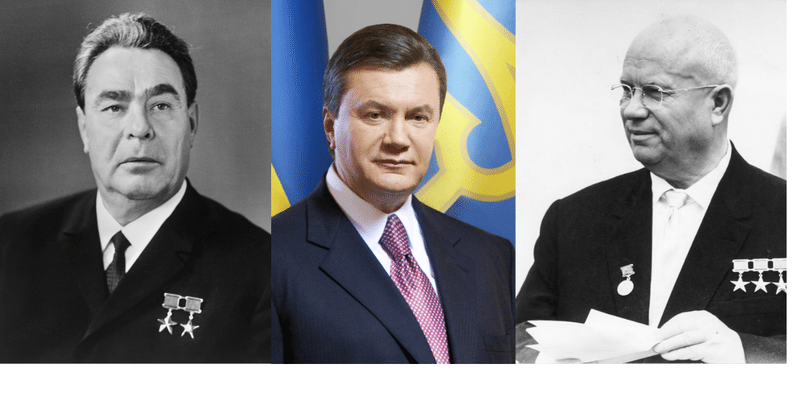

(冒頭写真:ウクライナ東部ドンバス出身のソ連・ウクライナ国家元首。左からブレジネフ・ソ連書記長、ヤヌコビッチ・ウクライナ3代目大統領、フルシチョフ・ソ連第一書記)

●自然国境がない大陸国家の悲劇

「ウクライナ国」はユーラシア大陸のど真ん中にある大陸国家である。黒海を除いて、国境はすべて人間(隣接国政府とウクライナあるいは占領国政府)が交渉で決めた人工の線(『人為国境』という)にすぎない。

これは日本のように国境線がすべて「海」という自然の地形によって形作られた国(『自然国境』という)とは正反対である。海、大河、山脈、砂漠、ジャングルなど、異民族の侵入をふせぐ自然のバリアが存在しない。さらに「ウクライナ」はステップ(Steppe = 丈の短い草)の生える平原(『ステップ平野』)で、軍隊の行軍を遮るものが何もない。

もともと「ウクライナ」はちょうど、アジア〜ロシア〜東欧〜西欧と連続する「大陸ど真ん中の交差点」の位置にある。隣国が強大化するたびに、ウクライナは四方八方から侵略を受けた。戦争で住民が犠牲になり、異民族に支配される。抵抗して地元ウクライナ民族の国家を作ろう(=独立)としては潰される。その繰り返しで歴史が形作られている。

これは「ウクライナ空間」が背負う地政学的な悲劇である。強国に隣接する国が、繰り返し侵入と支配を受け、それへの抵抗の連続が歴史になるという点で、ウクライナはバルカン半島、インドシナ半島(ベトナム)や朝鮮半島に似ている。

現代日本人はウクライナに侵攻した強国というと「ロシア」を思い浮かべる人が多いだろう。

しかし、ウクライナに軍事侵攻した歴史のある国は「ロシア」(帝政ロシア・ソ連・ロシア共和国)だけではない。

1200年代のモンゴル帝国に始まって、ポーランド王国、リトアニア、スウェーデン、オスマン・トルコ帝国、ドイツ(第一次・第二次世界大戦の2回)、フランス、オーストリア・ハンガリー帝国

などなど強大化した周辺国はほぼ例外なくウクライナへに侵攻している。

モンゴル帝国がウクライナに東から侵入したことは、鎌倉時代の「元寇」との関連で日本人も知っている人が多いだろう。しかし西から侵入したポーランド王国(もっと正確に言うなら『リトアニア・ポーランド王国』)のことを知る人は少ない。

ウクライナの地元民族の視点から見ると、北からはロシア、南からはオスマン・トルコと、まさに東西南北・四方八方から異民族がやってきては戦争を繰り返し、占領と支配を続けた。地元民族が独立国家を作ろうとするたびに潰された。いい迷惑である。

異国が侵攻し、占領されるたびに、支配国が地元民に使わせる言語も変わる。支配層の使う言葉が変化する。言語間で上下関係が発生する。社会文化全体が変わる。

支配国が撤退したあとも、言語や社会文化はそのまま地域住民が保ち続ける。そうやって「ウクライナというひとつの地理的空間に、モザイク状に異なる文化・民族集団が分布する」という現実が残る。

民族集団をまたいで国境線が引かれた地方も多々ある。ゆえに、ウクライナ国内には多数のエスニック集団が存在する。

●現在の国境線はソ連時代・第二次世界大戦終結時に確定

現在のウクライナ国の国境は、350年にわたるそうした二転三転、押したり引いたりの末、1945年の第二次世界大戦終結時に確定した形が受け継がれている。ロシア革命・ソ連邦成立から第二次世界大戦、ソ連崩壊までを駆け足で雑駁に述べる。

1922年:ソ連成立

内戦と干渉戦争にソ連(ボルシェビキ)政府が勝つ。ウクライナはソ連邦の中の「ウクライナ・ソビエト社会主義共和国」になる。

1939年:独ソがポーランドを分割。ポーランド消滅。

ソ連とナチス・ドイツが手を組んだ独ソ不可侵条約には、お互いの勢力圏を山分けする秘密協定が含まれていた。双方の代表者の名前を取って「モロトフ・リッペントロップ協定」という。ポーランドが独ソによって分割され消滅。ポーランドに支配されていたウクライナ西部がソ連の領地になった。なおこのドイツのポーランド侵略によって英仏がドイツに宣戦布告、第二次世界大戦が始まった。

1941年6月:ナチス・ドイツがソ連に奇襲侵攻。

独ソ戦開始。ドイツ軍と枢軸同盟国だったハンガリー、ルーマニアなどがウクライナに攻め込む。

1945年5月:ナチス・ドイツと枢軸国敗戦。

ウクライナと白ロシア(独立後は『ベラルーシ』)はロシアとは別に国連総会で独自の議席を持っていた。

1991年 ソ連邦解体

ロシア・ウクライナ・ベラルーシのソ連構成主要三カ国が歩調を合わせて主権宣言(独立)。現在の独立国「ウクライナ」が成立した。ソ連は73年の歴史を終えた。

●ウクライナ国内に10以上の少数言語

2022年のウクライナ戦争のニュース記事ではよく「ウクライナ語話者」(67.5%=2001年国勢調査)と「ロシア語話者」(同29.6%)という言語で、ウクライナ国内の民族構成が説明される。

しかし現実はもっと複雑だ。ウクライナ国内の民族集団が使う言語には「ベラルーシ語」「ブルガリア語」「ポーランド語」「ルシン語」「ルーマニア語」「ドイツ語」「イディッシュ語」(ユダヤ言語)「アルメニア語」「クリミア・タタール語」「ハンガリー語」「現代ギリシャ語」と多数ある。

余談だが、ウクライナ語会話にロシア語の語彙や文法が混在する「スールジク」(混合言語。元は『小麦とライ麦の混ぜもの』の意味)も日常的に使われている。現実にウクライナ語とロシア語が日常生活で併用されるうちに、ウクライナ語にロシア語が混合し始めた。ウクライナ国民成人の10〜20%がスールジクを話すそうだ。スールジクは「標準ウクライナ語」を推進する現在のウクライナ政府の立場からは「好ましくない言葉」ということになっている。日本語でいえばカタカナ外来語の乱用みたいなものだろうか。

●食料、石炭、鉄鉱石という3大戦略物資の産地

なぜウクライナは周辺国に狙われるのか。

(1)農業生産地帯

言うまでもなく食糧は、エネルギー資源と並んで一国の存亡を決める「戦略物資」である。食糧がなくては軍隊は動かない。そもそも国民が飢えて死んでしまっては国家を維持できなくなる。

ウクライナは「ヨーロッパのパンかご」と呼ばれる豊穣な食糧生産国だ。

ロシア語で「チェルノゼム」と呼ぶ養分の豊富な黒土が分厚く蓄積している。「土の皇帝」なる異名を取る。ウクライナ国土の約6割がチェルノゼム、世界の黒土の約4割がウクライナ国にあるそうだ。

植物の遺骸からできる腐植層が、降水量の少ない「ステップ気候」のためにぶ厚く蓄積している。

「ステップ」(Steppe)とは丈の短い草、その草原のことだ。ステップ気候では年間平均降水量は250〜500ミリ程度。日本の年間平均降水量1718ミリに比べるとずっと少ない。日本でいう「秋晴れ」のような乾燥した天気が続く。雨が少ないので、養分の豊富な腐植層が流されずに積もっていく。小麦の栽培に肥料がいらない。

衛星写真で上空から見ると、満州・モンゴルから中央アジアを経てハンガリーまでつながるベルト状の「ユーラシア・ステップ」の西部にウクライナはある。古来「草原の道」「シルクロード」と呼ばれ、遊牧騎馬民族が活動してきた生態域(Eco-region )である。

2017年現在でも、ウクライナ国の農地面積約41万5000平方キロは日本全土の面積(約37万8000平方キロ)より大きい。

主な農産物は①トウモロコシ②小麦③ジャガイモ④ヒマワリの種⑤砂糖大根(2018年、FAO統計より)だ。

ウクライナ戦争ですっかり有名になった「上半分=青・下半分=黄色」のウクライナ国旗は、このステップ平原が育む黄金の小麦と、青い空の意匠である。

(2)石炭と製鉄の工業地帯=ドンバス2州

ウクライナ国東部、親ロシア分離独立運動が起きている地域を「ドンバス2州」(ドネツク、ルハンスク州)と呼ぶのをニュースで見ることがあるだろう。

この「ドンバス」という言葉は「ドネツ炭田」を指すロシア語”Donets'kyi basein” の省略形である。だからドネツク、ルハンスク州を「ドンバス2州」と呼ぶと、自動的に「ドネツ炭田の中にある2州」という意味になる。

ウクライナ国内の文化差が東西でどれほど激しいかを説明するのにちょうどよいので、この「ドンバス」という地域を詳しく説明しよう。ウクライナ戦争でも、もっとも激しい戦闘地帯になっている。

1721年、ドネツ川で石炭が発見され、帝政ロシアによるドンバスの開発が始まる。ロシア帝国時代、その海軍バルチック艦隊と黒海艦隊の蒸気エンジンに燃料を供給したのはドンバス産の石炭である。

●ウクライナの近代化・工業化は鉄道建設から始まった

ウクライナの穀物輸送を目的に、最初の鉄道が敷設されたのは1865年。これは日本(1872年。新橋〜横浜間)より7年早い。

1870年代には、ウクライナ主要都市間や穀物の積出港であるオデッサ(黒海に面する港町)、モスクワを結んで鉄道網の建設が進んだ。

鉄道の建設には鉄、運行には石炭が必要だ(当時は蒸気機関車だから)。

1721年に初めて石炭が発見されたのは前述の通りだ。1880年代にはすでに250の炭鉱があり、帝政ロシア末期には、全帝国の石炭生産量の87%はドンバスだった。

現在でも、ドンバスには「硬山」(ぼたやま=炭鉱を掘ったあとの捨て石の山。英語でSlagheap)があちこちにある。ロシア語ではTerricon(テルリコン)という。日本でいえば、かつて石炭産業で栄え、今も硬山が残る福岡県飯塚市に風景が似ている。

Photo: Andrew Butko. Wikipedia Commonより。

Wikipedia Commonsより。

●ルハンスク市はイギリス人製鉄技術者が作った

算出する鉄鉱石と石炭を鉄道で結ぶと、次は冶金・製鉄産業が発達する。

帝政ロシアは、産業革命の先進国イギリスから技術者を移住させ、多額のイギリス資本を導入することで工業化を急いだ。

例えば1795年、ロシアの女帝・エカテリーナ二世はスコットランド人の製鉄(大砲)会社経営者チャールズ・ガスコイン(イギリスで背任罪に問われてロシアに亡命)にルハンスク市の建設を依頼した。

工場は4年後に完成。当時の最新兵器としてイギリス海軍が採用していた艦載砲「カロネード砲」を生産した。ロシア海軍の戦艦にも艦載された。今もルハンスク市の中心部にはガスコインの胸像が立っている。

1880年代に製鉄業ブームが起きた。

ウクライナ中央部のクルィヴィーイ・リーフの鉱山から産出する鉄鉱石を原料に、ドンバス地方は製鉄工業地帯になった。こうして、ウクライナ東南部から中央部は当時のロシア帝国最大の工業地帯に発展した。

石炭は19世紀〜20世紀前半(石油がエネルギー源になる前)の主要エネルギー源だ。鉄鉱石も、鉄道や兵器など、近代工業化の戦略資源である。

大国がウクライナを次々に狙ったのは、そうした食料・石炭・鉄鉱石という三大戦略物資を産出する「戦略的要衝」だったからだ。特に帝政ロシア・ソ連にとっては、中央部〜東南部ウクライナは自国が開発した石炭と鉄鋼の工業地帯という経済の中心かつ戦略的要衝である。

●ロシア軍は石炭・鉄鉱の工業地帯を占領

さて、ここで2022年2月に始まったウクライナ戦争でのロシア軍の支配地域を見てみよう(2022年6月30日現在)。

RUSSIAN OFFENSIVE CAMPAIGN ASSESSMENT, JUNE 30,2022.

ロシア軍が攻撃し、支配を広げているのはここまで述べてきた東南部(ドンバス)〜中央部の工業地帯だということがわかる。

(注)クリミア半島はまた別。稿を改めて詳説する。同半島はロシア海軍の母港かつロシア全土に3つしかない外洋への出口=戦略的要衝。

激しい市街戦のニュースが流れた港町マリウポリは、ドンバスで生産された工業製品をアゾフ海〜黒海へと積み出す重要な港だ。

同市で最後までウクライナ軍が立てこもって抵抗を続けたのは「アゾフスタリ製鉄工場」である。同市には、帝政時代にアメリカ資本で建設された「イリチ記念冶金コンビナート」という大製鉄所もあった。この2つでウクライナの粗鋼生産の約4割を占めていた。

●ウクライナはエネルギー自給の要衝を失う

ドンバス2州は、ウクライナ国の全人口の約15%、GDPの16%、貿易輸出額の35%を占めている。石炭生産ではウクライナ全土の約4分の3。特に火力発電用の無煙炭はドンバスでしか産出できない。

2014年の「ウクライナ危機」でドンバス2州が親ロシア派の支配下に置かれ、キエフのウクライナ政府と内戦状態になって以降、ウクライナ国はこの重要な工業地帯を失った。そしてエネルギー自給の要衝をも失った。

●ずっとロシア支配地だったウクライナ国東部

ウクライナ国内の文化的多様性の話に戻す。

ドンバス2州に代表されるウクライナ国東部(大ざっぱにドニエプル川以東を指す)は、帝政ロシア→ソ連時代とずっとロシアの支配する地域だった。

つまり「ずっとロシア圏だったのが、ソ連が崩壊して、ウクライナ国という別の国の一部になった」という性格を持っている。ポーランドその他「非ロシア国」による支配が続いたキエフを中心とするドニエプル川以西とは歴史がまったく違う。雑駁に言えば、ウクライナ国内に東西2つの国があるようなものだ。

下図は日本のマスコミでもよく見る「ウクライナ国内のロシア語話者の割合」チャートだ。右下、アゾフ海北岸の茶色のエリアがドネツク州。その右隣ロシア国境の接するのがルハンスク州である。いずれもロシア語話者が圧倒的に多い。

ここで注意してほしいのは「ロシア語話者」と「ロシア民族」はイコールではないという事実だ。

ロシア革命内戦・大飢饉・第二次世界大戦などによる大幅な人口減少を補うために、ドンバスの工業地帯にはウクライナ・ロシア人だけではなく、ギリシャ人、タタール人、アルメニア人、ユダヤ人など多様なエスニック集団から労働者が集められた。

その多民族間の共通言語になったのがロシア語だった。だから構成民族は多種でも、ロシア語を話す人が多いのだ。

さらにソ連時代には、工業化とソ連化の推進のために、ロシアから住民が多数移住した。

ソ連時代末期の1991年、全ソ連のなかでウクライナはGDP(国内総生産)の14.5%、鉄工業生産16.7%、農業生産20.7%と、どれもロシアに次ぐ2番目の地位を占めていた。この中心がドンバスであることは言を待たない。

●ソ連時代は国家元首を輩出したドンバス

ドンバス2州は、帝政ロシア→ソ連と一貫して祖国の工業化と経済発展の牽引役だった。地元住民は誇り高い。

また工場が多数あって労働者が集中して住むことから、ソ連の労働運動の中心でもあった。政治的な地位が高い。ソ連時代は国家元首やクレムリン高官をドンバス出身者が長らく占めた。

ニキータ・フルシチョフ

ウクライナ・ドネツク市で育ったロシア人。

1953〜64年ソ連共産党第一書記。スターリン批判やキューバ危機で有名。

レオニード・ブレジネフ

東南部ドニプロペトロウシク州出身のウクライナ人。

1964〜82年ソ連書記長。

ソ連が崩壊するときも、ドネツク炭鉱労働者のゼネストが重要な役割を果たしている。ソ連崩壊後、ウクライナが独立し、共産主義を捨てた後も、1998年議会選挙までドンバスはウクライナ共産党(野党)の大票田だった。

ウクライナ国の三代目大統領ヴィクトル・ヤヌコビッチ(2010〜14年。マイダン革命でロシアに亡命)はドネツク州エナキエヴェ市の出身。大統領になる前は同州知事だった。親ロシア政策のために失脚、亡命する。

Wikipedia Commons.

ウクライナ研究者の藤森信吉は、ドンバスの地域性について次のように述べている。

ドンバスの住民は、民族や国家を上回る強い地域への帰属意識を持っている。強烈な地域意識は、首都に対する対抗意識にも向けられており、首都キエフを中心に展開されたオレンジ革命やマイダン革命に対する住民の反感は強い。国政レベルでは、ロシア語の公用語化もしくは国家語化、関税同盟(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン)への参加、NATOへの加盟反対といった政策に強く賛成していた。

『ウクライナを知るための65章』(明石書店)

●ウクライナ育ちのロシア人作家「ドンバスは異質」

ウクライナ国内の「東西」の激しい落差を語るエビデンスとして、ウクライナ人作家アンドレイ・クルコフ(1961〜)がウクライナ危機(2014年)の前後に書いた文章を引用しよう。

クルコフは、ソ連時代、サンクトペテルブルグで生まれたロシア人だ。3歳のときに家族とともにキエフ市に移住。ウクライナで育ち、キエフ外国語大学を卒業した。

ずっとロシア語で小説を書いて発表している。1996年に発表した小説「ペンギンの憂鬱」が25ヶ国語に翻訳され、世界的有名になった。ウクライナ独立を支持している。

下に引用する「ウクライナ日記」が書かれたのは2013年秋から2014年春までの約半年。2013年11月21日、ヤヌコビッチ・ウクライナ大統領がEUとの連合協定調印の延期を発表し、世論が西欧派と親露派に二分して沸騰した前後である。

キエフ中心部のマンション4階にあるクルコフの自宅から500メートルの「マイダン」(『広場』を意味するウクライナ語)=独立広場( Maidan Nezalezhnosti ) では、抗議集会が連日開かれ、広場は占拠状態。西欧派市民と治安部隊、親露派市民の間で衝突と騒乱が続いていた。そんな騒乱の時期である。

私だって「ルースキー」(ロシア人の)つまり民族的にはロシア人だ。そしてウクライナ国民だ。だが私は「ロシースキー」(ロシア国の)ではない。なぜならロシアという国には私は何のかかわりもないからだ。ロシアの政治と政策と私の間に接点はない。私はロシアの市民権も持っていないし、持ちたくもない。(2014年1月9日)

2014年1月24日の記述。クルコフが住む首都キエフと、ドンバス2州の違いについて。

現政権に異論がないウクライナも存在するということも忘れてはいけない。どの程度の異論のなさなのかを理解するのは難しい。ドンバスはウクライナの他の地域とはかなり異なっている。

ドンバスの人間関係には昔からきっちりとしたヒエラルキーがあったし、政権に抗議をする者はいなかった。ドンバスには、工場や鉱山で働き、我々こそがウクライナ全土を養っているのだと自負する人が何百万人と住んでいる。彼らは、君たちこそが一番正しいタイプのウクライナ人だ、と叩き込まれてきた。彼らはそうだと信じ込んでいる。

彼らは権力を『偉いもの」とみなし、自分の仕事に励み、政治には首を突っ込まない。だからだろう、ドンバスでは自発的な政治的意志表示、示威行動はほとんど起きたことがない。ドンバスに住む人々はロシアのテレビ局の、ロシア発のニュースを見ている。彼らはロシア語を話し、西ウクライナに住んでいる人びと全員を民族主義者、ファシストとみなしている。

2010年までは、彼らの多くがロシアとプーチンが大好きだった。ヴィクトル・ヤヌコヴィッチを大統領に選んだのは彼らだ。なぜなら、ヤヌコヴィッチは彼らのうちの一人だから。なぜなら、ヤヌコヴィッチの少年時代は辛いことが多かったから。なぜなら、ヤヌコヴィッチはドネツク州の知事になり、州をがっちり押さえていたから。ドンバスの人々にとって、ヤヌコヴィッチはスターリンを連想させる何かがあった。いや、正確には、スターリンの神話的な性格、「厳しいが公平だ」を想起させるなにかが。

キエフにいるクルコフの筆を借りると、ドンバスは同じウクライナ国の話とは思えない。言語がちがう。政府や権威、ソ連時代に対する態度が違う。言論の自由についての考え方も態度もちがう。見ているマスメディアまで違う。日本人の感覚では「外国」の話をしているようにさえ聞こえる。

クルコフも民族的には「ロシア人」である。しかし彼はロシア共和国にも、ロシアに親しみを持つドンバスにもまったく共感を持てない。

●第一次ウクライナ戦争に突入

この記述の1ヶ月後、2014年2月18日から20日にかけての3日間、キエフ中心部で市民と治安部隊が衝突して100人を超える死者が出た。

ヤヌコビッチ大統領は国外に亡命。その無政府状態の間隙を突いて、同年3月にはクリミア半島がウクライナから独立とロシアへの編入を宣言。続いてドンバス2州がキエフの政権からの離脱を宣言して内戦状態になった。

2022年2月にロシア軍事侵攻で始まるウクライナ戦争の前奏曲となる、ウクライナ危機である。私は「第一次ウクライナ戦争」と呼ぶことを提案している。

●ロシア系ウクライナ作家「ロシア語を話すのが恥ずかしい」

ウクライナ戦争が始まった後の2022年3月16日、朝日新聞にクルコフの寄稿が掲載された。

ロシアの侵略は、私に二重の苦痛をもたらしている。第一に、ロシアが私の国、ウクライナを侵略しているからだ。第二に、私はロシアで生まれ、民族的にもロシア系だ。母はレニングラード州の出身で、父の先祖は(ロシアのドン川流域に勢力を持っていた)ドン・コサックだ。私の母語はロシア語で、これまでの小説は全てロシア語で書いてきたし、それで問題は無かった。私の本はウクライナでもロシア語で出版され、ウクライナ語にも翻訳されている。

ウクライナでは、人前で話すときはロシア語の場合もあればウクライナ語の場合もある。でも、認めなくてはならない。ドンバス地方での紛争が始まってから、街頭でロシア語を話すのが恥ずかしくなった。キエフでは人々は主にロシア語で話しているにもかかわらず。

今もやはり恥ずかしい。しかしロシア語を話すことが恥ずかしいのではない。ロシアという国が恥ずかしいのだ。かつては文明的で文化的な国だったのに。いま、ロシアはウクライナ語話者のウクライナ市民のみならず、ロシア語話者で民族的にロシア系の人々までをも殺害している。この苦痛がいつの日か消えてほしいと思う。

ただ、私はもうロシアの文化や歴史にも興味はもてない。ロシアには二度と行かないし、本も出版しない。とはいえ、ロシアは既に08年に私の本の出版を止めている。14年にはロシア語で書かれた私の本をウクライナから輸入することも禁止した。

2022年3月16日朝日新聞ウエブ版

●石炭・鉄鋼産業は統制型経済を好む

ウクライナ国内の東西を違えているのは「地域」「歴史」という地政学的な要因だけではない。経済的な要因も大きい。

クルコフは新聞記者〜編集者〜小説家という知識労働者であり、都市住民だ。欧米的な自由主義経済が導入され、EUとの経済統合に参加し、所得が上がり生活が向上するのは、ITや金融など第三次産業に従事する知識労働者たちである。

一方、ドンバスは工場労働者の多く住む地域だ。現在のドンバス産の石炭や鉄鋼は、生産施設が老朽化し、国際的な競争力がない。石炭は政府からの補助金、鉄鋼はロシアから供給される(西欧に比較して)安い天然ガスが事実上の補助金として機能し、かろうじて生きながらえてきた。「補助金行政」のように市場に政府が介入する統制経済がその利益になる。

つまりウクライナ国東西の産業構造の違いが、地元民の経済的利害の違いを産んでいる。欧米型「小さな政府」を望むのか旧ソ連型「大きな政府」を望むのかも、正反対になる。

●ウクライナ語はロシア語よりポーランド語やスロバキア語に近い

先ほどから「ウクライナ語」「ロシア語」というウクライナ国内で使われている二大言語の話が出ている。なぜ両者を話す住民が相容れないのかも説明しておこう。

キリル・アルファベットを文字に使う点では、確かにロシア語とウクライナ語は表面上似ている。同じスラブ語でも、ポーランド語はラテン・アルファベット(基本的に英語と同じ)を使う。

では、ウクライナ語を他のスラブ語と比較してみよう。音声・文法や語彙を比較してみると、興味深い結果が出る。

<音声・文法の共通点>

①ベラルーシ語(29)

②チェコ語・スロバキア語(23)

③ポーランド語(22)

④クロアチア語・ブルガリア語(21)

⑤セルビア語・マケドニア語(20)

⑥スロベニア語(18)

⑦ロシア語(11)

<語彙の共通率>

①ベラルーシ語(84%)

②ポーランド語(70%)

③スロバキア語(68%)

④ロシア語(62%)

●ウクライナ西部はポーランドの文化圏

つまり、ウクライナ語はロシア語よりも、ポーランド語やスロバキア語との共通点が多い。

北隣のベラルーシとの共通点が一番多いのを除けば、西隣のポーランド、スロバキアに言語が似ているということになる。

ロシア語は同じスラブ語の中ではむしろ「似ていない方」に入る。ウクライナは「北方」のロシアより、ポーランド・スロバキアという「西方」に文化的に連続していることがわかる。

現在でもウクライナ語話者は、音声ならポーランド語を理解できるそうだ。

ポーランドはウクライナやロシアと同じスラブ民族である。実はポーランド語とウクライナ語は似ている。違いは宗教である。ポーランドはカソリック。ウクライナ・ロシアは東方教会(スラブ正教)だ。

16世紀のウクライナでは、文書用語や実務用語はポーランド語だった。18世紀末、ウクライナ西部では耕地の43%はポーランド人の所有。大土地所有者の9割を占めていたほか、行政・司法・軍などの要職はポーランド人だった。

1830年ごろまでキエフの教育機関ではポーランド語が使われ、キエフ大学の学生の大半はポーランド人。つまり、キエフはじめ西ウクライナでは、知識階級や権力機構など、社会上層部に入ろうとするならポーランド語話者でなければ無理、という時代が長く続いた。

ドンバスなどウクライナ東部がロシア(東方)に親和性が高いのに対して、西部がポーランドなど「西方」に親和性が高いのは、こうした歴史的背景がある。

(注)実際のウクライナにおけるポーランド領の変遷など細かい説明は次回に譲る。

(2022年7月8日、東京にて記す)

<注1>今回の論考のエビデンスは次の2冊の文献に依拠していることを特記する。より詳しく知りたい人はぜひ読んでほしい。

<注2>今回も戦争という緊急事態であることと、公共性が高い内容なので、無料で公開することにした。しかし、私はフリー記者であり、サラリーマンではない。記事をお金に変えて生活費と取材経費を賄っている。記事を無料で公開することはそうした「収入」をリスクにさらしての冒険である。もし読了後お金を払う価値があると思われたら、noteのサポート機能または

SMBC信託銀行

銀座支店

普通

6200575

ウガヤヒロミチ

までカンパしてほしい。

<注3>今回もこれまでと同様に「だからといって、ロシアのウクライナへの軍事侵攻を正当化する理由にはまったくならないが」という前提で書いた。こんなことは特記するのもバカバカしいほど当たり前のことなのだが、現実にそういうバカな誤解がTwitter上に出てきたので、封じるために断っておく。

私は読者のみなさんの購入と寄付でフクシマ取材の旅費など経費をまかないます。サポートしてくだると取材にさらに出かけることができます。どうぞサポートしてください。