不確実性を制する者はゲームを制す

こちらの記事で不確実性(uncertainty)は面白いコア体験を作る上で重要な要素という話をしました。

当たり前ですけど、インプットに対する結果がわかりきっているのであればドキドキする要素もなく面白くないです。キーボードを押せば文字が表示される、パンにバターをぬれば美味しいというのは分かりきった結果です。

ソーシャルゲームを開発している時によく遭遇した議論として、運要素を入れればいいんでしょ?ガチャ入れればいいんでしょ?みたいなものがありました。

運要素(Luck=Random)は不確実性(Uncertainty)の1つでしかなくて、その不確実性とは何なのかというのを最初の論じたいと思います。

ゲームメカニックと不確実性

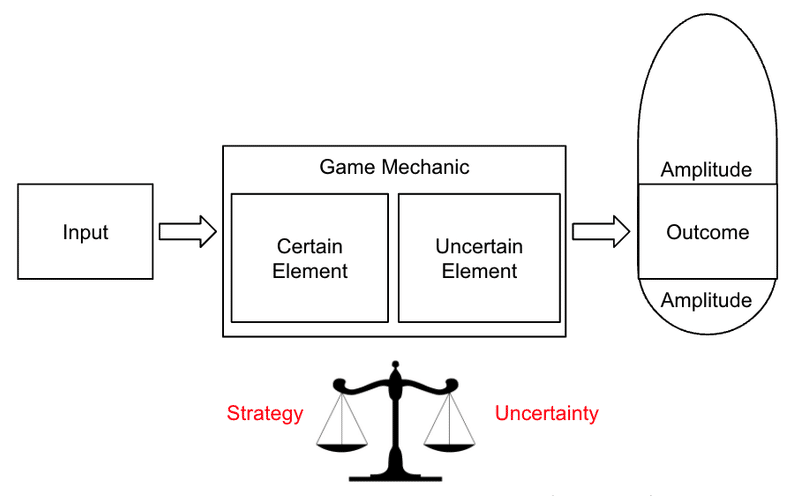

ゲームならびにゲーム性を持つものはこのようにInputとOutcomeの間にGame Mechanicがあります。

Game Mechanicはそのゲームのルールであったり、パラメータ、物理法則などです。Angry Birdsで鳥を飛ばす入力をした後、ゲーム内の物理法則に従って鳥は飛んでいき、木や石のブロックに設定された固さのパラメータによって倒れる・壊れるといった結果が変動していきます。

入力に対して、Angry Birdsの鳥がどう飛んでいくか、石に鳥がぶつかっても壊せない、パズドラでどうパズルが消えるかはほとんど確実な結果です。しかし石組がどう倒れるか、どんなパズルが次に降ってくるかは不確かです。つまりGame Mechanicは確かなCertain Elementと不確かなUncertain Elementに分かれます。

不確実な要素があるからこそ、結果Outcomeは良い方向あるいは悪い方向にブレる可能性があります。その揺らぎがユーザに結果がどうなるかの楽しみを与えます。なのでゲームメカニックには不確実性は必須の要素です。

不確実性を分解する

不確実性はランダムRandomnessと予測困難Hard to predictに分けることができます。パズドラの新たに降ってくるパズルはランダムです。Angry Birdsの石組が倒れてどういう結果を引き起こすかは物理法則とゲームのルールに則っていますが予測するのは困難です。

もう少し具体例を見ていきましょう。

ランダムRandomnessに当たるもの

- ドラクエで会心の一撃が出るか

- ドラクエで敵がパーティーの誰を攻撃してくるか

- ドラクエで敵がいつ出てくるか

- ドラクエが宝箱を落とすか

- カードゲームで次にドローするカードは何か

- 武器の合成が成功するか

どれもユーザ側でコントロールできるものではないですが、ユーザにドキドキを与える感じがイメージできたでしょうか。

予測が困難Hard to predictに当たるもの

- マリオがダッシュジャンプをしてギリギリ届くかどうか

- モンストでキャラがどうバウンスするか

- Clash of Clansの兵士を動き

- FPSで遠くの敵を射撃して当たるか

- ピッチャーがどこに投げてくるか

- コンピュータや対戦相手の動き

どれも物理法則やプログラム、経験やデータの把握により一定予想はできますが完全に予測することは困難です。

「ランダム」も「予測が困難」もどちらもドキドキさせるものですが、「何が起こるか、どうなるかわからないドキドキ。ラッキーが起こるかもしれないドキドキ」と「予想した通りにうまく行ってほしいドキドキ」は違います。

前回の記事で、Feedbackループが回って、次のInputの検討に影響が出るとコアループが回るという話をしました。「ランダム」に関してはそのループが回りづらいです。会心の一撃が出たから、次も会心の一撃を狙おう、とはなりません。ただ願うだけです。「予測が困難」で失敗した時は「次はこう修正してみよう」とループが回りやすいです。

前回Clear feedbackの話もしましたが、成功失敗において納得感というのは非常に重要です。

・狙った通りうまく行った!

・狙ったようにうまく行かなかった!

・よくわからないけどうまく行った!

・よくわからないけどうまく行かなかった!

当然上のケースの方が嬉しいし悔しいです。下のケースは喜んでいいのか、悔しがっていいのかわかりません。

運ゲーは面白いのか

ランダムはイマイチという話をしましたが世の中ではランダム運ゲーの代表格ガチャや宝くじは大人気です。やはり運ゲーは面白いのでしょうか?

結論、インセンティブに夢を見ているだけです。インセンティブが魅力的ならば運ゲーでも人は熱狂します。星3のキャラだけのガチャは誰も回しません。星5,6といったレアキャラが出る夢を見てガチャを回したりしているのです。

夢を見させていてもガチャは独立試行であり普通のユーザは嫌になります。そこで進捗感が出るコンプガチャとかに繋がっていったのです。

※ちなみにガチャには数十万円自腹で突っ込んで体験しています。

不確実性と正の振れ幅

不確実性によって結果Outcomeが良い方向あるいは悪い方向にブレる可能性があってそれがドキドキに繋がりますが、できることならば良い方向に多く、大きくブレる方がユーザは嬉しいです。そして悪い方向への振れ幅は小さい方が良いです。

不確実性のバランスを設計する

戦略性と不確実性は表裏一体です。

不確実性がないならば最適解が存在していて戦略性はありません。

不確実性が高いと解が多く存在して戦略を決めることが難しいです。

ユーザにどんな悩み方をしてほしいか、どこまで予想できるようにするか、どれくらいの結果の振れ幅を持たせたいか、どんなランダムによるスパイスを加えるか、ランダムの割合はどれくらいにするか、バランス設計が必要です。

終わりに

ドキドキすることは面白い、結果が不確実だから面白い。そしてその不確実性とは何なのか、が理解いただけたでしょうか。

将来のことは全て不確実です。何が起こるかわかりません。そんな未来の事象がどうなるかをベッティングしたら面白いですよね?ドキドキですよね?

ジャングルXは一緒にプロダクトを作ってくれる仲間を募集中です。UKを起点に世界でスポーツベッティング事業をやっていくのですが、普通に想像するものとあらゆる面で違った打ち手で攻めていきます。

𝗛𝗜𝗥𝗜𝗡𝗚 | 「仮想通貨 x ベッティング」「NFT x ベッティング」にビビッときた方は、エントリーをお待ちしております。気遣いもしがらみない、アスリートの未来のための大仕事です。狂ATE the FUTURE #スポーツベッティング

— ((( Panja ))) Next Sportsbook King (@naoe23) November 18, 2021

Calligraphy by 紫舟 @sisyu8https://t.co/6d5tIIQmd4

MeetyでもTwitterでもお気軽にご連絡ください。

本日現職PECOを退職し、副業先のカウシェも退職し、明日からJungle Xという異才と偉才が集う秘密結社でC向けグローバル市場に4回目のチャレンジをすることにしました。ベッティングと聞いて99%の人が「えっ」と思うでしょうが、世界の構造的課題を変えるシステムになります。させます。させましょう。 pic.twitter.com/39qk4xFqkj

— Yuji | SportsBetting PdM@Jungle X (@UG_Yuji) November 30, 2021

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?