浅いゲーミフィケーション議論にさよなら

うちのサービスもゲームフィケーション入れてユーザのエンゲージメントを高めよう、なんて議論に遭遇したことありませんか?

ミッションやアチーブメントを入れよう、ランキングを入れよう、ログインボーナス入れよう、ガチャ入れよう、などなど。

ゲーミフィケーション理論でこういう機能が大事、みたいな話があるのは知ってますが、これらの機能はあなたのサービスのコア体験にはきっと関係ありません。あくまで補助機能。Nice to haveです。

ではコア体験をゲームのように楽しくする方法はあるでしょうか?今回ゲームの面白さを言語化することでその説明ができればと思っています。

前提の自己紹介

元々DeNAで怪盗ロワイヤルの時代からゲームのプロデューサーをやっていて、その後ブラウザゲーム、スマホゲーム、海外向けスマホゲームのプロデューサーも2015年くらいまでしてましたので一定ゲームに関して詳しいですが最近はあまりプレイしていません。仕事としてしかゲームを遊べない体になってしまったので。。

題材はAngry Birds

スマホ初期の最大のヒット作にして、最高傑作だと思っています。認知度とシンプルさ含めて扱いやすいので今回メインで解説する素材にします。最近のゲームは荒野行動系などグラフィック性能向上に伴うアクション性が高いゲームやソーシャルが面白いゲームが増えているので、ある意味ピュアにゲームとして楽しいものはスマホ初期やガラケー、ファミコンとかに多いです。

すべてはゲームである

ゲームと日本語で書くとビデオゲーム、モバイルゲームなどをイメージすると思いますが、スポーツやボードゲーム、じゃんけんもゲームです。何らか与えられた条件と情報に基づいて目的達成の戦略を考え、実行して結果を得るプロセスはゲームだと思います。そう考えると買い物も経営も営業もゲームです。

話のスコープ

コア体験だけです。ドラクエにおける1戦闘です。戦闘スキルの向上やレベルアップ、ダンジョンの話はしません。ChallengeとRewardの話や緊張と緩和の話とかはもちろんゲームを面白くする上で大事ですが、ここでは話しません。

Angry Birdsはどんな戦略実行ゲームか

・状況を把握する

・戦略を考える

・戦略を決める

・鳥の飛ばす方向と強さを入力する

・ブタをやっつけたりオブジェクトが壊れる

もう少し具体的に頭の中を想像してみましょう

・状況を把握する

ふむふむ、あそことあそこにブタがいるな。ブタは頭に石被ってるな、ダイナマイトもあるな。

・戦略を考える

枠の中にいるブタを手前のブロックを破壊しながら攻撃していこうか。奥の不安定な石組みをうまく倒せばダイナマイトが爆発して一気に倒せるかも。

・戦略を決定する

3つ星クリアを狙うには後者の戦略が良さそうだからそうしよう。

・鳥の飛ばす方向と強さを入力する

角度はほぼ水平で、自然落下を利用して石組の下の方を狙いたいから弱めに引いてやろう。

・豚をやっつけたりオブジェクトが壊れる

石組みには当たったけど思ったより勢いが強かったかな。お、でもダイナマイトで吹っ飛んだ石が運よくブタに当たってくれて一発でクリアできた!

どんな要素があったか抽出してみる

・状況の把握しやすさ(comprehensibility)

・実現可能な戦略の立てやすさ(achievability)

・入力のコントロールしやすさ(controllability)

・不確定要素(uncertainty)

他にもありますが、まずはこれらの要素が適切な範囲であると、ゲームとして面白くなります。

わかりやすく逆に言うと

・状況が把握しずらくどんな手を打ったらいいのかわからない

・どんな戦略や選択肢が取れるか思い浮かばない

・思ったように入力できない

・結果がわかっている。あるいは完全に運。

といったゲームはおもしろくないですよね?

特にcontrollabilityはユーザに主導権を与えつつ、運営としては完全なコントロールはユーザに与えられないので、不自由を感じないように適切なコントロール範囲を与えることが大切です。一方自由すぎてもユーザはどうしていいのか困ってしまいます。

Angry Birdsでは鳥をブタまで直接移動させられないですが方角と強さはユーザが決められるので自由にコントロールできる感があります。

またuncertaintyもただ不確実なだけでなく、運よく嬉しいことが起こる方が楽しいです。この辺りは別記事で紹介したいと思います。

ではこれらの項目を他の有名タイトルに当てはめてみましょう。

パズドラやモンスト

パズドラ

・パズルの並びを把握して

・どうパズルを並び替えるか考えて

・時間制限内でパズルとパズルを入れ替えることができ

・落ちてくるパズルによって追加コンボが起こることもある

4つの要素がよくできていますね。

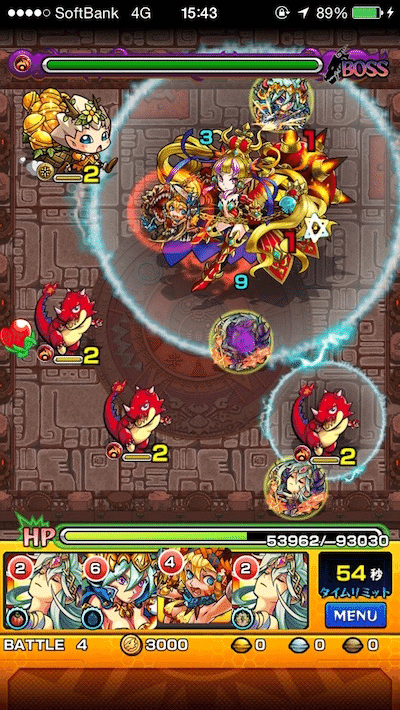

モンストもほぼパズドラとAngry Birdsと一緒です。

モンスト

・キャラの並びを把握して

・どうバウンスさせるか考えて

・キャラの飛ばす方向と強さを入力して

・キャラがぶつかり合うことで追加コンボが起こることもある

これはただの自慢なのですがモンストのリリース初日にプレイして、まだまだ機能も見た目も不十分だった時に売れると確信しましたね。それは上記の判断基準で考えるとコアのゲーム部分が最高に良かったからです。リリース初期にコア体験を磨き込んでおくことは重要です。

Clash of Clans

・相手の城の状況を把握して

・どの辺をどの兵士ユニットタイプで攻めるか考えて

・兵士を置く場所を指定して(ただし城の中は置けない)

・兵士が自動で動いて攻撃する(良い方向への振れ幅は少ないがPVPの戦略性と公平性のためと思われる)

やはり人気ゲームだとこれらの項目がよくできていると感じます。

次にゲーム以外を見てみましょう。

YouTube投稿

・どんなジャンルのどんな内容の動画にするか考えて

・動画の内容を決めて

・撮影、編集して、サムネやタイトルと共に投稿して

・多くの人がみてくれた!

メルカリ出品

・手持ちの商品がいくらでよく売れているか確認して

・どの商品をいくらで売るか決めて

・写真、タイトル、説明文を考えて出品して

・思ったより早く売れた!

レシピサイト

・どんなレシピがあるか、冷蔵庫の余ってる食材は何かなどを確認して

・どの料理を作るか決めて

・実際に料理して

・美味しい!

ゲームほど全ての項目が該当するわけではないですが、UGCの投稿側ユーザはかなり近いと思います。どういうコンテンツを作ればいいのかが理解しやすいか、自分にもできそうと思わせられるか、自分で試行錯誤する余地があるか(ありすぎないか)、達成したらどんな嬉しいことが起こるか。

メディアサービスやECなどの消費する側のユーザはどれにするかのインプットを決める部分での該当がメインですね。どういう情報を与えてどう選択をしてもらうか。選択してもらわないと実際のコンテンツ画面に辿り着かずユーザ体験的にもビジネス的にも成功とは言えません。ホーム画面などでどんな情報を提供してどういう戦略を頭の中で描いてもらって選択肢から意思決定をしてもらうのかをゲームという観点で想像することは有用です。

終わりに

ユーザに長く愛してもらうサービスを作る上でゲーム性かソーシャル性は必須の要件です。今回ゲーム性について言語化してみました。自社サービスをGamifyしたい、ゲーミフィケーションを入れたい、面白くしたい、といった議論に使えるエッセンスになれば幸いです。

今回コア体験にフォーカスしましたが、実際ユーザはそのコア体験を何度も繰り返します。そこで次はコアループに関して記事にしたいと思います。

最後に、一緒にプロダクトを作ってくれる仲間を募集中です。UKを起点に世界でスポーツベッティング事業をやっていくのですが、普通に想像するものとあらゆる面で違った打ち手で攻めていきます。

𝗛𝗜𝗥𝗜𝗡𝗚 | 「仮想通貨 x ベッティング」「NFT x ベッティング」にビビッときた方は、エントリーをお待ちしております。気遣いもしがらみない、アスリートの未来のための大仕事です。狂ATE the FUTURE #スポーツベッティング

— ((( Panja ))) Next Sportsbook King (@naoe23) November 18, 2021

Calligraphy by 紫舟 @sisyu8https://t.co/6d5tIIQmd4

MeetyでもTwitterでもお気軽にご連絡ください。

本日現職PECOを退職し、副業先のカウシェも退職し、明日からJungle Xという異才と偉才が集う秘密結社でC向けグローバル市場に4回目のチャレンジをすることにしました。ベッティングと聞いて99%の人が「えっ」と思うでしょうが、世界の構造的課題を変えるシステムになります。させます。させましょう。 pic.twitter.com/39qk4xFqkj

— Yuji | SportsBetting PdM@Jungle X (@UG_Yuji) November 30, 2021

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?