日本の建築史(中世)

前回の記事では古代の建築史を扱いました。

前回の分をざっくり振り返った後、本題の中世(鎌倉時代~安土桃山時代)の建築史を扱おうと思います。宜しくお願いします。

・前回のおさらい(古代の建築史について)

飛鳥時代は唐との交流が深く、仏教や都城制度などが入ってきて社会及び建築にも大きな変化をもたらしました。奈良時代になると仏教との深まりが更に強くなり各地に寺院が建立していきます。その影響を受けて神社建築も発展してきたと考えられています。平安時代になると、唐とは距離を置き文化・建築ともに国風化が進んでいきました。

・鎌倉時代

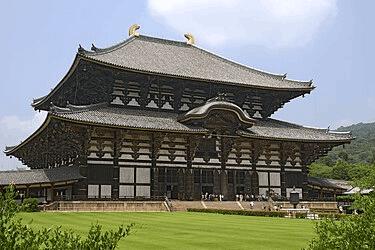

(主要な建築:東大寺復興(大仏様)、禅宗寺院(禅宗様))

鎌倉時代前後の南都焼き討ちと東大寺復興についてお話します。平安時代後期、平清盛の命にて南都の東大寺や興福寺などの一体を焼き払われてしまいました。そこで鎌倉時代の幕開けと共に東大寺大仏殿の再建が始まりました。再建に当たっては重源という人物の力によるところが大きく、大仏様という新しい建築技術を用いて苦労の末に大仏殿を再建させました。

また、鎌倉時代には中国から禅宗が伝わり広まっていき、(鎌倉新仏教を形成)各地で禅宗寺院が建てられるようになります。五山制度が有名ですが、これは政府(幕府)が特別の保護を与え管理するためだと考えられています。

・室町時代

(主要な建築:書院造)

室町幕府は京都に拠点を置いた為、公家との関係も深くその影響を受けながら文化が花開いていきました。住宅形式に関して鎌倉時代は寝殿造のそれを強く継承していたものですが室町時代にて書院造の萌芽が見えます。足利義政の造営指示があった慈照寺内の東求堂に整った座敷構えが確認でき書院造の要素が強く表れています。

中世の様式の変化などを通して建築技術も大きく発展していきます。貫と筋違の使用、木工具の発達があり、木割書といった設計の基礎となるものも誕生していきました。

・安土桃山時代

(主要な建築:城の変遷、天守、御殿と座敷構え、茶室)

戦国時代はその名の通り激動の世で既存の概念が壊れて新しい文化が多く生み出されました。建築においても同様でした。

破壊されていったものに関しては、特に寺院の破壊が挙げられます。寺院が戦闘の場となったり、寺院自体が武装化して勢力を持つことで施政者と対峙したりといった軍事的、政治的要因による破壊が起きました。

一方で新しく建築の創出としては、城郭の天守や書院造の発展、茶室の誕生などが挙げられます。城は居城としての性格が強まり大名の権威を示す為に天守が誕生していきます。また、謁見や接客といった対外的な施設が求められて御殿が造られ書院造が大成していきます。そのような戦乱の世の中で茶の湯の文化が隆盛、特にわび茶が流行して草案茶室が生み出されました。

・まとめ、考察

古代から中世への大きな変化は、武士が台頭し政権が武士(幕府)に移ったことで武士の時代が開いていったことでした。政権が移ると同時に中心地が移っていったことも地方都市が力を持ち交流が盛んになったことも大きな変化だと言えます。中世の歴史をみてみると、武士の時代が開くと同時にそれ以前の貴族文化や海外の文化も取り込みながら武士の文化も開いていったことが分かります。

もっと俯瞰して歴史の流れを見てみると、破壊と創出がこの国の遺伝子に組まれていて、それが発展のテーマなのではないかと考えられます。人間だけでは無くてその環境も含めてみると、日本は自然が豊かではあるが災害も多い国です。災害その度に大きな破壊を見て、その度に新しく創りかえられてきました。人間の歴史も建築も同様で常に力が移り変わり破壊と創出を繰り返して発展してきたことが伺えます。その歴史の最中にいる現代の私たちは過去を引きづって破壊を嘆き創出もできずに停滞しているように思えます。物理的な破壊では無くて考え方の破壊からの創出が必要かと思いました。

最後まで読んで頂きありがとうございました。以下の資料を参考にさせて頂きました↓

・建物が語る日本の歴史 (海野聡 著)