最初はハードルを低く設定する方が後々うまくいきやすい

1.最終的な目標までのプロセスが大事

今日は就労継続支援B型に久しぶりに通い始めた初日でした。

事業所についてまず色々な契約書にサインをしたんですが、その後に責任者の方から「どんな作業がいい?」「苦手な作業とかある?」と聞かれたので、前々から考えていた意見を言いました。

それは以下の二点です。

①自分のペースで進めることができて、簡単な作業から始めたい

②神経を使うような作業はできれば避けたい

というものです。

これは私が職業訓練校に通っていた時に、一緒に働いていた人から参考にさせてもらった始め方・取り組み方です。

2.人は思わぬところから始まることを学んだ

1の参考にさせてもらった人は、一緒に職業訓練校に入った当初はほとんど何もできない状態の人でした。

作業も一番簡単なものをずっと一人でしていましたし、他の仲間とも話すことはほとんどありませんでした。

訓練校も休みがちでした。

しかし慣れてきたのか、ちょっとずつスタッフの人と相談しながら違う作業に取り組み始めて、私はちょっと驚きました。

そして段々とちょっとずつできる作業が増えていき、一緒に過ごす仲間とも自分から話しかけるようになりました。

休むことも少なくなってきました。

でも卒業するまでには就活に必要な面接の練習や履歴書の書き方、ビジネスマナーの講義には参加することはできず、在校中には就職まではできませんでした。

でもそれは私も同じことでした。

結局私も在校中に就活することはできませんでした。

そしてその人と私の決定的な違いは、進歩するか脱落するかという違いでした。

3.足元を見ない人間は人生の落とし穴にはまる

私の場合は、入った当初は「せっかく入れたんだから頑張って就職までたどり着くぞ!」と気合十分でした。

しかしそこで待っていたのは、ほぼ普通の職場と変わらないような環境の中での訓練でした。

訓練校に入る前に体験入校していたので内容は知っていたんですが、これを週5でやっていく内に段々と精神が崩れていってしまいました。

そしていざ皆んなが就活に入る頃には私はヘトヘトで、とても就活などできる状態ではありませんでした。

なので結局は在校中に就職することはできず、一旦卒業した後に体調が回復したら就活をしましょうという結論に至りました。

そこで学んだことは「ろくに自分の実力も知らずに高い目標に立ち向かうのは無謀である」ということでした。

きっと私が今、参考にした人は自分に自信がついて、ステップを上がっているものだと思います。

その人は自分の事が分かっていたから最初は簡単な作業に従事し、そしてスタッフの人の助けも借りながら徐々に歩みをとったのだと私は思っています。

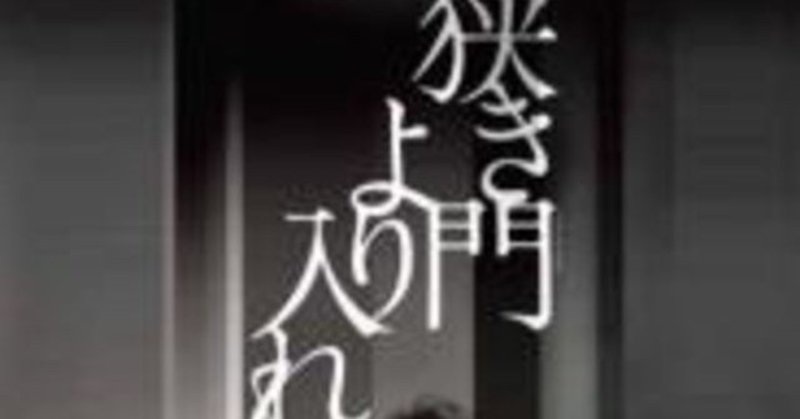

4.千里の道も一歩から

なので私もまた就労継続支援B型に通うにあたって、なるべく無理なく始めてステップアップをしていきたいと思っています。

自分を卑下しているわけではないです。

逆に自分を過大評価することが後々になって問題を起こす事を十分に体験したので、まずは手探り状態から始めて、自分に何ができて何ができないかを知りたいという事です。

この事は今後の自分の課題でもあります。

5.最後に

私の主治医の先生からも「何年かかってもいいから、自分がどこまでできて何ができるか分かってから就職の事を考えましょう」と言われたので、先生の忠告通り、焦る事なく進んでいきたいと思っています。

その先生も以前は病院の中の、精神障害者の就職の担当をなさっていた方なので、精神障害者が社会で働く実態について詳しい方です。

なので今は、周りの専門家の人の意見をよく聞きながら、自分というものをよく見つめながら進んでいこうと決意を固めたところです。

長い道のりになりそうですが、でも今は無理に自分に自信を付けるような事をしていないので気持ちは以前よりは楽ですし、この先どんな事が待ち受けているのか楽しみだったします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?