教育学部生の教採受験率を上げるために大学ができることはあるのか?

「大学として、教員採用試験の受験者数減少に対処する方法はありますか?」との面接で質問されて、とっさに「教員の魅力を伝える機会を増やす」と答えてしまい、迂闊な発言だったと後から反省。問題の本質はそれによって解決されないことなんて分かりきっているのに…。

— シュレディンガーのHmD🐈 (@tyan_hmd98) August 6, 2020

大学職員の最終面接で尋ねられたこの質問を今でも鮮明に覚えている。思い返せばなんとも滑稽な話である。私は件の教育学部の学生であり、大学としては本来教員採用試験を受けて欲しかった学生であったのだ。しかしそんな学生が教採を受けずに大学職員の面接を受けている。そして「教員の魅力を伝える機会を増やす」などと使い古された謳い文句を話している。

私も本当は言いたかった。「大学ができることなど限られている」と。

しかしながら、就職面接という場面で本音など言えるはずがない。社会人の海に無事乗り出せるか否か、それは就活生本人の操舵技術だけではどうにもならない、採用者という名の、気分屋の神様の導きが必要なのである。神様に向かって本音を言おうものならば、船はたちまちバミューダトライアングルに沈没させられるのだ。ゴポゴポゴポ…

Ⅰ.教採受験率の低下の要素①:社会のせいなんよ

まずどう考えても、教採受験率の低下≒教員志望者の減少責任の多くは社会にある。私の父方の祖母も昭和の時代に教職に就いていたが、聞けば夕方には仕事が終わりカフェで同僚とお茶をして帰っていたという。ところが今の「なんでも屋」と化した教員に果たしてそのような余暇の時間がどれほど残されているだろうか。

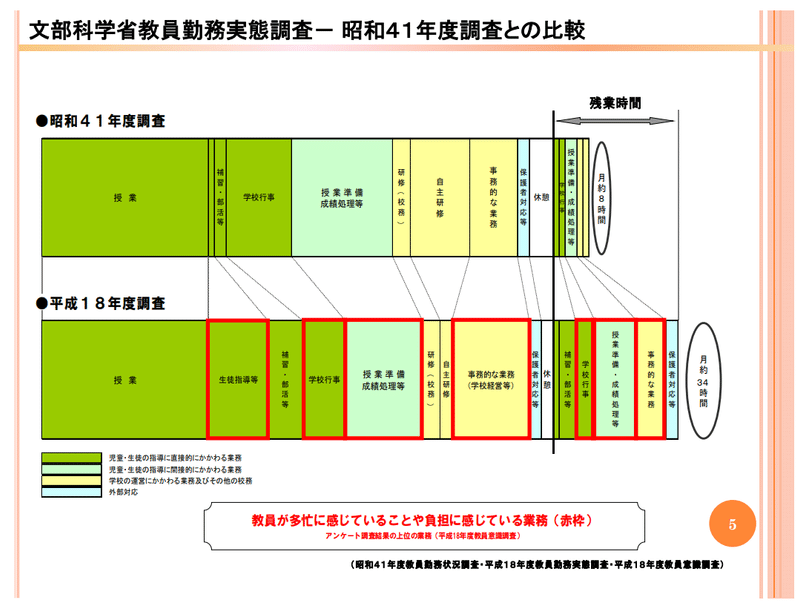

教育学部生なら既知のことであると思うが、教員の勤務時間は実際に50年前と比べて平均して4倍以上に膨れ上がっている⑴。指導要領の改訂を経て増加した教科内容や新たな教育内容。1980年代に深刻化した校内暴力対策としての部活動の過激化。地域の教育力低下に伴う総合的な学校負担事項の増加。

例を挙げればきりがないが、数十年にかけて形作られた「多忙な教員」という職業の不人気度が高まっていることは事実なのである⑵。

⑴文部科学省(2015)「学校や教職員の現状について」

⑵参議院(2019)「教員採用選考試験における競争率の低下」『立法と調査』,(417),p.19

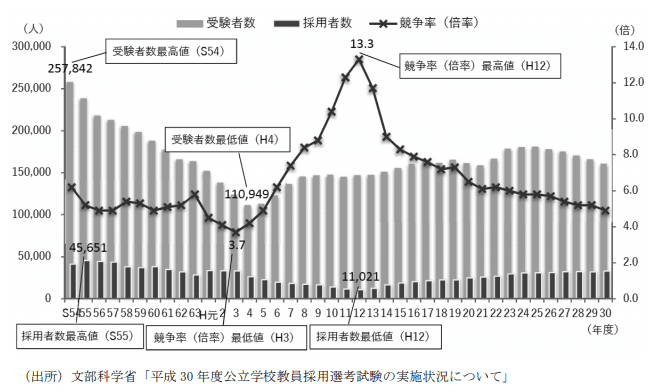

⑵のグラフでは平成3年頃まで教員採用試験の低い倍率が続いているが、この状況は現在のそれとは質的に異なる。高度経済成長期からバブル経済期にかけての経済好調期&ベビーブームにより多くの教員が必要であったことを鑑みれば、より給料が大きい民間に人材が流れていくことは想像に難くない。いわゆる「でもしか先生」の時代である。

ところが現代はそのような状況にない。

失われた20年と言われた時代の真っただ中にある平成中期にかけては教採倍率もウナギ上りであるが、その後は逓減しつつある。この間も決して経済自体はかつての日本ほど活気を取り戻していたわけではないし、2008年にはリーマンショックもあった。公務員は経済が冷え込む時期には人気の職業となってしかるべきではあるのだが、教員に関しては現状、その限りではない。

もはや教職とは、経済がどうこうなど関係なしに、精神力と体力に優れ、高い志を持った選ばれし強者のみがなれる職業になってしまったのである。

確かに教育学部に入ってきた学生の多くは当初、教育とか学校に対して比較的良いイメージを持っていることが多い。(いじめの経験から教職を目指した変態は学内広しと言えども私の他片手で数えられる程度では?)

そのような学生が「そのまま」「何も知らずに」「楽しく」大学4年間を過ごせば、ほぼ全員が教採を受けることなど確実なのである。弊学教育学部生の内、毎年半分程度しか教員にならない現状など起こりえないはずなのである。しかしそのようなことは実際にはありえない。教育学部生とは「変化しながら」「教育にまつわる正負いずれの情報も知り得て」「それなりに実習などで辛い思いもしながら」大学4年間を過ごすのである。

教員という仕事の多忙化について、大学は直接的な責任を負っていない。教育内容の増加に一部大学教員が関与している可能性は十二分にあるが、それは大学としての責任ではなく研究者・教育者としての個人の責任である。多くは社会の、具体的には公教育に負担増を強いてきた政府、それを黙認し、依存してきた家庭・地域の責任なのである。

大学よ、そなたは教採受験率の低下において、「多くの面で」非がないことは確かなのだ。「大学ができることなど限られている」のである。

Ⅱ.教採受験率の低下の要素②:大学の責任はゼロか?

では大学には100%非がないかどうかと聞かれれば、それはいささか首を縦に振りにくい質問となる。確かに社会(=政府、家庭、地域)にその多くの責を問えることは間違いない。だからといって、大学は何ら責任を負っていないとは言いきれないのだ。以下に「問えそうな大学の責任」を、学生と大学間における3つのミスマッチ仮説と題して考えてみる。

仮説⑴:大学入学時のミスマッチ

考えられる仮説の一つ目は、大学が学生を受け入れる際にミスマッチを引き起してはいないかどうか、という点である。AO入試であれば口述試験等で「いかに先生になりたいか」という熱い(この言葉は嫌いだが)思いを受験生と確認できる場があるため、比較的ミスマッチが起きにくい。しかし一般入試においてそうした面接場面が無い場合は、たとえ受験生本人の教員志望度が低い場合においても、純粋に学力の如何によって受験生は教育学部生としての身分を得ることができる。国立大学教育学部は学費の安さと他学部よりも比較的偏差値的に入りやすいことから、とりあえず入るだけの学生もそれなりにいるのではないだろうか?

こうした受験時のミスマッチが4年後に影響しているというのであれば、大学は一般入試においても厳しい面接試験を課し、本当に教員になるつもりがあるのかどうかを受験生に問いただしていかなければならない。この場合、効果はそれなりに見込めそうだが、あまりにもキツすぎる受験方式ということで倍率の逓減は避けられないかもしれない。

仮説⑵:講義におけるミスマッチ

2つ目の仮説は講義におけるミスマッチだ。4年間で受ける講義は修得予定の免許状の数によって変化するが、それでも数十の授業を受けていくわけである。さてそれらの講義全てが、学生の教員志望度を上げることに貢献していると言えるのだろうか。答えは言わずもがな否である。

単純に「つまらない」「眠くなる」講義が学生のやる気を削ぐ場合もあり得るだろうし、更には教育学部特有のキラキラ教職授業(下載)が余計に教育に対する不信感を高めてしまう可能性もある。(私がそうだった)

もしそういった事実が教採受験率低下に寄与しているのであれば、大学側は教員とだけでなく学生と、どのような授業が教壇に立つにあたって真に必要かつ魅力的で、また同時にアカデミックであるかを論議しなければならないのかもしれない。正直学生も学生で、そこまで講義に真摯的であるかどうかは、自分のこれまでを振り返っても周りを見ても懐疑的ではあるが。

仮説⑶:教育実習におけるミスマッチ

教育実習は教育学部生が教員の道に進むか否かを最終的に決めるターニングポイントとなることが多い。したがって、教育実習が総合的に見てどのような形で進行し、終わりを迎えることができたかによって、その後の教育学部生の進路選択は大きく変わるのである。それゆえ教育実習の質的担保は大学の重要な命題となるのである。

しかし、これは実際に教育実習を経験したからこそ言えることではあるが、弊学は教育学部生をいささか信頼していないような、また質的担保を求めるあまりかなり厳しい実習となってしまっている節があるのではないかと思っている。

例えば実習前のオリエンテーションではひたすら「社会人として」「実習をさせてもらっているという気持ちで」といった決まり文句が立ち並ぶ。実習は教科やタイミングにはよるが、朝8時前から12時間以上拘束されることも日常茶飯事である。生徒に分かるところで実習生を叱責するという場面も見てきた。

そのような教育実習は確かに「大学と」「学校に」とって、何ら問題のない穏やかな、そして質的に担保された真っ当な実習として成立するかもしれない。しかしながらその間、実習生は学生と先生という2つの立場に板挟みになりながら、上記のような場所で耐えなければならないのである。

こうしたことを訴えると、「それが社会人の当たり前だ」「教員という仕事の責任を考えれば当然だ」と一蹴される可能性が高い。教育実習は多くの学びもあり、喜びもある。しかしそれらを補って余りある重圧にストレスなどないと、実習生全員が自身を持って言えるのだろうか。

教育実習における負の要素は、容易に正の要素を無に近いところまで貶めてしまう危険性をはらんでいる。これら2つの要素は等価交換ではないのだ。

以上の3要素を鑑みれば、大学の責任がゼロであるとは言い難いのかもしれない。

Ⅲ.教育学部生にエールを、大学には…まぁそう落ち込むなよと。

教育学部に入った学生は、(原則として)人生の貴重な4年間を「教員になる」ということを目的として消費し、またそうすることを要求されることになります。しかし実際には5割の学生が、教員の道を選ばないという「決断」をしている状況を、大学は「良いこと」とはみなさないでしょう。

しかしながら私は、教員の道を選んだ学生にも、またそうでない学生のいずれにも、最大限の賛辞を贈りたいと思います。特に教員の道を選んだあなた!これだけ私がネガキャンをしようとも屈しないその志は本物です。そういう高い志を持った人たちが折れない公教育を実現するために、私も行政の立場から何ができるかを考え続けていきたいと思います。

そして頭を抱える大学当局の方々。教採受験率低下の多くはあなた方のせいではないし、あなた方だけではどうにもならない理由によると思われるのでそう落ち込まないでください。自分達だけではどうにもならないことも、世の中には確かにあるのです。しかしながら大学にも改良できる部分、社会に働きかけられる部分は多く残されているとも同時に思うので、どうか持続可能な教員養成の模索をお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?