300年の謎『フェルマーの最終定理』が生んだ、数学者たちのドラマ

自分が残した謎が、まさか300年もの間、様々なドラマを生むことになるとは、フェルマーは想像もしなかっただろう。

1601年、ピエール・ド・フェルマーはフランス南西部にあるボーモン・ド・ロマーニュの町に生まれた。彼こそ、今日『フェルマーの最終定理』と呼ばれる、多くの数学者を悩ませた謎を生んだ人物である。

しかし、驚くべきことに、彼はプロの数学者ではなかった。元々は、地元の声を国王に届ける請願委員という役人を務めたり、裁判官を任されていたのだ。そして、1627年になると議会の議員に任命されるに至った。しかし、この頃のフランスは、陰謀や策略うずまく動乱の時期にあり、王政の拡大を図るリシュリュー宰相の策謀に巻き込まれる危険性があった。そこで、フェルマーは出る杭にならぬように節約したエネルギーを、趣味の数学へと注ぎ込むことになったのだ。

彼がアマチュアの数学者だったとはいえ、業績は偉大だった。現在でも広く用いられる『確率』や『微積分学』を確立するほどの天才だったのだ。ただ、猜疑心が強く付き合いが悪かったため、一部の数学者を除き、アイディアを明かし議論することはなかった。名声を得るよりも新しい定理の証明に純粋に喜びを感じており、研究成果を発表することはほとんどなかったのだ。

一方で、プロの数学者に自分の証明をつけずに、「できるなら証明してみろ」と定理を送りつけ、相手を挑発するという微笑ましい一面もあった。しかし、送りつけられた数学者はたまったものではない。イギリスの数学者ジョン・ウォリスが「あの忌々しいフランス人」と、憎しみのこもった言葉を残していることが如実に表しているだろう。

そういった彼の業績の中で、最も輝かしいものは『確率』や『微積分学』でもなく、『数論』であった。彼は、数の性質や、数同士の関係を理解することに大きな情熱を持っていたのだ。そして、その研究の中で生まれたのが『フェルマーの最終定理』という大きな謎だった。

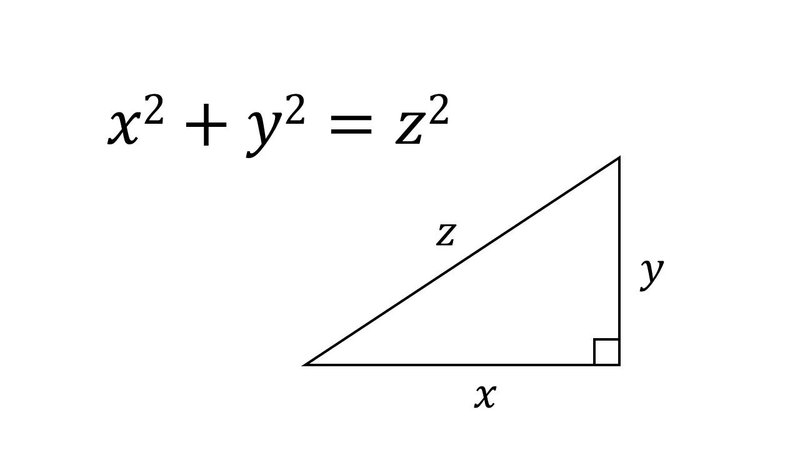

『フェルマーの最終定理』の紹介の前に中学生で習うピタゴラスの定理(三平方の定理)を思い出してもらいたい。下図に示すように、ピタゴラスの定理は、直角三角形のそれぞれの辺の長さの関係を表したもの。そして、着目すべきは、辺の長さがそれぞれ2乗されているという点である。

一方で、フェルマーの最終定理は次のように表される。

ピタゴラスの定理と大変似通っていることが分かるだろう。異なるのは、上付き数字が〈2〉ではなく、〈3以上の整数n〉となっている部分だけなのだ。『フェルマーの最終定理』と聞いて、理解すらできないほど難しい式を思い浮かべていたかもしれない。実はそんなことはなく、中学生でも理解できてしまうほど簡単な式なのだ。

しかしながら、フェルマーはこの式の証明を残すことはなかった。元々、研究成果の発表に興味のなかったからだろう。ただ、興味ぶかいことに、『フェルマーの最終定理』のアイディアを書き残した紙の端切れに、あるメモを残していた。

私はこの命題の真に驚くべき証明をもっているが、余白が狭すぎるのでここに記すことはできない

こういった苛立たしい思わせぶりこそ、フェルマーの真骨頂である。

フェルマーは成果の多くを出版しなかった。しかし、フェルマーの長男が「埋もれさせてはいけない」という思いから、1670年に『フェルマーの最終定理』を含め、その多くを出版した。そして、この日から1993年に数学者ワイルズにより証明されるまでの300年間、多くの数学者を巻きこんだ壮大なドラマに発展していくとは、フェルマー自身、思いもよらなかっただろう。

ワイルズ、『フェルマーの最終定理』との出会い

1953年、イギリスのケンブリッジに生まれたアンドリュー・ワイルズは、10歳の頃にはすでに数学の魅力のとりこになっていた。学校の帰り道に図書館に立ち寄り、科学のクイズや数学のパズルが載った本を読みあさるほどだったが、それらの本にはたいてい、巻末に答えが書いてあった。

ある日ワイルズは、たった一つしか問題が載っていない本に引きつけられた。しかもその問題にはクイズやパズルと違い、答えがなかったのだ。それが『フェルマーの最終定理』との出会いだった。彼は当時の心境をこう振り返る。

「その問題はとても簡単そうなのに、歴史上の偉大な数学者たちが誰も解けなかったというのです。それは十歳になる私にも理解できる問題でした。そのとき私は、絶対にこれを手放すまいと思ったのです」 (p37)

その後、オックスフォード大学で数学を学び、アメリカのプリンストン大学で教授になったワイルズ。『フェルマーの最終定理』への情熱は冷めていなかった。

1986年、そんな彼の耳に「『フェルマーの最終定理』を証明するには、『谷山=志村予想』を証明すればいいと明らかになった」という衝撃的な事実が舞いこんだ。一筋の光が差した瞬間であった。

『谷山=志村予想』は、日本の数学者・谷山 豊と志村 五郎らによる以下の主張であった。

すべての有理数体上に定義された楕円曲線はモジュラーである

難解な主張であるが、着目すべきは『楕円曲線』という点である。これも運命なのだろうか、ワイルズは世界中の誰よりも『楕円曲線』を記述する楕円方程式に精通していたのだ。

その後、『フェルマーの最終定理』とは関係ない研究からは一切手を引いたワイルズ。屋根裏の部屋に引きこもり、本腰を入れて証明に取り組み始めることになった。

谷山豊と志村五郎

1954年、東京大学の研究者だった志村五郎は数学科の図書室に立ち寄った。ちょうど取り組んでいた計算を解決するために、ある本を探していた。ただ、意外なことに、その本はすでに貸し出されていたのだ。そして、志村に先んじて借りていた人物こそ、谷山豊だった。

偶然の出会いをきっかけに知り合った二人は。真反対の性格だった。志村は緻密で几帳面。夜明けとともに起きてすぐに研究にとりかかっていた。一方、谷山はときに不真面目に見えるほど杜撰なところがある、いわゆるぼんやり型の天才であった。この性格を見事にあらわしたエピソードがある。彼の名前は『とよ』だったが、家族以外の者はたいてい『ゆたか』と読む。しかし、彼自身、それを受け入れしまいには自分でも『ゆたか』と名乗るようになったのだ。また、研究の面でも志村とは真逆で、夜通し研究をすることを好んだ。志村が起きる頃にもまだ起きていることもあったそうだ。そして、昼過ぎに訪ねると、疲れきってぐっすり寝込んでいるのだ。

ただ、志村はそんな谷山の一面を称賛している。

「谷山はたくさんの間違いを犯す、それもたいていは正しい方向に間違うという特別な才能に恵まれていた。私はそれがうらやましくて真似してみようとしたが無駄だった。そうしてわかったのは、良い間違いを犯すのは非常に難しいということだった」 (p276)

1955年、日本で行われた数学の国際シンポジウムで、谷山は『谷山=志村予想』の基礎となるアイディアを披露した。それは、別世界の概念が一つに統一できるというような突飛なものだった。しかし、そうした奇抜なアイディアに対して懐疑的な目を向ける数学者も多かった。どの時代でも、天才的で先駆的なアイディアは他人を置いてけぼりにしてしまうことがしばしばある。単なる偶然の一致にすぎないのではないか。そう考える根拠は特にないのではないかという声にあふれた。

唯一、谷山の援軍をしたのは志村だった。志村は、友人のアイディアの力強さと深さを信じていたのだ。そして、谷山の仮説を発展させる仕事に取り組んでいくことになる。

1958年、そんな志村のもとに衝撃の知らせが舞いこむ。谷山が自ら命を絶ったのである。突然のことに、志村は悲しむというより戸惑いに暮れた。谷山の書き置きには自殺の理由について記されていた。

昨日まで、自殺しようという明確な意志があったわけではない。ただ、最近僕がかなり疲れて居、また神経もかなり参っていることに気付いていた人は少なくないと思う。自殺の原因について明確なことは自分でも良く分からないが、何かある特定の事件乃至事柄の結果ではない。ただ気分的に云えることは将来に対する自信を失ったということ。

(中略)

いずれにせよ、これが一種の背信行為であることは否定できないが、今までわがままを通して来たついでに、最後のわがままとして許してほしい。 (p294)

実は、谷山は結婚を控えていた。新居の契約もすませ、着々と結婚の準備を進めていた。その中で、様々な事柄のバランスが崩れてしまったのだろうか。今となっては、その真相を知ることはできない。

谷山の死後、志村は激しい感情が湧きあがってくるのを感じた。それは、生前の谷山に対して、志村自身何もしてやれなかったという後悔だった。

谷山はいつも同僚や年下のものを思いやり、暮らしぶりにまで気を配っていた。私自身もそうだったが、彼と数学上のつきあいをもった多くの人たちが、彼を心の支えにしていたのである。

(中略)

しかし、私は谷山が生きていた時以上に、彼の立派さ、懐の深さを感じるのだ。しかし、彼が切実に助けを求めていたときに、誰もそれを与えてやることができなかった。それを思うと、私は激しい後悔の念に打ちのめされるのである。(p296)

その後、志村はもてる力のすべてを注いで、『谷山=志村予想』の確立へと尽力した。そしてついに、この予想はもはや単なる希望的観測ではなく、広く受け入れられる存在になった。

屋根裏の煩悶

「四六時中、頭の中にはいつもこの問題がありました。朝はそのことを考えながら起き出し、一日中考え続けて、ベッドに入ってもまだ考えていました。同じことばかりぐるぐると考え続けていたのです」 (p327)

『谷山=志村予想』を証明すれば『フェルマーの最終定理』が解けるという光明を得たワイルズ。まず、屋根裏で考えたのは、いかに証明を進めるべきかというものだった。そして、1年の思考の末、『数学的帰納法』という強力な手段で証明することを決めた。『数学的帰納法』とは、ドミノ倒しのようなものである。最初の証明が上手くいけば、つまり最初のドミノが倒れれば、それをきっかけにその後も順々に証明されていくのである。

つまり、このドミノをすべて倒すには、まず最初の一つが証明されなければならない。その証明方法が重要であった。考え抜いた末、ワイルズは最初のドミノを倒すヒントが、19世紀フランスの悲劇的天才エヴァリスト・ガロアの研究に潜んでいることを発見した。

悲劇的天才エヴァリスト・ガロア

1811年、エヴァリスト・ガロアはパリの南にあるブール・ラ・レーヌという小さな村に生まれた。当時は1789年フランス革命から22年後ということもあり、ガロア自身もしばしば政治紛争の中にあった。特に、学校に通い始めた12歳で目にした、共和主義に共鳴する生徒たちの反乱が王政主義者に鎮圧される光景は、ガロアの共和主義への思いを燃え上がらせるには十分であった。しかし、そのことがガロアの悲劇の始まりになる。

16歳のとき数学に出会ったガロアはすぐに夢中になり、17歳には論文を発表するまでになった。彼は数学の天才だったのだ。ただ、彼は短気で分別がなく、数学への情熱も強かったため教師たちの手に余るようになった。その上、論理の飛躍が散見された。天才にありがちかもしれないが、自分の中では論理的でも、他人から見ればナンセンスに見えてしまうのだろう。それゆえに、フランスの名門エコール・ポリテクニク(高等理工科学校)の受験の際には、論理の飛躍が指摘された。それに加え、口頭試問の態度が悪かったこともあり不合格になってしまった。ただ、めげずに一年後に再受験。しかし、やはり不合格。口頭試問中にそれを察し、才能が認められないことにいらだったのか、試験官に黒板消しを投げつけ、みごと命中させたのだ。そして、二度とその門をくぐることはなかった。

ただ、その後も数学の熱が冷めることはなかった。研究を続け、当時としては最大級の難問にのめりこみ、17歳にして科学学士院へ論文を提出するほどだった。そして、その論文が、審査にあたった数学者オーギュスタン・ルイ・コーシーの目に留まり、数学大賞に応募する価値があると判断され、整理して応募するように求められたのだ。ようやくガロアの天才が世間に認められる時が来たかと思われた。しかし、ここからガロアの悲劇が続く。

当時、ガロアのお父さんは村長を務めていた。しかし、共和主義に共鳴するガロアの父を良く思わない司祭たちによって、自殺に追い込られてしまったのだ。それがフランスの体制派による陰謀だと気付いたガロアは、共和主義への支持を一層激しく燃え上がらせることになる。

失意の中のガロアであったが、数学大賞のために論文を提出することは忘れなかった。しかし、悲劇は続く。なんと、論文を受け取った数学者が審査の数週間前に死亡してしまい、論文が審査委員会に渡されていなかったのだ。このことを受け、ガロアは『政治的に偏った科学学士院が彼の論文をわざとなくしたに違いない』と考えた。その確信は、それから一年後に提出した次の論文が、「あなたの議論は厳密性を審査できるほど明確でもなく、十分に展開されてもいない」と、突っぱねられたことでいっそう強まった。そしてついに、ガロアは共和主義のために闘う道へと傾倒していくことになった。

その後、共和主義運動にのめりこんだガロアは、運動の中で逮捕された。友人たちや家族と離れて一人ぼっちになったこと、数学上のアイディアをはねつけらたことが、獄中の彼の心を重く沈ませた。そして、彼は自殺未遂を図る。その直前、同じく共和主義を支持し、獄中にいた植物学者フランソワ・ラスパイユにこんな想いを吐露していた。

「ねえ、ぼくに欠けているものがわかる? あなただけに打ち明けるよ。ぼくにかけているものは、ぼくが愛することのできる、心から愛することのできる人間なんだ。ぼくは父を失った。そしてその代わりになる人はいなかった。わかってもらえるだろうか……」(p343)

自殺を思いとどまり、服役が終わったガロアは、ステファニーという女性との恋に落ちた。パリに住む立派な医者の娘だった。彼はついに”愛することのできる人間”を得たかに思われた。しかし、彼女には婚約相手デルバンヴィルがいたのだ。彼女の不貞に激怒した彼は、ガロアに決闘を申しこむ。ガロアは死を悟った。なぜなら、デルバンヴィルはフランス一の拳銃の使い手だったのからだ。

共和主義と恋愛に、その身をささげたガロア。ただ、最後まで数学への情熱を失ったことはなかった。差し迫る死を前に、彼が何よりも恐れたのは、学士院にはねつけられた研究がこのまま失われてしまうことだった。ガロアは夜を徹して必死にペンを走らせた、その仕事が世に認められることを願って。

ガロアが数学の研究成果を残した手紙の一部。他の手紙には、数式にまぎれて「Stephanie(ステファニー)」や「時間がない!」などの走り書きがあり、ガロアの恋情や煩悶が伺える。

決闘の日、ガロアは銃で腹を撃たれ、その翌日息を引き取った。

今日、ガロアの功績は『群論』という数学の分野として高く評価されている。さらに、数学だけでなく物理学などの分野でも不可欠なものになった。そして、300年の謎『フェルマーの最終定理』の証明でも、強力なツールとして用いられた。

時を経て、悲劇の天才がこのような形で報われたことに救われた思いがした。

世紀の講演

「ここで終わりにしたいと思います」

7年もの時間をかけ証明を完成させたワイルズが、黒板から聴衆の方を向き直り、締めの言葉を放った瞬間、200人もの数学者から祝福の喝さいがわき起こった。発表の舞台はニュートン研究所。彼の故郷ケンブリッジだった。講演を終えたワイルズは、相矛盾する二つの感情を抱いていた。

「すばらしい出来事だったには違いないのですが、私の気持ちは複雑でした。七年間というもの、これは私の一部であり、仕事としてはこれがすべてだったのです。私はこの問題に夢中で、この問題を独り占めしているとさえ感じていました。それなのに、私はそれを手放そうとしていた。まるで自分の一部を失うような気分でした」(p381)

一方、聴衆の中にいたケン・リベットはそんな感傷とは無縁だった。

「あれはまったくすごい体験でした。たいていの会議には、お決まりの講演がいくつかあるものです。すぐれた講演もあるし、特別な意味を持つ講演もある。しかし、三百五十年間も未解決だった問題を解決したという講演に出くわすなんて、人生に一度の体験ですよ。みんな顔を見合わせて言っていました。『なんということだ。われわれは歴史的瞬間に居合わせてしまったんだ』ってね」(p381)

その後、瞬く間にテレビの取材陣や科学記者がニュートン研究所に押しかけ、『世紀の数学者』に注目が集まった。『谷山=志村予想』を提唱した谷山の自殺から35年目のことだった。

しかし、その後、証明の欠陥が見つかった。1年もの時間を要したが、なんとか修正に成功。ついに『フェルマーの最終定理』は論文として出版され、正式に証明が認められたのだった。

『フェルマーの最終定理』が証明されたということは『谷山=志村予想』の正しさも認められたことになる。コメントを求められた志村は穏やかに微笑み、控えめに、しかし威厳をもってさらりとこう述べた。

「だから言ったでしょう」

天国にいる谷山の気持ちを代弁するとともに、長年信じ続けてきた谷山の才能が認められたことへの喜びを嚙みしめているように思えた。

こうして、300年間の謎に終止符が打たれた。それとともに、多くの数学者の、長きにわたるドラマも終わりを迎えたのだった。

最後に

この本を読んで、連綿と紡がれてきた歴史の中にいるのだと、あらためて実感した。身の周りに目を遣る。当たり前のようにある川も、形を変えながら、何年もの間存在し、人々の営みや天災の中を生き続けてきた。過去には、魚を捕ったり水浴びをしたりした人や、大雨で崩れた堤防を必死で修復した人などがいたのだろう。普段の生活で、それを強く意識することはない。ただ、その大きな流れの中を地続きで生きていることを無性に思ってしまう。

近所にある小さな川に何気なく小石を投げ入れた。チャポンと音を立てた後、小さな飛沫を上げた。そして、何もなかったかのように、水は流れていく。それ以上でもそれ以下でもない。何かを生み出したわけではないが、この世界の仕組みの中で生きていることを感じた。そして、そんな人がいつの時代にもいることを、この川は見てきたのだろう。

#読書の秋2021

#数学が好き

#フェルマーの最終定理

#ピエール・ド・フェルマー

#アンドリュー・ワイルズ

#谷山豊

#志村五郎

#エヴァリスト・ガロア

#本

#歴史

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?