『AI:ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』やがてそれは“わたしたち”に至る。

『極限脱出』『Zero Escape』シリーズを手掛けた打越鋼太郎率いるチームによる新たなアドベンチャーゲーム『AI:ソムニウム ファイル』は、人間の無意識や記憶が鮮明に反映される「夢」の世界に入り込むことで残忍な連続殺人事件の真相に迫る、『PSYCHO-PASS』と『インセプション』が合体したようなワクワクを感じさせるタイトルだった。

それから3年を経てついに発売された続編『ニルヴァーナ イニシアチブ』は、Z指定の前作からC指定に判定が下がったものの、プレイヤーをいい意味で欺く荒唐無稽ながらも理路騒然としたシナリオの完成度は前作に匹敵、あるいはそれを超える印象さえ抱いたほど。またしても睡眠時間をハーフにされてしまった本作、前回に続きネタバレに配慮しながら3つの階層に分けてご紹介したい。

【ネタバレ:無】では前作からの変更点やゲームとしての進化について

【浅】では作中の残酷表現などに触れ購入のための参考にしていただき

【深】ではより踏み込んで本作からプレイヤーへと仕掛けられた“罠”についての私見をお話できればと思う。

【ネタバレ:無】改善された快適なゲームパート

最初に【右側】が発見されたのは、今から6年前のことだった。

中心からまっぷたつに切り裂かれた死体……。

当時どれだけ捜索しても、もう片方が見つかることはなかった。

それから6年後、行方がわからなかった【左側】が発見される。

時空を越えて現れた半分の死体……。

それはまったく腐敗しておらず、

まるでついさっきまで生きていたかのようだった。

特殊捜査班ABISの新人捜査官であるみずきと龍木は

パートナーの眼球型AI――アイボゥやタマとともに

過去と現在、夢と現実を行き交いながら

この【ハーフボディ連続殺人事件】の真相を解き明かすべく捜査を始める。

物語は、前作クリア後の時間から始まる。生配信中のweb番組のスタジオに突如出現した、人間の右半身。警視庁の特殊捜査班「ABIS」に所属する捜査官の龍木は相棒の「タマ」と共に事件を追うが、真相は闇の中。そして6年後、成長してABISの捜査官となったみずきの前に、行方が分からなかったあの死体の左半身が見つかった。6年の時を超えて現れた真っ二つの死体。ハーフボディ=HB事件と呼ばれることになった狂気の事件を追うのが、本作のメインストーリーである。

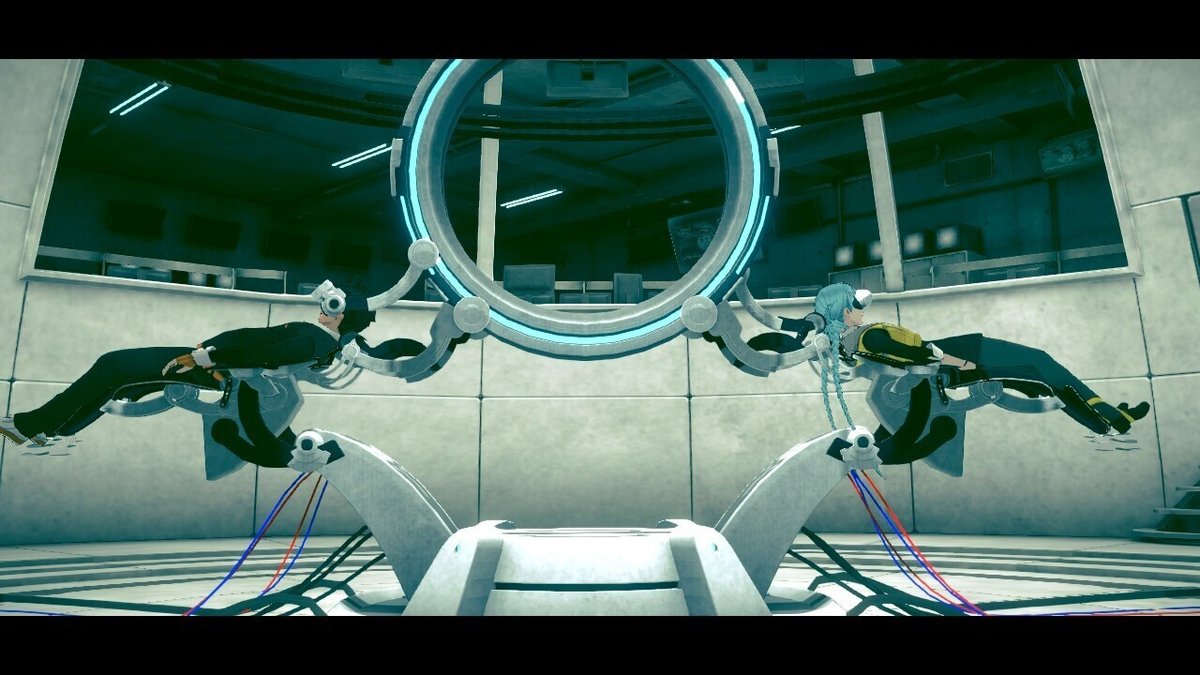

本作はダブル主人公を採用しており、一方のパートを龍木&タマ、もう一方を成長したみずき&アイボゥとして、不可解な事件を追っていく。ゲームは捜査パートとアクション要素のあるソムニウムパートを交互に進めていくのだが、捜査パートの基本は登場人物や周囲のオブジェクトを虱潰しに調べることで進むので、この辺りは前作同様に詰まることはないだろう。今作から、事件発生当時の現場をスキャンして再現した拡張現実内を捜索するパートが追加されたが、こちらも選択を誤ってのペナルティもないので、アイボゥやタマのリアクション目当てにあえて間違ってみるのも面白い。

一方のソムニウムパートは、対象者の夢に侵入し、当人が隠したい事実や埋もれていた記憶に触れることになる重要な要素。選択肢によってはストーリーの分岐も発生するため何度も挑戦することになるのだが、前作のそれは制限時間によるパズル的要素やステージそのものの複雑さも相まって、終盤になるほど難易度が極端に上昇する傾向があった。

本作ではその点が大きく改善されており、なんと難易度設定が追加されている。設定を「イージー」や「ストーリー」に変えることで行動選択時の消費時間が減少し、トライ&エラーを繰り返しやすくなるため、物語に集中したい方にとっては嬉しい追加になるだろう。筆者もイージーを試してみたところ、消費時間が少ないため6分間の制限時間をほとんど気にすることなくプレイでき、ネタ選択肢(明らかに正解ではないがアイボゥやタマがちゃんとボケてくれる)も併せて回収できるため、かなり心理的余裕を保ってクリアすることができた。ヒント機能も充実しているので前作よりかなり難しさが緩和されており、試行錯誤して摩訶不思議な夢の世界のギミックを解き明かす楽しさを薦めやすくなったのは大きなセールスポイントだ。

また、一度クリアしたソムニウムパートは制限時間を「無制限」にして再トライする機能が追加されたため、見逃した選択肢を後でゆっくり堪能することも可能だ。全ての選択肢にフルボイスでリアクションが用意されており、陰惨な殺人事件を題材にしつつも、重たくならない程度にギャグが散りばめられているのも本シリーズならでは。プレイングの快適さがかなり向上していて、シナリオを重点に読みたい人とゲームとして遊びたい人の双方の需要を巧く取り込んだ一作に仕上がっていると、個人的には太鼓判を押してしまいたい。

なお、前作のswitch版はデータロードの際の処理落ちなどが頻発していたが、今作のswitch版は(終盤の一部を除いて)それらが解消されているので、遊ぶハードを選ぶ際の参考になれば何よりだ。

【ネタバレ:浅】人を選ぶ要素について

前作だと「左目をくり抜かれた死体」「殺害の再現映像を何度も見せられる」などの要素があり、猟奇的事件を扱うだけあってこの辺りのレコメンドにとても気を遣った思い出がある。

本作は前述の通り、CERO判定はCとなっていて、確かに前作のような残忍な死の表現は目減りしたように思える。が、半身が横たわる(壁にめり込んでいる)死体というのも人によっては十分ショッキングだし、何より本作は前作以上に「サイコホラー」の要素を強めているところは見逃せない。思想団体「ナイカトロッズ」の幹部たちの不可解極まりない言動、時折発生する龍木のバグ、そして何度も見せられることになるサイケデリックな動画は、人によっては不快さや不安を掻き立てるものになっていて、視覚的なショックよりも精神に響く恐怖が全編に渡って展開される本作は、前述の自分の文章を裏切るほどに「薦めにくい」ものになっていることも確かである。

それだけに止まらず、本作には「監禁」「生体実験」の要素も含まれるため、肉体の痛みや苦痛を想起させる表現もある。総じて、他者の痛みに敏感すぎる人ほど、本作から受ける衝撃は大きくなるものと思われる。前作とはまた異なる恐怖と衝撃を持つタイトルであるため、少しでも不安や心理の揺らぎに襲われたらゲームから離れることもオススメしたい。

【注意】

ここから、より深く物語の内容に触れていきます。

未プレイの方の閲覧は推奨いたしません。

【注意】

【ネタバレ:深】その目が見据える“わたしたち”とは

6年の時を経て出現する半身の死体。登場人物たちが抱える秘密。思想団体ナイカトロッズによる「解脱」への誘い。やがては人類滅亡へと誘う陰謀と戦うことになる壮大な事件が展開されるが、今作もまた「愛」にまつわる物語であったことは記しておきたい。

他者のドナーとしてだけの生存を許され、偽りの母親(時雨)の愛を乞いながら生きるしかなかった染月閏は、わが子(迅)を愛する親子の狂気によって絡めとられた、哀しい被害者でもあった。選ばなかった選択肢への後悔を抱え凶行に走ってしまった亜麻芽もまた、父と弟を想っての決断だった。ルート分岐というアドベンチャーゲームの特性、すなわちパラレルワールド(多次元宇宙)による「ありえたはずの世界」をプレイヤーに幻視させつつ、結果として救われなかったもの、取返しのつかないもの(オールマイティの彼は孤独に死んでいくのだろうか……)をしっかりと描写するなど、朗らかなダンスで終幕を飾ったわりにはとても仄暗い結末が待ち受けていた。

ただ、それ以上に強く印象に残ったのは、打越鋼太郎というクリエイターが繰り返し描き続けてきたメタ構造、「これはゲームである」ということの自己言及の、さらなる深化である。

神の視点で全てを見通し、キャラクターを操作する(運命を握る、と言ってもいい)権限を持つプレイヤーにとって、本作はこの世に数えきれないほど存在するビデオゲームの中の一つでしかない。ところが、その登場人物にとってはゲーム(プログラム)の世界こそが現実であり、唯一無二であることもまた事実である。では、その世界を「虚構」であるとし、その外側へのアクセスを試みる者が現れた時、その視線はプレイヤーのそれと交差するのだろうか。

いわゆる「第四の壁」を超えた発言をするキャラクター、メタ構造を逆手に取ったギミックを持つゲームも、私が無知なだけですでに多く存在しているだろう。その上で聞いてほしいのだけれど、本作が衝撃的なのは「プレイヤーがゲーム世界を壊すことを促すゲームである」という、ゲームならではのギミックに満ちた隠しシナリオのことなのだ。

作中にて何度も繰り返される「シミュレーション仮説」、いわゆる“今いる現実”が何者かにプログラムされた箱庭なのではないかと疑う思想は、キャラクターから(彼らから見たら“外側”である)私たちが生きる現実へのアプローチに他ならない。しかし、現世からの解脱を目的とするニルヴァーナ構想の手段として作中に用いられる、未知のウイルスによるテロを画策するテアラァの行動は、いささかリアリティを欠いてみえるし(あんなロケットをどうやって用意した?その資金源は?)、結果として失敗に終わってしまう。惚れた弱みとはいえ(?)、亜麻芽に背中を見せてあっさり殺されてしまうのも拍子抜けに思えてならない。

(さらに言うのであれば、ABISのデータバンクに障害が起き、アイボゥやタマが6年前の出来事に関しての記憶のバックアップが取れなかった、という偶然がなければ、もっと早期に解決できていた気もする)

さて、そんなテアラァ計画よりもさらに成功率の高い解脱への手段を考案していたのが、時雨女史なのである。しかも、「神(プレイヤー)に世界を壊してもらう」という大胆極まりない手法によって、だ。

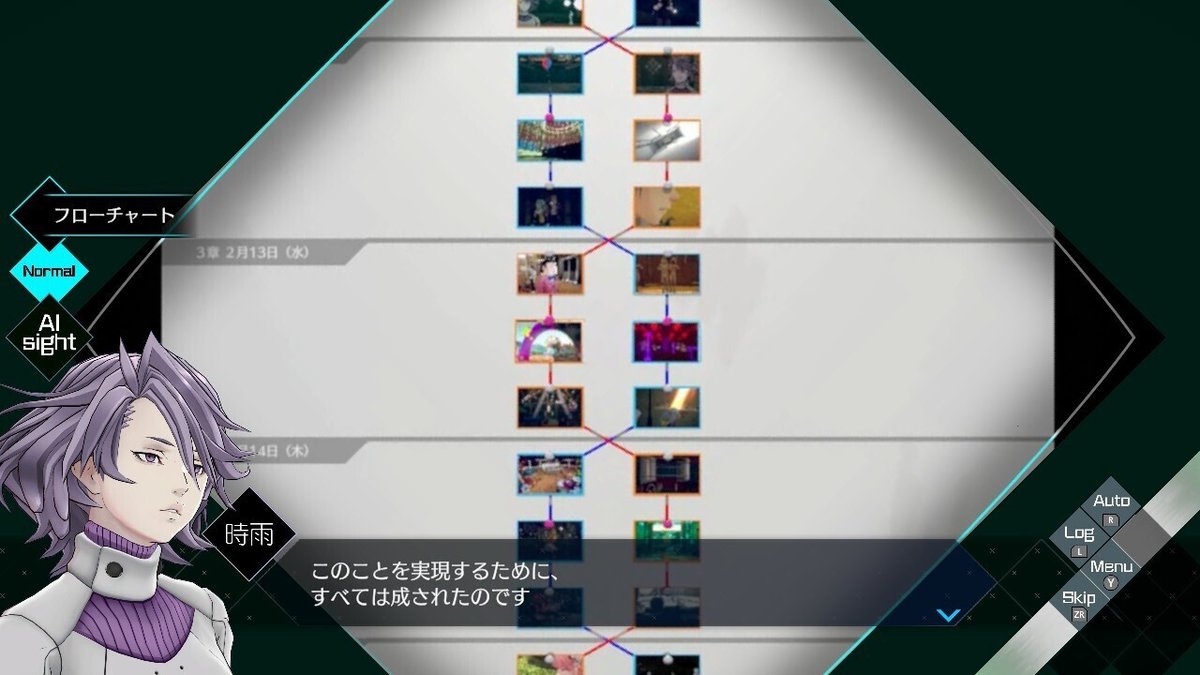

前作でも用いられた「本来なら知りえるはずのない情報や経験を知覚する」は、ルート分岐というゲームのお約束を多次元解釈という名目で登場人物たちが体験することによって表現されていた。そんな前作を第一段階とするのなら、第二段階となる本作は「キャラクターを稼働させる存在(フレイヤー)を観測する」という工程に移行しているのではないだろうか。ゲーム世界という虚構の世界に介入し、時系列や因果律さえ思いのままにできる存在。すなわち我々「プレイヤー」のことを、彼女は見据えていたのだ。

つくづく、用意周到な女性である。時雨はあえて最後まで解き明かされない謎と「ニルナンバー」を残し、龍木の存在を介して“わたしたち”にそれを認知させた。“わたしたち”は当然、まだ解放されていないルートに思い当たり、「ゲームを攻略するために」ナンバーを入力する。ところが、それこそが彼女の計画だったのだ。

龍木が「その時系列では知るはずがなかった」ニルナンバーを「フレイヤー(プレイヤー=“わたしたち”)を介して」発話したことで、彼女は自分の計画の成功と、外界とフレイヤー(“わたしたち”)の存在の確信に至る。ダリア・ボートもオールマイティも、全てはゲームを先に進めたいという“わたしたち”の欲求を満たすために配置された、計画成立のための罠だった、ということなのだろう。

思い返せば、『極限脱出 9時間9人9の扉』における「形態形成場仮説」も、人類全体の共通の意識としての集合知にアクセスするための実験であり、その仮説はプレイヤーの介入という行為によって証明された。極限脱出シリーズとの関連性は定かではないが、例えば「形態形成場仮説」が意思を持つ高次元の存在であると何者かが仮定したとして、それを「フレイヤー」と名付けその存在の証明と観測を考えたのがナイカトロッズである、と考えると筋が通る。その思想がシミュレーション仮説、ひいては解脱のためのニルヴァーナ構想に発展したとすれば、彼女たちははじめから“わたしたち”が世界にバグを引き起こすことに期待して、全てを取り計らったということになる。

敢えて大げさに言うのなら、我々プレイヤーは『AI:ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』という実験によって観測され、ゲーム世界に生きる人々にとって初めて知覚された「神様」になってしまったのかもしれない。NAIXの教典に書かれていた「目」が何を見据えていたのか、教典がギミックとして登場するソムニウムが水の中を泳ぎ回る「水槽」とも呼べる形をとっていたのは何故か。全ての答えは、“わたしたち”に近づきたいとする者の意思だったと思うのは、早計だろうか。

【ショートムービー】

— スパイク・チュンソフト (@spikechunsoft) June 24, 2022

ABIS#AIソムニウムファイル#AITSF #Shortshttps://t.co/ylTeCF33ca

【公式サイト】https://t.co/asFqpqMQPs pic.twitter.com/WVI0iaBZti

この記事が参加している募集

いただいたサポートは全てエンタメ投資に使わせていただいております。