【つながる旅行記#281】絶滅していった動物たちと静岡ゾーン【東海大学自然史博物館】

前回は中生代からの個性あふれる動物たちをたくさん見ることが出来た。

そして次の展示も相変わらず個性の塊である。

こちらはサーベルタイガー(スミロドン)の頭骨。

なんかもうどうしちゃったのというくらい巨大な犬歯を発達させてしまったサーベルタイガーだが、これでゾウのような厚い皮膚の動物を襲っていたらしい。

この牙を最大限に活かすため、アゴはガッツリ開くことが出来る構造になっているとか。

そしてこちらはケナガマンモス。

なにやら普通ではないポーズでの展示になっているが、これはツンドラの原野で弱ったマンモスが倒れ込む様子を再現しているらしい。

こういうことを骨格標本でやるのは面白い発想だ。

しかし凄い牙である。

この牙を作るためにどれだけの栄養が必要なのか……!(謎視点)

そしてこっちもデカい!!

こちらはオオツノジカ。

角は横幅2.5mとあまりにもデカすぎるが、そもそも体格も凄い。

なにせ肩までの高さですら2mもあるのだ。

……デカい。

そしてこんな巨大すぎる角を支えなければならないので、首の骨もガッツリ太くなっている。

これまたどんだけこのために栄養が必要なんだよと思わなくもないが、メスにモテたり敵と戦ったりするにはデカくなくてはならなかったようだ。

シカも大変である。

お次はステラーカイギュウ。

カイギュウの仲間であるジュゴンなどと比べ、ひときわ体が大きなステラーカイギュウだが、今まで見てきたサーベルタイガーやオオツノジカと違ってほんの250年前くらいまで彼らは生きていた。

しかし人間への警戒心はゼロだった彼らは、1741年に発見されてから27年後の1768年にはもう、乱獲により絶滅する。

過酷な場所に都合よく存在した、美味しい肉と皮(素材)と脂肪(燃料)である彼らは、こうなってしまう運命だったのだろうか……。

しかしこうして見ると、凄い太さの骨である。

なんだかマンモスやシカなどとは比較にならんレベルの骨だが、やはりこのレベルの巨体を支えるにはこれくらいの骨が必要なのだろうか?

(海は浮力があるから必要ないような気もするが……)

それでいて、よく見ると指の骨は退化して完全に消滅しているのがわかる。

ジュゴンやマナティー、そしてクジラなども指の骨は残っているので、ステラーカイギュウにとって指の骨は本気で必要なかったのだろう。

そして静岡ゾーンへ。

なんだか壮大な生物の歴史を味わった後に一気に現実に戻ってきた感がある。

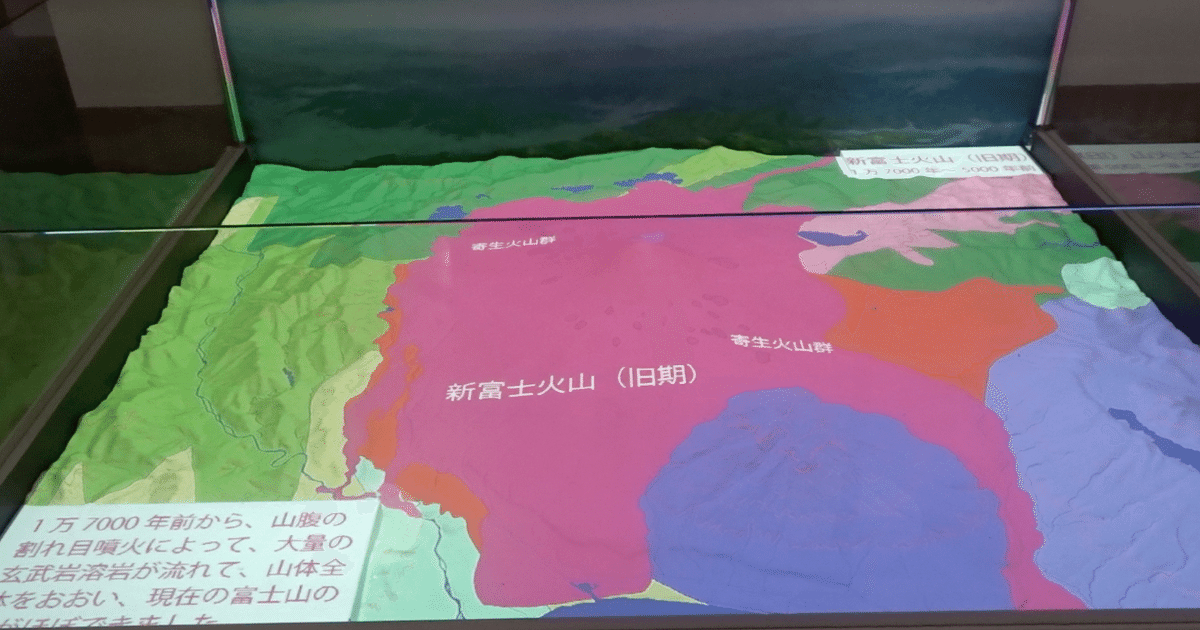

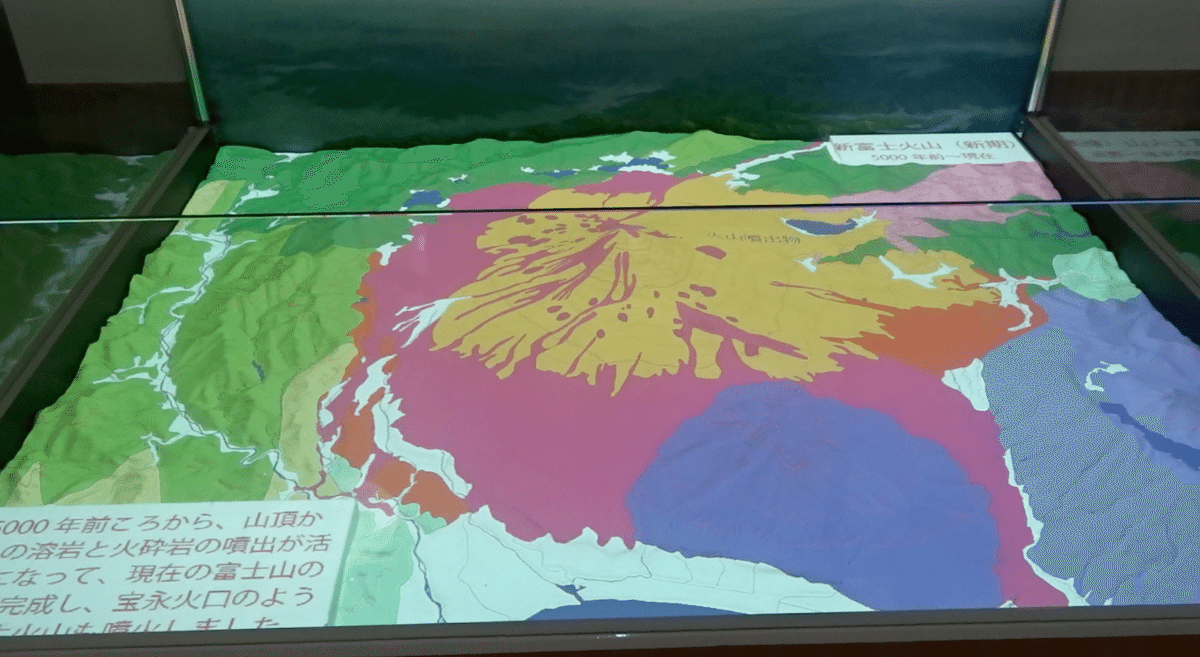

静岡なので富士山の解説なんかもある。

富士山はいくつかの火山が重なっている複合火山なのだ。

!?

これはまさか……!

プロジェクションマッピングってやつ!?

いやはや、時代は進んでいるんだなぁ……!!

(※2017年当時も別に珍しくはない)

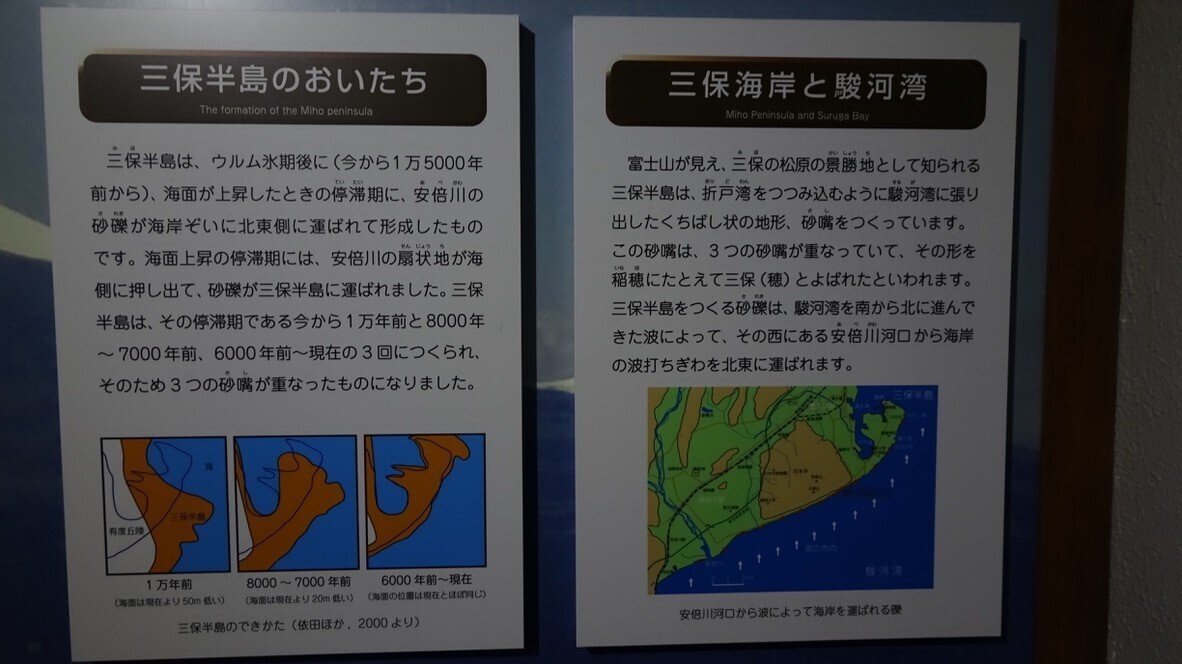

現在いる三保半島の成り立ちについても解説されていた。

「三保」というのは、3つの砂嘴が重なってできたことと、それを稲穂にたとえたことから「三穂」と呼ばれ、それが転じて「三保」になったらしい。

(……転じなくてよくない?)

なお、#277で通った神の道の先にあるのは、御穂神社である。

いろんな「みほ」が三保半島にはあるのだ。

想像以上に多様な歯ゾーンや腕ゾーン。

というわけで、東海大学自然史博物館でした。

いやもう大満足である。

実はここに来るにあたり、「三保半島の先端行くのかぁ…」とほんのちょっと思ったりもしたのだが、やっぱり行ってみるものだ。

……しかし急がねば。

見るべき場所はまだもう一つあるのだから。

そんなわけで、すぐそこの東海大学海洋科学博物館へと向かおう。

さらなる知識を求めて、次回へ続く!!

サポートには感謝のコメントをお返しします!