冷徹な血のメアリ(前編)

戦って、戦って、行き着く果てにはきっと、私が生きている意味や存在価値に値する ”何か” が得られるのだと思っていた。渦巻く戦火の中、今この手に残っているものは、「犠牲」、「傷」それだけだった。

【本日のお客様 竹川みなみ様 33歳 化粧品メーカー企画マネージャー】

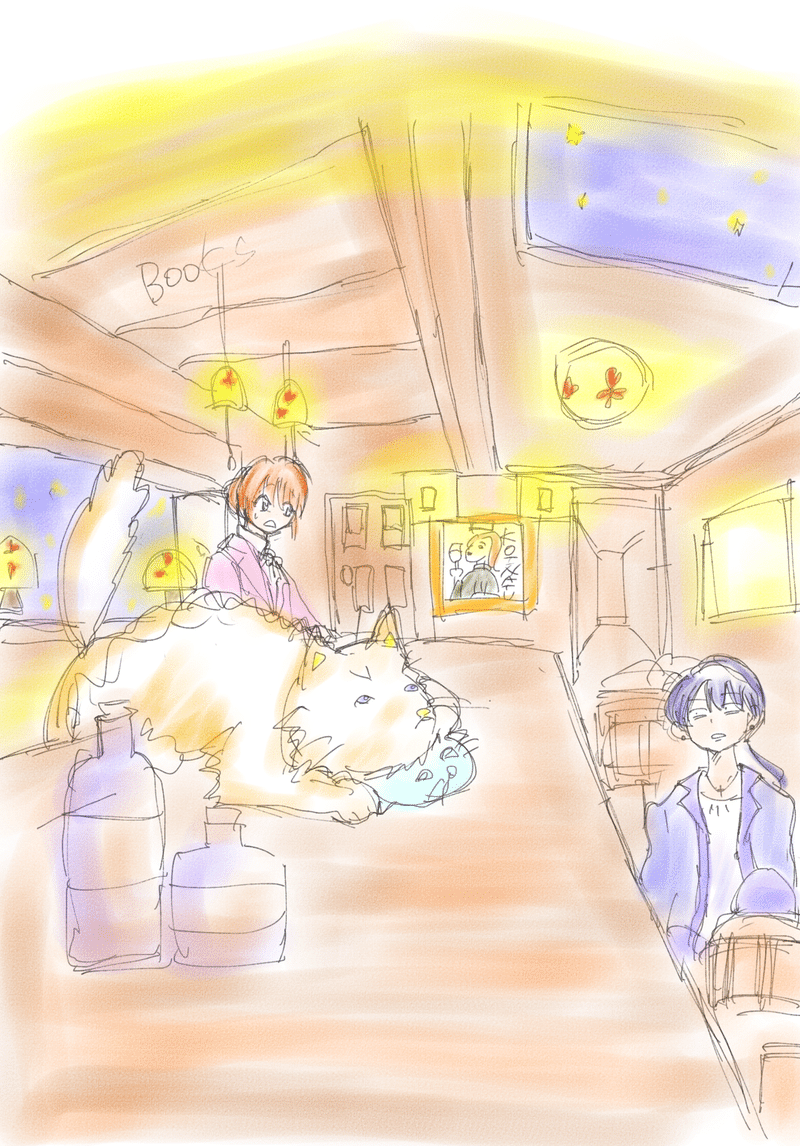

同期の菅原由依に誘われて、新宿にあるアイリッシュパブへ来てしまった。

クリスマス仕様のメルヘンチックな内装は人々の気持ちを高揚させ、酒を進めさせる。私たちは背の高いカウンターチェアーによじ登るとぶらんと足を垂らし、ギネスビールを注文した。

由依「てかみなみと一緒に飲むの初めてじゃない?嬉しいわ〜」

由依は柔らかく微笑むが、その瞳の奥に灯る淀んだ光を私は見逃さない。由依はまだ酔ってもいないのに、口元をだらしなくニヤつかせている。

物心ついた時から、この世で生きていくことは大変なことなのだと理解していた。隙があればつけ込まれ、武器がなければ勝ち抜けない。

会社に入ってからは、毎日囲碁をしている気分だった。女だらけのこの戦場で、いかに石を動かして、いかに自分の陣地を増やして、いかに敵の石を排除していくか、日々頭を回転させていた。きっとどんな職業も一緒だ。碁盤上に広がる人間関係の中、いかに生き残れるか、皆そればかり考えるのだろう。

由依「安藤くんのことは残念だったね」

そのフレーズを聞いて私は思わず固まった。ビールジョッキがカウンターに雑に置かれ、私は我に返る。由依はジョッキを傾けると私のジョッキに当てて小さく音を鳴らし、三日月型の目で私の顔を覗き込む。

由依「珍しかったよねえ、みなみが後輩を可愛がるなんて。しかもあの内股の安藤くんを…」

由依は突然吹き出すと、胃に流し込むようにビールを飲んでいく。

みなみ「部長が面倒見ろって言うから仕方なくね」

由依「皆驚いてたよ?安藤くんのおかげでみなみが丸くなったって。冷徹の女王にオカマを献上したら国に平和が訪れた、みたいな。ウケる」

みなみ「…オカマって言葉、この辺で使わない方がいいよ。差別用語だから気をつけな」

由依「あ、怒ってる?」

まだ一口も飲んでいないのに、もう帰りたくなった。

なんで由依の誘いに乗ってここへ来てしまったのだろう。

それこそ由依は要注意人物だ。彼女と会話をするだけで囲碁をしている気分になるのだから、当然お酒を飲んで腹を割ることはない。ましてや、彼女が私を誘った目的は安藤のことを聞き出したいがためなのだ。それをわかっていてノコノコとここへ来てしまった自分に嫌気がさす。

由依「ごめんね、安藤くん切られちゃって寂しいよね…」

由依はお得意のチワワのような潤んだ瞳を私に向ける。体を小さくしぼませ、耳を折り畳み、口元をキュッとつぐむ。

男だったらその可愛らしさに簡単にやられていただろう。しかし私は思わず殴りたくなった。心の黒いものを浄化させるため私は小さく深呼吸をする。

由依「でも安藤くんのどこがそんなに気に入ったの?特に仕事できたわけでもないし、なよいし、契約社員だし」

みなみ「仕事、すごくできたよ。あと…」

安藤の顔が脳裏を横切った。すると、脳の片隅に置かれている囲碁盤からスッと石たちが消えてゆく。

由依「まあ切られたのは安藤くんだけじゃないけどねえ。販売の方はごっそりクビになったみたいだよ。まあ世の中こんな不景気だしねえ」

顔を見なくても声だけでわかる。由依は人の不幸を酒の肴にしているのだ。居心地の悪さがいよいよピークに達した私は思わず席を立った。

みなみ「ごめん、帰るわ」

私がカバンから財布を取り出しお金をカウンターに置くと、由依は、これも予想範囲内とでもいうかのように穏やかな口調で言い放つ。

由依「やっと育った唯一の後輩だったのにねえ。たくさん味方を育てておかないと、いつの間にか敵に囲まれちゃうよ。契約社員だし、いついなくなるかわからない安藤くんに時間かけ過ぎ。契約社員は使える人だけ補充して、使えなくなったら放置すればいいのにさ。みなみの落ち度だね。」

相手にしちゃいけないと思っているのに、やっぱり悔しくて理性よりも先に喉の奥から言葉が飛び出した。

みなみ「鼻紙ティッシュじゃない」

由依「は?」

みなみ「人間は鼻紙ティッシュみたいに使い捨てするもんじゃない」

由依は少し驚いたように右の口角だけを上げて笑っている。

由依「随分と方針変えたんだね。利用できる碁石はたくさん用意しておかないとって昔言ってたのはみなみだったよね?ウケる。今のみなみは、なんていうか、愚かだわ」

由依は嘲笑いながら胃に溜めていた攻撃呪文をスラスラと吐き出してくる。

由依「結局あんた、安藤くんに何もできなかったじゃん」

そのセリフは私の心に思いっきりアッパーを喰らわせた。打撃を喰らって朦朧とする私の脳裏に、安藤が段ボールを抱えて会社を去ってゆくときの記憶が蘇る。ゴングが「カーン!」と打ち鳴らされると、私は体勢を整えて突き刺すように由依の目を睨む。

みなみ「向上することを諦めた時点で、人は他人の落ち度に喜びを探し出す。番犬になろうとしないチワワはそのままそこで腐っていろ」

由依は驚いて何かを言い返そうとするが、胃の中で用意していた言葉がなくなったのか魚のようにパクパクと口を閉じたり開いたりしていた。

私は早足でアイリッシュパブを後にすると、どこに向かっているかもわからないままヒールを鳴らし、夜の繁華街を歩き続けた。

心が嵐のように荒れ狂い、口から漏れる白い吐息は怒りに震えている。

安藤を思い出すと本当に苦しい。

とても可愛がっていた後輩が切られるというのに、私は何もできなかった。こんなに戦ってきたのに、誰1人として守ることができない。

そうか、私はずっと思い違いをしていたんだ。私も会社にとって1つの碁石でしかない。心を削って、全てを犠牲にしてきたのに、気づくと私には何も残っていない…そう初めて思い知った。

月夜の下で輝く繁華街。いろんな思いを酒で流そうとする人々の中を、ひたすら駆け抜ける。

ヒールが数ミリ削れてきた頃、私はふと足を止めた。

飲み屋街の喧騒の中に、かすかに聞き慣れた声が混ざっている。私は息を整え耳を澄ませて、声のする方へゆっくり歩いていく…。

声の先には小さな看板を抱えた安藤がいた。ピンクのワンピースを身にまとい、茶色の長髪のカツラをつけ、華奢な体を縮こませている。私はその場で立ち止まり、動けなくなった。

安藤はこちらを見ると、まんまるの目を思いきり見開いて、持っていた看板を落とし私の真似をするように固まった。

静止画の中、冷たい風だけが変わらず私たちの髪を揺らし続ける。

そんな沈黙を始めに破ったのは私の方だった。

みなみ「安藤…。あ、安藤だよね…?」

安藤はゆっくりとスカートの両端を持ち上げると、突如反転して内股で走り出す。

みなみ「あ!待って!安藤!」

私は慌てて安藤の背中を追いかける。安藤は看板や道ゆく人にぶつかりながら必死で逃げていたが、そのうち何もないところで勝手に転んで、車に轢かれたカエルのようにべしゃんと地面の上で平らになった。

私は息を切らしながら安藤のそばでしゃがみ、そっと触れようと手を伸ばすと、安藤は思い切り私の手を跳ね除けた。

安藤「触らないでください!」

みなみ「安藤…どうして…」

安藤「触らないで!セクハラ!」

安藤はそう叫ぶだけで起きあがろうとはしなかった。

肩を震わせながら鼻をすすっている。

みなみ「風邪ひいちゃうから、ほら、起きて」

安藤「優しい言葉をかければ、僕みたいなバカはすぐ信じると思ってたんですか?!」

一体なんのことか分からなくて私は困惑する。

みなみ「安藤、ちょっと話そう。立てる?」

安藤「知ってるんです!僕が契約終了になった本当の理由」

みなみ「え…?」

安藤は、上半身をおこすとこちらをキッと睨みつける。涙や鼻水で化粧がどろどろに溶けて滴っている。

安藤「契約社員の定めなんですけどね。正社員のミスをなすりつけられるのは。みなみさんはそうやって今まで後輩に罪をなすりつけてのし上がってきたんですよね?!」

みなみ「それは…」

その時、ヒールが突然「ミシ」と嫌な音をたてて崩れるように折れた。私の目の前には夜空が広がり、そのまま後頭部に強い衝撃を受けた…。

みなみ「痛…」

起き上がれないまましばらくうずくまっていたが、痛みが徐々にひいてくると私はゆっくりと地面に手をついた。

すぐ異変に気がついた。地面が赤い色のカーペットだ。

俊敏に上半身を起こすと、目の前には木製のバーチェアがそびえたっていた。

慌ててあたりを見回すと、私は、見た事のないアンティークな美しい小物に囲まれていた。

記憶を辿ってもなぜ自分がここにいるのかがわからない。「落ち着け、落ち着け」と自分に言い聞かせると大きく深呼吸をしてから、挫いた左足の痛みを我慢して立ち上がろうとした…すると....

カウンター越しに一人の女性と大きな白い猫が心配そうにこちらを覗いている姿が目に飛び込んできた。

鯉夏「大丈夫かい?みなみさん」

私の視線は熊サイズの白い猫に釘付けになった。常に整備されている完璧な思考回路がショートする。「冷徹の女王」と呼ばれている私も、いよいよ冷静でいられない…。

(後半は来週更新です!毎週月曜は飲みませう^^)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?