ラノベの公募で受賞したら、アイドル(Vtuber)のプロデュースを任されれてしまった件。

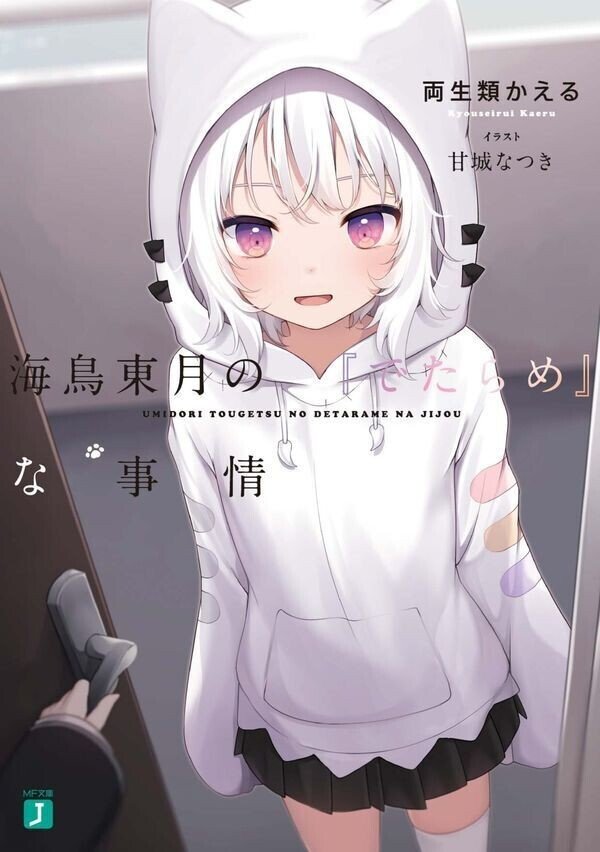

自分のTwitterに置いては、情報の収集という側面もあり色んな作品の紹介、宣伝がタイムライン時用に入ってくる。そんな中、目に触れたのが『海鳥東月の『でたらめ』な事情』(著者:両生類かえる イラスト:甘城なつき)である。

表紙に描かれているキャラクターは何処かで見た感じだが、ライトノベルであればイラストレーターが同じ事はよくあるので、まずは気にする必要性はない。

ただ、そんなラノベの表紙というと割と定型的なフォーマットで描かれていることが多いが、この作品は表紙から外してきていると感じた。

それはタイトルロゴにも違和感があるし、配置も変と感じる。そして、主人公と思われる目線と読者の目線がキャラクターとタイトルに合うようになっている。それだけにこの一枚のイラストだけで色んな予感をさせてくれる。

それだけにラノベの公募作、いわば新人の作品を広く売りたいという強いプッシュさを感じていた。ただ、それはイラストを見た際の印象。

しかし、このキャラクターをLive2Dで動かしたPVを見て、これが肯定なのか否定なのか、分からない感情が巡ってしまった。

先ほども何処かで見た事のあるキャラクターと語っていたが、Live2Dで動かしたことで、この「でたらめちゃん」はあるキャラと否応なしに関係性が生まれてしまったのだ。

そう、「がうる・ぐら(Gawr Gura)」である

このキャラクターというか人物に関して、ご存じもない方に説明をしておくと英語圏を中心に活動するバーチャルYouTuberである。更にいえば、1ヶ月ほどでYouTubeチャンネル登録者数が100万人を突破する記録も持っているほど、広く知られた存在である。

そして、このキャラクターをデザインしたのは甘城なつき氏と、『海鳥東月の『でたらめ』な事情』のイラストレーターと同じ人物。それだけに絵柄が似ているのは当然ではあるが、ライトノベルでありながら、発売と同時にLive2Dで宣伝PVというのは「がうる・ぐら」人気に便乗したとも言えるのではないか?

ここに関しては出版社とVtuber事務所、そして、イラストレーター間でどのような協定が結ばれているかは分からない。ただ、現状では単にイラストレーターが同じだったという話にはなってくるだろうが。

さて、この『海鳥東月の『でたらめ』な事情』は公募から出てきた新人の作品。ただ、それがPRの為とはいえ、「がうる・ぐら」と同レベルでの話題性を加味されてしまった。

それは現在、チャンネル登録者数が300万人突破した存在の“異父姉妹”という関係性を。片一方は名前、実績も知られていない、新人の作品であるが。

更に言えば、「でたらめちゃん」の声は水瀬いのり氏と、人気、実力のある女性声優でもある。宣伝のためとはいえ、新人の作品に端から見れば破格とも思える、この対応は一体なんなのであろう?

今回はこの話題から、ライトノベルとバーチャルYouTuberことVTuberに付いて語っていきたい。ただ、既に方向性に関しては今回のタイトル、『ラノベの公募で受賞したら、アイドル(Vtuber)のプロデュースを任されれてしまった件』で示したモノとなってくる。

■破格の対応?いや、低コストか?

破格とも思える宣伝とは語ったが、最近のこのケースの線ではでは珍しくはない。『VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた』、『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』でもVtuberのような動画配信で宣伝されている。

ほんの少し前まではライトノベルの宣伝方法は人気声優さんが声を当てる形式だった。それが『探偵はもう、死んでいる。』の時もそうであったが、そこから更に実在のVtuberによる宣伝動画をしたのが、この作品だった。今の流れへの転換ポイントは、ここだったのかも知れない。

さて、宣伝具合に関して『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』ことロシデレは3Dモデルでモーションキャプチャーも活用された内容。動画時間も30分と長丁場。

この費用というのは私の過去の記事でも話題にしたが、モーションキャプチャーのスタジオレンタルだけでも1時間数万円。3Dモデルも含めても、その費用は100万以上になるのではだろうか。

ただ、大手出版社では宣伝費もそれなりにみているだけに、100万程度では予算内、むしろ安いと見るかもしれない。それに従来の新聞、テレビに広告を出すことに比べれば、ネットを活用した宣伝活動の方が安上がりといえるかも知れない。

そうYouTubeは個人、企業限らず無料で活用出来る。この場合、必要となるのはコンテンツだけである。

3Dモデルを動かす最新技術、人気声優などの対応は新人から見れば、破格かもしれない。でも、そのコストは大手出版社の従来の宣伝費から考えれば、低コストで、効率はいいのだろう。それはVtuberスタイルの宣伝はここ一年で目立っているのだから。それは効果も含めて証明されているからこそ、次々と続く結果となっている。赤字かつ効果がなければ、こういった宣伝方法は続かないはず。

■作家へのプレッシャー

さて、宣伝コストが如何に安上がりであろうと、なかろうと、話題性は新人作家にとってはプレッシャーではないだろうか?

もっとも、声優の出演コストに関しては昔から低いとは言われている。コストが低かろうが、それでも人気声優による宣伝は仮に作家がファンであれば、なおのこと重圧とならないだろうか。

それは自身の名前もまだ知られていない存在とはいえ、それを補完するように圧倒的な別コンテンツの力を借りているのだから。そして、それがLive2D、または3Dモデル、そして人気声優ともなれば、アニメ化同等と感じてもおかしくはない。デビューからアニメ化と考えればトンデモない事だ。

(しかし、そういう流れの作品も実際にはあるのだが)

さて昨今では、作家が作品に対する説明だけでなく、心情もSNSから読み取ることができる。それを覗き見し、分析するというのはいささか趣味は悪いかもしれないが、それでもこれらを読み解く材料としては取り上げていきたい。

前から薄々分かってはいたけど、このラノ読んで確信した。

— 燦々SUN (@SUN91651696) November 27, 2021

やっぱり、ロシデレって普段からラノベ読み慣れてる人ほど評価下がるんだなって。

まあ、基本王道ラブコメですからね~コアなラノベオタクには物足りなく感じるんでしょうね……って語れるほど、私自身あまりラノベ読んでないんですけど(汗)

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』の作者は『このライトノベルがすごい!2022』のランキング結果からこのように語っている。確かにこの作品は宣伝もさることながら、部数に関しても異例のスピードで10万部を突破している。

ただ、これは私自身も何度かこの作品を扱っている中で、部数に見合った流れが見えてないことに、いささか疑問があった。まず、KADOKAWAのトップである井上伸一郎からも賞賛のコメントを貰っているのに、それに続く声はあまり聞こえてこない。当然、読者からの賞賛、応援の声は聞こえてくる。しかし、同業者、編集などに携わる専門家から声は聞こえてこなかったからだ。

それは先日語った『ケモ夫人』という個人の漫画であっても、名前の知れた漫画家もファンアートを書いてまで応援する様なムーブメントは、この作品にはなかったのだ。

こうなってくると『ケモ夫人』こそが、本当の異例ではある。

また、先の作者が語る通り『このライトノベルがすごい!2022』からも感じる部分があった。確かに上位には入り込んでいるが、異例といえるような結果にはなっていない。

破格の話題性ということから、作家へのプレッシャーは人によっては想像の出来ないモノとなるだろう。しかし、先にも語ったように宣伝が予算内の話であれば、出版社の期待度は今回の「このラノ」の結果であっても、十二分ではなかったのだろうか。

こういった、ラノベの新人公募が即メディア展開としてネタ、話題にされている傾向は昨今目立つ。『探偵はもう、死んでいる。』のアニメ化にしても、その制作期間等を考慮すれば、1巻発売時点でアニメ化が決まっていたのかも知れない。

私からすれば、ラノベはメディア展開をすることで話題性、収益性を確保するコンテンツと思っている。だからこそ、この宣伝戦略は間違ってないと思う。大体、『鬼滅の刃』を見ても、本を売ることよりも他で得られる収益の方が圧倒的である。

ただ、文学的なラノベとして門を叩いて作家になろうとした人には、この流れは弊害とならないのか。何しろ、文学ではなく、売れるキャラクターを作っていることになるからだ。

それが今回のタイトルにもした『ラノベの公募で受賞したら、アイドル(Vtuber)のプロデュースを任されれてしまった件』と言えるのではないだろうか。

だからこそ、作家としてはラノベキャラクターのプロデュース業よりも、作家性を評価してくれる場所へと戻るのではないだろうか。

小説家になろう、あったかいなぁ……超久しぶりに顔出した私に、みんなすごく優しいんだ……ちょっと感動で涙が出そうになりましたよ。地元の温かさってこういうのを言うのかなぁ。

— 燦々SUN (@SUN91651696) December 1, 2021

やっぱりなろうは最高だな。これからもちょいちょい顔出そう。

少なからず、この作家からそういったモノが読み取れる。

また、『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』の原型はネット発ではあるが、書籍に関してはスカウトに近いモノがある。これは芸能人と同じでタレント(才能)性での評価ではなく、素材としてのスカウトといえるのではないだろうか。

ただ、こういった話は『小説家になろう』という小説投稿サイトに限った話でもない。

YouTuberにとってもテレビに出るステータスよりも、テレビ収録に対する拘束時間をYouTubeに割いた方が得策であると言われている。それはYouTubeにおける収益性が確保されている話もあるが、テレビで獲得できるファンというのは層が違うだけにシェアが大きくても結果は少ないと聞く。

例えとしては少し逸れたかも知れないが、従来のメディアと現行のメディアとの考え方の違いでは似ている部分があると感じる。

■VTuberの物語性 ~みんなとの共有体験

では、逆にVtuberへと話を移していこう。Vtuberのキャラクターデザインを行うイラストレーターは案外、ライトノベルも担当されいることが多い。

これは単にクリエイターの知名度に依存した話かと思っていたが、最近ではそれだけない気もしてきた。それがホロライブ6期生いや秘密結社holoXである。

その中には先の『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のイラストレーターも新たなVtuberのキャラクターデザインをしている。そして、ラノベ的には有名な『この素晴らしい世界に祝福を!』の三嶋くろね氏もいる。

最近のラノベは海外でも人気がある。それは翻訳された本でも売られているが、アニメの方でも人気になっていると聞く。そんなイラストレーターが担当していれば、海外人気も得ることが出来よう。

それが「がうる・ぐら」を始めとする、ホロライブEnglishでもそうであったりするのだが。

それらを考えれば、ラノベとVtuberの関係性は自然とWIN-WINとなる。「でたらめちゃん」と「がうる・ぐら」の“異父姉妹”のようなことは、双方の業界で行っているだけに兎角問題視すべきではないのだろう。

秘密結社holoXから少し本題に触れず話は逸れてしまったが、今までホロライブにおけるタレントの区切りは○期生であったが、今回は6期生ではなく「秘密結社holoX」となっている。それは公式HPでもそうなっている。

この事で他の○期生と違い、各Vtuberの関係に明確な物語性が生まれている気がする。今回、デビューを知らせる際の画像が今までの集合写真のようなモノと違い、一枚絵のような構図からも見て取ることができる。

【🎉🎉 速報 🎉🎉】

— ホロライブプロダクション【公式】 (@hololivetv) November 26, 2021

/#ホロライブ から「ホロライブ6期生」

《秘密結社holoX》のデビューが決定‼✨

\

🔽詳細はこちら🔽https://t.co/4J1lVD7gQx#holoX #ホロライブ pic.twitter.com/OF5MPvA5Z4

これは「がうる・ぐら」も同じで、このグループ名も「Myth(神話)」とされ、各キャラクターの衣装だけでなく、設定にもこの要素、「神話」が含まれている。

この要素はグループにおける統一性を生んでいる。今までのホロライブに関してはあまり見られなかった点である。また、今までのVtuberの人気自体もロールプレイといった外見の設定ではなく、ライバーの個性、タレント性で広まっていた印象が強い。この点でも相反する。

しかし、ホロライブの方向性を見る限りはVtuberをタレントとして売っていくのではなく、IP、知的財産としていきたいのが分かる。それは世界観を活かしたコミカライズもその一つであろう。

大変お待たせいたしました!

— ホロライブ・オルタナティブ (@hololiveALT) October 31, 2021

黒瀬浩介先生とお届けする、

マンガ『ヤマト神想怪異譚』第1話part1を公開します!

オルタナティブな白上フブキの活躍をお楽しみください🌽

(1/6)#hololiveALT pic.twitter.com/mn2bKQQLbC

それ以上に昨今でも話題となっているメタバースにも取り組んでいることは公表されており、その形も見え始めている。

話が飛び飛びとなっているので、結論をまとめていこう。これらの点からVTuberは「タレント性」から「物語性」に移行しているのが見て取れる。

しかし、この「物語性」に関しては、従来の筋書きのある「ストーリー」ではなく、皆が語り合う「ナラティブ」ではないかと思う。

これに関しては『Project:;COLD』、『神椿市建設中。』のようなARG(代替現実ゲーム)でも見て取れる。みんなとの共有体験で物語を作り上げていく、楽しみである。

また、デザイン段階で物語性を付与させるには、ライトノベルでの仕事経験は生きてくるのではないだろうか。それはVTuberの三面図を眺めていると感じてくる部分である。

沙花叉クロヱちゃん三面図になります。ご査収ください🙏🙏🙏 #さかまた飼育日記 pic.twitter.com/O1NQnlfZka

— パセリ (@Parsley_F) December 2, 2021

ただ、VTuberの三面図は皆が皆、公開するものではない。それが秘密結社holoXに関しては他メンバー含めて早い段階で公開されている。

これは物語性の開示もあるかも知れないが、単にコミックマーケットも近いのもあり創作活動への情報開示ともいえるかもしれない。しかし、その場合でもキャラクターデザインだけでなく、創作のためには他の「物語性」が必要ともなっていく。やはり、三面図の公開は複数の意味を持っているのではないだろうか。

そして、VTuberに物語性を持たせていると感じるのは、秘密結社holoXだけでもない。別の事務所である、「緋翼のクロスピース」からも感じ取れる。こちらに関しては異世界で冒険するはずが、現代に出戻りになって今の配信活動を行っている。

そして、こちらも三面図の公開に至っている。

⚔茜音カンナちゃん⚔@Canna_Akane#茜音色に染まれ pic.twitter.com/XlqFQEiEUM

— りいちゅ⛄C99/2日目東A-44a⛄12/25新連載 (@rityulate) November 29, 2021

こう考えると、VTuberの「ナラティブ」はライトノベルの「ストーリー」と似た部分はありながら、どこか次元が違ったモノになっていないだろうか。同じ2次元でありながら。

しかし、それはライトノベルが文章という「ストーリー」で完結してしまえばの話とも言える。共有体験は文章だけであっても、不可能ではないのではないだろうか。

■ライトノベルの「ナラティブ」

まずライトノベルとVTuber、どちらが優れているという話ではないが、物語を語るストーリーテラーと企画を作り出すプロデューサーと似て非なるモノという話だろう。

そうはいっても今の時代、どちらが話題性を得るかに置いては比較対象に考える必要はある。ここでは優劣が求められる。

その一つが魅力的なキャラクターを作り出し、それを魅せる脚本を書けば、ライトノベルの一つの側面から考えるとプロデューサーとなるべきではないのか。何度も言うが、『ラノベの公募で受賞したら、アイドル(Vtuber)のプロデュースを任されれてしまった件』である。

そもそも、アイドル(Vtuber)でなくとも、アニメであっても企画という点では同じだろう。

しかし、一方通行での発信では、それではまだ筋書きのある「ストーリー」である。ライトノベルを受け手自体が語る物語「ナラティブ」とするにはどうしたらよいのか?

改めて、先のロシデレの作者のTweetを見てみよう。

小説家になろう、あったかいなぁ……超久しぶりに顔出した私に、みんなすごく優しいんだ……ちょっと感動で涙が出そうになりましたよ。地元の温かさってこういうのを言うのかなぁ。

— 燦々SUN (@SUN91651696) December 1, 2021

やっぱりなろうは最高だな。これからもちょいちょい顔出そう。

その一つが作者と読者のコミニティとなるのではないだろうか。また、こういったSNS上での発信もまた作品の幅を広げる「ナラティブ」といえるのではないか。

ただ、「ナラティブ」の付与は文学性とは相反する部分もあろう。それを否定して、「ストーリー」の文学性を目指すのであれば、今はライト文芸方面へと進めばよい話となってくるだろう。これはセルフプロデュースの話ともなってくる。

また、そういった作者と読者のコミニティは、行政も取り入れようとしている節がある。

福井市が若者向けの小説とコラボで市の魅力を発信へ|NHK 福井県のニュース https://t.co/2wbLWuAfyT

— 裕夢@『千歳くんはラムネ瓶のなか』 (@hiromu_yume) December 5, 2021

『このライトノベルがすごい!2022』でも二連覇を果たした『千歳くんはラムネ瓶のなか』は実在の場所が舞台となっている。

それだけに行政にしても、作品と同時にその場所の魅力を発信していきたいようだ。そこには「このライトノベルがすごい!」二連覇という実績もあるにせよ。

しかし、こういった作品世界と現実のリンクは聖地巡礼として昔から行われていたこと。それが作者と読者のコミニティに結びつくのだろうか。

これに関しては一つには作者自身がレポートとして上げられている。

新聞やテレビでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、先日、チラムネ×福井市のコラボにご協力いただける方たちへのご挨拶を兼ねて、raemzさん、岩浅さんと福井を訪ねました。時間があるときに、このツイートのツリーでちょっとずつレポートしていきますね🦀🦖🦀🦕 pic.twitter.com/Z7YQw32CII

— 裕夢@『千歳くんはラムネ瓶のなか』 (@hiromu_yume) December 3, 2021

また昨今ではSNSの活用で、単に一人が行った聖地巡礼であっても共有体験することが出来る。現に作者と読者間の一部では共有が図れている。

そして、その体験は作品世界ともリンクする。この物語性は「ストーリー」だけでは表せないだろう。それはライトノベルの「ナラティブ」といってもいいのではないだろうか。

ただ、今後において「ナラティブ」は重視されていくだろうが、必ずしもライトノベルでも求められるかは分からない。それでも、この「ナラティブ」がコンテンツの武器になるのはVTuberを見ていても思えてくる。それに「ナラティブ」、「ナラティブ」と語っているが、この言葉にしても近年の重視されてきた言葉、概念でもある。

ゆえに「ストーリー」と「ナラティブ」を如何に使っていくかは、作家であってもプロデューサー力が求められていくのかもしれない。

今回の内容は長くなるため一部では簡略にして説明をしています。また、私の中でも答えであったり、考えが定まっていない部分もあります。それゆえ、皆様からのご意見、ご感想、ご指摘等があれば助かります。どうぞご自由にコメントを残して頂ければと思います。

今回、『海鳥東月の『でたらめ』な事情』の書影に関して、下記のリンク先の内容に基づいて行っております。

・版元ドットコム:書影や書誌は自由にお使いください

https://www.hanmoto.com/about_bookdata

読んで頂き、もし気に入って、サポートを頂ければ大変励みになります。 サポートして頂けると、晩ご飯に一品増えます。そして、私の血と肉となって記事に反映される。結果、新たなサポートを得る。そんな還元を目指しております。