【短編小説】愛人

妾のことを愛人と言ったのは太宰治だそうだ。本当か嘘か知らないが、お陰で昨今、妾とは呼ばれない。妾の語感には日陰者のイメージがあるので、太宰治には感謝している。

かといって、愛人に日陰者のイメージがないかというと、これもある。テレサ・テンが「愛人」を歌って、いい歌だったが、愛人イコール日陰者のイメージが定着したように思う。もっとも、「愛人」の歌詞を書いた人は、現にある愛人イコール日陰者のイメージに乗っかっただけだろうから、そうしたイメージはもとからあったのだろう。

しかし改めて考えると、太宰には悪いが、妾イコール愛人ではない。妾はその経済的な支援を全面的に男に頼るが、愛人はそうではない。クラブの開店資金は出してもらっても経営は愛人が行う。半分自立している。「黒革の手帳」で学んだ。主演の武井咲から学んだ。

だからかも知れないが、違うかも知れないが、愛人は妾より主張が強かったりする。男が死んでしまって、葬式の時など、妾は本妻から参列することさえ拒まれたりする。意地悪される。この泥棒猫、と言われたりする。泥棒猫。いい語感だ。昨今、聞かない。妾は、遺書がなければ、遺産さえ分けてはもらえない。

しかし、愛人は当然のように遺産を要求する。揉めるのも嫌なので、生前、男に遺書を書かせたりする。店の名義も自分にしておくことも忘れない。全部とは言わないが、そういう愛人は多い。

今はシングルマザーという便利な言葉ができたので、愛人もあまり使われなくなった。愛人はシングルマザーの陰に隠れることができるから。妾に至っては死語に等しい。二号さんと並んで、放送禁止用語並みの扱いを受けている。だから、NHKの朝ドラで、ヒロインが妾の子と堂々と放送されたのには驚いた。

長々書いた。私は愛人である。

男が死んだ。65だった。もうあっちの方は卒業で、うちに来ても、お茶ばかり飲んでいた。あと歌舞伎揚が好きで、用意してないと機嫌が悪くなる。中学生の娘とも幸い仲がいい。娘は男の子供ではないが、我が子のように可愛がる。娘も鎌倉のおじちゃん、と慕っている。お小遣いをくれるからだ。

「あんた、あんまりねだっちゃだめよ」

とやんわり嗜めると、

「お母さんと一緒でしょ。おねだりで、お店もらったくせに」

とやり返される。

だから強くは言えない。

娘は、男が死んだ時、すっかりしょげていた。

「大丈夫よ。あなたの学費ぐらい残してくれてるから」

そう言ってやると、ケロリと笑顔になって、いや、これはマズいと悟ったか、

「鎌倉のおじちゃん、いい人だったね」

と、取ってつけたようにに言った。

「お葬式はどうするの」

「まあ、愛人だから、親族席には座れないけど、お金のこともあるから、参列はしとくか」

「泥棒猫とか、言われない?」

「昭和か。奥さんも知ってるから、大丈夫よ」

「テレビだと、意地悪な親戚とか出てくるよ」

「望むところよ。闘ってやる」

勇んで通夜に向かった。焼香した後、帰りに眼鏡の弁護士に別室に呼ばれ、遺産の件をごく事務的に説明された。大学までの娘の学費は大丈夫そうだった。お店の権利も私がもらえた。だからもう、告別式には行かなかった。

死なれてみると、それは確かに喪失感はあった。いつの間にか、歌舞伎揚も買ってしまう。すっかり忘れてしまったような娘を見ると、腹も立つ。

「あんた、お葬式に行かなかったんだから、お墓参りはキチンとするのよ」

わかってるって、と歌舞伎揚を摘む。

「もう来ないと思うと、ちょっと寂しいわね」

「お小遣いがもらえないからでしょ」

「バレたか」

「毎月あげてる中で、やりくりしなさいよ」

「パパ活したりして」

「馬鹿言いなさい」

「わかってまーす」

と、お気楽だ。

いずれにしても、奥様にはキチンとご挨拶しておきたい。少し嫌味くらい言われてもいい気もする。私とて、申し訳ない気持ちはいくらかあるのだ。

直接お電話差し上げるのもどうかと思い、通夜のときに会った弁護士の先生に相談する。名刺は、あの時もらっておいた。弁護士の先生は早速動いてくれて、次の日曜日に奥様と会う段取りをつけてくれた。男と奥様の間に子供はいない。

日曜日の10時にお宅を訪ねた。坪数はあるが、落ち着いた日本家屋だった。一人で住むには広い家だった。

「よくいらっしゃいました」

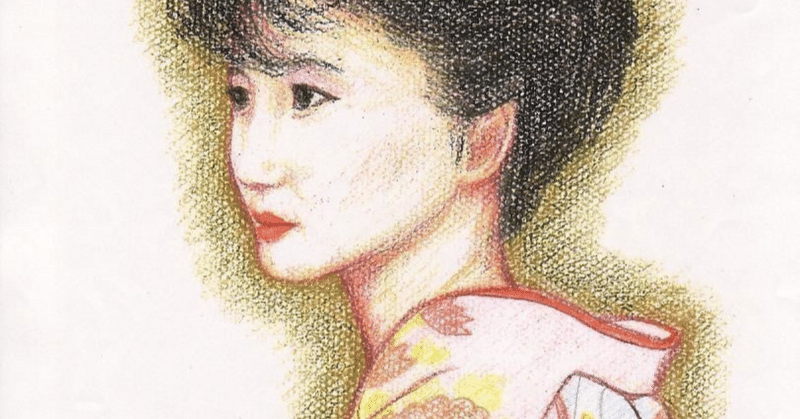

歳は男と同じぐらいに見える。和服をお召しになっていた。白髪も綺麗に結われている。

お仏壇にご挨拶して、応接間に通される。

「これで、三度目かしら」

「お通夜の時も入れると、四度です」

「そうですね。あの時は、お話もできず失礼いたしました」

「とんでもございません。私たち親子のこと、ご配慮くださいまして有難うございます」

「お茶、お持ちしますから」

と席を立つ。

「すぐお暇しますので。どうぞ、お構いなく」

部屋を見回す。落ち着いた木目の調度品が並んでいた。マホガニーの飾り棚に、マトリョーシカ人形が飾ってある。本来、中に収められるはずの人形が、大きさ順に、横並びで置いてあった。

「主人のお気に入りでしたの」

紅茶をすすめながら、奥様が話す。

「私には言いませんでしたけど、あの人形に子供を見てたのかも知れません。普通は中に入れるんでしょう。遊ぶ時だけ、中からだして。でも、主人はああして横に並べて、それを見ながらお酒を飲むのが好きでした」

「子供、お好きだったすか」

「そりゃあもう。甥も姪もほんとに可愛がって。でも、私たち夫婦にはできなかった。あの人は、何も言いませんでしたけど」

「うちの娘もよくしていただきました」

「学資、大丈夫かしら。まだお入り用なら」

「いえ、充分でございます。今度、娘とお墓に参らせていただきます」

「何かあったら、どうぞ遠慮なくおっしゃってくださいね」

「とんでもございません」

と、ここで改まる。今日はお詫びに来たのだ。

「奥様。長い間、本当に申し訳ございませんでした」

頭をさげた。形だけ、これはセレモニーだという気持ちが最初どこかにあったが、今、奥様を前にして、本当に謝罪する気持ちになっていた。

「あらあら」と奥様は微笑む。「何をお謝りですの。あなたと成子ちゃんのお陰で、随分あの人は救われました。私もおんなじ。救われました」

促されて直ると、奥様はマトリョーシカ人形を眺めていた。

「この家は広すぎるのよ。夫婦二人で暮らしても広すぎる。だから、あの人があなたの家に行ってるときは、随分と寂しかった」

「はい」

「でもね、あの人が帰って来て、この家に入ると、ちょうど良くなる。夫婦二人でも寂しかった家が、まるで子供でもいるみたいにちょうどよくなる」

「ずいぶんお寂しい思いをさせました」

「違うの。寂しくなくなったのは、あの人が帰ってきたからだけではないの。寂しくなくなったのはね、あの人が成子ちゃんの気配をつれて来たから」

「そんな、もったいない。そんな風に言っていただいて」

「いいえ、本当なの。あなたの家から戻ってくると、あの人は少しだけ無邪気になった。子供っぽく変わった。あと一人ぶんの気配が増えた。だから今、この家から二人分がいなくなっちゃったのよ。寂しいわけね」

その寂しさをなぞるように、奥様は部屋を見回して笑った。

お暇する時、奥さんが言った。

「もし良かったら、時々お出なさい。成子ちゃんもお連れになって」

「そう言えば、成子とは」

「まだお会いしてないわ。一度会わせてくれるかしら」

「奥様、もちろんです」

本当の泥棒猫は成子だった。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?