混沌の先に希望が見える:授業を行う行為そのものがアントレプレナーシップの発揚|2023スプラウト・kAIware福岡女子商業高校①

今年で5年目。

福岡女子商業高校(女子商)での高大連携授業を始めて5年が経過した。あっという間のことだった。この間,大分県日田市(日田三隈高校),長崎県壱岐市(壱岐商業高校),福岡県飯塚市(飯塚高校)と4つの高校に展開が進み,今年は宮崎県日南市(にちなん起業体験プログラム)へと広がることになっている。

それでも,わたしたちにとって女子商は立ち返るべき場所であり,原点でもある。

この5年で女子商を取り巻く環境は大きく変わった。着任時30歳だった現校長の体制となり,その若さと進学実績を作ったことでさまざまなメディアなどにも取り上げられてきた。また,この6月には著書が発売された。しかし,このプログラムは前校長時代からスタートしており,現在の女子商がさまざまなチャレンジができる1つのキッカケが提供できたと自負している(あくまでも自分が勝手に思っています)。

そうした中で,今年から海外の某大学,お隣の旧帝国大学との共同研究を進めるために,対話型AI(ChatGPT)を活用した授業を開発し,3クラスで展開することにしている。従来の経営学・会計学を基礎とするカリキュラムを「スプラウト」と名付けたのに対し,この対話型AIを用いた授業はスプラウトをもじって「kAIware(カイワレ)」としている。学生の命名だ。なかなか面白い。

今回はそのkAIwareのお披露目授業でもあり,2023年度ゼミとして取り組み第1回目の授業。どんな感じで授業が進んだのか,記していくことにしましょう。

増えていく生徒とクラス,それに対応する難しさ:スプラウト

5年前,女子商を代表する行事である「女子商マルシェ」を学びの場とするために立ち上がったスプラウト。大学生が高校生に授業をするという取り組み自体は全国的に珍しいものではない(だろう)が,1から授業する資料を作り,アントレプレナーシップを教えるというのは珍しい取り組みだろう。

今年度の目標の1つは授業教材の標準化を進めること。昨年度までは,カリキュラムの基本設計は私が行うものの,その教材については各クラスの状況に合わせて学生が作成することにしていた。それは,授業資料を作るというプロセスを通じてゼミで学んできたことをの知識を定着させることがねらいであった。

しかし,ありがたいことにスプラウト実施校が増加し,2024年度以降も展開が広がる可能性がゼロではなくなっている。一方で,こちらの持てる資源にも限りがあり,学業やアルバイト,それぞれの生活がある学生を拘束してまでプログラムを展開できるだけの先立つものも持たない。となると,このプログラムを自らの手で横展開できないのであれば,教材開発を行い,ある程度授業内容を理解した人を招き入れて,協力しながらプログラム実施地域を広げるということが現実的な方策になるだろう。

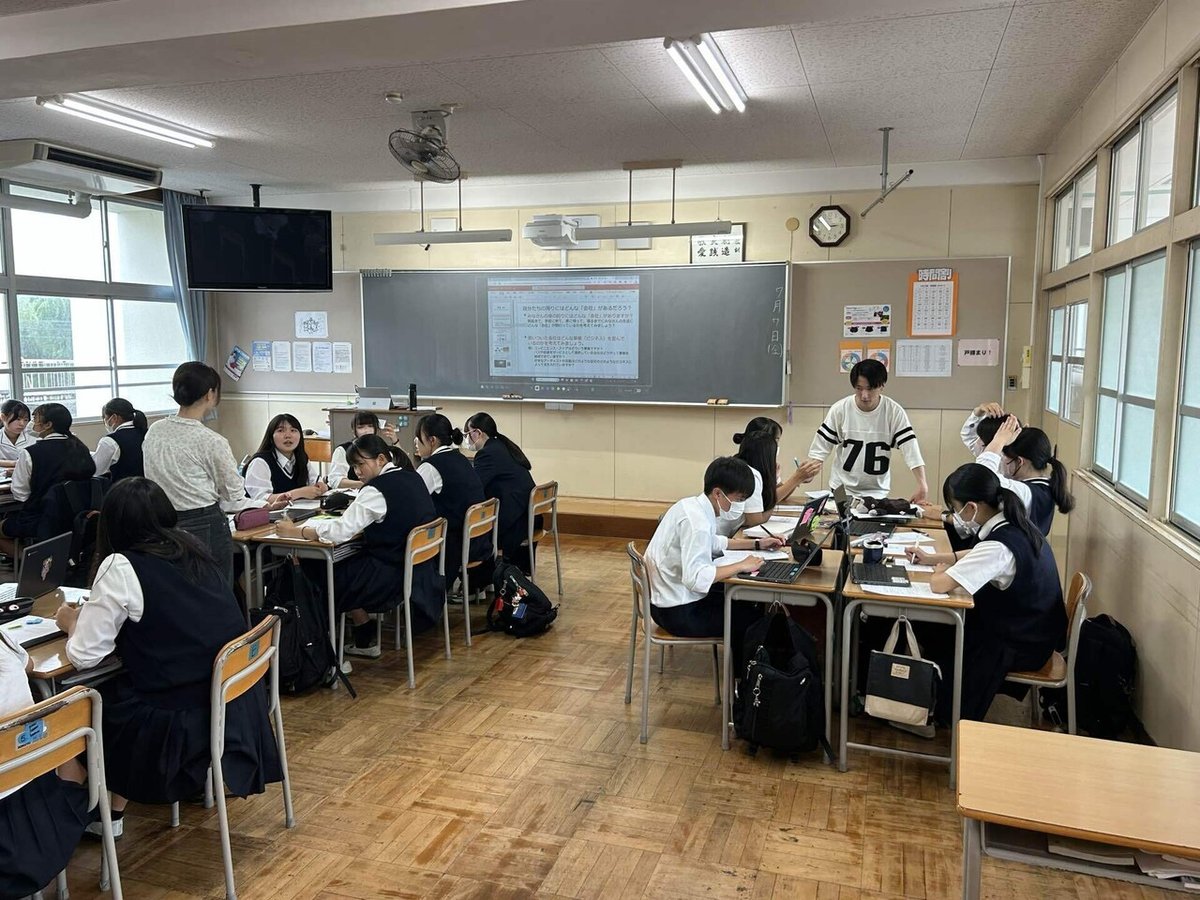

加えて,女子商特有の事情もある。5年前は3学年で9クラスだったのが,年々入学者数が増えていることで今や16クラスになっている。5年前,授業は各学年に1つだけ設置されていた進学コースの3クラスだけに展開していたが,昨年から3年生全クラスにも展開しており,今年は全部で8クラスへの展開になっている(1-2年2クラスずつ+3年生4クラス)。しかも,クラスの中には40名を超えているクラスもあり,教室が目一杯で大学生が入ると隙間がない。

そして,クラスが増えるということは,1クラスあたりに派遣するゼミ生数が限られることになり,こちらの資源制約で授業をマネジメントするのが難しくなるかもしれない。10人1グループをマネジメントするのはやはり厳しい。

しかし,休み時間に課題を修正して,2コマ目につないだ。こうして学生は果敢にチャレンジをして,1回目の授業を無事に終えることができた。

実はスプラウトの授業は形が決まっている。第1回は必ずアントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニアス。この授業を通して高校生に伝えていくメッセージだ。アントレプレナーシップを一歩踏み出す勇気とし,コレクティブ・ジーニアス(集合天才)を集団で成果を得るための知恵だとして授業をする。これを踏まえて,この先に理念や戦略,個人の志向性,そして会計を学習するが,全5回の授業の中で最も抽象度が高く,高校生の理解を促すのが最も難しいテーマでもある。

先にも述べたように,今年度からスプラウトは授業の標準化を進めようとしている。そのため,2月から準備を進め,先行している壱岐商業高校でも展開を図っている。ただし,壱岐商業ではアントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニアスを教えつつ,壱岐でビジネスを行う価値をも伝える=事業機会の探索と認識の重要性を伝える必要性もあるので,2コマのうち1コマは共通した内容で,もう1コマはそれ専用の内容を作るという形で対応するという違いもある。むしろ,女子商での授業が標準化の基準となる。

そこで,今年度の目的もあるので,一部のクラスを除いて同じレジュメで授業を進めることにした。しかも,この授業は1年生の進学クラス2クラスと3年生の3クラスが同じもの。つまり,学年に関係なく同じ内容=高校生にとって初めて聞く言葉を授業で伝えていくことになる。学年による理解度の差,商業科目の学習進度の差など,考慮しなければならないことは多々あるが,このあたりも仮説検証を進めるために,あえて同じ内容を授業することにしている。

今年の1回目の授業の大きな変更点は,その高校生にとって身近な事例をどうするかということだった。過去には女子商が所在する那珂川にゆかりのある女性経営者にインタビューをし,その録画を見て教材にすることもしてきた。それを今年はゼミのプロジェクトの場を頂くとともに,佐賀県を代表するスタートアップとして存在感を示しつつRetocosを題材にすることとした。

例えば,Retocosが提供しているこの動画を使う。ここで話をしているアントレプレナーは実在する(当たり前)。その人が自分の言葉で何を目的に,何を商材することで,どんな社会課題を解決しようとしているのか。これを学んでもらおうとしている。

しかし,高校生がその動画を見て要点を掴むというのは至難の業であろうから,同時にネット記事も合わせて読めるように工夫をしている。少しでもアントレプレナーを身近に感じてもらうために…。

が,(ここでこんなことを書くと怒られそうだが,)記事を読んでもワークシートが埋まらない。中には隣の生徒が書いた内容を書き写すといったようなこともあったようだ。文章を読んで自分が読んで理解したことを記述すれば良いのだけれも,なかなかそうはいかない。こういう学習方法に慣れていないのだろう。

女子商の生徒は,元気で,いろんなプロジェクトに取り組んでいて,それを通じて自己肯定感や自己効力感が高まっているように感じられる(し,アンケート調査でも自分たちの強みはチームで連携することだと答えている)。このこと自体は良いことなのだが,授業を理解する,何かを形にしていくプロセスには言語を使った概念化も必要なわけであって,そのあたりのレベル感をどうやって高めていくかにも課題がある。

言葉にする,伝える,相手の理解を促すという対話を通じて,自分の理解を概念化していく学び。

これ自体は大学生にも求めていることでもある。曖昧な言葉で説明し,感情に訴えかけてわかってもらおうとするのではなく,言葉を行き来させることで概念を共有することが重要であること。それが大学で学ぶ基本となること。社会人で初めて会っても会話ができるようになるには必要な能力。そうしたことを学ぶ場として,高校生を鏡にする。ここにスプラウトはじめ高大連携プログラムそのものの狙いもある。

授業終了後のふりかえりでもさまざまなコメントが学生からあったが,改めて第1回の授業で抽象度が高く,高校生にとってたやすく理解できない内容を取り上げることにより,今年のチャレンジが明確になったとも言えそうだ。そういう意味での成果があった第1回だったと言えよう。

課題が出るから前に進める:kAIware

一方,対話型AIを用いてビジネスプランを作る授業である「kAIware」(カイワレ)はどのような状況だったのだろうか。

こちらの授業は過去1年または2年にわたりプログラムに参加してきた2年あるいは3年の進学クラスが受講している。生徒側は「今年も大学生の授業か」と受け止めているのかもしれないが,担当する大学生は入れ替わる。今年は極力去年担当した上級生をそのまま持ち上がる形で配置をしてはいるけれども,就職活動や体調不良などで欠席。人員配置を変えるなど,バタバタしながらの授業になった。

授業はなぜ対話型AIを用いた授業を行うことにしたのか,それによって高校生にどんな力を身につけてもらいたいのかを説明することからスタートした。

しかし,ここでトラブル発生。配布していたレジュメが異なっていて,事前課題ができていないことが明らかに。これが1コマ目の終盤に明らかになり,授業内容の修正が余儀なくされていく。

その影響がどの程度だったのかと言われれば小さくはない。後のふりかえりで事前課題に取り組んできた別のクラスの状況と比較すると,当該クラスは多少混乱をきたしていた。ただし,学生はできる限りの修正をしっかりして対応しようとしており,授業は粛々と進められた。

それと,ChatGPTを使用するにあたって難しい状況になったのは,13歳から未成年は保護者の承諾が必要であること。それが事前になってわかったこともあって,バタバタとChatGPTの利用方法について修正をかけた。

しかし,ここでもクラス数増加による学生数減少の影響が如実に現れる。学生がグループごとについていれば,大学生がそのPCを用いてChatGPTを活用することができるのだが,今年は1人で2グループ担当していかなければ回らない。しかし手元にあるPCは1台。グループ交互に使うのでは効果が上がらない。

さらに,(これは大学生に対する授業でもすでにあきらかになっていたことだが)対話型AIの使いどころがつかめないことが課題として明らかになった。授業内でも単純に質問を入れるだけでは答えてくれないことはわかったけれども,いざ自分たちにとっての課題を掘り下げて(解像度を高くするような)問いの質を上げようとしても,何をどう聞いていいかがわからない。大学生自身が問いの投げかけ方の質を上げなければ,この授業そのものの質も上がらない。ここはこれから授業をやっていく中で解決を図るべきことだろう。

これも,教材の作り方,授業構成に原因があるし,高校生が抱えている課題との複合要因で顕在化したことであると言えよう。特にふりかえりで指摘したように,標準化された教材をベースに授業を進めようとすればするほど,自分の言葉で語れないケースが出てくる。他人の言葉を借りて,書いてあることを喋っているだけだから伝わらない。自分の理解がないように聞こえてしまう。

このことはこの方針を決めてから最も危惧していたことではあるが,やはり授業をやってみて明確になったことでもある。

でも,これで良いのだ。課題が出ないで1回目からうまく授業ができてしまっては,高校生も学生も伸びる余地がないということになってしまう。少なくとも,多少混乱があったとしても,大学生たちは堂々と授業をし,高校生に向き合った。完全ではないにせよ,高校生たちは何かを感じ取ったに違いない。まず第1歩として,今回の授業で得られた成果は大きかったように思う。

ふりかえり

こうして終了した第1回の授業。

少し早く控室に戻って,学生のふりかえりで提示したディスカッションテーマは次のようなものだった。

まず,各グループで定めている授業の到達点,及第点の達成度合いはどうだたか。さらに,自分たちの授業をより「良く」していくためになされるべきことは何かである。そして,後者のテーマは3つに区分して,教壇に立っているという事実の理解,授業をするための道具立てをどうするか,生徒との関係性構築をこれからどう図っていくかの3点。

授業終了直後のミーティング時間として20分ほど時間を取ったが,学生たちの議論は白熱していた。当の学生たちはまだまだできる,もっとこうすればよかった,ああすればよかったと思っている。私からすれば,総じて手応えを感じられた。

ただ,淡々と授業に入り,授業を推し進めることを重視し過ぎるがあまりに,本来置き去りにしてはいけない高校生を置き去りにしてはいなかったか。周りの大学生もクラスリーダーに全部を任せるのではなく,それこそフォロワーシップを発揮して,授業により集中させる手立てがあったのではないか。教材の活用方法まだまだ工夫できるのではないかと,議論をすればするほど課題が見えてくる。

そうしたところでクラスごとの報告。そして,私からの一言。さらには,今回見学に来られていたからのコメントを頂いた。

その中には,「『授業をする』ということそのものがアントレプレナーシップ教育であるということがとても良くわかった」というありがたいコメントを頂いた。

自分たちで価値を設計し,それを顧客(=生徒)に提供して,その反応を見て修正をしていく。より良い製品・サービスを提供するために,限られた資源を活用して何ができるかを問い続けて形にする。

ゼミや講義で学んできた知識を自分たちなりに体系化し,知識にして伝える行為はその連続だ。

そして,最後に私から,そうしたこれまで培ってきた知見をベースに,この5年目は新しいことにまたチャレンジできることが喜ばしいという話をした。「kAIware」プログラムは大事な実験を行っている。果たして対話型AIを補足的に用いる授業は高校生の学びを促進するのか。知識を一方的にインプットする授業から,新しい知見を導き出せる内容になるのか。そのときに,双方向性や共創関係を通じて,高校生も大学生も新たな学び方を生み出せるのかどうか。

そういう楽しみも得られた授業となった。学生にとっては課題が大きく立ちはだかっているかもしれない。しかし,私は満足している。なにより,クラスリーダーの3年生が淡々と授業に臨みつつも,しっかりとその課題感と向き合おうとしているのが良い。これをやっていて良かったと思えた時間だった。

さあ,高校生はここから夏休み。大学生の一部は週明け月曜日に飯塚高校での授業に臨む。果たして今回の混乱を乗り越えて,大学生はどんなソリューションを導き出すのか。これもまた楽しみでもある。ぜひ頑張っていきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?