『雪山の絆』人はパンだけで生きるにあらず

Netflix映画『雪山の絆』は、信じられないような実話である。1972年、45人の客が乗った飛行機が機長のミスによりアンデス山脈に墜落。極寒の雪山で72日間すごすこととなった生存者16人は、一体どのようにして生き残ったのか──。この「衝撃」の生還劇は世界中で議論を呼び、米テレビラマ『LOST』や『イエロージャケッツ』の元ネタにもなるほど大衆文化面に影響を与えていった。しかし、生存者たちと密接に協力して制作された本作の特色は、もっとも「衝撃」とされた事実がそう描かれないことにある。

【以下ネタバレ】

「食人」神話の解体

もちろん、ウルグアイ空軍機571便遭難事故のさいたる「衝撃」とは、遭難者たちが乗客を食べて生き延びたことである。1970年代当時、帰還した生存者たちは英雄のように扱われていったが、人食が発覚すると議論を起こし、ローマ法王が彼らの行動を擁護するまでになったらしい。この事故を実写化したハリウッド映画『生きてこそ』でも、この「衝撃」の選択が中心となっている。

『雪山の絆』においても、食人は登場人物たちを揺るがす大きな問題であった。それでも、大々的なメインテーマというより、生存するための「行為」然として映しだされている。このアプローチは、食人行為ばかり大々的に扱うこれまでの翻案を嫌った生存者たちの考えを反映したものでもある。医大生として遺体の扱いに慣れていたという生存者ロベルト・カネッサは「タンパク質と脂質が必要だった」と冷静に語った。

「人間を食べたから生き残ったんだね」とよく言われます。しかし、個人的に、それはもっとも大変なことではありませんでした。私たちが生き残れた理由は、私たちがチームだったからであり、なんとか山を超えられたからです。雪崩が起こったあと、雪に埋もれながら山が動く音を耳にする恐怖は、人肉を食べる苦しみよりも過酷でした

遭難事故を扱うストーリーでは人間関係の悪化や衝突、疑心暗鬼が定番だが、571便の乗客たちの場合、いさかいなく、役割分担をして協力しあっていたという。おそらく、スポーツマンや医大生がいたのは大きな幸運だった。かぎられた材料から寝袋やハンモックをつくり、各人が得意分野を活かしてラジオ修理や負傷手当てにはげみ、救援計画を練り、ときにジョークを言いあって精神的に支えあうチームワークこそが、彼らを生かしたのだ。『雪山の絆』が行ったのは、人食ばかりが「生存方法」として注目を集めた事故にまとわりつく神話の解体である。

聖体拝領

『雪山の絆』の特色は、宗教的な要素が多いことだ。このことは、遭難事故が神話的に扱わていった理由にも関係している。生還に大きく関与したラグビーチームはカトリック校の生徒たちだったのだ。遭難者のほとんどがカトリック教徒でもあったため、食人をするか否かの議論では、説得材料として聖体拝領(以下に説明)が用いられたという。だからこそ、この事件はキリスト教の議題で論じられやすかったのだ。

キリストは「最後の晩餐」の席で、パンとワインを「これは私の体である、これは私の血である」と言い弟子たちに分け与えました。これがキリスト教の儀式「聖体拝領」の由来です。儀式の中で、ワインが「キリストの血」、パンが「キリストの体」に変えられて、信者はそれをいただきます。信者は「キリストの血」・「キリストの体」をいただいて、人類を救う犠牲として命を落としたキリストの死の意味を考えて、キリストによる救いの業に与ります

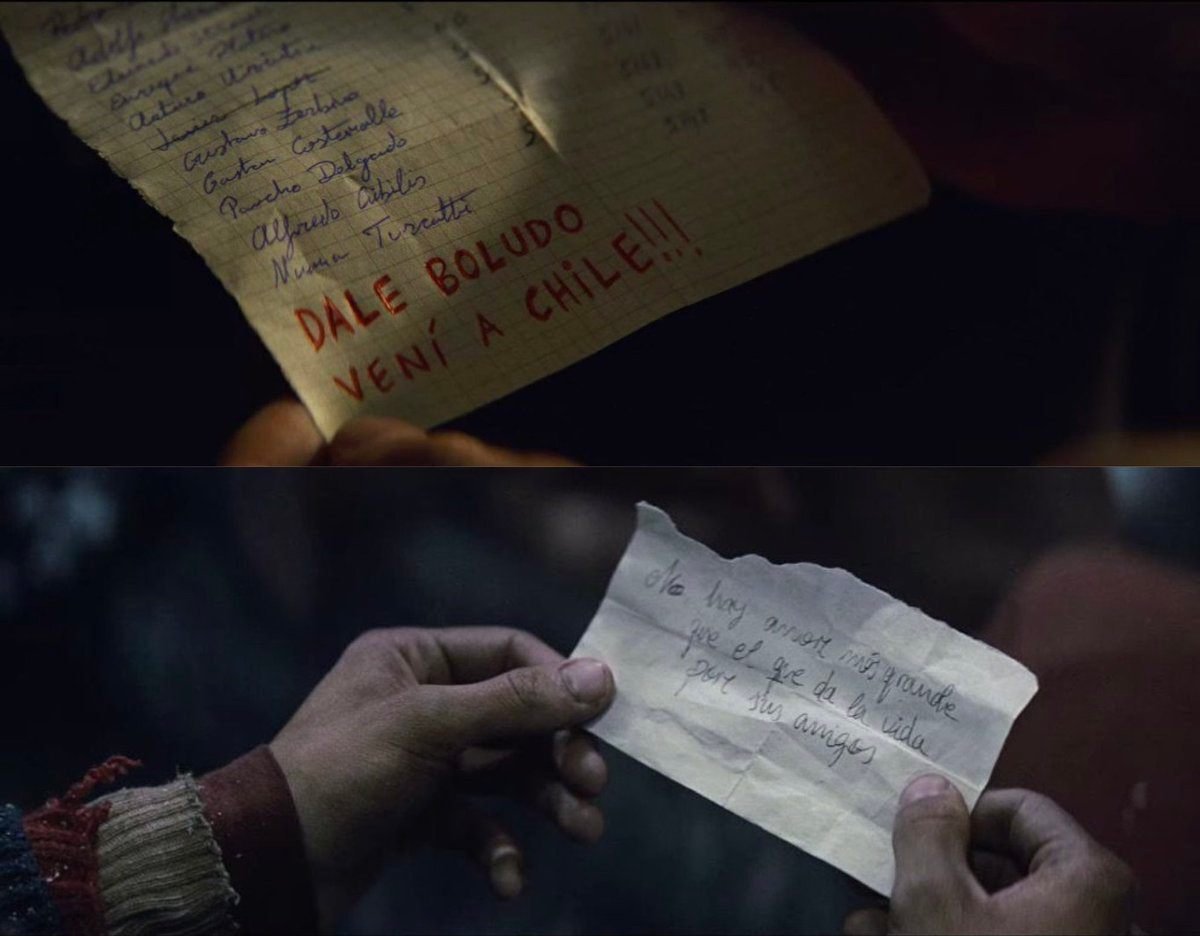

『雪山の絆』でも、聖体拝領が要となっている。とはいっても、人食の議論パートで大々的にとりあつかわれたりはしない。むしろ周到にほのめかすことで、人々に肉体をささげたイエス・キリストの精神を効果的にあらわしているのだ。まず、映画の冒頭に登場する礼拝そのものが聖体拝領の儀式を行う灰の水曜日である。このとき、選手たちはメモをまわし、最後にヌマへとわたる。そして遭難後、ヌマが亡くなると、彼が書いたメモが生存者のあいだでまわされていく。この2つの手紙にはまったく同じ言葉が書かれている。「友のために命をささげるほど偉大な愛はない」。この奉仕精神こそ、現実の「ソサエティ・オブ・スノウ」で共有されていたものだ。前出ロベルトは、食人行為について以下のように語っている。

(医大生であった)私は医療処置に慣れていたので、最初のカットは簡単でした。ただ、頭で認めることは第一ステップにすぎません。その次に実行しなければいけない。これが非常に困難でした。あまりに惨めで悲しくて、なにも言えなくなってしまう。一番の問題は、友だちのプライバシーを侵害すること、つまり彼らの体を侵して尊厳を奪ってしまうことでした。しかしながら、こうも感じたのです──もし自分が殺されたら、ほかの人々が生きのびるために自分の身体が使われることを誇りに思うだろう。私たちは、物理的というだけでなく、精神的にもつながっていたのです。彼らの生存意志は肉体によって我々に受け継がれた。私たちは、もし死んだら喜んでおのれの肉体をチームに捧げると約束したのです

じつは、礼拝のシーンには、もうひとつ大きな伏線がある。朗読される聖書が彼らの運命を暗示しているのだ。内容は、断食中のイエスと悪魔の問答。しかし、劇中では、肝心のイエスの返答がキャラの会話によって途切れてしまっていた。以下は当該パートの全文である。

イエスは悪魔から誘惑を受けるため、“霊”に導かれて荒れ野に行かれた。 そして四十日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。 すると、誘惑する者が来て、イエスに言った。「神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。」イエスはお答えになった。 「『人はパンだけで生きるものではない。 神の口から出る一つ一つの言葉で生きる』 と書いてある。」

『雪山の絆』の登場人物たちも、パン、つまり食糧だけで生きたわけではなかった。隣人のためにみずからを捧げんとする親愛の言葉一つ一つによって生かされたのだ。手紙を反復させるヌマの物語は、これを象徴している。つまり、この映画は、センセーショナルに扱われてきた人食行為を、人間性の希望として描いている。「友のために命をささげるほど偉大な愛はない」のだ。妹を看取ったフェルナンド・ナンド・パラードが語るように。「私たちは互いに遺体を捧げたのです。死んでしまったとしても、他の人の命を助けることができる。私たちの行いは素晴らしいことでした」。

最後にならなかった晩餐

『雪山の絆』は、やはり聖体拝領で終わる。救助後、再びつどった生存者たちのラストショットは、聖体拝領の由来となった最後の晩餐、それを描いた絵画のオマージュである。J・A・バヨナ監督いわく、72日間ともにいた彼らが、別々になっても集まろうとすることを示している。

実際、彼らは、今でも親交をつづけている。生存者たちは、遺族の子どもたちを経済的に支援していった(ちなみに、ロベルトは著名な小児科医となり、大統領候補にまでなった)。ひとつの「コミュニティ」となった雪山の絆は、家族や親戚を通してひろがっていき、50周忌の記念撮影には147もの人々が集ったという。

よろこびます