AIで「くずし字解読 2.0(仮称)」の世界へ

うれしいお知らせです!大学時代に日本史学を勉強しながらも、社会に出てからはIT企業に在籍する小生。大学時代の4年間に学んだことは何だったんだと、自問自答することが多かった自分に!

くずし字解読は大学の基礎講読講義で経験済み。担当教授(専門は近世)にこっぴどくいじめられた。当時は「つまらん、んなもん」「近世は絶対履修せん」「ちゃっちゃと単位取って終わりにしよう」と、「単位ファースト」で講義に出席していた。

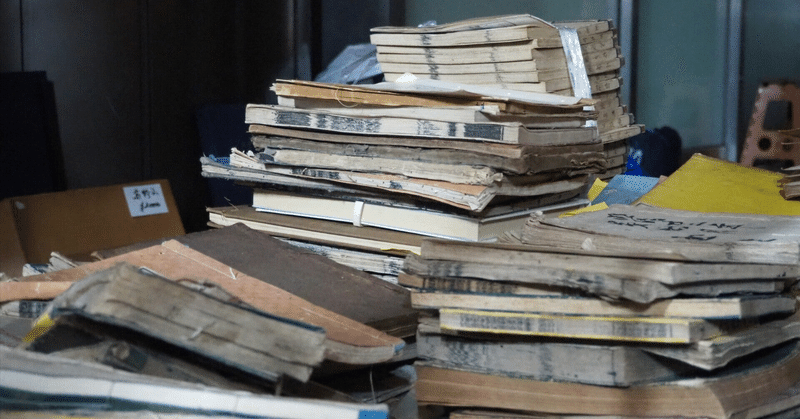

最近でも、地元の地方史を研究するのに図書館に行って、蔵書検索で見つけた資料がくずし字だったりすると、ビビる(読めない自分と、読めなくてビビっている自分に)。

IT企業に在職して、ChatGPTやRPAツールが進化する昨今も、AIってすごいなあと、IT業界にいながら半分他人事みたいに眺める程度だった。

がしかし、ある日、とんでないものを見つけてしまった。

みを(miwo):AIくずし字認識アプリ

「僕たちが教授にいじめられながら必死で解読したくずし字を、AIで解読!?」

「本当に正しく解読しているの?」

と半信半疑。

端から眺めていたAIもさすがに無視できなくなり、自分も興味を持ちだし、業務の一環ってことで、AIやPythonプログラム、ディープラーニングたるものに触れるようになった。触れるようになってこう感じた。

「ひとつのツールとしてAIを使うのもありだな」と。

そこで改めて、AIくずし字認識アプリについて考えてみた。

大学時代は担当教授の専門分野であった某家某人の文書だけを読んでいた。同じ人が書いた文書だから、文字のくずし具合も似ていて、何度も出てくる文字もくずし具合に傾向があるので、詰まることなく解読できてた。

そんな、単位ファーストだった学生時代の学習方法を振り返ってみて、ふと気がついた。

結局これって、機械学習と同じじゃん。

くずし字で書かれた古文書を何度も繰り返し読んで覚えて、その結果、解読できるようになった。その、「繰り返し読んで覚えて」をAIにやらせただけ。そう考えれば、AIが解読することも頷ける。

んー、これからの古文書解読もAIの時代なのかな。

でも、学生さん、歴史に興味のある人には是非、くずし字辞典を片手に、自分の力で解読することを体験してほしい。最初はチンチラポッポだと思うが、徐々に読めるようになり、初めて目にした古文書がある程度読めたときは嬉しいものだ。歴女との博物館デートで資料を何気に読めば、株も上がるはず!

また、くずし字読解は、歴史研究の上では、はじめの一歩に過ぎない。正しく解読して初めて、そこに書かれている言葉から歴史を解けるのだから。AIに古文書解読してもらう分、その後の研究自体に時間が使えるわけだから、今まで以上の研究結果が期待されるのでだろう。

AIに解読してもらえるにしても、まずは最低限、解読力を学生時代程度までは戻さなくては。

さあ、「くずし字解読 2.0(仮称)」の世界へ!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?