第2章 6.侵害予防調査のポイント(後編)

(4)リスクに応じた調査範囲の設定

リスクの高さに応じて、調査観点の優先順位を決定する際には、自社の業界における立ち位置(新規参入であるのか、独占的な地位を築いているのか)、製品のライフサイクル(極端に短い製品か、ロングセラーになり得る製品か)、古い技術(自由実施技術)であるのか最新技術なのか、枯れた技術の組み合わせなのかホットな技術なのか(技術の流れ)、競争の激しさや業界の動向などを総合的に検討し、存在し得る「権利範囲」を想定する必要がある。

このとき、調査結果を得るまでの日程や調査コストが制限事項として考慮される(時間や費用は有限である)。通常、特許権の存続期間は出願から20年であり、意外な権利(基本特許やシンプルな特許)が残存している可能性も念頭に検討を行う。

また、特許保証の有無については、安心は禁物であり、製品の売り(セールスポイント)となる構成については、徹底的に調査を行わなければならない。調査範囲の設定には、様々な要素を総合的に考慮し、経験と勘も最大限に働かせて調査観点の取捨選択をする「決断力」が重要となる。

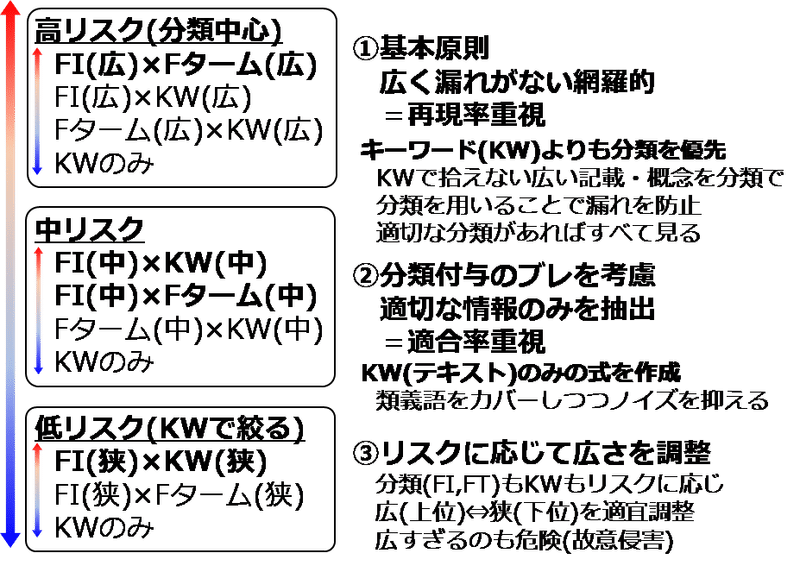

侵害予防調査における検索式の基本原則は、広く漏れがない網羅的な検索式であることである(再現率重視)。その理由は、1件でも懸案となる権利を見落としてしまうとリスクの把握という観点から致命的な結果を招いてしまう可能性があるためである(図2.9)。

図2.9 リスクに応じた調査範囲の設定

基本的には、キーワード(KW)を用いたテキスト検索よりも特許分類(FIやFターム(FT)など)を用いた検索を優先する。キーワードで拾うことができない記載や概念は、特許分類を用いることで検索漏れを防止できる。

しかし、特許分類は、対象となる文献に付与されていないと検索してもヒットしない。分類付与のブレ・漏れを考慮して適切な情報のみを抽出することも大切である(適合率も重視)。

また、特許分類を用いずに、キーワード(テキスト)のみの式も作成する。このとき、同義語(シソーラス)や類義語をカバーしつつノイズを抑えるバランス感覚がポイントとなる。

そして、リスクに応じて検索範囲を調整する。検索に用いる特許分類とキーワードについてもリスクに応じて上位概念と下位概念を適宜調整する。

闇雲に検索式を拡張してしまうと、見落としの可能性も増え、米国等においては故意侵害のリスクも発生し得るため、注意が必要である。

(5)ヒアリングのTIPS

侵害予防調査におけるヒアリングでは、適切なキーワードや観点を設定するために、言い換えや視点換えが重要となる。開発者(発明者、技術者)からヒアリング(聞き取り)を行う場合、自分の製品等に対する思い入れが強いあまり、特徴的な構成を主張しすぎる(重視しすぎる)可能性が有り、思わぬ観点を見落としてしまう可能性があるので注意する。

網羅的で漏れの無い調査を行う上で「言葉のレベル感」が異なっていると互いに全く違う次元で話をしているといった事態が生じかねず、意識して言葉のレベル感を合わせる必要がある。言葉のレベル感を合わせるには、①切り口を合わせること、及び、②視点の位置を合わせることが必要となる (※1)。

①切り口については、知財担当者や調査担当者であれば開発者がポイントであると主張している構成以外にも、他社が出願をしているポイントが潜んでいるかもしれないと考える。一方、開発者は自身の研究成果やアイディアをポイントであると主張して、その他の構成は大した構成ではないと主張する傾向がある。

②視点については、知財担当者や調査担当者であれば懸案となる権利を把握しておきたいと注意深い視点で考える。一方、開発者は懸案となる権利が見つかると自身の成果が毀損することや製品のリリースに影響が出てしまうことを恐れて何も見つからないことを望む傾向がある。

リスクヘッジの観点からは、あらゆる事象を想定して、簡単な構成で現場では通常行われていることにもかかわらず、審査官が証拠を提示することが困難で(文献に開示されるような内容ではなく)権利化されてしまった「当たり前特許」の存在など、①切り口を多面的に検討して合わせる必要がある。

また、②視点の位置についても主観的な視点ではなく、客観的で権利者になったつもりの視点に立って事情聴取する位の感覚で、ヒアリング・スクリーニングを行うことが求められる。

なお、いかなる年代に、どのような技術が存在していたか、技術の開発の流れを技術に詳しいベテランの開発者に確認することは有効である。

(6)スクリーニングのTIPS

スクリーニングでは、先入観や都合の良い解釈は排除しなければならず、権利者になったつもりで客観的にスクリーニングを行う必要がある。

スクリーニングの初期段階は、慎重に読み進め、ある程度の件数を読むことで技術の流れが掴めた段階になると技術の流れと存在し得る権利の見通しがついてきて、視界が晴れてくる。

また、スクリーニングでは、請求項の文言が重要であるが、実施例や図面に囚われて判断をしてはいけない。請求項は上位概念で記載されていることが一般的であるため、実施例や図面から思い込みで限定して解釈をすることは厳禁である。

図面や明細書の記載に対象製品等と同一又は類似の技術が開示されていても、特許請求の範囲に記載の発明と無関係であれば、基本的には非侵害となる。

但し、出願継続中のものについては、補正や分割出願で事後的に、他社製品を含むように権利化が試みられることがあるため、将来懸案となりそうな発明を主題として包含している場合には注意をする。

また、出願中のものは、将来的な分割出願も意識して、慎重にスクリーニングをする必要がある。

対象となる件数が膨大で複数人のチームでスクリーニングする際には、各担当者間で判断基準や解釈を統一し、ばらつきが出ないように注意する。

これは、外注を使う場合も同様であり、意思の統一を図り、こまめに擦り合せをし、判断に迷う場合には勝手な判断をせずに確認し合うことが大切である。

段階的なスクリーニング、作業履歴の段階的な保存も行い、作業の途中で所定の段階まで戻ることができるように備えることも忘れてはならない。

侵害予防調査は将来に向かって行われるため、将来的にリスクになり得る権利も把握せねばならず、現状の製品等が採用していない構成であったとしても、将来的に採用し得る可能性がある等、想定し得る設計変更も意識して抽出を行う。

(7)コストを抑えるための「工夫」

侵害予防調査の基本は、侵害の恐れのある特許権を漏れなく網羅的に抽出することであるため、何らかの「工夫」によって、検索範囲を絞りヒット件数を減らすことはできないはずである。

しかし、コスト(時間や費用)には制限があることからカバー率100%の完璧な調査は、現実には不可能であるため、何らかの観点に着目して検索範囲を絞り込むという対応を行うことになる。

このとき、何を調査対象としたのかは勿論、何を調査対象から外したのかも報告書や資料に明確に記録しておく必要がある。

調査範囲を絞り込む際には、技術(構成要素・調査観点)を限定したり、構成要素・調査観点を組み合わせて絞り込んだりする。

競合が明確であるときには、対象とする主体(権利者)を限定する場合もあるが、思わぬ主体が重要な権利を保有している可能性もあることから、推奨することはできない(特定の権利主体について、グループ関係にある場合や契約の存在などを根拠に調査の対象から外すことはあり得る)。なお、特定の主体について重点的に力を入れて調査を行うことはあり得る。

また、調査対象の種別を限定することが考えられる。具体的には、出願中(審査継続中)のものは、クレームの記載も広く、権利範囲が未確定であるため、権利化されているもののみをまず調査対象とし、その後の補充調査で出願中のものを追加して調べることも現実的である。

コストに制限がある以上、完璧な調査は不可能であるため、使用可能なコストの制限内で最大限の調査を行うことがポイントとなり、「使えるコスト(労力・時間・費用)はどのくらいか?(How much?)」ということが調査設計における最重要かつ前提事項となる。使えるコストの範囲内でベストを尽くすことはビジネスの基本でもある。

↓つづき

※1:高田貴久、「ロジカル・プレゼンテーション―自分の考えを効果的に伝える戦略コンサルタントの「提案の技術」」、英治出版(2004年2月)

視点の違いについて、給料日に経営者が「人件費をもっと節約せねば」と思い、一般社員が「今月の給料は少ないな」と思うことが例示されている。

また、切り口の違いについて、リンゴを見て感じることは、食べる場合には「おいしそう、まずそう、すっぱそう」と感じ、絵を描く場合には、「丸い、赤い、きれいだ」と感じることが示されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?