やさしい物理講座ⅴ115「重力は質量に働く」

重力は質量のあるものに働きそのものを引き寄せる働きをする。物理学的にはかつて、動かし難さを指す慣性質量 (inertial mass)と、万有引力による重さの度合いを指す重力質量 (gravitational mass)の二通りの定義が存在したが、現在の物理学では等価とされている(等価原理)。

慣性質量と重力質量の等価性は、重力加速度を定めることで説明できる。物体に働く「重力は”重力質量”と重力加速度の積」であり、また、「重力と”慣性質量”の比」が重力加速度となる。

質量の発生原理としてヒッグス機構が有力視されているが完全には分かっていない。

質量は、日常的には重さとして捉えやすく混同されがちである。物体の重さとは、その物体が受ける「重力の大きさ」である。よって、重力場の異なる場所(例えば月と地球とで地表の重力加速度は異なる)では、同一質量の物体を用意したとしても、その重さは異なる。

以上は物体の固有な量としての質量についてであるが、金属などの結晶中を運動する電子など、特殊な状況において質量に相当するような量を考える場合があり、通常の質量と区別して有効質量 (effective mass) などと呼ばれる。

さて、光には重力が働くのであろうか。

光粒子の質量は「0」とされている。つまり光粒子には慣性力が働かない。そして、それは重力が働かないことを意味する。当然の結論であるが、この事実を無視して、光が重力で曲がると主張した一般相対性理論を出している。重力は質量のある物質には働く。光の透過性のある物質中を光が透過しながら物質が運動したときに影響を受ける。フレーネルの随伴係数が示すように、地球上での空気を移動する光速は、空気濃度や空気の流れによっても微妙に測定値に変化をもたらす。宇宙を舞台とする「重力レンズ」現象は「重力」により光が曲げられるではなく、光と宇宙空間ガスが作り出す「屈折現象」である。

やさしい物理講座ⅴ101「重力レンズの正体は光と透過物質(宇宙空間ガス)の屈折である」|tsukasa_tamura (note.com)

光粒子の質量は「0」とされている。つまり光粒子には慣性力が働かない。そして、それは重力が働かないことを意味する。当然の結論であるが、この事実を無視して、光が重力で曲がると主張した一般相対性理論で,思考実験で「時間の遅れ」を解説しているが、前提条件から崩壊した理論で、運動する物体は「時間」まで遅れるなどの根拠にしている。等価原理つまり、運動する慣性力と重力が等しいということで、重力によって時空が湾曲するというこの驚愕の理論の「一般相対性理論」は、理論が破綻しているのである。

今回はこのような事を念頭に修正せずに報道記事を紹介するので、眉唾を前提に自分の頭脳で判断されたい。

皇紀2684年8月18日

さいたま市桜区

理論物理研究者 田村 司

重力って何だろう?【前編】

2024-08-10

「重力」はごく身近な力のひとつです。われわれ人間は地球上をふわふわ浮いているわけではなく、重力によって地上につなぎ止められていますし、どれほど高くジャンプしてもすぐに着地します。テーブルが大きく傾けば、その上に置いてあるものは床に向かってなだれ落ちます。

こうした現象はわれわれにとって“自然”なことであるため、ふだんから重力の存在を意識する人はあまりいません。しかし、重力は宇宙を形作る上で本質的に重要な役割を果たしてきました。重力が存在しなければ、太陽や地球はもちろん人間も誕生せず、「重力とは何か」などと頭を悩ませる者も存在しなかったはずです。

では、重力とはいったいどんな力で、ほかの力とは何が違うのでしょうか? 重力についての理解は時代によって変遷し、現在では重力の存在そのものに疑問を投げかける研究者もいます。前編となる本稿では宇宙における重力の役割とニュートン力学までの重力研究の歴史を追います。

■宇宙は“重力の作品”?

われわれの宇宙の“主役”は「重力」といえるかもしれません。重力は宇宙の誕生時から現在まで、ありとあらゆる天体、そしてそれらを形づくる粒子のひとつひとつに力を及ぼしてきました。重力は宇宙のいたるところにその痕跡を残しただけでなく、現在もさまざまな天体現象を引き起こしています。少々大げさに表現するならば、われわれの宇宙全体が“重力の作品”なのです。

たとえば、地球は太陽のまわりを公転しています。これは重力が地球を太陽につなぎとめているためです。火星や木星などの惑星、その他の小惑星などもすべて、太陽の強大な重力に引きつけられています。

その太陽も、天の川を構成する幾千億の星々のひとつです。さしわたし10万光年もあるわれわれの銀河では重力が星々をゆるく束縛し、その結果として天の川銀河は形を維持しながら回転しつづけています。

星(恒星)の一生もまた、重力によって決定づけられています。星が誕生するとき、その材料となるガスや塵(ダスト)などの物質はたがいに重力によって引きつけられます。こうして集合した物質はまたも重力によって強く押し縮められて“点火”し(すなわち核融合反応の始まり)、星として輝きはじめます。つまり、われわれが日々享受している太陽の光と熱もまた“重力の賜物”といえます。

巨大な星の最期に起こる衝撃的なエネルギー現象「超新星爆発」は「重力崩壊」によって発生します。星が燃料を使い果たして自重を支えられなくなったとき、星を形作っていた物質が重力によって一瞬で押しつぶされたかと思うと、中心部で激突して宇宙空間に吹き飛ぶのです。これが超新星爆発です。

この爆発で“爆心地”に残った物質も、ふたたび重力崩壊に見舞われます。それらは自らの重力によって強力に圧縮され、中性子星やブラックホールのような“エギゾチックな天体”(※1)に生まれ変わります。

さらに、広大な宇宙の命運もまた、重力が握るとされています。宇宙の物質密度が高すぎれば、重力によって遠い未来に時空が収縮しはじめ、ついには宇宙全体が潰れるかもしれません。逆に、宇宙の膨張が加速した結果、重力ではそれをとどめられずに時空が“引きちぎられる”可能性も指摘されています。

しかし、これほど重要でありながら、人間はまだ重力について十分な理解には達していません。

■ガリレオの「落体の法則」

重力について最初期に考察したのは、古代ギリシアの大哲学者アリストテレスとされています。紀元前4世紀に生きた彼にとって、重力とは「物質が“本来の居場所”に戻ろうとする力」でした。彼は、宇宙は土・空気・火・水の4大元素で構成されていると定義し、このうち水と土は宇宙の中心(=当時は地球の中心)に属するため、つねにそこへ向かおうとすると考えたのです。さらに彼は、重い物体ほど強い重力が働き、より大きな速度で落下すると主張しました。

物体は地球の中心に向かい、その速度は重いほど大きい──アリストテレスのこの見方は、ガリレオの登場まで科学界の主流を占めることになります。

他方、別の視点から重力を考察していた人々もいました。紀元前3世紀、古代ギリシアのアルキメデスは物体の「重心」という概念を提示しました。彼は三角形や平行四辺形などさまざまな図形に重力が作用したとき、それらには1点で吊り下げても釣り合いを保つ点が必ずあることを見いだしたのです。この点が重心です。後述するニュートンは物体の重心(正確には質点)に全質量が集中しているとみなして、万有引力の理論を構築しました。

さらに紀元前2世紀には中東の都市セレウキアのセレウコスが、海に干満があるのは月が地球の海の水を引きつけるからだとする説を残しています。これは地球以外の物体も重力をもつという最初の指摘かもしれません。

重力の本質にさらに迫る議論が始まったのは17世紀頃でした。ドイツ出身のヨハネス・ケプラーは17世紀初頭に惑星運動の3つの法則、いわゆる「ケプラーの法則」を発見し、太陽系の中心が地球ではなく太陽であると明確に示しました。注目されるのは、これらの法則が天体間に働く重力の存在を示唆していたことです。後にニュートンが万有引力の法則に至ったのも、このケプラーの法則あってこそといえます。

さらに、ピサの斜塔の実験の逸話(真偽は不明ですが)でも知られるガリレオ・ガリレイは、17世紀にアリストテレスの見方をくつがえし、物体の重さと落下速度には関係がないと主張しました。「落体の法則」として知られるこの理論は、鳥の尾羽でも巨大な鉄球でも(空気抵抗を受けない真空中であれば)落下速度が変わらないことを示しています。

加えてガリレオは、物体は落下しながら加速する、つまり「重力は加速度として表現される」ことに気付いたのです。

しかし、重力をそれまでよりもはるかに広い視野でとらえたのは、近代物理学の礎を築いたアイザック・ニュートンでした。彼が有名な「万有引力の法則」を思いついたのは1666年頃、彼の在籍していたケンブリッジ大学が致死的な感染症ペスト(黒死病)の流行とロンドン大火のために長期にわたって閉鎖されていた時期だといわれています。

■リンゴの落下と月の落下

故郷の果樹園の木陰で休んでいたニュートンに、落ちてきたリンゴがぶつかった──それこそ彼が万有引力を思いつくきっかけだったとする伝説があります。

友人の考古学者ウィリアム・ステュークリによれば、ニュートンはケンブリッジ大学で食後にくつろいでいるとき、万有引力の発見について中庭のリンゴの木を見ながら次のように語ったといいます。

「リンゴはつねにまっすぐに地面へ落下する。それはなぜかと考えたんだ。なぜリンゴは横に向かったり上昇したりせず、地球の中心へと向かうのか? それは地球がリンゴを引きつけているためではないか、と」

しかし、これだけではアリストテレスの茫漠とした見方とたいして変わりません。ニュートンのアイディアの真の価値はその先にありました。彼はリンゴの落下と同様に、「月も地球に向かって落下している」と考えたのです。

ニュートンは著作『A Treatise of the System of the World(世界体系についての論説)』(※2)にて、月に作用する重力を説明するうえで、とてつもなく高い山に置いた大砲を真横に向けて発射する思考実験を示しています。発射された砲弾は、地球の重力によって放物線を描いて落下します。われわれが地面と平行にボールを投げたときの様子と変わりません。

しかし、砲弾を非常に速いスピードで発射すればどうでしょうか? 砲弾はもっと遠方にまで達するはずです。そして、地球の表面は平面ではなく、曲面です。仮に、砲弾が100m進むうちに高度が1m下がったとしても、同じ距離を進むうちに地表面も1m低くなっているとしたら、砲弾はいつになっても地表に達することなく“落下しつづける”はずです。いいかえれば、このとき砲弾は地球を周回しはじめるのです。

砲弾の周回速度は、砲弾の高度、重力加速度、それに地球の半径をもとに幾何学的な手法で求めることができます。たとえば、国際宇宙ステーション(ISS)が周回する高度約400kmでは、安定して周回するには秒速7.7kmが必要です。

だとすれば、はるか遠方の月もまた地球の重力に引かれて刻々と落下しつつ、地球を周回しているとみなせるのではないか──こうしてニュートンは、リンゴの落下と月の周回を見事に結び付けてみせました。

■フックに激怒したニュートン

実をいえば、ニュートンが自説を発表する1687年以前にも、惑星を引きつける太陽の力に気付いた科学者がいました。バネの法則で知られるロバート・フックや彗星の回帰を示したエドモンド・ハレーなどです。

彼らは1680年頃、惑星に働く引力は太陽から離れるほど弱くなる、具体的にいえば引力は距離の2乗に反比例する(逆2乗の法則)と考えました。しかし、その引力をもとにケプラーの惑星運動の第1法則、すなわち「惑星軌道は楕円」を導くことはできなかったのです。フックは自分には計算できると豪語したそうですが、その結果を誰にも見せようとしませんでした。

しかし、ニュートンは違いました。彼の強みは数学にあったのです。ハレーに「逆2乗則で力を受ける天体はどう動くか」とたずねられたニュートンは、「楕円」と即答しています。驚いたハレーがなぜわかるのかと質問すると、ニュートンは「昔、計算したんだ」と答えたのです。

一般には『プリンキピア』と呼ばれる著書『Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica(自然哲学の数学的諸原理)』で、ニュートンは幾何学的な手法を駆使して「万有引力の法則」を説明しています。ニュートンは万有引力の法則の発見と時を同じくして積分や微分を生み出したので、それらを用いてより簡単に惑星軌道を計算することもできたでしょう。

ちなみにフックは自分が先に逆2乗の法則を発見したと主張し、その成果をニュートンが盗んだと非難しました。実は、2人は以前にも光の解釈をめぐって論争したことがあり、そのときは和解したものの、フックが逆2乗の法則の先権を主張したことで不和が再燃しました。光学の理論についてフックをはじめ多くの科学者から批判されたためか、ニュートンは万有引力の法則を長らく秘していたので、フックの主張は無理からぬことともいえます。

ハレーが仲裁に入り、ニュートンが当時まとめていた『プリンキピア』にフックなどへの謝辞を記すことで、2人の関係はいったんは落ち着きました。しかし、その後もフックがくり返し先権を主張したため、内向的といわれつつもときには強い怒りを爆発させたことで知られるニュートンは激怒し、フックへの謝辞を削ってしまいました。最終的にニュートンはハレーになだめられ、『プリンキピア』にフック(と他の2人)の貢献をごく短く事務的に記述しました。

ともあれ、ニュートンが同時代の誰よりも先を進んでいたことは確かです。とりわけ、万有引力という言葉の「万有」、すなわちユニバーサル(=普遍性)を重視したのはおそらくニュートンだけでした。彼はしばしば「天上と地上を統一した」といわれます。つまり、宇宙空間であろうと地球上であろうと、同じ物理法則が支配することを示したのです。

さらに重要なのは、太陽や地球などの天体のみが他の天体や物体を引きつけるのではなく、あらゆる物質が他の物質に対する引力をもつと見た点です。これはどんなに小さな物体でも例外なく他の物体を引き寄せる、すなわち物質がその本来の性質として重力を備えていることを意味します。

しかし、ニュートン自身は万有引力の法則に完全には満足していませんでした。それは、重力が遠隔力としてしか扱えないためでした。運動法則における力は近接力、すなわち物体を実際に押したり引いたりするなどの行為によって作用する力です。これに対して、ニュートンの重力は接触していない物体どうしに作用する力だったのです。

重力をまったく別の姿へと変貌させ、近接作用として説明したのは、20世紀の物理学の巨人アインシュタインでした。【後編へ】

■脚注

※1…エギゾチックな天体:白色矮星、中性子星、ブラックホールなど、通常の星とは異なる性質の天体を指す。いずれも非常に密度が高く、強い重力のために天体内部では原子が“壊れた状態”にある。それぞれの天体の密度は角砂糖1個分でいうと白色矮星は1トン、中性子星は1億~10億トンとされ、ブラックホールでは理論上は密度無限大の点(特異点)が中心部に存在するとされる。特異点ではいっさいの物理法則が成立しない。

※2…『A Treatise of the System of the World(世界体系についての論説)』:ニュートンの著書『プリンキピア』第2部の手稿(1685年)の英語翻訳版(原文はラテン語)。実際の『プリンキピア』出版時にはこの部分は内容を改変したうえで第3部となった。

重力って何だろう?【後編】

2024-08-11

「重力」はごく身近な力のひとつです。われわれ人間は地球上をふわふわ浮いているわけではなく、重力によって地上につなぎ止められていますし、どれほど高くジャンプしてもすぐに着地します。テーブルが大きく傾けば、その上に置いてあるものは床に向かってなだれ落ちます。

こうした現象はわれわれにとって“自然”なことであるため、ふだんから重力の存在を意識する人はあまりいません。しかし、重力は宇宙を形作る上で本質的に重要な役割を果たしてきました。重力が存在しなければ、太陽や地球はもちろん人間も誕生せず、「重力とは何か」などと頭を悩ませる者も存在しなかったはずです。

では、重力とはいったいどんな力で、ほかの力とは何が違うのでしょうか? 重力についての理解は時代によって変遷し、現在では重力の存在そのものに疑問を投げかける研究者もいます。後半となる本稿ではアインシュタインの重力理論から量子重力理論までの現代的な重力研究を追います。【前編を読む】

■ニュートン力学の小さな影

太陽も地球も、そして浜辺のとるに足らない砂粒も、あまねく他の物質を引きつける──それがニュートンの「万有引力(重力)の法則」です。どうして投げ上げたボールは落ちるのか、どうして潮は満ち引きをくり返すのか、どうして惑星は軌道をめぐっているのか等々、ニュートンの万有引力の法則とその力学体系は、あらゆる物体の運動を明確に説明するように思えました。海王星も、ニュートン力学によってその存在が予測されたのです。

しかし、ニュートン力学はすべてを解明したわけではありません。たとえば水星の近日点(軌道上で太陽に最接近する位置)は年々ずれていきますが、ニュートン力学にもとづく計算値と観測値は一致しませんでした。

そこに登場したのがアインシュタインの「相対性理論」です。それはニュートンの法則が登場して以来、200年以上もの間、誰も疑問に思わなかった時間と空間の見方を大きく変貌させることから始まりました。

ニュートン力学における時間と空間は、人間ともさまざまな事物とも関係なく、過去から未来へと途切れなく存続するものでした。それはある種のフレームのようなもので、内部で何が起こっても時間や空間には決して影響しません。ところが、アインシュタインの相対性理論は、時間や空間が人間や事象によって変化するものであり、重力とは時空の性質そのものであると示したのです。

■光と併走するアインシュタイン

「光と同じ速度で飛行すると世界はどう見えるか」──アルベルト・アインシュタインによれば、この疑問が相対性理論を生み出す原動力になったといいます。彼の父はかつて発電機の製造企業を経営しており、アインシュタインは電磁気学にとりわけ強い関心を抱いていました。

「マクスウェルの電磁方程式」(※1)をもとにこの問題を検討したアインシュタインは、奇妙なことに気付きました。光のスピードは観測者自身がどのように動こうとも、つまり観測者が光に対して併走しようが逆走しようが変わらないのです。真空中の光速はどのような状況でもつねに一定になりました。

さらにこの「光速度一定」を前提にすると、観測者とその対象の状況に応じて時間や空間が伸び縮みすることがわかりました。しかも、時間と空間は別々に変化するのではなく、一体化した「時空」として伸縮していました。

現代的な例として、1周90分で地球を周回する国際宇宙ステーション(ISS)を考えます。毎秒7.7kmという高スピードで動くISSを地上から観測するとき、光速度が一定とみなせばISSの内部では時間がゆるやかに進み、また長さは縮んでいるはずです。つまり「時空は各人の相対的な運動により相対的に変化する」のです。そこで、この理論は「相対性理論(相対論)」と呼ばれるようになりました。これはニュートン力学からのパラダイムの大転換でした。

アインシュタインは1905年、この理論を1本の論文として発表しました。タイトルは「運動体の電気力学について」。相対性理論が世に出た瞬間です。

しかし、アインシュタインはここで満足しませんでした。というのも、この理論は一定の速度(等速)で移動する物体のみを対象にしており、加速する物体には適用できないためです。

彼は同時に、時空が変化しないことを前提にしているニュートンの力学体系を相対性理論に合わせて修正する必要も感じていました。しかも、アインシュタインの言葉を借りるなら、ニュートン力学はある種の“循環論法”に陥っていたというのです。

というのは、ニュートンの「慣性の法則」は「“重力の及ばない場所”では物体は一定速度で動くか、もしくは静止したまま動かない」と述べているのに、他方では「物体が加速運動をしていないことをもってのみ、重力の不在を知る」としています。つまり、ニュートン力学では重力は十分に定義されておらず、重力の存在を独立して知る方法がないのです。

他方、当時の物理学界では重力について別の課題もありました。「慣性質量」と「重力質量」は等価か、つまり同じかどうかを明らかにすることです。これらは少々聞き慣れない言葉ですが、たとえば慣性質量とは床の上に置かれた箱を押すときの動かしにくさであり、重力質量とは箱を持ち上げるときの重さとみなせます。こうした問題について思い悩んでいたアインシュタインに、解決のヒントは突然やってきました。

■転落したトタン屋の重力

ある朝、アインシュタインが新聞を手にすると「トタン屋が屋根から転落した」という記事が目に飛び込んできました。この不運なトタン屋は落下中に重力を感じなかったに違いない、とアインシュタインは直感しました。なぜなら、トタン屋の体重(質量)に対する「重力加速度」と「落下という運動による加速度」は一致するからだ、と(ちなみに、トタン屋の命に別状はありませんでした)。

これは、先述した重力質量と慣性質量が等価であることを意味します。アインシュタインは、この等価性にもとづけば重力の理論が構築できることに気付きました。

たとえば、次のような状況を想定します。重力が及ばない空間でエレベーターのような箱に人間を閉じ込めて、誰かが箱を下方へと引っ張って加速させたとしましょう。このとき、箱の内部の人物にはこれが物理的な力による加速なのか、それとも重力による加速なのか見分けがつきません。

ここで、加速中の箱の内部の人物が壁に向かってレーザー光を放ったとします。彼にはレーザー光は直線として観測されます。ところが、外部の静止地点から観測すると、光の経路は曲線を描くはずです。

他方、光はつねに時空に沿って最短距離を進行するとされていますから、箱の様子を観測していた外部の観測者は、箱(物体)の運動によって時空が曲がったと解釈するでしょう。

箱に対して(物理的な力ではなく)重力が働く空間で同様の実験を行っても、外部の観測者はまったく同じように光が曲がる様子を見るはずです。だとすれば、加速度の働きで時空が曲がるのと同様に、重力の働きでも時空自体が湾曲する、それも重力が強いほど時空も大きく曲がる──アインシュタインはこう考えました。これは、重力が時空の性質であることを意味します。

重力によって時空が湾曲するというこの驚愕の理論は「一般相対性理論」と呼ばれています。加速運動も扱える一般的な理論だからです。これに対して、初期の相対性理論は等速運動という特殊なケースのみを扱うため、特殊相対性理論と呼ばれています。

■アインシュタインの“最大の失敗”?

物理学の2大巨頭であるニュートンとアインシュタインが描き出した重力の姿はそれぞれまったく異なり、同じ存在とは思えないほどです。

その一例は太陽系です。ニュートン力学によれば、太陽と惑星は重力で引きつけ合っており、惑星は慣性で前方に進みながら太陽に向かってつねに落下しています。ところが、アインシュタインの一般相対性理論によれば、惑星は太陽のまわりの湾曲した時空を慣性によって“まっすぐ”に進行しています。さらに、物体が存在する時空そのものが重力を示すため、重力はニュートンの万有引力(=遠隔力)とは異なり、近接力とみなすことができます。

アインシュタインは大学時代の旧友マルセル・グロスマンの手を借りて、リーマン幾何学(※2)という手法を使ってこの重力の理論を定式化しました。それが「重力方程式」です。

アインシュタインはこの方程式を用いて、水星の近日点移動などのニュートン力学では説明できなかった観測結果を解決しただけでなく、さらにいくつもの予言を提出しました。

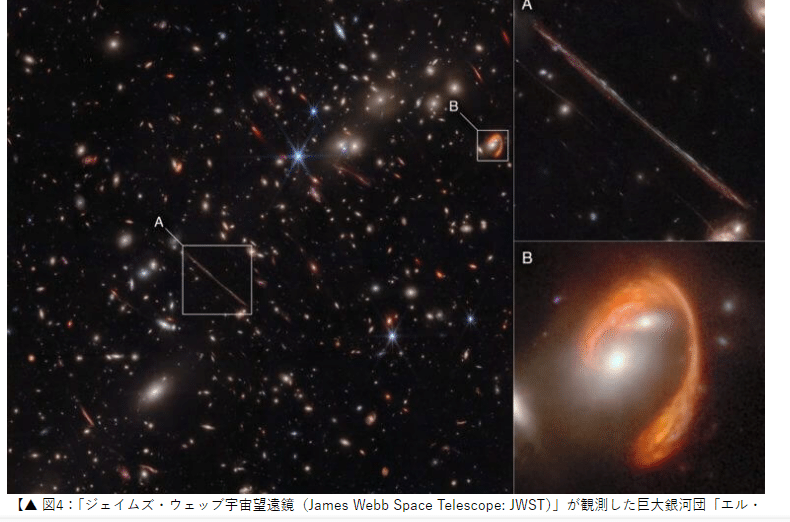

たとえば、巨大な銀河などがもたらす強大な重力が“レンズ”のように働いて、観測者から見てさらに遠方の天体の像をゆがませたり複数に見せたりする「重力レンズ効果」(図4)、天体の重力によって光の波長が伸びる「重力赤方偏移」、さらには大質量の物体が急激に動いたことによって時空が伸縮し、それが周囲に広がる「重力波」などです。

アインシュタインは宇宙全体にも重力方程式を当てはめましたが、その計算によれば宇宙の時空は非常に不安定になって収縮するか膨張することがわかりました。永遠に存続する“不滅の宇宙”を想定していたアインシュタインは苦渋の選択として、ある種の反発力を示す「宇宙項」を重力方程式に付け加えて不変の宇宙を生み出しました。

後に宇宙が膨張していることが明らかになると、アインシュタインはこの宇宙項を「わが人生最大の失敗」と悔やんだと伝えられています(現在、宇宙項は正体不明の「暗黒エネルギー(ダークエネルギー)」として復活しています。※3)。

大成功かに見えた一般相対性理論でしたが、ひとつの大きな問題がありました。それは、マクロな視点をもつ一般相対性理論は、ミクロを対象とする「量子論(量子力学)」とは相容れないことでした。

■量子論は重力を理解できない?

量子論は相対性理論とほぼ同時期の20世紀初頭に登場し、当時の最高レベルの科学者の困惑と若手科学者の熱狂のうちに構築されました。

量子論はそれまでの物理学の常識に強烈なボディーブローをくらわせました。この理論は物質の“実在”や因果関係をあいまいにして、従来の物理学のよりどころをグラグラとよろめかせたのです。電子は粒子であると同時に波でもある、粒子の位置は確率的にしかわからない、粒子は観測した瞬間に状態が決定する、ある種の情報はどんなに遠方でも一瞬で伝わる、等々です。これらはいずれも量子論の予言ですが、感覚的には信じがたい話ばかりです。

当初、量子論の数々の予測はアインシュタインをはじめとする多くの科学者の批判を浴びました。しかし、現在では量子論の予測の大部分が観測や実験で確認されています。現代社会を支えるさまざまな工業製品も、量子論的効果を無視して設計することはできません。

量子論は力の解釈も変貌させました。たとえば、電磁気力は“力を伝達する空間”、すなわち電磁場を通じて物質に作用するとされてきました(※4)。これに対して量子論では、物質が“電磁場の粒子”である光子を吸収あるいは放出することによって電磁気力が伝わるとしています。いわば、粒子間の“キャッチボール”が力の正体だというのです。

では、一般相対性理論が示した重力も量子論的な描像で理解できるのでしょうか? 物理学者たちはそう考えています。つまり、電磁場の粒子である光子のように重力場にも力を伝える粒子(重力子=グラビトン)があり、それらが物質間で交換されることによって重力は伝わると見ているのです。しかし実際には、現代物理学は重力を量子論的に表せずにいます。

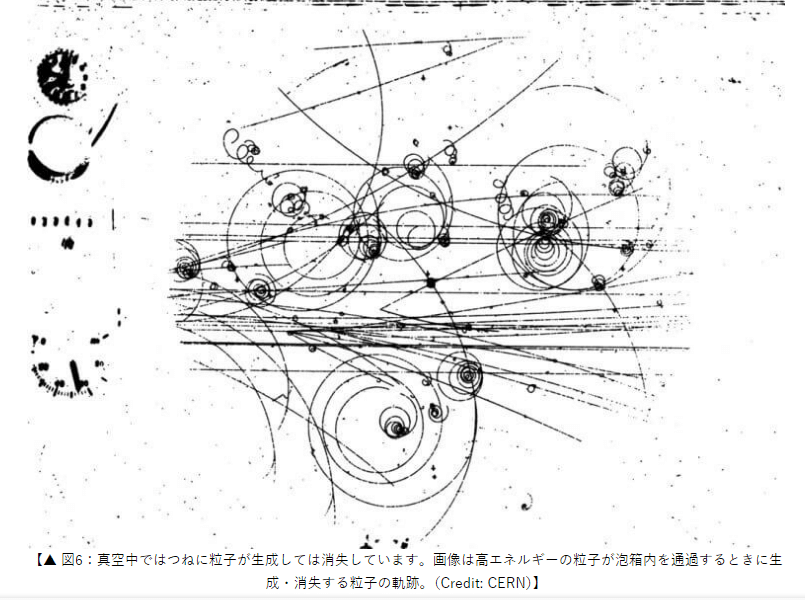

■重力は“絨毯の下”に掃き込めない

一般相対性理論と量子論の統合が困難な理由のひとつは、量子論でいう“ゆらぎ”(※5)にあります。量子論によれば、真空中ではつねに粒子が生成しては消失しており、そのために時空はゆらいでいます。問題は、粒子に働く力などのさまざまな物理量が、ゆらぎの効果を考えると無限大になってしまうことです。

実は、このようなゆらぎの影響は、電磁気力など重力以外の力では粒子の質量や電荷の値を計算上うまく操作すれば解消されます。これは「くり込み」と呼ばれる物理学的手法です。巧妙なつじつま合わせにも見えることから一時期は「絨毯の下に問題を掃き込んだ(sweep something under the rug)」などと英語の慣用句を使って揶揄されたこともありますが、その後さまざまな場面でその有効性が確認されています。

ところが、重力は絨毯の下におとなしくおさまろうとしませんでした。相対性理論によれば、重力とは時空自体の性質です。そして、時空は質量(=エネルギー)によってつねに伸縮しています。もしも量子論のいうように質量をもつ粒子がたえず生成・消失しているならば、時空もそれによって伸縮し、ゆらぎの効果は果てしなく波及します。その結果、“くり込み”ができなくなってしまうのです。そこで、一般相対性理論と量子論を統合して矛盾なく重力を説明するため、従来とは異なるアプローチが必要とされました。

■重力は幻影か?

しかし、重力を量子論的に理解する方法などあるのでしょうか? 現在では、それを可能にするさまざまな「量子重力理論」が登場しています。

そのひとつは、粒子が非常に短い「弦(ひも)」だと考える「超弦理論(超ひも理論)」です。また、粒子自身というよりも、空間に“最小の大きさ”があると見る「ループ量子重力理論」も現れました。これらの理論では、理論を表す方程式から自然に重力の存在が引き出されるといいます。

注目されるのは、いずれの理論も空間の概念がこれまでとはまったく異なる点です。ループ理論では空間が連続的ではないとしていますし、超弦理論はわれわれの宇宙が10次元だとしています。アインシュタインの一般相対性理論が示すように、重力が時空そのものの性質だとみなすのであれば、空間の概念が変わるのは当然の事態かもしれません。光子や他の力の粒子のように、“時空の内部で動きまわる”という見方は、重力の粒子には通用しないのです。

さらに、「重力は幻だ」と主張する仮説まで登場しています。物理学者さえ困惑するこの見方は「ホログラフィック理論」と呼ばれ、超弦理論から発展したものです。ホログラフィというと、SF映画で空間に青白く浮かび上がる立体映像を想起するかもしれません。実際に、この理論の名称は2次元画像(ホログラム)に光を当てると浮かび上がる立体映像(ホログラフィ)に由来しています。

ホログラフィック理論の提唱者は次のように説明します。われわれは3次元空間に住んでいると信じて疑いもしないが、現実には2次元空間の住人かもしれない、と。言ってみれば、実際には球の表面から1ミリも離れられないのに、球の内部で自由に動きまわっていると勘違いしているような状態です。

さらに、ホログラフィック理論のいう“現実の2次元世界”には、重力が存在しません。しかし、重力以外の力によって物質が作用しあうと、球の内部の幻影としての物質はあたかも重力が働いているような動きを見せるというのです。

では、本当に重力は幻影にすぎないのでしょうか? それはいまのところわかりません。これまでとはさらに異なる新たな理論がポンっと飛び出してくる可能性もあります。

重力は、古代には物質を“宇宙の中心”へと引きつける不可思議な力でした。しかし、その後の近代科学の進展にともなって、重力は天体運動を支配する基本法則からあらゆる物質が本質的に備える力に、そして20世紀には時空の性質(歪み)へと変遷してきました。さらに、量子論の登場によって物理学者は重力の扱いに四苦八苦し、現在は重力が幻だとする見方まで現れました。

重力の理論はどこまで遠くに向かうのでしょうか、それともいまは“振り出し”に戻ったのでしょうか? それでもわれわれは、自然界に「重力」としか言いようのないものをつねに体感し、目にし続けています。われわれが重力をどう論じようが、かつてイギリスのSF作家テリー・プラチェットが言ったように「重力は振り払うのが困難」なのです。

■脚注

※1…マクスウェルの電磁方程式:19世紀後半にジェームズ・クラーク・マクスウェルは電場と磁場の性質および両者の関係を示す一連の方程式を示した。マクスウェル自身もこれらの方程式から電磁波(光)の速度を導いている。

※2…リーマン幾何学:19世紀の数学者ベルンハルト・リーマンが提出した非ユークリッド幾何学の一種。ユークリッド幾何学のような直線的な座標軸を必要としない。たとえば球面はユークリッド幾何学では3次元だが、リーマン幾何学では2次元とみなせる。

※3…暗黒エネルギー(ダークエネルギー):宇宙の膨張を加速させる未知の力で、1990年代に超新星の観測にもとづいて示唆された。暗黒エネルギーは宇宙の時空において斥力として作用し、重力方程式では宇宙項に相当する。その量は宇宙が膨張するとともに増大し、現在では宇宙の全エネルギー(質量含む)の70%近くを占めるという。

※4…電磁気力:古典的には電磁気力は電磁場の振動(電磁波)により伝えられると見る。より具体的には電磁波が物体に衝突した結果、その物体の状態が変化することが電磁気力の伝達。

※5…ゆらぎ(量子ゆらぎ):量子論によれば、時空(真空)はどこをとってもエネルギーが変化しつづけている。このようなゆらぎは、ハイゼンベルクの不確定性原理によれば粒子の位置や速度を同時に正確に観測できないためだが、粒子がたえず生成・消失しているためと解釈することもできる。

Source

A. アインシュタイン『相対論の意味(The Meaning of Rerativity)』、訳:矢野健太郎、岩波文庫(2015年)

Juan Maldacena - Stories by Juan Maldacena (Scientific American)

文/新海裕美子 編集/sorae編集部

重力レンズ効果で像がゆがんだ銀河の数々 ウェッブ宇宙望遠鏡が観測

2023-08-08

こちらは「ほうおう座」(鳳凰座)の方向約76億光年先の銀河団「ACT-CL J0102-4915」を捉えた画像です。銀河団全体の質量は実に太陽の約2100兆倍と推定されています。宇宙誕生から60億年ほどが経った当時の宇宙で存在が知られている銀河団のなかでは最も大規模であることから、ACT-CL J0102-4915は「El Gordo」(エル・ゴロド、スペイン語で「太った人」を意味する)と命名されています。

ウェッブ宇宙望遠鏡は人の目で捉えることができない赤外線の波長で主に観測を行うため、公開されている画像の色は取得時に使用されたフィルターに応じて着色されています(※)。

※…この画像では1.15μmと1.5μmを青、2.0μmと2.77μmを緑、3.56μmと4.44μmを赤で着色しています。

エル・ゴロド銀河団はかつて「ハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope:HST)」でも観測されたことがありますが、アメリカの宇宙望遠鏡科学研究所(STScI)によると、ハッブル宇宙望遠鏡の観測ではうっすらとしか見えていなかった歪んだ像の銀河をウェッブ宇宙望遠鏡は幾つも捉えることに成功しました。

次に掲載する画像では、そのなかでも特徴的な2つの銀河がピックアップされています。STScIによると、Aの四角で示されている細長く伸びた像の銀河はスペイン語で「La Flaca」(ラ・フラカ、やせた人)と呼ばれており、光が地球に届くまでに約110億年を要しました。Bの四角で示されているフック状の像をした銀河はスペイン語で「El Anzuelo」(エル・アンスエロ、釣り針)と呼ばれていて、光が地球に届くまでに約106億年を要したといいます。

銀河の像を歪ませているのは「重力レンズ」効果です。重力レンズとは、手前にある天体(レンズ天体)の質量によって時空間が歪むことで、その向こう側にある天体(光源)から発せられた光の進行方向が変化し、地球からは像が歪んだり拡大して見えたりする現象のこと。重力レンズは遠方の天体を観測するための“天然の望遠鏡”として利用できますし、その強さを分析することで、未知の暗黒物質(ダークマター)の銀河団における分布を知ることも可能です。

エル・ゴロド銀河団の膨大な質量による重力レンズ効果とウェッブ宇宙望遠鏡の組み合わせは新たな科学的成果をもたらしました。たとえば、エル・アンスエロの像が受けている重力レンズ効果をアリゾナ州立大学のPatrick Kamieneskiさんを筆頭とする研究チームが補正したところ、この銀河は直径2万6000光年の円盤状の銀河であり、その中心部では星形成が急速に弱まる「クエンチング(quenching)」と呼ばれるプロセスが確認されたといいます。Kamieneskiさんたちの研究成果をまとめた論文はthe Astrophysical Journalに受理されており、現在arXivでプレプリントが公開されています。

また、カンタブリア物理学研究所のJose Diegoさんを筆頭とする研究チームがラ・フラカとは別の細長く伸びた像の銀河(冒頭の画像で左下隅付近に見えている)を分析したところ、単一の赤色超巨星とみられる天体が検出されました。この天体は宇宙論的距離で初めて検出された単一の赤色超巨星の可能性があるということです。Diegoさんたちの研究成果をまとめた論文はAstronomy & Astrophysicsに掲載されています。

冒頭の画像はウェッブ宇宙望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡を運用するSTScIをはじめ、アメリカ航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機関(ESA)から2023年8月2日付で公開されています。

参考文献・参考資料

重力って何だろう?【前編】 | sorae 宇宙へのポータルサイト

重力って何だろう?【後編】 | sorae 宇宙へのポータルサイト

重力レンズ効果で像がゆがんだ銀河の数々 ウェッブ宇宙望遠鏡が観測 | sorae 宇宙へのポータルサイト

やさしい物理講座ⅴ101「重力レンズの正体は光と透過物質(宇宙空間ガス)の屈折である」|tsukasa_tamura (note.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?