物語の欠片 韓紅の夕暮れ篇 12

-レン-

カリンと共にマカニへ戻ってから数日は平穏に過ぎた。

その間に一度だけ、シヴァと一緒に族長の家へ行く途中でソレルが近くへやってきて、そのまま一緒に族長の家まで行った。

前回シヴァの元へ現れた日からまだ十日も経っていなかった。こうやって少しずつ距離を縮めてゆくのだろう。

その時にはたまたま族長の所へモミジも来ていて、レンがモミジを、シヴァがソレルを相手に訓練をした。鳥たち同士は、お互いを気にしている様子を見せつつも、適度に距離を保って、決して交わることは無かった。

森の主が言っていた良い風とは、もしかしたらエルムのことだろうかと考えたりもしたが、結局よく分からなかった。森の主の語ることは、レンにとっては直接的な意味をなさないことが多いが、それは自分の理解が及ばないからなのだろう。ただ、森の主が自分に語りかけてくるのは、いつもレンの心に僅かな迷いや不安がある時だということには気がついていた。そういう時に森の主の言葉を聞くと、きっとこのまま前に進めばよいのだと勇気づけられるのだ。

そんなことを考えながら、ある日の任務と訓練を終え、いつもどおりシヴァと族長の家へ行くと、そこにはカリンが待っていた。フエゴの件で、何か進展があったのだろう。

前回のフエゴ行きでは、玻璃師が実際困っていることが分かったことくらいしか成果が無かった。むしろ、アグィーラの現在の発電の主力である火力発電の燃料を産出しているワイも、今後石炭が売れなくなったら困るのではないかということが分かり、疑いの目を向ける対象は広がってしまったといっていい。

「ご苦労だった。何か変わったことは?」

族長がシヴァに今日の報告を求めた。

「概ね問題ありません。レンギョウから水車の部品がすべて造り終わったと連絡がありましたので、明日以降、組み立てを手伝うことになると思います」

「そうか。……太陽光発電機器に異常は?」

「いえ。問題なく稼働しています」

報告をしながら、僅かの間シヴァの視線がカリンへと移ってまた族長へと戻る。

「……マカニのものは正常に稼働しているのに、フエゴでばかり故障が頻発するのは、やはり少しおかしいですね」

「そうだな」

「何か進展が?」

「報告は終わりか?」

族長がシヴァとレンの顔を交互に見たので、二人は頷いた。

皆で応接用の椅子に場所を移すと、何も言われていないはずのカエデが静かにお茶を運んできてすぐに出て行った。

「クコさんから届いた書簡によると、今の所フエゴで新しい故障は起こっていないそうです」

族長ともまだ話はしていなかったようで、カリンは三人に向けて話を始めた。

「今の所って、カリンと僕が帰って来てからまだ数日しか経っていないよ?」

「私たちがフエゴを出てから数えると六日経っているわ。四回目の故障が発生してからは十日以上……いえ、十五日くらい経っている。前回は、クコさんたちがフエゴを発った翌日に次の不具合が発生したらしいから、もっている方ではないかしら」

「そうか。それなら、見張りが功を奏しているということか、あるいは、本当に初期の問題だったかのどちらかだね」

四回目はカリンを同行することになったので、不具合が発生してからアグィーラの官吏がフエゴへ駆けつけるまでも数日空いている。

「四回目までは、十日に満たない間隔で不具合が発生していたわけか……」

レンとカリンの会話の合間にシヴァが難しい顔で呟いた。改めてそう言われると、相当頻発していたように感じる。その都度フエゴまで往復しなければならなかったクコたちも大変だっただろう。

「十日どころではないわ。最初の不具合が発見されて、その二日後にクコさんたちが駆けつけて修理をして、そのままフエゴで二日様子を見てからアグィーラへ戻った翌々日に二回目の不具合が発生。この間は七日でしょう?」

二回目の不具合も二日後にアグィーラの官吏たちが修理を行い、今度は三日様子を見てフエゴを発ったが、またしてもその翌々日に三回目。この間が八日。四回目は三日様子を見てフエゴを発った翌日だから七日。二十日余りの間に四回故障が発生していたことになる。明らかに異常だ。それに、まるでアグィーラの官吏たちがアグィーラへ戻るのを待っていたかのように不具合が発生している。

「そういえば、エルアグアの実験はどうなってるの? そちらでは不具合は起こっていないのかな」

「クコさんが何も言わないところをみると、特に問題は起こっていないのだと思う」

「マカニとエルアグアは正常。ああ、あとアグィーラもな。そしてフエゴでは不具合が頻発……かといって、原因がフエゴにあると考えるのは時期尚早だな」

シヴァの言いたいところは、レンにも理解ができた。

「それって例えば、石炭の売り上げを維持しようとしたワイ族が、敢えてフエゴで騒ぎを起こしているような場合を考えてのことだよね?」

「まあ、そうだな。同じことはワイ族だけではなく、ポハクにもアグィーラにも、我々マカニ族にだって言える。どこにだって、太陽光発電を導入してほしくないと考える人が居る可能性はある。新しい発電方法を入れることについては、俺たちがまだ気がついていない影響があるかもしれないことも考えると、可能性は無限だ」

「うーん。それは今の時点ではほぼお手上げってことだよね。……あれ? でも、今回はまだフエゴでも問題が発生していないとなると、クコ殿からの書簡の主旨は別にあったっていうこと? まさか問題が起こっていないことを知らせるための書簡ではないよね」

レンが尋ねるとカリンは頷き、眉根をきゅっと寄せて話し始めた。

「壊れた変換器を資材室で分析しているって言っていたでしょう?」

「うん。ああ、その結果を知らせてきたわけか」

「そう。それでね、燃えかすの中に、微量の紙の成分が見つかったみたいなの」

「紙?」

「そうなの。紙なんて、変換器のどこにも使われていないはずよ」

「誰かが覚書のようなものを置き忘れたとか? 僕は現場を見ていないけれど、細かい作業をする上で覚書を見ながらやることもありそうじゃない?」

「その可能性は無くはないけれど……あのね、私、明日からまたアグィーラへ行こうと思うの。クコさんと話をしなければ」

レンが周りを見渡すと、族長はいつもの穏やかな表情、シヴァは先程から相変わらず難しい表情を浮かべていた。事情が分かっていないのは自分だけなのかも知れない。

「いいけど、僕は相変わらず何も解っていないんだ。きちんと説明してほしい」

まだ確証はないのだけれど、と遠慮がちにカリンが話してくれた内容にレンは少なからず驚いたが、族長とシヴァは頷いて聞いているだけだった。細かい仕組みまで考えていたかはともかく、薄々そのようなことだろうと感じていたのだろう。やはり自分は理解が遅いと落ち込みそうになるのを、無理やり気持ちを掬い上げて回避すると、レンは族長とシヴァに自分も同行したい旨を告げた。

「そうするのが良いだろう。ただし、その後アヒへ行く時はついてゆかぬことだ」

「はい。マカニ族が手を出すわけにはいかないからですね?」

「そのとおりだ」

他種族間の問題に口を出せるのは王都であるアグィーラだけだ。

以前アヒ族とポハク族で鉄鉱石の利権をめぐる問題が起こった際は、アヒの族長であるアキレアから直接マカニ族に対して援助の依頼があったから関わった。

ポハク族とワイ族の間で税金に関する問題が起こった際も、たまたま先にレンとカリンがそこに滞在していたから少し関わることになったが、実際にことを解決したのはポハクの族長であるパキラであったし、本来は関わるべきではないというのが筋だろう。

今回の依頼元はアグィーラだ。しかもマカニ族に依頼があったわけではなく、アグィーラの官吏としてのカリンに協力要請があったわけだから、カリン以外のマカニ族は大きく動くことができない。

もどかしくはあったが、仕方のないことだと理解もしていた。

「シヴァさん。水車の組み立て、僕は居なくても大丈夫?」

本来の任務も忘れてはならないことも心得ている。

レンが問うと、シヴァは難しいを崩して首を横に振った。

「組み立ての工程では俺たちは完全に作業を手伝うだけで、指示はレンギョウか熟練の土木師がするだろう。お前が居なくても何とかなると思う」

「ありがとう。それじゃあ、行かせてもらうよ」

「ああ。そちらの方を頼む。悪事を暴かれた人間は、時に何をするか分からないからな」

悪事……。そう、どんなに正当な理由があったとしても、自分のものではないものを壊したり、人のやることを妨害したりすれば、大小はともかく悪事は悪事だ。自分はそれを裁く立場にはないが、その悪事に気がついたマカニ族の一員として、然るべき手順で物事が行われるように力添えし、見守る必要がある。

結局、族長の家を出るのは随分と遅くなった。

レンとカリンは夕食に誘われたが、明日から出かけることを考えると、家にある残りの食材を使い切ってしまわなければならず、やむなく断った。

二人で第五飛行台に立つと、雲間に随分細い三日月が見える。

「カリンがフエゴに行っている間に、凄い星空を見たよ」

カリンに手を差し出しながら言うと、カリンはにっこり笑ってその手を取った。

「私もアヒの宿屋の庭で星を見てた。マカニは晴れてるかな、って思いながら。月の明るい夜だったね」

「ひとりでイヌワシの岩へ行ったんだ。カリンにも見せてやりたいと思った」

「今度は一緒に見たいな」

「うん。またあんな風に晴れた夜があるといいな」

「ずっと一緒に居れば、きっと見られるね」

「そうだね」

例えばもっと電気が普及して、誰かがこのマカニに街灯を立てようと提案したら、自分はどうするだろう。アグィーラの夜空は町の灯のせいでぼんやりとしている。マカニの星空が、奪われるとしたら。

あるいは、人が住むために、イヌワシの岩が削られるのだとなったら。

何を大切にして生きているかは人それぞれだ。人の数だけ理想の暮らしがある。そういう難しさが、レンにも少しずつ理解できるようになってきた。

でも、だからこそ、自分は自分の大切にしたいものを見失っては駄目だと思うのだ。できるだけ他人の権利を奪わない形で、それらを大切にしていたい。

訓練場の飛行台に着くまで、二人とも無言だった。

何となく、似たようなことを考えているのではないかと思った。

訓練場から家までは、二人で手を繋いで歩いた。

きっと、大切なものを、忘れないために。

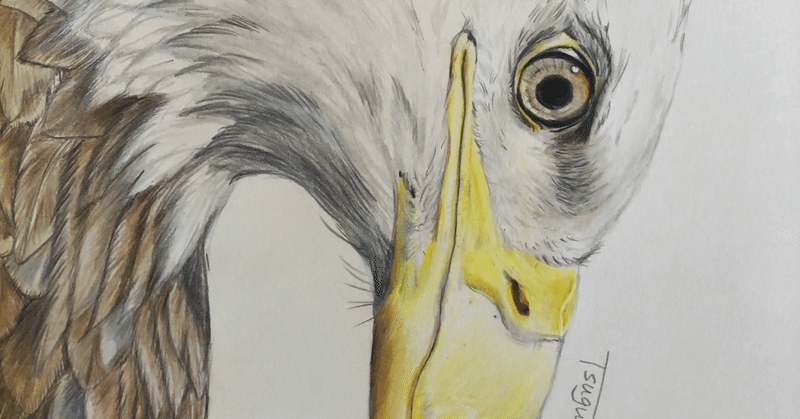

鳥たちのために使わせていただきます。