総合医・総合診療医・家庭医療・プライマリケア・医療資源が少ない地域関連のメモ:地域医療学、へき地医療、農村部、離島、ルーラルヘルス、農村医療、自治医大、地域枠、医師偏在、診療科偏在、遠隔医療、オンライン診療

*面白いじゃん!と思ったら課金してくれると私のやる気がちょっと上がるのと、今後私がこのNOTEを追記や変更した時に、購入者にはお知らせが届くみたいです(詳しいことは知らんけど)ので、今後もこの話題をフォローしたい人には課金はメリットがあるかもしれません。今後関連のネタを見たり思いついたらどんどお追記していくつもりです(けど保証はできませんw)

ここでは次の概念はほぼ同じものと考えます:地域医療 community medicine、 総合診療 general medicine、一般医 general practitioner、家庭医療 family practice、家庭医療学 family medicine、プライマリケア primary care

皆さん体調が悪くなったらどうするだろうか?

近くの開業医に行く?ギリギリまってダメなら病院に行く?救急外来に駆け込む?大学病院にいく?そもそも受診しない??サプリでも飲んで寝てる?いろいろ対応はあるだろう。

マクロでみると社会全体で見ると、1年でどれくらいの人が何回くらいどういうところを受診しているのか?そういう情報がないとどういう医者がどこに何人くらい必要だよねという政策の議論はできない(と私は思う)。

そういうことを調べた有名な研究論文がある。

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200106283442611

上記の分析の結果は、米国の男女および子供1000人のうち、毎月平均して800人が症状を経験し、327人が医療を受けることを検討し、217人が診察室で医師の診察を受け(113人がプライマリケア医を、104人がその他の専門医を受診)、65人が補完医療や代替医療の専門家を受診し、21人が病院の外来クリニックを受診し、14人が自宅で専門的な医療サービスを受け、13人が救急部で治療を受け、8人が入院し、1人未満(0.7人)が学術医療センター病院に入院していると推定される(図2)。

同じような研究が日本でも(繰り返し)行われている。

1000人の人がいると、1年で862人が何かしらの症状を感じ、307人が医療機関を受診する(そのうち232人が、かかりつけ医を受診する)、88人が病院の外来を受診する、49人が代替医療?を受診する、10人が救急部を受診する、7人が入院する、6人が大学病院の救急部を受診する、3人が自宅での医療サービスを利用する(往診のことか?)、とのこと。

で、上記を見てもわかるが、何でもかんでも最初からいわゆる専門医が対応する必要はない(そもそも過半数の症状が医者を必要としないのだが)。一般的に、専門医、というのは社会において貴重な資源とみなされ、乱用すべきではない(足りなって困る、過剰にコストがかかる)とされる。多くの国では、「まずは総合医、そこから必要に応じて専門医・病院へ」とされている(勝手に病院受診しても見てもらえない)。日本は歴史的にそういう明確な制度を作ってこなかった*

*ここらへんは以下の記事が詳しい

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57355?pno=3&site=nli

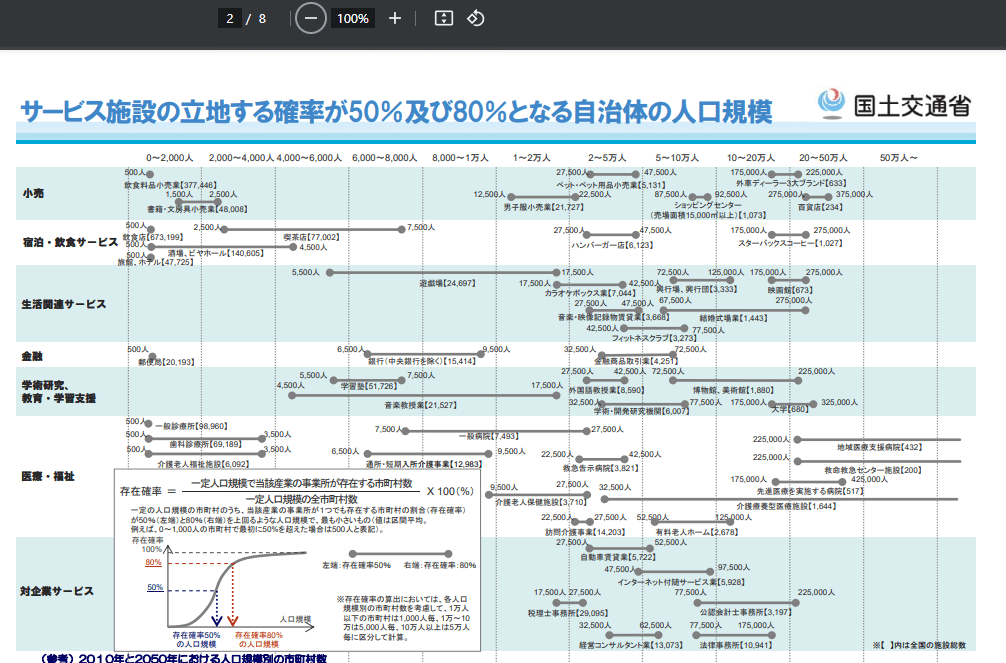

そもそも病院はどれくらいの人口で1つあるのが日本の相場なのか

医療関係を拡大

・診療所は結構な田舎でも存在する(患者500人では民間では経営はもたないと思うが)

・特養は3500人で80%の確率で存在

・病院は7500人で50%の確率で存在、2.7万人で80%の確率で存在

・老健は9500人で50%の確率で存在、2.7万人で80%の確率で存在

・有料老人ホームは5万人で50%の確率で、12.5万人で80%の確率で存在

・地域医療支援病院や救急救命センターは22.5万人で50%の確率で存在(要するに田舎の県庁所在地ですね)

日本は、なんとな~く、いわゆる開業医Drが、「かかりつけ医」と称して、総合医っぽい感じ?・振り分け係的な雰囲気を醸し出しているが、実際のところ、開業医Drは、総合的に対応することや、振り分けるトレーニングを受けたことが無いことがほとんどである。これは私見にとどまらず、OCEDも日本をそのように見ている。その証拠が以下である。

この図は、国ごとに、医者全体のうち総合医がどれくらいの割合で存在するかという図だ。国によりかなりばらつきが大きい、5~51%で平均は23%である。まぁ医者の2-3割が総合医というのが標準的な国のありようであると言えよう。そして上を見ればわかる通り、Japanがない。ちなみに上記のページの他の図(以下)にはしっかりとJapanは存在する(日本のDrは高齢化し、男性が多い・・・・)。

そう、つまり、国際的には、医師の年齢性別については信頼できるデータはあるが、日本には総合医が何人いるか?というデータが存在しないのだ。「いやいや俺総合医だし」というお医者さんもいるだろう。「私が見てもらっている先生は総合医」といいたい人もいるだろう。ここでは個人的な意見の議論をしているのではない。国際標準の視点で見たときに、日本には採用するに値する総合医の人数のデータは存在しないのだ。

日本には、国際的に認められる水準の総合医の人数は存在しない。しかし、業界の人は知っていると思うが

日本には様々な「総合医」的なもの、総合医っぽいもの、がありすぎ・・・

なのである・・・・1つ1つ紹介したい。

1)一般社団法人日本専門医機構 総合診療専門医検討委員会

たぶんこれが現在の日本政府公式の総合医の人たち。認定が学会ではないのがポイントであり、以下で紹介するたくさんのものとの大きな違いである(とはいうものの研修プログラムはJPCAが関わっていると聞く、詳しくは知らん)。

2)プライマリ・ケア連合学会(JPCA)の家庭医

たぶんここのお医者さんたちが「総合医いろいろあるけど私たちが最高品質」な総合医と思っているのではないかと(個人の意見です)。

根拠の合言葉は「だってうちはWONCA認定だもん」。

専門医教育プログラムの「質」なるものには強いこだわりはある。

が、質の証明はしていない(私の理解です)。

研究活動はかなり残念な感じで、そこの重要性を理解していないように思える。そこを克服しないと状況は改善しないと思われる。政治力もかなり弱い印象。

3)日本医師会の「かかりつけ医」

医師会の提案するもので学会資格ではない。

研修はある。

資格ではないが診療報酬政策に連動しており、プレゼンス高い。

今後は、かかりつけ医ではなく、かかりつけ医「機能」で議論されていく感じになりそう。

4)日本内科学会「総合内科専門医」「内科専門医」「内科認定医」

日本内科学会認定の、内科を全般的にみることができるという内科の医者さんたち。

基本的には、(米国系家庭医療専門医であるJPCA家庭医と違って)小児や産科は対応するわけではない(もちろんするのは自由)のが、いわゆるJPCAの家庭医との大きな違いか。

*類似商品で、臨床内科医会の専門医があるが、似て非なる者なので要注意。これは専門医を持っていない比較的年配の開業医さんがとっている印象。実態はよくわからない。ロッテとロッチ的な関係性を感じる。

5)病院総合専門医

JPCAから飛び出した病院総合医。いわゆるホスピタリスト。

対象は基本的には入院中の成人対応だと思う。

6)全国国民健康保険診療施設協議会(国診協)と全国自治体病院協議会(全自病協)で共同し両団体で設立した「地域包括医療・ケア認定制度」による「地域包括医療・ケア認定医」

https://www.kokushinkyo.or.jp/tabid/461/Default.aspx

国保と公立病院群なので、基本的にはいわゆる僻地でやってきたお医者さんとか、地方の公立基幹病院のお医者さんのイメージ。

なので内科専門医や外科専門医の上に載せようとしているようだ。

個人的にはありだとは思うけど、病院総合診療医とかなりバッティングするイメージでそこの調整をうまくやらないと。

https://twitter.com/theoceanatdawn/status/1598842769011011584?s=46&t=Sfw0aNMiFanTRg0bVQ-W1A

プログラムを各都道府県最低1つ設置を目標にしつついまのところ28?道府県らしい。東日本だと、青森、山形、千葉、栃木、茨城、東京などが未。

— SASAKI Akihiro公共政策×救急 (@theoceanatdawn) December 3, 2022

地域ごとの差もありつつ制度を作り上げることを進めており、内容についてはこの先も各施設や各専門医希望者と微調整しながらやっていきたいとのこと。 https://t.co/1w7YZ4exEu

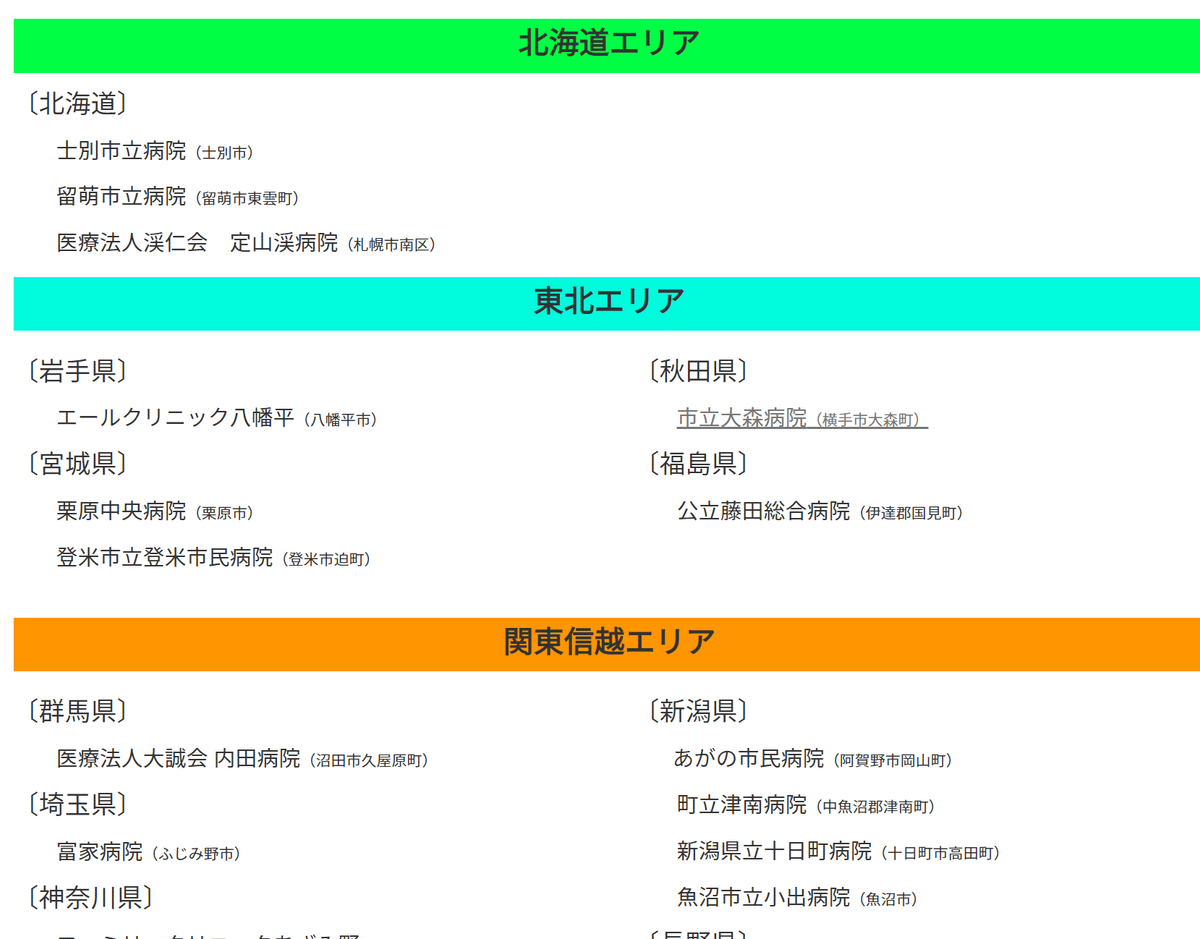

実際の研修施設をみると、大丈夫か?苦笑と心配になるが、きっとこれから増えるんでしょうね、、、シリマセンケド、、、東京にないのがすごいですね。

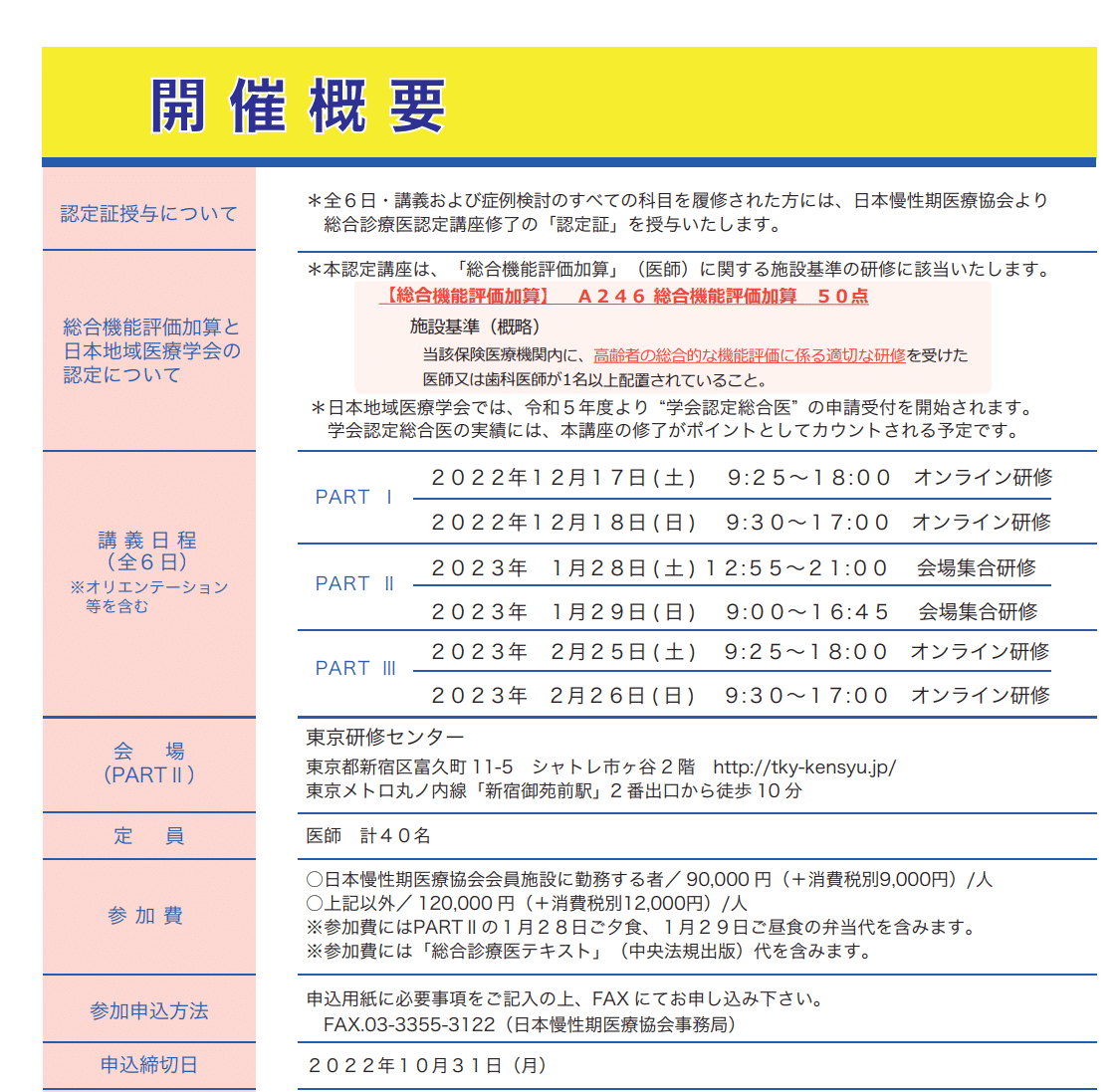

7)日本慢性期医療協会認定の学会認定総合医

https://jamcf.jp/symposium/2022/221218-01-a.pdf

https://jamcf.jp/symposium/2022/221218-01-a.pdf

内容はかなり大風呂敷に見えるが果たして・・・・

上は昨年度、以下に今年度。

https://jamcf.jp/symposium.html#231118

毎年40人なんでしょうか?この認定者が何人いるのかわかりませんでしたが、単純に考えると、40*9=360? かなりレアですね。

これは1泊2日を3回という認定。通常の研修は年単位なので、まぁ、何もやっていないよりはやっている方がよさそうだが、これで上述の大風呂敷の内容ができるようになるとはとても・・・しかもこれつまりoff the job trainingであり、on the job training要素がゼロ。これで専門医認定というのもすごい話だなと。そしてポスターの赤字をよく見ると、この資格は、加算と連動していると、ここら辺、うまいなぁと感じます。

8)一般社団法人 地域包括ケア病棟協会 認定 地域包括ケア病棟認定医

まぁチケアで求められるのは、高齢者総合内科って感じですよね。

9)日本老年医学会 老人保健施設管理認定医制度

7や8を書いていて思い出しました。施設加算にも連動した老年総合医的な資格。

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/kensyu/nintei_hokenshisetsu.html

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/kensyu/nintei_hokenshisetsu.html

老年医学会と、老人保健施設協会と共催。国立長寿が協力している。

結構な量の座学

とその後のグループワークとのことで、こちらも完全にoff the job training

10)日本老年医学会認定専門医

7~9を書いたならこれを書かないわけにはいかなと思い記載。

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/senmoni/index.html

こちらはon the job trainingで3年以上の勤務と試験がある。いわゆるサブスぺで、内科認定医の上のそれなりにちゃんとした?資格。

https://gemmed.ghc-j.com/?p=30583

*老年病専門医も書くなら、小児科や婦人科も??とか言い出したらキリがないので、ここでおわりw

おまけ1:専門医制度はないとは思うが、関連する学会としての農村医学会

他の学会が新興勢力である一方で、この学会は歴史もあり、日本医学会に認定されているし、国際学会との連携もしているようで、その点は強味か。

個人的には、とりあえずこれらの諸団体がすべて統合して、1つの「総合医資格」として数を増やして、政治力をもち制度に載ることが最初だと思う(しかしそんなことは起きていないどころかどんどん細分化)

細かいことは部会でやればいいのにと思う。

統合されないことで、社会の地位をとれないことが痛すぎる。

総合医は、社会の中でのポジションを得て、制度に乗らないと機能しようがないわけだが、その考えが関係者で共有されていないように感じる(から今がある)

おまけ2:専門医制度ではないが厚労大臣認定の「へき地認定医師」

政府認定の「僻地医」

https://www.mhlw.go.jp/content/000930464.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000768854.pdf

まぁ正直この資格は取った医者に何のメリットがあるのかよくわからないが・・・・。僻地の病院の管理者の要件にしたところでそんなものは医者個人にはメリットでも何でもないと感じるが。。。その医者を雇用する病院にはお金的なメリットはありそう(かなり少額だと思うが)。となると、僻地病院に金を流すスキームなのか?とか勘ぐってしまうが。。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html#h2_free5

https://www.mhlw.go.jp/content/000769272.pdf

認定は自己申請

「医師少数区域経験認定医師」という名称センス(苦笑

英語では何と書くのだろう

なお「医師少数区域」とは以下のような地域

https://www.naika.or.jp/wp-content/uploads/2022/04/21057fb65bc4738f9f31db62ecc889e0.pdf

医師少数区域経験認定医師に関する調査、という調査もあるw

調査票の中身を見てみると、2年に1度の医師調査がベースとなっている印象。同じような調査してどうするんだよ・・・ほんとセンス悪い・・・・早く医師ID使って一元管理してくれ。。なお医師IDとしては、医籍番号等既に存在する。あとはやるだけだ(まじめに管理していないのは行政の不作為ではないのか)。

この制度設計に関わり、自身もかなりの医療過疎地である岩手県岩泉町で生まれ育ったという元・医政局長の武田氏による、「かかりつけ医」議論。実に興味深いと感じた。

https://www.youtube.com/watch?v=l2uIIuOzSKA

総合医的な能力などは最新版のコアカリにさらに追加されて重要性を増している

*有料化していますが無料でほぼ全文読めます。

お金を支払っても追加で見れる分はほぼないですので期待しないでくださいw

面白いじゃん!と思ったら課金してくれると私のやる気がちょっと上がるのと、今後私がこのNOTEを追記や変更した時に、購入者にはお知らせが届くみたいです(詳しいことは知らんけど)ので、今後もこの話題をフォローしたい人には課金はメリットがあるかもしれません。今後関連のネタを見たり思いついたらどんどお追記していくつもりです(けど保証はできませんw)

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?