[8月2日(金)]東京音楽大学トランペット科 学外演奏会

今年も東京音楽大学トランペット科の学外演奏会が開催されます!

主に器楽科のトランペットの学生が中心となっていますが、吹奏楽アカデミー専攻からも数名出演します。

この学外公演は僕が学生だった頃よりさらに前から続いているので、もう30年以上の歴史があります。その頃からスタイルは一貫していて、前半は小編成のトランペットアンサンブル、そして後半は全員参加による巨大編成のアンサンブルを披露します。

さすがにトランペット50重奏なんて楽譜は世の中にありませんから、その都度編曲をする必要があり、今回も担当させていただきました。

これまでいくつかの大編成の編曲(トランスクリプション)をこの学外公演のために書きました。レスピーギの「ローマの祭り」「ローマの松」、チャイコフスキーの「交響曲第5番(4楽章)」、ショスタコーヴィチの「交響曲第5番(4楽章)」など。でもこれらは元々金管楽器が大活躍する作品なので、編曲する上でイメージも掴みやすかったのですが(大変ではありましたが)、今回は、ラフマニノフ作曲「交響曲第2番(第4楽章)」という、ものすごいハードルの高い作品の編曲依頼でした。

ラフマニノフの作品(オーケストレーション)はとても幻想的な響きがして、誤解を招く覚悟で自分の言葉で表現するならば、特にこの作品に関しては弦楽器を軸としてそれぞれの音域に合った各管楽器を重ねていく書き方をしているように見えます。したがって、それぞれの管楽器のキャラクターを活かすという考えがあまりなくて、良くも悪くもそうした音の重なり(被さり、連なり)による曖昧な響きがラフマニノフらしさになっているのだと感じています。後期の作品になるとオーケストレーションがだいぶ変わって木管楽器が良い感じに使われている印象があります。

さてこの響きをトランペットと小数の低音金管楽器で表現するにはどうしたら良いか。かなり悩みました。そこでイメージしたのがコルネットを中心としたユニゾンの多さ、ブリティッシュの金管バンドまでとは言いませんが、大人数で同じことをすると生まれる(悪い意味ではなく)モワっとした音が出せないかと考えていろいろ工夫して書いてみました。正直めちゃめちゃ大変でした。

でもこれを演奏するのはもっと大変かもしれません。12年前に初めて大編成の編曲をさせてもらった時は学生がどのくらい演奏してくれるかわからず、少し譲歩したような書き方をしたこともあったのですが、みんなが平然と吹いてしまうので、だったらもっと難しく書いてみようと次の作品では、もうそれは容赦なく書いたにも関わらず、やっぱり平然と吹いてしまうので、じゃあもっとだ!とイタチごっご状態で無慈悲な編曲の進化を辿っている気がします(今回の難しさは少々方向性が違いますが)。

これまでにも学生からは「これ以上はもう無理です!」「キツすぎます!」「かんべんしてください」といろいろ言われてきましたがこれまでの演奏を聴く限り社交辞令なんだろうなと受け止めております。きっと今回も良い演奏を聴かせてくれるであろうと期待していますよ!

そんな東京音大のトランペットの学生たちの演奏、ぜひ会場でお聴きください!お申し込みフォームは以下にも掲載しております。

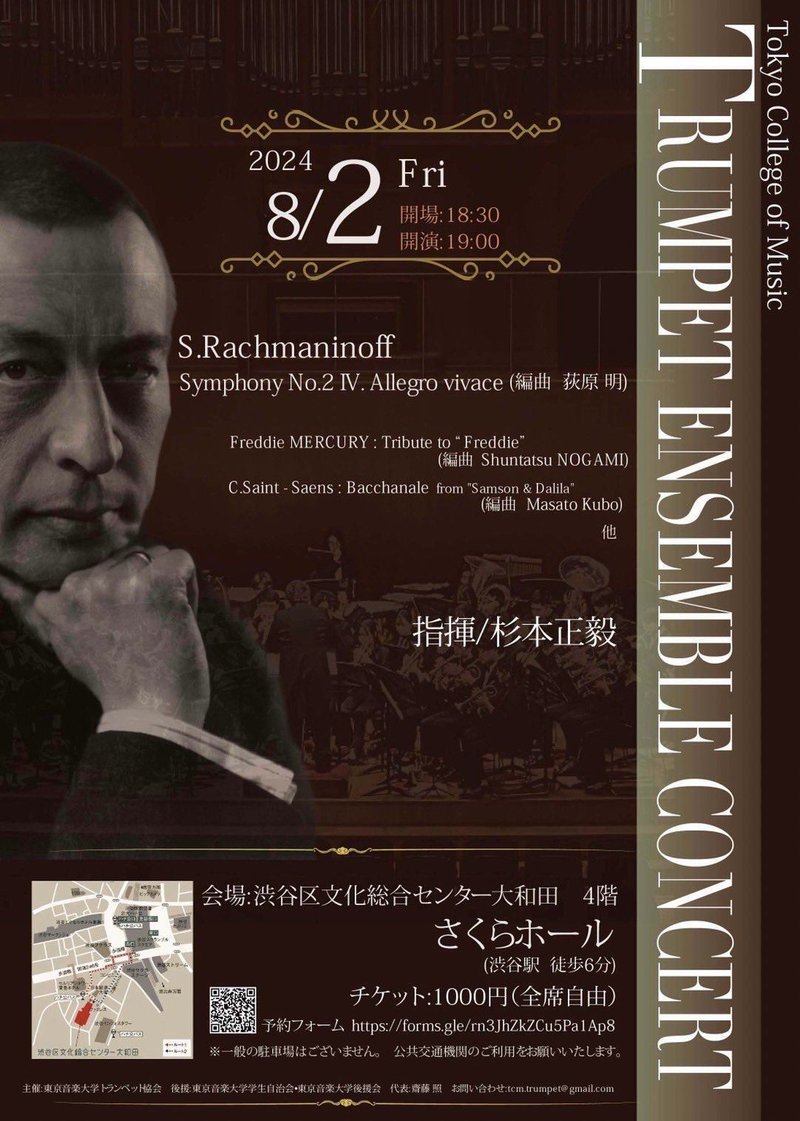

東京音楽大学 トランペットアンサンブルコンサート

2024年8月2日(金)19:00開演(18:30開場)

渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール(4F)

アクセス

チケット 1,000円(全席自由)

指揮:杉本正毅(器楽専攻准教授)

予約フォーム→https://t.co/mfIHQUXNwA

— 東京音楽大学トランペット科 (@TCM_Trumpet) June 7, 2024

荻原明(おぎわらあきら)

荻原明(おぎわらあきら)です。記事をご覧いただきありがとうございます。 いただいたサポートは、音楽活動の資金に充てさせていただきます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。