【動画公開→】読書感想文は「読書感想説明文」~親にも受験にも役立つので親子でTry

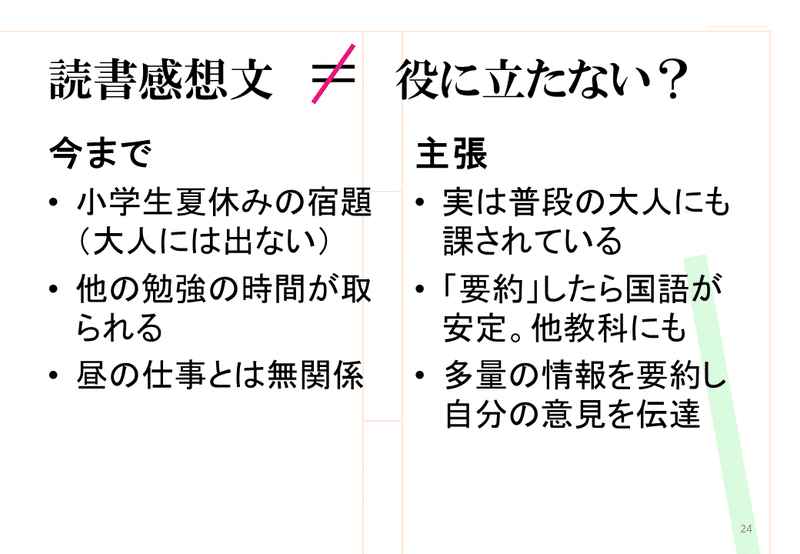

読書感想文づくりは、大人にも普段から役立つ

いよいよ梅雨明けしましたね。小学校も夏休みになったところも多いようです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

さて、夏休みの宿題の定番といえば読書感想文です。が・・・

宿題だからやるのであって「読書感想文なんて、普段は役に立たない」、と思っている方がほとんどではないでしょうか?

何しろ、大人になってから読書感想文が課されることはありません。そして中学受験生にとっては他の勉強の時間がとられてしまいます。そして、将来の大人の仕事に無関係に見えます。

しかし、実は「読書感想文を書ける能力は、普段から役立ちます」

というのも、読書感想文の要素は、実は普段の大人に課されています。

そして、受験の面でも。国語の先生から「国語力のUpには”文章の要約”を書く練習をすること」と言われました。そこで読書感想文づくりも意識して「要約」を練習したら、娘の国語の点数が安定しました。今後、他教科でも長文の問題文が増えています。

というのも、インターネットができて「覚えること」よりも「多量の情報を取得し、使いこなすこと」の方に知的活動の中心が移りました。それにより仕事の中で、多量の情報を要約し、自分の意見を伝達する場面が増えています。(大学での「この文献を読んでレポートを書くこと」なんてのはダイレクトに”読書感想文”の発展形です)

もう一度、「読書感想文を書ける能力は、普段から役立ちます」

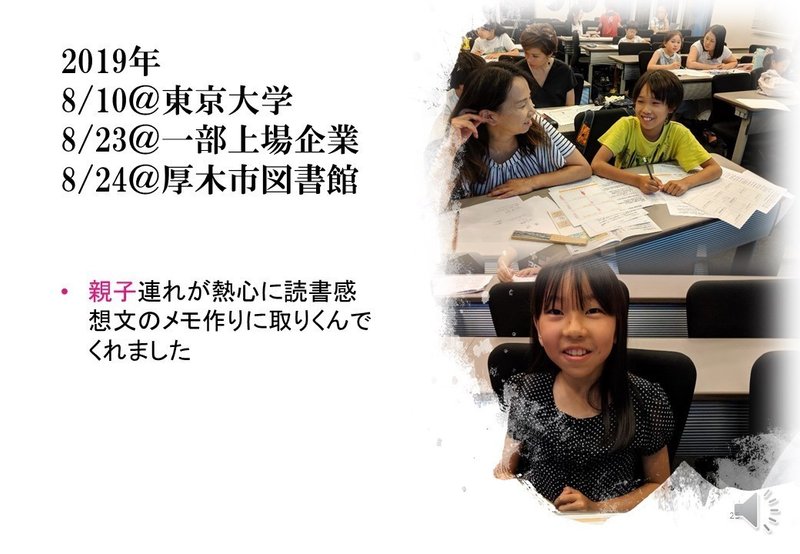

本講座は2019年8月、東大などで実施し人気

本講座は、「トリーズの9画面法」という方法を用いて、読書感想文の骨子となる「6~9つのメモ」を作るワークショップでした。

8/10には東京大学

8/23には日本でも最も有名な一部上場企業の1つにて

8/24には、厚木市の中央図書館(と子供科学館の共催)で行いました。

どの回にも多くの親子連れが訪れてくれ、熱心に読書感想文作りのためのメモ作りを真剣に楽しく行ってくれました。

なお、そのうち1回は会場の関係から定員の3倍以上の申し込みがあり抽選となり、申し訳ないことをいたしました。

(写真は許可を取っています)

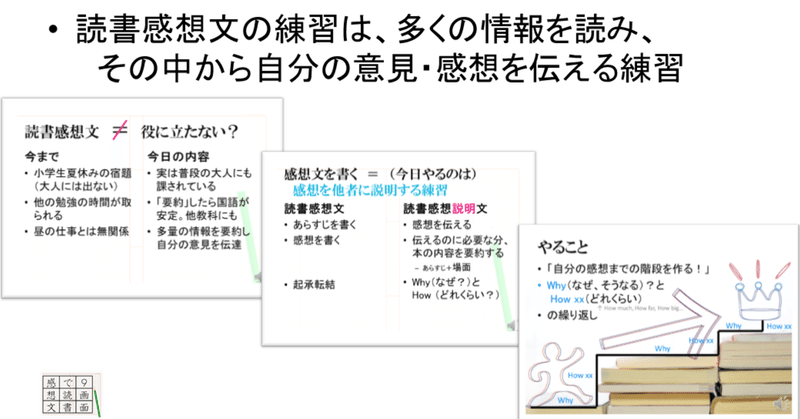

読書感想文は「本のあらすじ+感想」ではありません

さて、なぜ、一般的には「読書感想文は役立たない」と思われているのか?

それは読書感想文のフォーマットをほとんど構造化せず、「あらすじ+感想」とだけ捉えているからです。

「まずはあらすじを書いて、それから感想を後から考えよう」とかしていなかったですか?(と偉そうに書いていますが、私も自身が小学生の間や、つい数年前まで自分の子にはそうしていました)

また、世の中に出回っているフォーマットの中には“起承転結”のキーワードが良く出てきます。

しかし、起承転結は文章術ではありません。“五言絶句”というわずか20字の漢詩を作る際のテクニックです。

同様に短い“四コマ漫画”を作る際や、200字程度の文章には応用できるかと思いますが、1200字もある読書感想文には不向きです。

こうした誤解を生じているのが、“読書感想文”という名称でしょう。

実は“宿題として課される読書感想文”は、「あなたが読書してもった感想を、ほかのひとに文章で説明しなさい」という“読書感想説明文”と呼ぶべきものです。

読書感想文は「読書感想を他者に”説明”する文」

これ以降、読書感想文は、「読書感想”説明”文」のことです。ですから必要なのは「感想を他者に説明する練習」です。

そうなると、作る順番は「あらすじ→感想」の順とは逆になります。

まず、「伝えるための感想を作る」その上で、「感想を伝えるのに必要な分、本の内容を要約する」という順になります。

あらすじより先に感想を書くというのは難しいように見えますが、実は逆です。

長くて面白い本を読んだ時ほど「本のあらすじとして要約する」のはとても大変ではなかったですか?

それは、伝えたい感想というゴール無しに「本のあらすじ」を書こうとすると、どうしても「本全体を要約する」ことになります。それはとても大変です。

だって本一冊と言えば軽く原稿用紙100枚レベル。それを原稿用紙1~2枚分に要約するなんて無理難題です。

しかし、伝えたい感想というゴールがあれば、「本のどの場面を書くべきか」が分かります。

本のある場面だけであれば、本全体よりも要約するの、楽ですよね?

ですからより正確に書けばあらすじと感想の関係は「場面の感想→場面のあらすじ」になります。

さて、楽な上に、これを意識して練習することは将来にも役立ちます。

というのも実はこれ、実社会でもよく要求される「大量の情報から、自分の意見と、その根拠となる部分を要約して示せ」という内容の模擬練習になっています。

読書感想文を書いてみるというのは大人にとっても練習になります。ぜひ、お子さんにだけでなく、親子に読書感想文に挑戦してみて下さい。私も娘と一緒にやってみましたが、とても訓練になりました。

昨年の講座では、これ以降、その具体的な内容(6マスのメモ作り)に入っていきました。

本稿では、一旦「親子でTryする価値がある」というところまで。リクエスト(スキ)次第で、その後もnote化しようと思います。

具体的には物事の説明をするときに必要な「Why(なぜ?)とHow(どれくらい?)」の感覚を繰り返し磨いていきます。

そして、「読書感想(説明)文の骨子となる6つの要素」を作ります。(そこまで出来上がれば、あとはそれを文章にするだけです)

説明動画公開しました(8/23更新)

上記「読書感想(説明)文の骨子となる6つの要素」作るワークショップを昨年、東京大学、厚木市図書館、一部上場企業で親子に行い好評でした。

そのうち、今年、動画化した基礎編「6画面で説明の骨子を作ろう」を順次公開します。

動画は以下の6つからできており、全部で90分(一コマ分)になっています。

全体像 https://youtu.be/jO8xKcTDr5c

<第一章> 読書感想文は親にも役立つ。親子でTry https://youtu.be/azZMVWo-A8o

<第二章> ワンポイント自己紹介[WhyとHow] https://www.youtube.com/watch?v=Ds1Pdbuk0L4&t=142s

<第三章> 場面メモの作り方 https://youtu.be/uyL3Dl0ug-4

<第四章> 場面メモ+感想メモの作り方 https://youtu.be/qI6rzvGKW64

<第五章> 場面メモの実例(「注文の多い料理店」)https://youtu.be/2xZiKTpMSQQ

<第六章> 感想メモの作り方 追加版 https://youtu.be/rv5ns860ORQ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?