〈音楽ガチ分析〉ベートーヴェン「月光ソナタ-第3楽章」

▽ほかの楽章はこちら▽

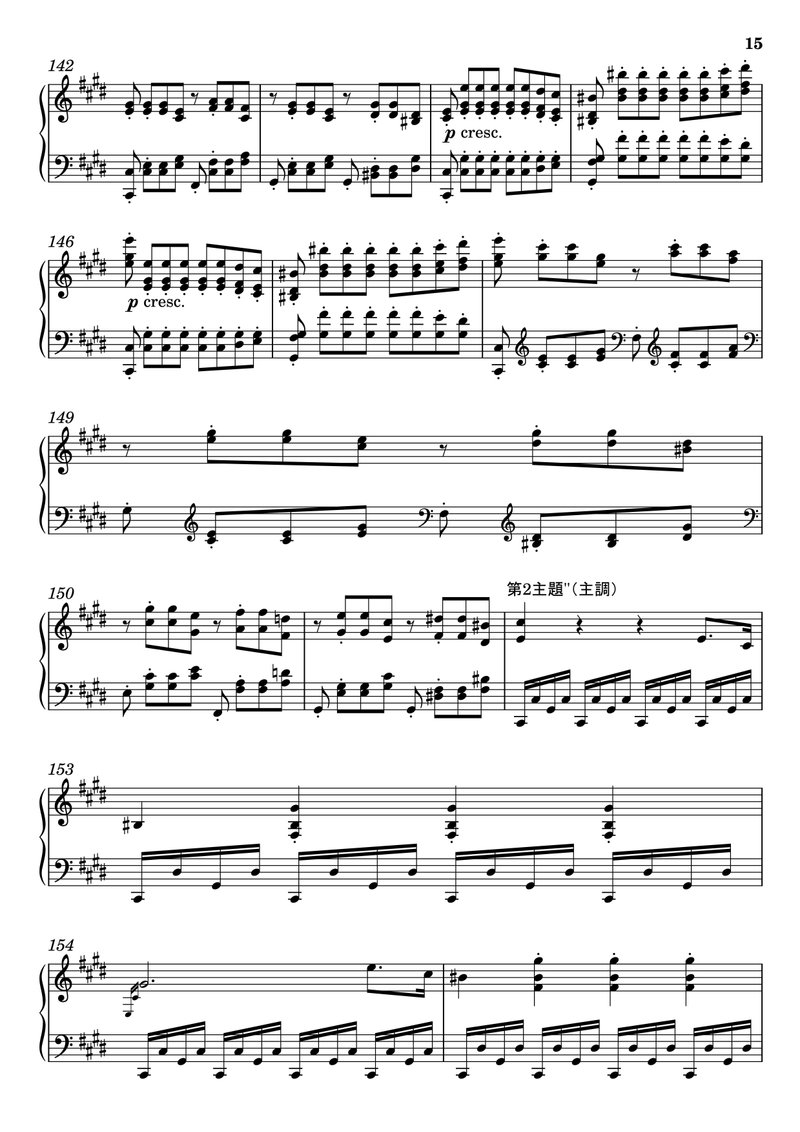

前回に引き続き、ベートーヴェンのピアノソナタ第14番 「幻想曲風ソナタ」、通称「月光ソナタ」の第3楽章を見ていきます。

第3楽章では、第1楽章でも用いられた主題(循環主題)が登場します。

また、構成力のあるソナタ形式の上で繰り広げられるベートヴェンらしい独特な主題、複雑な和声、対位法の技術を見ることができ、内容が濃いです。

やはり、クラシックを分析するとすごいボリュームになってしまいますね……。

結構大変でした。

今回も出血大サービスということで、完全無料で読むことができmidiファイルもご自由にDLしていただけます。

※ 今回は普段と違うソフトを使って分析したので、いつもと形式が違います。

【総評】

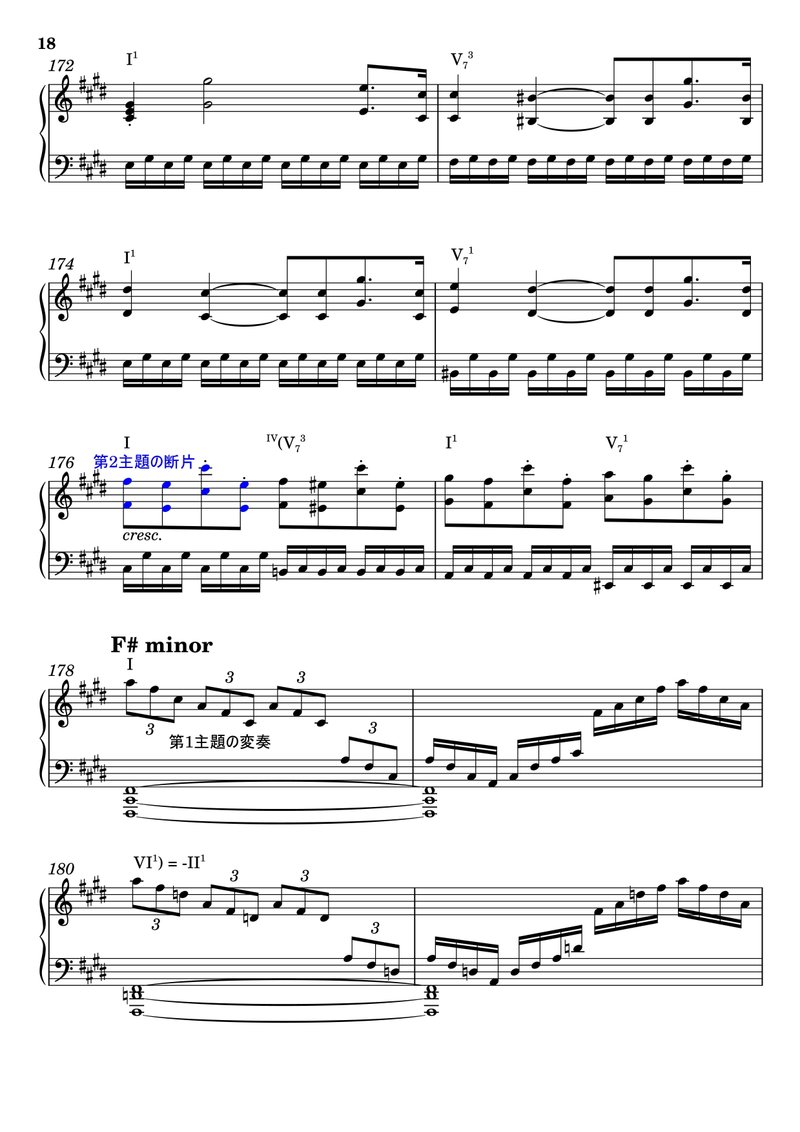

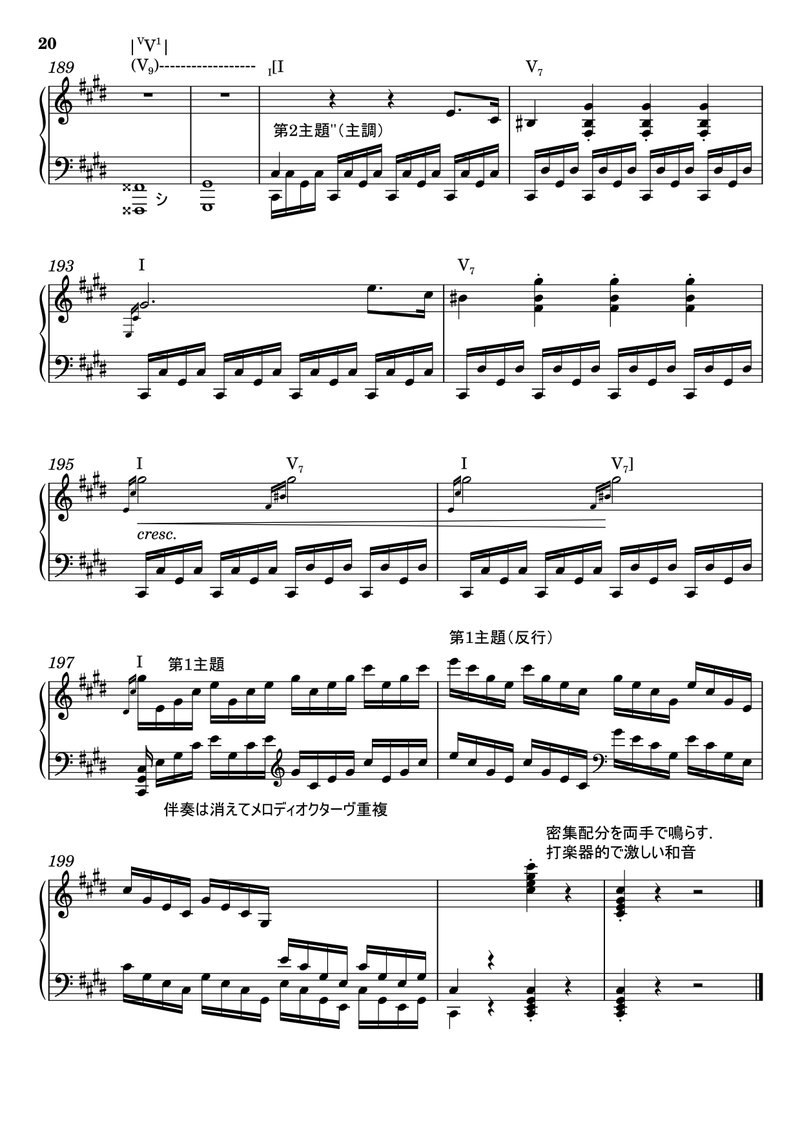

わりあい典型的なソナタ形式で書かれ、提示部にて主調で提示された第1主題と属調で提示された第2主題とが、再現部では共に主調で提示される。展開部の終わりには属音保続を伴う典型的なコデッタが配置され、再現部の終わりにはやや規模の大きいコーダが置かれている。第2主題があきらかに第1主題よりも高い比重で登場し、第2主題・第2主題'・第2主題''の3種類の変奏が用意されている。第1主題・第2主題'が進行感のある激しいもので、第2主題・第2主題''が妖艶でおとなしいものとなっており、メリハリがある。

やはり、主題はメロディ感が薄い。第1主題は単なるアルペジオの上昇形であり、第2主題は旋律的だが第2主題'に変奏されるあたり旋律っぽさを取り除かれている。旋律的な魅力の代わりに、対位法が効果的に運用されているのは全楽章までと同様。

循環主題が多く用いられ、第1楽章と共通する主題が見られる。冒頭部のアルペジオ、低音の順次下行音型は全く第1楽章と同様であり、ベートーヴェンの循環主題への意識が垣間見える。

和声的には、これまでの楽章と同様にやはり反復進行、ナポリのII(-II)、直截な diminish の響きがいずれも効果的。-II調のVは、VIの和音と構成音が等しいことを利用して効果的に用いられる。ナポリのIIの和音に対して解決感を感じさせるような和声が意図的に使われている個所も複数あり、ベートーヴェンがナポリのIIを偏愛していることがうかがえる。

属音に対しての意識が強く、属音保続や第5音高位(5高)に始まる/終わるような旋律が多い。そのため硬質で力感のある音になっている。旋律はやはり要所でオクターヴ重複され、強調される。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?