〈音楽ガチ分析〉ベートーヴェン「月光ソナタ-第2楽章」

▽ほかの楽章はこちら▽

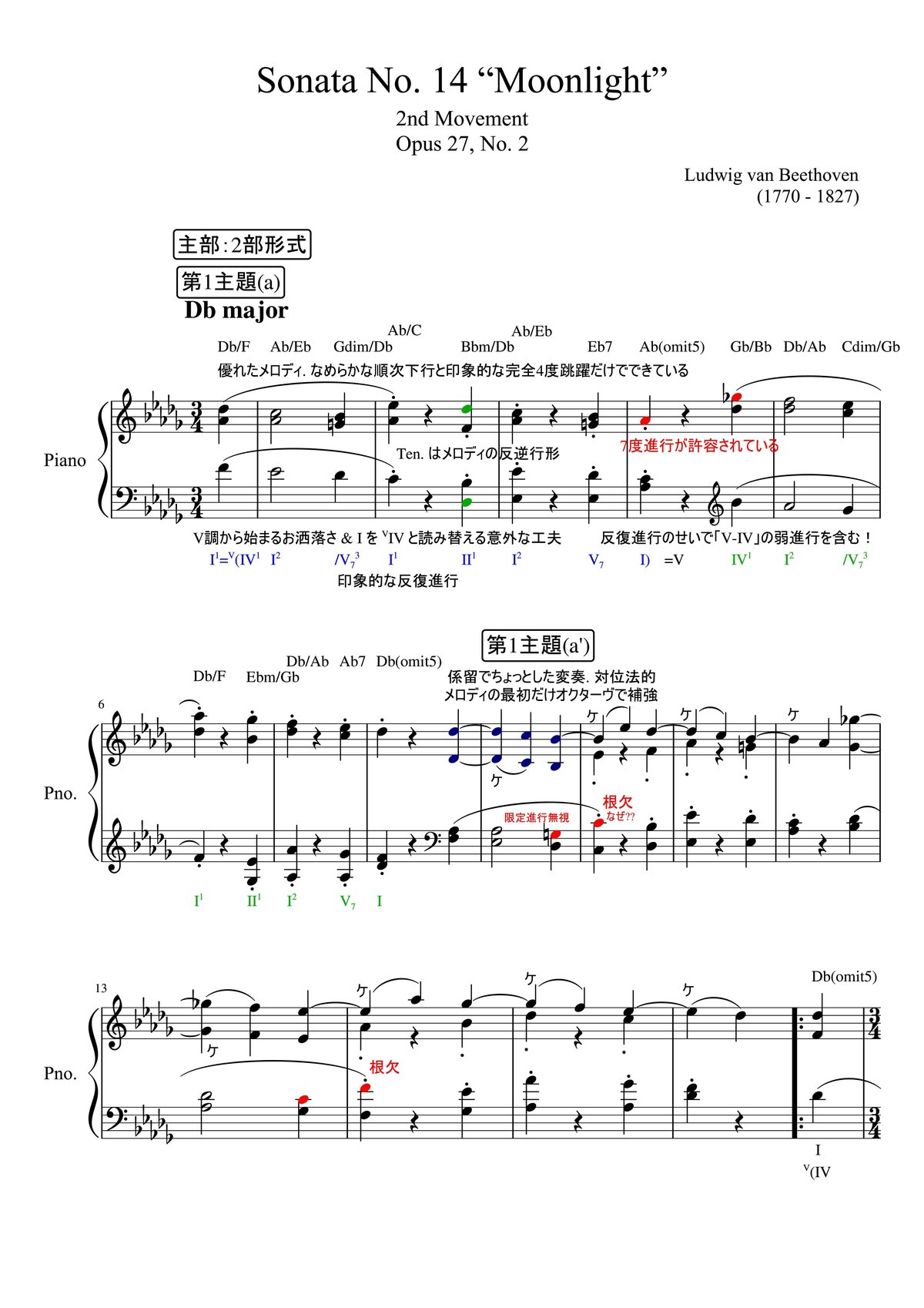

前回に引き続き、ベートーヴェンのピアノソナタ第14番 「幻想曲風ソナタ」、通称「月光ソナタ」の第2楽章を見ていきます。

重厚な第1,3楽章に挟まれた第2楽章は、大変軽快で明るい楽章となっています。

しかしながら、かなり果敢な反復進行や非和声音の響きがあり、挑戦的な工夫がたくさん含まれています。

また、第1楽章が和声的に充実した楽章だったのに比べて、第2楽章は対位法的な要素が強いといえるでしょう。

今回の記事も無料で読むことができ、midiファイルもご自由にDLしていただけます。

※ 今回は普段と違うソフトを使って分析したので、いつもと形式が違います。

【総評】

第1楽章と対照的に、大変メロディアスな旋律主題から始まる。ただ、主部の第1主題以外の主題はやはり旋律感が薄く、先取音による対位法的なリズムの掛け合いによって楽曲の進行感を得ている。旋律感が薄いからこそ部分的に表れるメロディが印象的に聞こえ、旋律感の薄さは対位法によるリズムの妙でカバーすることで退屈になることを避けている。

第2楽章では、かなり大胆な反復進行が全体的に用いられている。特に楽曲冒頭の反復進行は、反復句がやや長く、反復句間に「V-IV」という弱進行(古典音楽では違反)を含むことが印象的で見事。同時に、果敢な先取音や係留音による部分的な音のぶつかりが多用されている。内声の保続音(オルゲルプンクト)が多用されるのは珍しく印象的。音がぶつかる箇所では旋律の動きが最低限で、不必要に厳しい響きを避けている。

曲の冒頭は一応Iの一転だが、聞こえ方としてはV調から始まるため、dominant から曲が始まるような感覚があり面白い。冒頭の主題では全声部が旋律的な動きをしており、和音の転回形の響きも含めて美しい。メロディは要所をオクターヴ重複で補強され、響きが強化される。ところどころに違反進行(限定進行無視に伴う根音欠如、7度進行)が見られるが、これは対位的な旋律関係や曲としての躍動感を重視したことによるものか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?