不動産鑑定士R5論文の記録

はじめに

前の記事でR4年度の短答式試験にギリギリ合格をした記録を書きました。これに続いてR5年度の論文式試験の受験記録をここに残します。当然、全て無料で読めますし、アフィリエイトもありません。

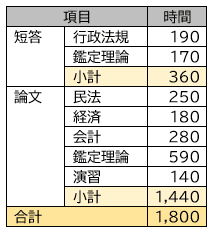

勉強時間

短答式試験に費やした勉強時間は、360時間でした。論文式では、1440時間。そのため、今回鑑定士試験合格を目指して費やした累計勉強時間は1800時間です。

勉強方法

TACの論文本科生Bという講座を購入して、ここで提供される教材を基本に学習を進めました。オプションは前年度に購入した鑑定理論の論文特効ゼミのみ利用しました。

民法

TACの論証例は、使われる日本語が小難しくイマイチ馴染みませんでした。そこで、知人からLECのこう書け!を入手し、AAとAランクの論証例を読み込んで暗記しました。これに加えて、TACの答練と模試を繰り返し取り組み、解答を脳内で再現できるように努めました。

経済

TACの総まとめテキストと答練・模試を繰り返し解いて、類似問題に対応できるよう対策しました。経済は得意科目であったのですが、簡単な引き算のミスにより本試験で大幅な失点をしてしまいました。TACの教材は計算問題が極端に少なく、対策不足が顕著に結果として現れてしまいました。

会計

TAC講師は基本テキストの暗記を推奨していましたが、私はTACの受付付近で購入できる税理士講座の財務諸表論の問題集を中心に繰り返し取り組みました。結果として、R4年度の本試験はTAC基本テキスト外からの出題が多かったため、この判断は適切であったと思います。

鑑定理論(論文)

マスター問題集の応用問題Aまでの80問を繰り返し答案構成しました。本試験の直前1カ月は、答練・模試から大問1問をピックアップし、本試験同様に1時間かけて答案を作成し自己採点をしました。これによって、点数が乗りやすい論文の書き方のコツをつかむことができたと感じます。

鑑定理論(演習)

分厚い過去問の冊子が非常に使いづらいため、ページとページの間にカッターを添わせて背表紙を切り、1年分ごとに分冊しました。3回ほど繰り返し解いたあたりでコツをつかんだ実感がありました。

TAC全国公開模試の順位

5月下旬に開催された第1回の模試では140位代のC判定

6月下旬に開催された第2回の模試では160位代のD判定でした。思うように結果が振るわず、成績表が届いた日は非常に落ち込み、ストレスで体調を壊しました。これは失恋に並ぶほど辛い経験でした。

あと、第1回の模試会場で、ふと投稿したツイートがみるみるうちに12万いいねを超え、試験最終日の対策に全く集中できなかったという突飛な思い出が残りました。

模試なんてやめて7階行くか pic.twitter.com/lAQ8pyZvvo

— くるるん鑑定団 (@ku_ru_ru_n_) May 27, 2023

結果

結果発表当日は休暇をとり、自宅で国交省HPを確認しました。私の番号はなく、静かにその場に横たわりました。職場宛てに落ちたことを報告するチャットの文面を作っていると、涙がにじんできました。

本試験の得点

11月10日に圧着はがきで本試験の得点通知が届きました。369点以上という合格ボーダーに対し、私は、1点足らずに不合格となったようです。走馬灯のように試験中の出来事が駆け巡り、あの時に違う行動をしていれば…と思い当たる分岐点を考えては溜息をつき、全ての後悔をし尽して、ようやく現実を受け入れました。

経済学は学生時代に授業を受けていたこともあり得意科目で、模試でも70点以上は固かったのですが、本試験で未対策範囲から出題された焦りで酷く足を引っ張る結果となりました。

さいごに

不合格ではありますが、あと1点のところまで迫ることができたので、来年の論文試験にも再チャレンジします。来年に向けて予備校を乗り換え、LECの論文集中強化コースを購入しました。LEC講師陣は熱量が高く、講義を通してパワーがもらえます。また、今まではTACの自習室を中心に勉強していたのですが、パイプ椅子に勉強意欲を削がれるため、コワーキングスペースを契約し勉強拠点も移すことにしました。

とはいえ、鑑定理論の得点を合格レベルまで伸ばすことができたのは、紛れもなくTAC講師陣のおかげのため、本年度のTAC受講は間違いでなかったと振り返ります。

論文式の勉強は非常に辛いながらも学びが多く、多くの成長機会に恵まれたと感じます。次にnoteを更新するときは、合格報告でありますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?