エムス電報事件②~オットー・フォン・ビスマルクという男(前編)

※前回はこちら。

【ざっくり内容紹介】

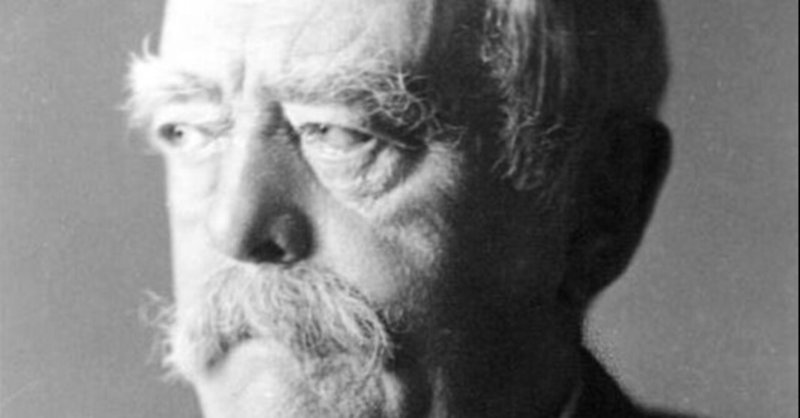

本題のエムス電報事件について書く前に、事件を引き起こしたオットー・フォン・ビスマルク(1815~1898)の人物像について書いておきたい。

きわめて有能な政治家であったことは疑いないが、彼の実像をきちんと理解している人は多くないように思う。例えば「鉄血宰相」のあだ名は好戦的な人物を想像させるが、それは適格なとらえ方だろうか。

1.ビスマルクの業績

現在のドイツのある地域は、中世~近世を通じて小国(領邦国家)が分立していた。中世には神聖ローマ帝国という国家があったが、皇帝を中心に連合しているだけで、実質的にはバラバラの状態が続いていた。

しかし18世紀以降、プロイセンが有力な国家として成長を遂げていく。そのプロイセンで宰相を務め、富国強兵に努めたのがビスマルクである。彼はプロイセンを中心としたドイツの統一事業に成功し、さらに巧みな外交で統一ドイツの国際的地位を高めた。

2.ビスマルクの出自と価値観

ドイツ史を大きく動かしたビスマルクであるが、彼の実像を正確にとらえることは難しい。まず、彼自身は保守的な価値観の持ち主だった。彼は地主階級(ユンカー)の出身であり、プロイセン王室(そしてドイツ帝室)の利益を最優先に行動した。

19世紀のヨーロッパでは、政治的権利の拡大を求める自由主義や、経済的平等を求める社会主義の思想が隆盛した。ドイツでは、民族主義に基づくドイツ統一の機運も高まった。ざっくり言うと、それらは基本的に新興の市民階級による「下からの変革要求」である。既得権益層に属するビスマルクがそうした思想に共鳴することは、生涯を通じてなかった。

「ビスマルクはドイツ統一に貢献した」という結果を知っていると奇妙に感じるが、彼はその政治家としてのキャリアのはじめには、ドイツ民族主義を弾圧する立場であった。

だからといって、「ビスマルクは保守的な古い人間だった」と考えるのは一面的な見方にすぎない。古さと新しさ、一見矛盾する要素を同居させていたことが、ビスマルクの実像をとらえにくくしていると言ってもいい。(後編に続く)

続きはこちら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?