蒼穹の昴への旅(下)

7月に第6作「兵諌」が出ました。

待ちに待った新作です。

『マンチュリアン・リポート』

1928年(昭和3年)6月未明、

張作霖を乗せた特別列車が爆破されました。

中華民国安国軍総司令・陸軍大元帥であった張作霖は

蒋介石率いる国民革命軍の北伐により、

北京から撤退し、本拠地奉天に戻る途中、

満鉄線とのクロス地点で乗車車両を爆破され、

同日中に自宅で死去しました。

のちの満州事変にもつながるこの爆破事件は

「皇姑屯事件」と呼ばれ、

日本関東軍の仕業とされました。

関東軍の暴挙に激怒した昭和天皇の密命を受けて、

若き軍人志津が聞き綴った

「満州報告書《A Manchurian Report》と、

かつて西太后と光緒帝を載せて走った

誇り高きイギリス製の特別機関車のひとりごと

《A Monologue of Iron》

で、次第に真相が明かされていきます。

今だにときあかされていない最大級の昭和史ミステリーです。

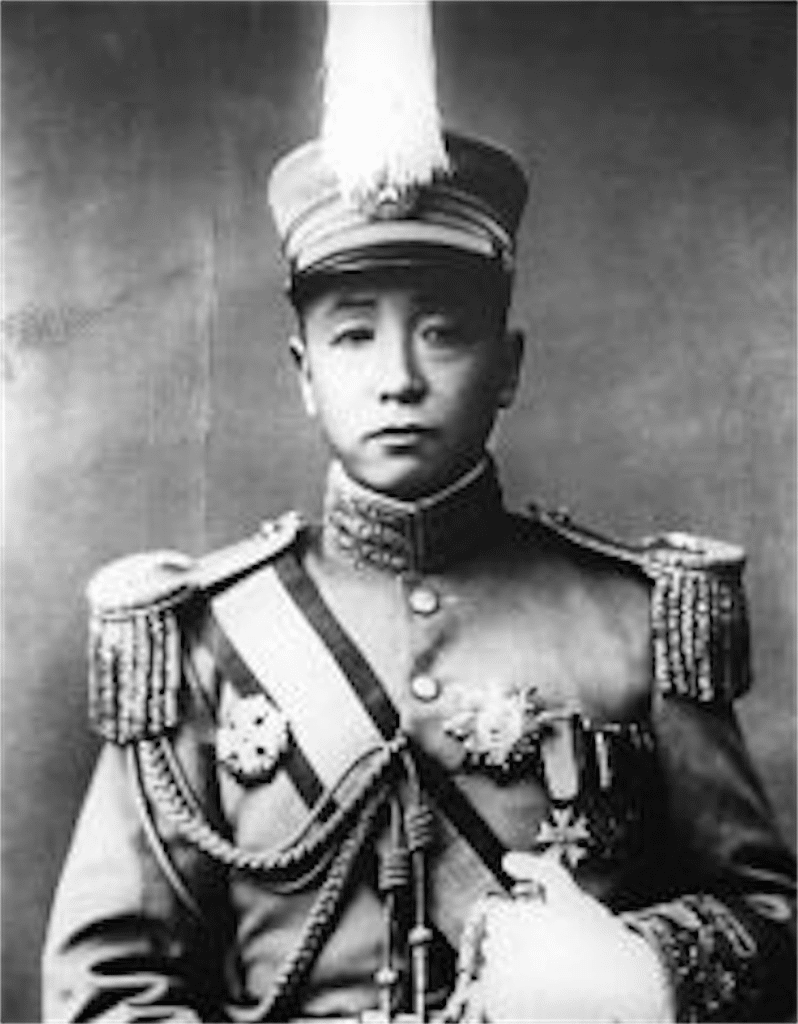

張作霖

爆破事件場所 (Wikipedia より)

再見…つぁいちぇん…という音は悲しみでなく、希望なのだと思いました。

『天子蒙塵』(てんしもうじん)

1924年、クーデターにより、

清朝のラストエンペラー溥儀は紫禁城を追われ、

正妃・婉容、側妃・文繡と共に生家に逃げ込みます。

さらなる危険が迫り、

溥儀は日本の庇護の下、

密かに北京から天津日本大使館へ脱出しました。

溥儀は王朝再興の夢を見て、

極度のアヘン中毒に陥っている

正妃・婉容はイギリス亡命を望み、

そして側妃・文繡は「自由」を望み、

離婚をしました。

一方、

父・張作霖を失った張学良は失意のまま

イタリアを経由してイギリスへと向かいます。

かくして、二人の天子は

塵をかぶって逃げ惑うのでした。

史上最も高貴な離婚を成し遂げた文繡を語り部として

第一巻は展開していきます。

溥儀と婉容

文繡 (Wikipedia より)

第二巻は

張作霖が爆殺されて3年、

馬占山は「我に山河を返せ」と叫び、

満州の猛獣を化した関東軍に

一人反抗を続けていました。

馬占山 (Wikipedia より)

1931年、

張作霖側近だった張景恵の説得を受け、

一度は日本にまつろうとも考えました。

満州国建設を急ぐ日本と

大陸の動静を注視する国際連盟の狭間で

深い孤独に沈んでいく溥儀の心模様と、

謀略渦巻く満州の底知れぬ闇が描かれています

第三巻には希望の地を目指し、

海を渡った二人の日本男児の正太と修。

駆け落ちして大陸へ逃避行する美男美女。

満州の怪人・甘粕正彦、

男装の麗人・川島芳子、

吉田茂やココ・シャネルなど

歴史的著名人も登場し、

それぞれの運命を切り開いていきます。

日中戦争前に何が起きていたのか、

リアルな映像が目に浮かびます。

そして、かつての英雄が中原のかなたに

探し求めた男がついに現れます。

そしていよいよ最終巻。

中華皇帝への返り咲きを夢みる

ラストエンペラー・溥儀、

一度は蒋介石に満州軍を禅譲し、

渡欧しながらも、上海に戻ってきた張学良。

欧米列強との対決を模索し、

東亜連盟を構想する石原莞爾。

日本と中国思惑が複雑絡み合う中、

二人の天子は再び歴史の表舞台へ登場してきます。

そして、最後は溥儀の即位と、

全く想像していない場面で終わります。

ラストエンペラー 溥儀

張学良 (Wikipedia より)

西太后、溥儀、張作霖、張学良等の

実在の人物が繰り広げる近代中国史を背景に、

李春雲、李春雷の兄弟

梁文秀の妻となった二人の妹玲玲、

架空の人物が、真の主人公として、

満州人の心、そして普遍的な人の生き様を見せてくれました。

オスカルとアンドレを通してフランス革命に興味をもち、

ヨーロッパの歴史の学びを深くしていった私は、

すっかりおじいちゃんになった春雲の目を通して、

「溥儀の即位」がどういうものだったにか知り、

日本と中国との暗澹たる関係を知ることができました。

伝説の「龍玉」は誰の手に渡るのか…

正太と修のその後は?

溥儀、張学良のその後、

そして毛沢東と蒋介石との戦いは…

シリーズ累計530万部超。

第4部まで文庫本で10冊。

第5部は単行本4冊、という破格の規模で、

近代の中国と日本の分かちがたい関係を浮かび上がらせてゆく。

中国には40回ほど渡ったという浅田さん。

最初に取材目的で渡った20年ほど前は、

いまほどの経済大国になるとは考えていなかった。

「中国そのものが変わっている。いろんな意味で、このシリーズは早く書けません」

「人も街も画一的でなく、なぞが多く、奥が深い」と中国を評する。中学の頃から漢文の美しい言葉にあこがれるようになり、10代の頃からこつこつと通史などを学んできた。中国出身の担当編集者は「偏らない見方で、日本と中国が描かれている。知らなかったことも多く、読みながら歴史を知る思いです」と言い添える。

『96年から刊行「シリーズ続く」「早くは書けない」』

シリーズで一貫して描かれているのは不屈の人々。波乱の人生を送った張学良は、100歳まで生きた。最新刊では「嘆く間があるのなら、どうにかするのですよ」と、溥儀を幼い頃から支えてきた人物が語る最終盤の場面が印象深い。

そんな精神の強さは「負けず嫌い、ということで生きてきたようなもの」という自身の歩みとも重なる。

例えば、出版不況ということも安易に信じない。「時代のせいにしたら、終わりです。本が売れなくなった背景に、刊行点数が多すぎ、内容もよくない本が目立つようになったことがある。もっと、いい本をつくっていかなくては」。そのうえで「子供が最初に出合う本がつまらなければ、もう読まなくなります」と将来を見据える。

「いい小説というものは、分かりやすく、美しく、おもしろく」と3カ条を示す。根っこにあるのは、小説の神様の存在を信じる思い。小説とは考えて書けるものではなく、素材そのものが落ちてくるものという。それも若いからいただけるのか、と考えていたが、「意外とジジイになっても降ってくることが分かりました」と明かす。

もうすぐ67歳。「贈りものを受け止められるよう、一定のテンションに張り詰めていく努力はしております」(木元健二)=朝日新聞2018年11月28日掲載

没法子(メイファーヅ)と言わなければ、

人間は存外まともに生きてゆけるものです。

鳥や獣をごらんなさい。雨が降れば宿り、風のゆくえを読み、暑さ寒さをうまく凌いで生きていけるではありませんか。ならば万物の霊長たる人間が「どうしようもない」などと言うのは贅沢な話です。

嘆く間があるのなら、どうにかするのですよ。」

慈愛に満ちた母のように語る春児の言葉…

春児は隣人を愛し続けたイエス様のようでした。

何もかもうまくいかず、絶望感に苛まれても、

大丈夫、大丈夫、きっとうまくいく…

「どうしようもない」から

「どうにかなる」へ。

『兵諌』(へいかん)

1936年(昭和11年)2月、

のちに二・二六事件と呼ばれる兵乱がありました。

そして同じ年の12月、

中国では西安事件が起きました。

この二つの国の運命を変えた二つの兵乱は

どうつながっていたのでしょうか。

西安事件を裁く中国の軍事法廷での証言をもとに

ストーリーは展開します。

タイトル『兵諫』(へいかん)とは

主君の行いを忠臣が剣をとって諫めた故事に由来し、

兵を挙げて主君の過ちをいさめることを

意味しています。

「二・二六」は日本の陸軍青年将校らが

起こしますが未遂で終わりました。

しかし、

この事件は少なからずお隣の国にも影響を与え、

西安事件が起こりました。

これは当時、

中国の国民政府最高指導者で

共産党嫌いの蒋介石に対して、

故・張作霖の長男張学良が反旗を翻し、

蒋介石を監禁し、共産党との内戦を止め、

挙国一致の抗日を要求したものです。

これらの事件は「兵諫」だったのでしょうか

という問いかけがあります。

プロローグは米国マンハッタン。

ニューヨーク・タイムズ記者ターナーが

中国特派員に決まり、

慣例によって清朝末期に殉職した先輩記者、

トムの墓参りをするところから始まります。

そして、いきなり東京へ舞台が変わります。

陸軍刑務所内に収監されている

二・二六事件の死刑囚と、

陸軍歩兵大尉・志津邦陽との面会場面です。

事件の首謀者らと士官学校の同期だった志津は、死刑囚に

「諸君らの行動は反乱にあらず。兵諫である」

と言います。

西安事件の発生直後、

上海特務機関員の志津はターナーと日本人記者とともに、

真相を探るのですが、

国民党政府のある戒厳令下の南京では

「蒋介石は生きているのか」それさえも

不明でほとんど何もわかりませんでした。

ストーリーは粛々と進みます。

そして、蒋介石が生還した後、

張学良の忠臣の陳一豆が

「事件はすべて自分が実行した」と出頭します。

彼を裁く国民政府の軍事法廷で裁判官らは

張学良による事件だと決めつけますが、

陳は「私が張学良の名をかたって軍を動かしました。

全ては私の責任、罪を犯した罰を与えたまえ」

と自ら死刑を求めます。

即決で陳に死刑判決がくだり、

彼は速やかに処刑されました。

これで張学良は、

翌日の裁判で死刑を免れたのです。

しかし、

陳の裁判を傍聴していたターナー記者は悩みます。

「張学良は、殺されると承知しながら

なぜ南京にやってきたのか。」

その問いに、かつて中国赴任前に

墓参りした先輩記者トムが亡霊で現れ

“真相”を語ってくれるのです。

張学良が日本の二・二六事件に触発されたこと、

そして蒋介石が「兵諫」を受け入れて

国策を変えたことがわかるのです。

『蒼穹の昴』シリーズは「歴史書」でなく、

「歴史小説」です。

それはもちろんわかっているのですが、

歴史を小説で知ることが、私は大好きです。

今、目の前で起きていることさえ、

見方を変えれば、全く違います。ましてや、

過去のことなど、どういう見方をすれば良いか、

わかりません。

では、どうするか…

私は浅田次郎さんのものの見方、

感じ方に信頼をよせているので、

浅田さんの視点で見た中国の歴史から

学べるには楽しみです。

さて龍玉は何処へいってしまったのでしょうか。

さて、これから毛沢東が表舞台に出てきます。

文化革命をどう描くのか…

次作はどうなるのか、ドキドキします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?