一遍上人⑨ 牛にひかれて善光寺

一遍上人⑧《踊念仏発祥の地へ》の続きです。

昨年の9月のことでした。

一遍上人は善光寺参りの後に、

叔父通末の供養をするために、

佐久小田切の里に行きました。

今回、私は逆ルートで

佐久から善光寺へ行くことにしました。

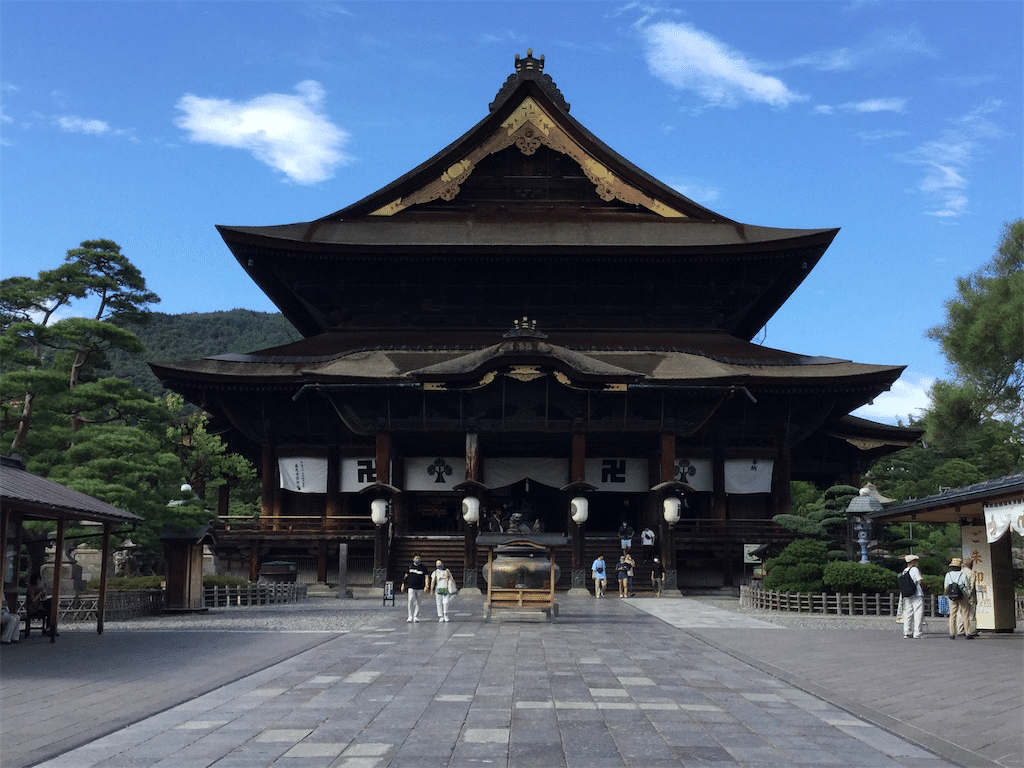

[善光寺本堂]

牛にひかれて善光寺

「今日は善光寺に行くわ。」と野辺山のホテルで、

同室の友人と話していたら、彼女がポツリと、

「牛にひかれて善光寺…」と言いました。

聞いたことあるフレーズですが、

私は意味をきちんと知りませんでした。

さっそく、Googleで調べてみました。

…「牛に引かれて善光寺参り」は牛に布を引かれて善光寺に行ったことがきっかけで、信心深くなり極楽往生を遂げられたというお話です。このことから、現代では「思わぬ他人の誘いで、物事が良い方に向かうこと」を表す言葉として使われています。

ポイントは「他人の誘い」であることと、「物事が良い方に向かうこと」です。意図せずにした行動では足りず、他人から誘いがあって、したいと思っていなかった行動をとった場合に使う言葉です。また、物事が悪い方に向かってしまった場合には使うことができません。…

という意味であることがわかりました。

では、その基のお話は何かしらと調べてみました。

昔 信濃国小諸の在に、心根の悪い強欲なお婆さんが住んでおりました。

ある日(近くの布引観音の祭礼の日という)洗濯をして、軒先に布を乾していたところ、どこからともなく一頭の牛が現れて、その布を角にかけて逃げ出しました。お婆さんは怒って、その牛を追いかけて行きますと、牛はどこまでも逃げて行き、とうとう善光寺にまできてしまいました。

日が暮れて、牛は金堂の中に消えるように見えなくなりました。しかし、金堂に入ってみると、光明が昼のように輝いており、追いかけてきた牛の涎(よだれ)が、さながら文字のように光っています。読んでみると、

『牛とのみ思いすごすな

仏の道に

汝を導く 己の心を(われ観世音)』

の御歌でありました。

さすがのお婆さんも、今まで心の奥に眠っていた仏心が忽ち眼を開き、六十六才にして初めて仏恩の偉大なことを知って、我欲を捨て信仰の道に入ることができました。その夜は御仏の前で称名を唱えてあかし、取られた布の行方を尋ねる心も捨てて家に帰りました。

後日、近くの観音堂に詣でたところ、布は,思いがけなく堂内に安置されている観音さまお身体に掛けられているではありませんか。それを見たお婆さんは、牛と思ったのは、実は観音さまの化身であったのではと,ますます善光寺如来への信仰を深めて、極楽往生を遂げたと言うことです。

この仏さまこそ、布引観音のご本尊であり、これが世に、「牛に引かれて善光寺まいり」と語り伝えられているお話であります。

『春風や 牛に引かれて 善光寺』 一茶

なるほど…と思いました。

思えば、私の人生「牛にひかれて善光寺」の連続だなあと思いました。

いつも目の前に、ひらひらと手招きがあって、

追いかけて、追いかけて、どんどん進んでいくうちに、

思ってもいない良いことが起きていきます。

不思議なことに、悪い方に行ったことがありません。

この夏、歓喜童子たちが私をいろいろなところに誘ってくれます。

一遍上人ゆかりの地を相模原、藤沢、片瀬海岸の近場から

長野に入って佐久、そして善光寺…と。

私は不思議な思いで佐久から新幹線に乗り、

終点長野で降りました。

駅に立つと、思わぬ暑さにクラクラきました。

アポをとっていた信濃毎日新聞社文化部記者Uさんと

30分ほど一遍上人についての話をして、

抜け道を歩き、

善光寺行きのバス停に案内していただく間も

思わぬ雑談に花が咲きました。

一生に一度は善光寺参り

「一生に一度は善光寺参り」と言われている善光寺は一光三尊阿弥陀如来を本尊としています。この本尊は552年に百済から日本へ伝えられた日本最古の仏像といわれています。一度は廃仏派の物部氏に難波の堀江へと打ち捨てられたのですが、信濃国司の従者として都に上った本田善光が信濃の国へお連れし、最初は飯田でお祀りされて、後の642年、現在の場所に遷座され、644年に勅願により伽藍が造営され、善光寺と名付けられました。

鎌倉時代、源頼朝、北条一族の手厚い保護を受け、信仰は広まり、親鸞聖人、一遍上人も参拝しました。

戦国時代は川中島で武田信玄、上杉謙信が信濃の覇権をめぐり争いました。

1555年、信玄は善光寺を丸ごと甲府に移しましたが、武田滅亡後、本尊は織田、徳川の祀るところとなり、最後は豊臣秀吉が京都・方広寺の本尊としました。が、秀吉の死の直前、如来様が枕元に立たれ、信濃に戻りたい旨をお告げになり、1598年、四十数年ぶりに善光寺にお帰りになりました。

太平の世が続いた江戸時代は「一生に一度は善光寺詣り」と多くの人々が参詣しました。念仏を唱えて一心に祈る者を皆極楽浄土に導いて下さると、一貫して男女平等の救済を説く寺院として知られていたため、女性の参拝者が多いことが特徴です。

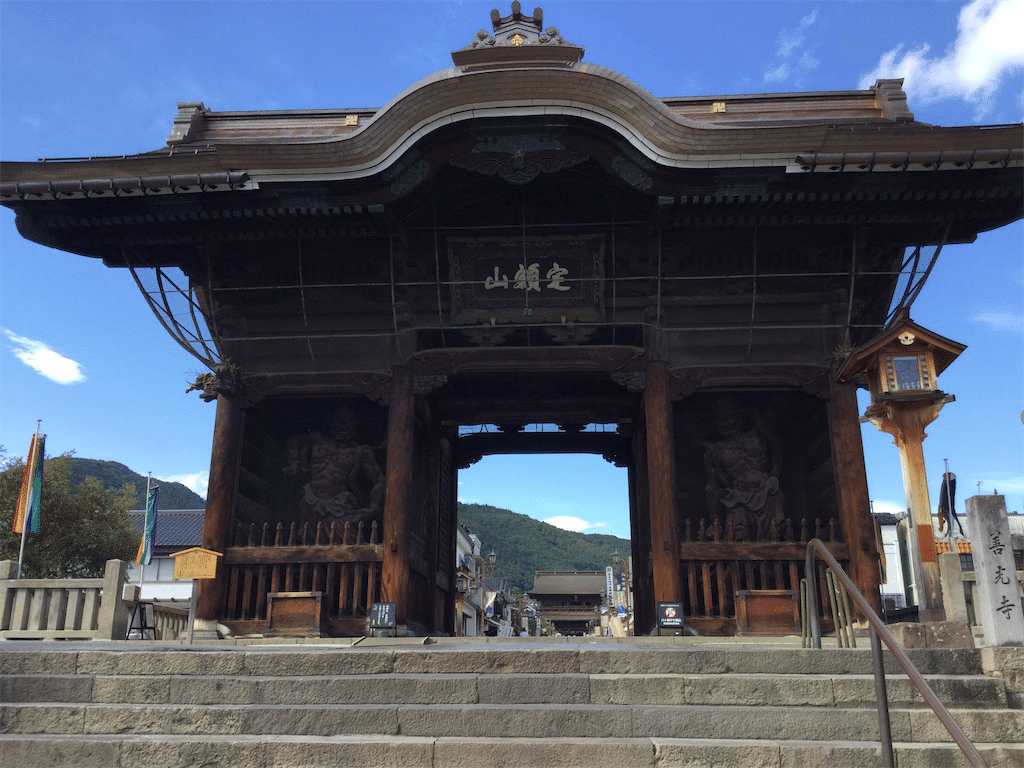

[善光寺仁王門]

[善光寺山門]

[日本忠霊殿]

[鐘楼]

午後の光が眩しい参道を上がり、善光寺の境内に入っていきます。

平日のせいか、感染症自粛中のせいか、人気もまばらな境内は、

セミの声もなく、静寂に包まれていました。

その時、鐘の音が響きました。

厳かで、心をあらわれる音が五臓六腑に響きます。

天を仰いで平和を祈りました。

記者のUさんおすすめのお蕎麦屋「元屋」は

残念ながらすでに閉店していましたので、

走るようにお蕎麦屋さんを探し、

「駆け蕎麦」をいただきました。

善光寺参道

そして、走った「参道」の由来を知ったのは、

写真整理していた新幹線の中でした。

《史跡 善光寺参道(敷石)》

善光寺参道(敷石)は、宝永4年(1707年)、

本堂が仲見世堂地蔵尊付近から現在地に移転竣工の後、

7年目にあたる正徳4年(1714年)に完成しました。

本堂普請の後、参道の路面状態が悪く、

参詣人に難儀をきたしていたため住職と篤志家によって寄進されました。

伝説によれば、現在日本橋3丁目で石屋を営んでいた大竹屋平兵衛は、伊勢出身で、江戸で財をなしましたが、放蕩息子の長男は家へ寄り付きませんでした。ある夜、盗賊が入ったので、突き殺すと、それが我が子でありました。平兵衛は世の無常を感じ、家を後継者に譲り、巡礼の旅の途中善光寺に来て、諸人の難儀を救うために敷石を寄付しました。後に平兵衛は出家し、1726年に没しました。

その後も平兵衛の子孫は敷石の修理をしていたそうです。

敷石は7777枚に及んでいて、一部補修をしているものの、大部分は当初のままで、

これほどの規模を持つ近世以前の敷石の参道は、全国的にも稀だそうです。

[宿坊]

[見事な敷石 堂々とした構えをした香のお店]

善光寺は宗派という概念がない頃に創建されたため、

誰でも参拝できる無宗派のお寺です。

おごそかながら、

庶民に開かれた、親しみ安さと明るさがありました。

一遍上人は二度善光寺参りをしています。

善光寺の持つ庶民的な明るさを時衆と一緒に楽しみ、

佐久へと旅を続けたのかなあと思うと、

佐久小田切の里への見方も少し変わったように感じました。

「いっぺんにこころひかれて善光寺…」壽實

今度は宿坊に泊まって、お戒壇めぐりもしたいと

後ろ髪を引かれるおもいで帰路につきました。

旅は続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?