NFT -データを作品とする為に-

もうすでに目新しさもなくなり、ようやく落ち着いて評価を得られる状況が見えてきたように感じられるNFTアート。

ここでは仮想通貨や税法関係の諸々は触れず、データを作品とすることについての現在の見解を書き記したいと思います。

もう一年以上も前になりますが、NFTを初めて知ったときに「プリント」から解放される可能性を感じ歓喜すら覚えました。

こう言うと「プリント」に否定的な立場をとっているかのように思われてしまうかもしれませんが、プリントにはプリントの特性とそれ故の価値によって作品が成立していることも、もちろん知っています。

問題はNFT以前には他に選択肢がなかったことです。

プリントは制作環境(モニター)に比べ、色域が狭く(正確にはプリント出力可能でモニターで視認できない色域もあります)使える紙、サイズ、マウント加工など様々な条件があり、そのことを前提に制作をする必要がありますが、データ自体を「作品」化できるNFTでは“作者が制作時に見ている画像”が、そのまま(再生環境さえ整えれば)再現できるのです。

例えば音楽コンテンツでは、制作時と同じ音質で聴いて欲しいアーティストのなかには、CD(16bit / 44.1 kHz)以上の音質(24bit / 192kHz 等)で販売しているケースも散見されます。

写真も可能ならば、僕自身が制作しているのと同等の環境で細部までじっくり見て頂きたいと願っておりましたので、NFTの可能性に興味を持ちました。

データを「作品」とする以上、紙を選ぶのと同様にファイル形式を選び、その表現の可能性を十全に活かし、主題とコンセプトに結びつけようと思いました。

写真作品全てに、必ずしもその必要があるとは考えませんが、僕自身の最初の試みに限っては、それがデータを作品とする為の前提条件となりました。

作品について説明を求められることがありますが、今取り組んでいるNFT用の作品には、この作品主題・解説なども含めて詳細がわかるように制作しています。

具体的には、ファイル形式はPSB(PSD)を主に素材となったすべてのRAWデータ、文字資料、試作データなどの制作ファイル一式のパッケージという形にします。

PSB(PSD)には、可能な限り各種レイヤーを残し、レイヤー名も制作過程や、思考の過程が追えるよう配慮し別途テキストで解説文も添えようと思います。

その為、制作の初期段階から行程を明確にする必要があり、今まではステムミックスをつくるとそれまでの過程は削除してしまったりしていたのですが、それも最後まで残せるよう様々な検討をしています。

データを「作品」にするために何が必要かを、検討した結果上述のようなコンテクストや技法を明示し、思考の痕跡を追えるような形で仕上げることを試してみようと思いました。

どんな結果になるか予想もつきません、むしろそのことがとても楽しみです。

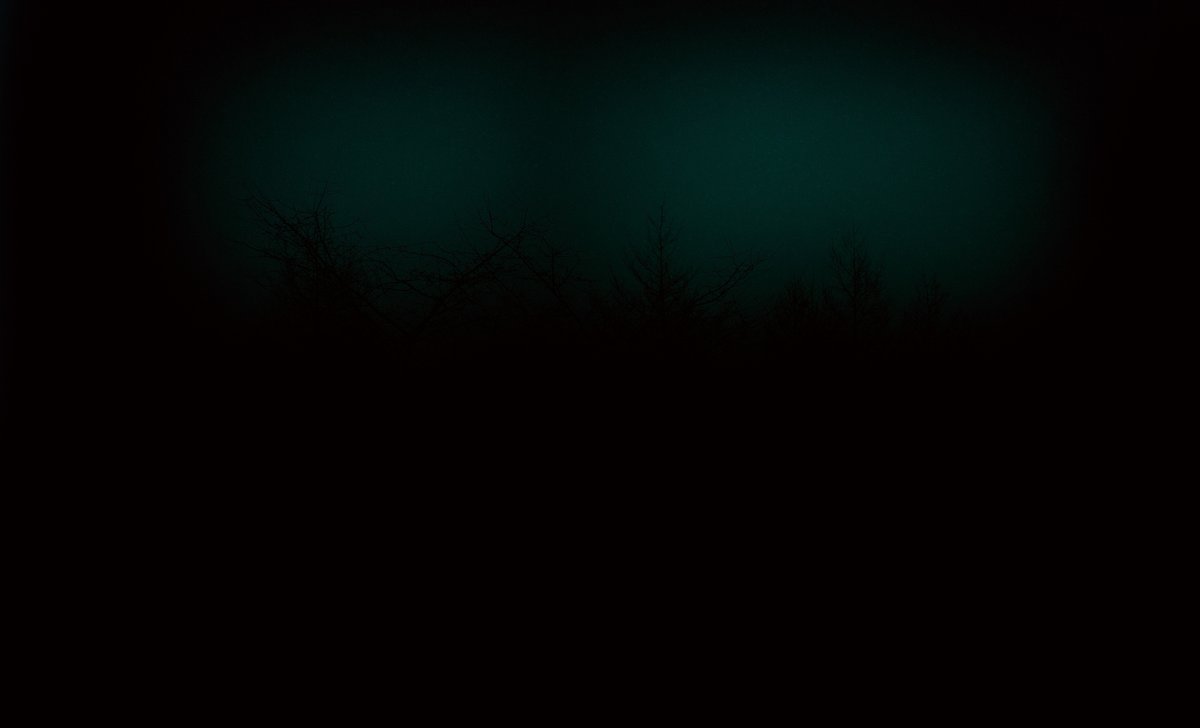

Silence, gloomy, the world before the story was born. 1

心の底に漂う思念と記憶の世界、撮影というフィールドワークを封じられた帰結として「風景」は外ではなく自己に内在する観念の具現化に向かった。静寂の満ちた陰鬱な頭の中の世界は、物語が生まれる前の世界であり、あるいは物語の終焉以後の一切の登場人物のいない純粋な世界である。この先にあるものが希望であれ破滅であれ、写真という技法は変容と存在意義の変遷を繰り返していく予感を感じている。

作品名・制作年・技法・寸法

Title: Silence, gloomy, the world before the story was born. 1

2020

Giclee Print

W 1200mm H 728mm

この作品はコロナ禍で制作したカンバスにプリントすることを前提とした作品ですが、NFT用の作品制作ではこの写真を下敷きに試作を重ねています。

追記

写真におけるプリントは音楽の「マスタリング」にあたる作業になりますので、制作行程の最終データから、プリント用、web用、紙媒体用など使用目的に合わせて解像度やシャープネス、色調補正など様々な最適化の処理を施して納品データを作成し、プリント工房に発注をします。

(音楽ではCD、MP3、放送媒体などによってラウドネスなど様々な規格に合わせて作成されるというお話を聞いたことがあります)

納品データ=プリントデータだと誤解されていることが多いと思いますが、実際には納品データをもとにプリントデータが作成され、プリントが出力されます。

(プリントデータ作成の部分がマスタリングにあたります)

このマスタリング→プリントの工程ですが、僕は専門の工房に発注しています。

インク、紙の温度、湿度などの品質管理や、機器のメンテナンス、プリントサーバの様々な設定など多岐にわたる膨大な知見と繊細な判断を必要とされるプリント(印刷)というのは高度な職人芸であって素人の手に負える域の工程ではないと考えているからです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?