10月21日 ゲームの「残機数」問題

アクションゲームで「あの残り2機」なんて言い方をするが、昔の攻略本には「人」と表記してあったような記憶がある。

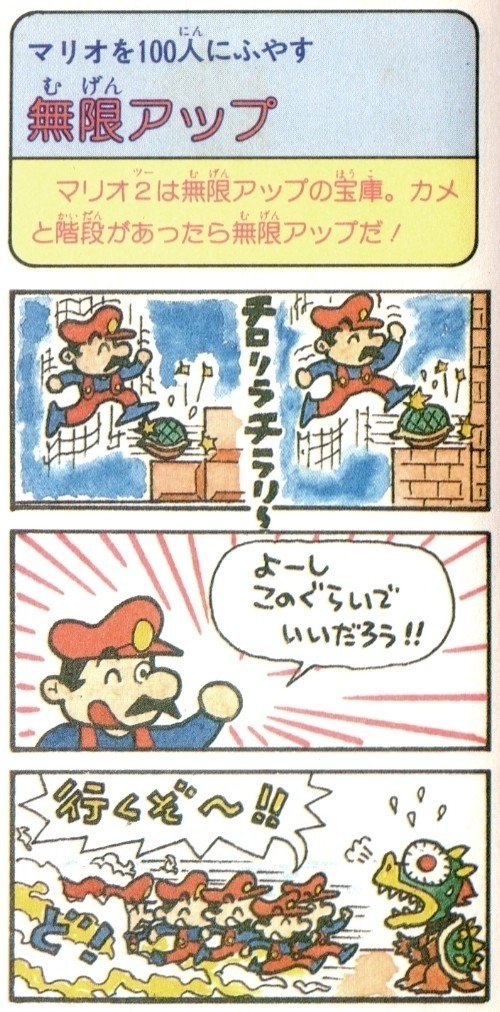

資料:学研 6年生の科学3月教材 パソコン・ファミコンおもしろ大図鑑 1987

私の勝手な思い込みだが、「機」はシューティングゲーム由来の表現という気がしている。当時ほぼ全てのシューティングゲームは舞台がSFで、主人公はメカだった。そういう世界観の中での「残機数」という表現には何ら問題が無い。さっき敵の弾で破壊された戦闘機と、いま動かしている戦闘機は同じデザインの別のやつなんだ……という設定だ。

しかし「あとマリオが2機ある」……と表現したらマリオがアンドロイドかサイボーグかということになってしまう。メカでもないのに「自機」や「残機数」と表現するのは、実はおかしい。

ならば「マリオがあと2人いる」と表現したら正しいのかというとそれもちょっと待て。「マリオが2人いる」ってそれはどういう状況だ。さっき溶岩に突っ込んで死亡したマリオと、いま操作しているマリオとはどういう関係なのか? もしかするとクローンかも知れない。

じゃあクローンということにしよう。

マリオは実は大量にクローンが製造されていて、しかし自分が置かれている状況を知らず、クッパが構築するゲームを強制されているのだ。クッパ打倒に行き着くまでに、死屍累々のマリオの死体が築かれ、その中のたった1人がクッパ打倒に成功しているのだ。それがキノコ王国が考えたクッパ打倒の手段だった。

……ありがちなSF設定だね。

という冗談はさておき。

しかしながら私の子供時代を振り返ってみても、「あと2人いる」という言い方をした友人はいなかったように思える。みんな「あと2機ある」という言い方をしていたと思う。子供時代から表現上の問題を知っていた私ですら、「あと2機」という言い方をしていた。今でもそう言う。単純に、言いやすいからだ。「人」よりも「機」のほうが言いやすかったからみんな使っていたんだと思うし、「機」が定着したのもそういう理由かな、という気がする。

実はゲームごとに、「残機数」の呼称って世界観に合わせて違っていたりするんだけど(「挑戦回数」とか)、ゲームやっているとみんな「機」でまとめてしまう。これもやっぱり「言いやすいから」が理由なんでしょうね。

と、書いてて不安になったので、手元にあるゲーム機内の電子説明書内の表記をちょっと確認。

スーパーマリオシリーズの電子説明書には「プレイヤーの数」と表記されていた。『マリオU』では、「マリオの数」と表記されている。「マリオ×10」と言ったらマリオが10人いる設定だ。

某シューティングではプレイヤーのことを「自機」と表記されていた(やっぱり「自機」はシューティング由来の言葉かな?)。それ以外のどのゲームの説明を読んでも「プレイヤーの数」という表記。これは任天堂ゲームの共通表記?? 私はPSとXBOX持っていないし、ゲームソフト自体もあまり持っていないから、他がどう表記しているのか確認できない。

そこでもあえて、「残機数」概念とはなんぞや? という問題提起してみても面白いかも知れない。

そういうゲームはすでにあって、『ゾンビU』というゲームがあるのだが、プレイヤーがゾンビに襲われて死亡すると、次のプレイヤーはまったくの別人になる(人物はランダムで決まる)。さっき死亡したところにいくと、さっきまでプレイヤーであった人物がゾンビになってうろついている。新しいプレイヤーは、まずそのゾンビになった前任者をぶっ殺し、アイテムが一杯入っているリュックを取り戻さなければならない。

ゲームにありがちな「さっき死んだはずの人が平気な顔して復活している理由は?」という問題に取り組んだ作品『ゾンビU』だが、1つ問題が――主人公キャラクターに愛着を持てないんだよね。FPSで主人公キャラクターの顔が見えないから関係ないといえば関係ないけども……。

もう1つ、リュックの奪い返しに失敗すると、そのままロストしちゃう。設定がシビアだった。 でもこれも「残機数とはなんぞや?」に取り組んだ、1つの回答といえなくもない。これからアクションゲームを作る人は、少し考えてみるのもいいかも知れない。

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。