「降臨」 突如それは天から降りてくる?

その衝撃は味ではない。貌だ。

むかし、親戚のタイ人の女性から、ご当地メコン川の幸をいただいたことがある。

川魚7,8匹だったか。

日本でいうところの「干物」なんだろうが、干物というよりも「カラッカラに乾燥してしまいました」のような風情をたたえていた。

いまだにその衝撃が忘れられない。

味ではない。

貌。

体長は小ぶりで、イワシの丸干し的なものだったが、その約三分の一ほどが貌。

カッと見開いた目は、

さながら八方にらみの龍。

のどぐろのようにぽっかりと開いた口には

しかし、鋭い歯がびっしりと並び、こちらを威嚇していた。

干物なので水分がないから、余計に凄まじい印象を与えていた。

どちらかと言えば、貌だけは「ウツボ」に挿げ替えたみたいな。

見方によっては、タツノオトシゴから愛らしさを取って、凄味を加えたような。

ずいぶん前の話なので、その魚が何という名称なのかは不明だし、

連れはもう少しタイのように丸みがあったとか、記憶は薄れ気味。

味は淡白なカマスのようなものだった記憶がある。

メコン川と言えば、身の丈以上もある巨大魚や世界最大のエイなどでアマゾン川と比べられるほどの「未知の河」として有名だ。

ナニモノがいてもおかしくない。

そんな苛烈な生態系の中で、小魚が生き延びるには鬼の形相のような貌がどうしても必要なのか?

=写真:ナショナル・ジオグラフィック

アレがなんだったのか、何の魚なのかネットで調べてみた。

ナマズと並んで「エレファントフィッシュ」という魚が食用として有名なんだそうだが、その貌をみると、アイツのような凄味がない。

私の連れは、以前にタイ旅行でそのメコン川下りを体験したことがあるらしいが、黄褐色の濁流の記憶しかないらしい。

ふと、昔中国の黄河上流?をバスで通過した際にみたあの黄褐色。山も木々も黄褐色の景色が脳裏に浮かび、「あんなものか」というイメージをタイ・メコン川に重ねた。

あの黄褐色の河川はあのような”怪魚”が生息していてもおかしくない。

メコンの怪魚を降臨!

いやいや、そんな散文的な感想はどーでもいいですね💦

実は私は、その「メコンの怪魚」をこの身に降臨させる、という「瞬間芸?」を持っているんです。

いや、ごく稀にですよ。

興が載った時限定ですよ。

こればかしは、受けます。

見たいですか?

決してお見せ出来ません。

連れ以外の、どんな親しい友人にも、親兄弟にもお見せ出来ない”代物”ですから。

一族郎党の「恥」になりますから😅

そ、そうですね💦 別に見たくないですよね。

そんな他愛ないことに付き合っている暇ないですね?

それは、「モノマネ」じゃないんです。

第一、その怪魚と私はいくらなんでも似てません。

その時、

降臨するんです。

マイケルの「スリラー」のプロモーションビデオみたいに👻

(憑依?ではないですよ、のり移られた日には、「メコン!」というあだ名で今後の余生を送るハメになりますから・・・。)

ま、「盛ってどーする?」って話ですが😃

イグアナにブルース・リー

「瞬間芸」「一発芸」というよりか「形態模写」というのでしょうか?

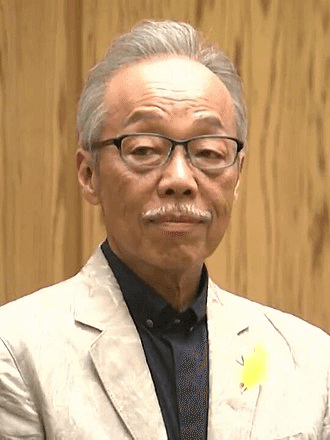

それの古典的なのは、タモリさんの「イグアナ」とか、竹中直人さんの「芥川龍之介」「松田優作」「ブルース・リー」、コロッケさんの「五木ひろし」などがあります。

あれは「降臨」ですね😂

タモリさんがイグアナに似ているわけではありませんね。

しかし、這いつくばった瞬間、その爬虫類になってます。

素顔は取り立てて似てはいないが、竹中さんは、その時確かにブルース・リーでした。

コロッケさんの五木ひろしはロボットになっても「いつき」でしたね😆

彼らに共通するのは、そこにあるなにがしかのテーマです。

それは、我々が普段、何気なく見ていて「アレ? なんかおかしいなあ、何だろう?」と思っているものではないでしょうか?

口には出さないけれど、潜在的に感じている何か、違和感というよりもっとシュールな何か。

それを引きずり出してますね?

だからおかしいのですし、「そうそう、ソレ」と腑に落ちるんですね。

そこにちょっとでも自分(自我)が残っていると、一気に白けてしまいます。

「創作」とは宇宙空間から引き出すもの

お話しは、実は、

「創作というものは、どこかこの宇宙空間(プラズマ界~アストラル界)にある『なにものか』を引きずり出す作業なのではなかろうか?」

という素朴な疑問です。

怪魚のモノマネ程度で、そんな大げさな?

と思われるかもしれません。

しかし、それはほんの取っ掛かりであって、世の中の大発明や、芸術作品の多くの創作の源がそれ(降臨)によるのではないだろうか?

分かりやすい例として、谷村新司さんの「昴」という楽曲の誕生があります。

ご存じかもしれませんが、それはまさに降臨でした。

本人はそう言ってますね。

なんでも引っ越しの最中にフッと”降りてきた”らしいです。「昴」は。

昴 作詞・作曲 谷村新司

目を閉じて何も見えず 哀しくて目を開ければ

荒野に向かう道より 他に見えるものはなし

ああ砕け散る宿命の星たちよ

せめて密やかにこの身を照らせよ

我は行く 蒼白き頬のままで

我は行く さらば昴よ

呼吸をすれば胸の中 凩は吠き続ける

されどわが胸は熱く 夢を追い続けるなり

ああ さんざめく 名も無き星たちよ

せめて鮮やかに その身を終われよ

我も行く 心の命ずるままに

我も行く さらば昴よ

ああ いつの日か誰かがこの道を

ああ いつの日か誰かがこの道を

我は行く 蒼白き頬のままで

我は行く さらば昴よ

我は行く さらば昴よ

(「谷村新司の不思議すぎる話」より)

面白いのが、まず「さらば昴よ」とのフレーズが突然去来したそうです。

「さらば」が味噌ですね。

昴(プレアデス星団)を去るわけですね、本人は。

一方で、「砕け散る宿命の星」「その身を終われよ」と暗示的なフレーズも出てきます。

その後、プレアデスとダイレクトにコンタクトを取るようになったという谷村さんは、「それは物質文明の終焉を意味しており、精神文明に向かうことを示唆しているのでは?」と、その歌詞に込められたメッセージを解釈しているようです。

これがもし、額面通りのプレアディアン・メッセージであったとすれば、ちょっと余談を。

はるか宇宙時間的な大昔に、プレアデス星団内では大きな事件がありました。

プレアデス星団は、数百の惑星を抱える大きな星団です。

あるとき、プラズマ界の存在だった母国の惑星の一つを、物理的な濃密度物質にあえて転化させようとして、その惑星は爆発したのです。

爆発した惑星のかけらは銀河全体に飛び散りました。

その中で地球に落ちたものがモルダバイトという「聖なる石」です。

その一つの大きなかけらには、聖書にも出てくる144000人の光のメッセージが込められています。

となると、谷村さんの「昴」は、ストレートのにその「物語」をなぞっているようにも見えますね?

「自分が作っているのではない」

さて、「降臨」的作曲と言えば、あのアマデウス・モーツアルトがいます。

その天才的なひらめきによる作曲法は夙に有名ですね。

以下の記事がそのほぼすべてを記していましたので、ここに転載しますね。

モーツァルト本人が書いた手紙が分析研究されています。

夜の散歩といった身体を動かしているとき、

内面的に安心して静かに自分と向き合えて、

リラックスして気持ちの良い状態になると、

その感情と連動するように短いフレーズの音が

自分の中に自然に流れてくるそうです。その音が

内面で鳴り響き、もっと感情が昂ぶってくると、

自分でも気づかないでハミングをしてしまうとか。

そのハミングが、記憶されて体内に録音されていきます。

この記憶が充分たまると、今度はこの「ひとくちの音」は

どんな一皿の料理になるのかが吟味され、

もっと美味しくするために音を足していく作業が

自然に行われます。ひとくちずつの音はやがて

一皿の美味しい食事になるためにフレーズの集まり

になっていきます。固まりが大きくなればなるほど、

肯定的な感情(気分の良さ)も大きく、深くなります。

そして気分がよくなると、またフレーズが育つという

循環を繰り返します。

モーツァルトはこの間、まるで「チャンネル」のように機能し、

全てが無意識に行われています。

何かを意識的にしているという感覚がないようです。

手紙の中にも「自分が作っている」という表現は全く

出てこないとか。まるで神経システム自体が主体的に

動いている感じです。

出来上がったものを今度は、絵や彫刻にイメージし、

自由自在に無意識が作品を変化させていき、

最終的に大きな作品となって記憶されます。

聴覚から味覚へそして視覚へ…モーツァルトは

五感をフルに使って音を自分の中にためていきます。

これは共感覚(synesthesia)と呼ばれているもので、

ある刺激を受けたとき、本来の感覚に他の感覚が

伴って生ずる現象です。

このようなプロセスで、いつも出来上がった作品が

頭の中に蓄積されているので、あとは五線譜に

書き記すだけです。ですから、『ドンジョバンニ』の

序曲を公演当日に2時間で書き上げてしまうと

いうことが起こり得たのだとか。

モーツァルトは、シリウス星系とゆかりの深い音楽家です。

その奇行ぶりや、上流階級のご婦人方に対するびろうな発言などがクローズアップされてしまいますが、彼にはある使命がありました。

モーツァルトは「ルパン3世」で有名になったカリオストロ伯爵の弟子でした。

隠れた任務があるような人物は、その正体が謎のまま、巷でのあらぬ噂にさらされます(それはむしろ意図的かもしれません)。

おそらくカリオストロに対する「山師」「ペテン師」などもそうでしょう。

さらに輪をかけて、そのカリオストロ自身が、あの「胡散臭い人物」として定評のあるサンジェルマン(セント・ジャーメイン)伯爵からイシス(女神=エジプトではアセト)の秘儀を伝授され、ヨーロッパに広める任務をたまわっていたのです。

詳細は省きますが、イシスは例の「闇側」から極端な弾圧を受け続け、闇がキリスト教を本格的に乗っ取った原因にもなったほどの、闇の最も恐れる「教え」なのです。

それは、闇を払う秘儀でした。

モーツァルトは、音楽を通してそれを広める役だったのです。

彼がメーソンリーで、『魔笛』でそれの秘儀を明かしたために殺されたという説は広くいきわたっていますが、その裏はこういうことだったのです。

闇としてはこれほどのにっくき人物はいなかったのですね。

闇側と拮抗する背景が分かるとその人物像の虚構もわかる

私もひところ夢中になって読んだフリードリヒ・ニーチェもそうだった。

スイスの避暑地として有名なシルスマリアを訪れた彼は、そこにあった岩の前で電撃的な衝撃(ひらめき)を得て、あの大部な『ツァラトゥストラ』をわずか数週間で書いてしまった、とか。

これなどはむしろ啓示に近いですね。

確か「この人を見よ!」だったかに書かれていたと記憶しますが、なんせむかしの話なんで間違っていたらごめんなさい。

このほか、たとえば版画の制作に打ち込む棟方志功さんもそうでした。

その映像などを観ると、完全に没我の境地で、そこになにがしかの神が降臨しているような気配がありました。

後記

ハイ!(ハイって?💦)

そー言うことですね(そーいふ事って?💦)

私たちは、普段意識していないですが、何かをなす時に「自力」でそれを行っています。

事務処理的、ルーチン的なものは「自我」がなくてはできません。

それは極めて論理的、というか、論理的でなければならない「作業」です。

しか~し、

何事かの創作の際はどーでしょう?

創作すなわちクリエイティブな何か、

とりわけ、新しい価値観を持った何かを作り出す時。

あるいは、それがすきですきでしょーがないとき。

あなたがそれに打ち込むとき、

自分を意識してますか?

してません。

ですよね?あなたがよく世界を認識されていればいるほど、

自分の力ではなく何か別の大きな力がそれを成しているのでは?

という感慨に襲われることが多いことと思います。

よく、大発明が早朝に、突然閃いた

なんて聞きますよね。

そうなんだ、と思うのです。

創作というと、その方の天分とか、裁量とか解釈されますが

果たしてそうなんでしょうか?

もしかして、それはむしろ

こんなん出ましたけど~

みたいな。

だと思いますよ、ホント。

東洋哲学に触れて40余年。すべては同じという価値観で、関心の対象が多岐にわたるため「なんだかよくわからない」人。だから「どこにものアナグラムMonikodo」です。現在、いかなる団体にも所属しない「独立個人」の爺さんです。ユーモアとアイロニーは現実とあの世の虹の架け橋。よろしく。