社会に埋め込まれた平均思考 【トッド・ローズ著 ハーバードの個性学入門 平均思考は捨てなさい】

小学校5年生の算数の単元では「平均」が出てくる。

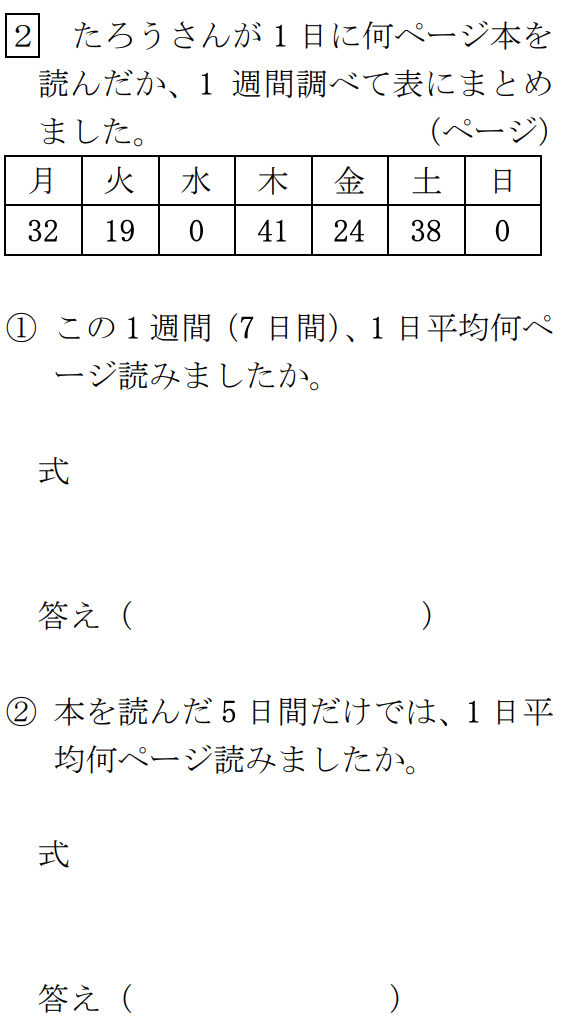

例えば、東京ベーシックドリル5年生算数の問題を引用すると下記のようになる。

(問題は下記リンクより引用)

ちなみに、それぞれの答えは、①が「22ページ」②が「30.8ページ」だ。

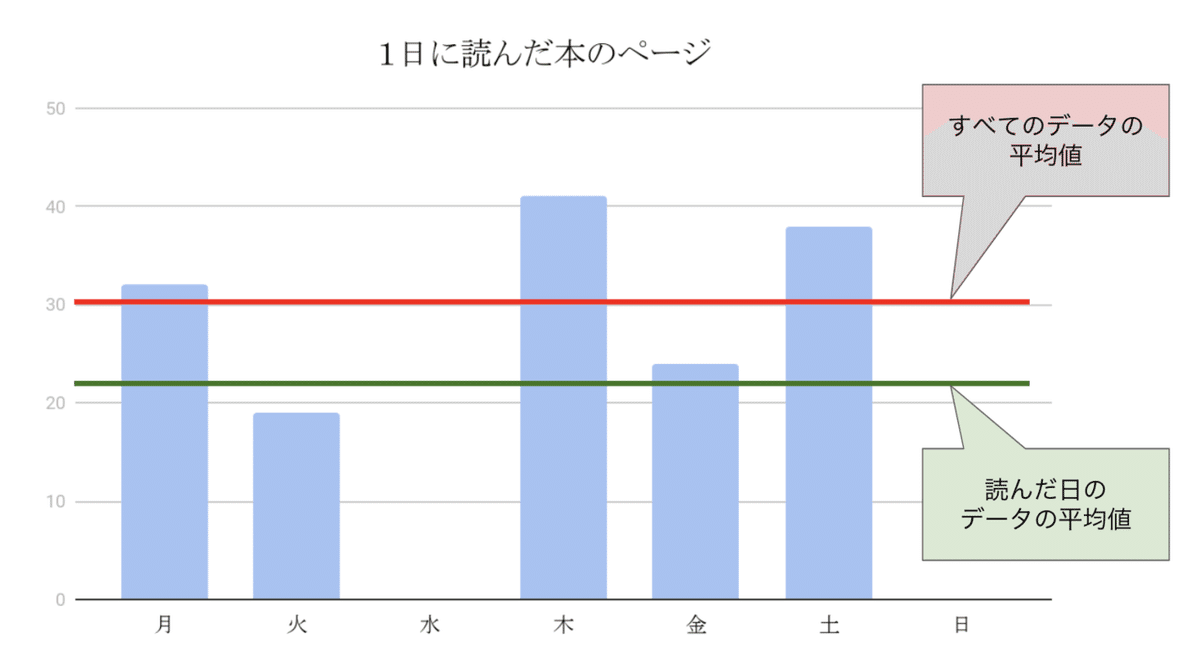

平均値、は何を現しているのだろう?上のデータをグラフにしてみるとこんな具合だ。

実際にそれぞれの平均値を出してみると、平均値に近いサンプルは、7つのサンプルのうち、1つずつしかない。

「平均値は集団全体の傾向を示している」と果たして言えるのだろうか?

そんな「平均値」を個人を測る物差しとしてつかう「平均主義者」ばかりになってしまった私達に警告するのは「個の科学」を提唱するトッド・ローズ博士だ。

私達の身の回りにはびこる平均信仰

平均は私達の身の回りに蔓延っている。例えば、最近話題の

「年金生活者が30年暮らすためには、2,000万円必要だ」

という言説だ。

ちょうど朝のニュースを見ていたときに、2,000万円?結構高いな。という印象だったのだが、現在の高齢者の平均貯蓄額というと2,900万円という数字もある。

しかし、この記事にもある通り、2,000万円以下の人が多いことも事実。朝のニュースでも貯蓄額は下記のようにグラフを提示していた。

2,000万円〜3,000万円が平均値、のはずが、圧倒的に比率が少ない。

そう、平均はその集団の「最もありそうなサンプル」を示しているとは限らないのだ。

平均で作られた戦闘機のコックピットの設計

トッド・ローズ博士は彼の著書で一つの例を挙げるところから、人々が「平均主義者」であることを語りだす。

アメリカ空軍の戦闘機の試験。多くの兵士が犠牲になったのは「コックピットの設計」に問題があったためだった、という衝撃の事実だった。

戦闘機のコックピットは「すべての兵士の足の長さ、胴の長さ、背の高さなどの平均」を元にして設計していた。

しかし、4083名のパイロットから集めたデータを元にして、設計の基準とされた「平均的な兵士」の体型(10項目)にピッタリ当てはまる(正確にはそれぞれのデータの中間30%にあてはまる)人は、

一人もいなかった

のだった。

10項目を3項目に絞ったときでさえ、3.5%程度しかおらず、

結果的に

「誰にでもフィットする」と期待されて平均を元にして作られたコックピットは、「誰にもフィットしない」コックピットになってしまったのだった。

日常に深く入り込む「平均思考」

過去の記事で紹介した、著書「測りすぎ!」。

私たちは、測定することによってその測定に縛られてしまうが、その根底には、「平均値」や「目標値」を理想と思ってしまう傾向があるためだったのだ。

日常的に私たちは「平均思考」をしてしまう。平均年収と比較する、平均と比較して偏差値を気にする、平均体重を目指してダイエットする、平均身長を超えたかどうかで一喜一憂する。

私たちはいつの間にか、平均思考の社会に取り込まれている。

ただ続けることを目的に、毎日更新しております。日々の実践、研究をわかりやすくお伝えできるよう努力します。