二次予選を予習する。

7月26日、27日に行われるピティナ特級二次予選に向けて、出場者の提出曲目を見て予習しましょうというのが本記事の目的です。

予習とは言っても、コンクールで参加者の演奏を聴く前に円熟したピアニスト達の演奏を聴くのはちょっと野暮かなと個人的には思ったので純粋に曲だけの予習です。

二次予選の提出曲目と演奏順はここから

とりあえずルールを確認しよう!

『孫子』には「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」なんて言葉が書いてあるらしいですが、とりあえず参加者の提出した曲を見る前にまずルールを確認します。何も考えずに、「みんなノクターン弾いてるなぁ、人気なのかなぁ?」とか思ったら、実は指定曲だったなんてことがあるかもしれません。

ということで参考にするページです。

二次予選については

25 分以上35 分以内のプログラム。以下の(c)を必ず含むこと。第一次予選との曲の重複は認めない。

(c)ショパンのエチュード作品10 または作品25 から任意の1曲

後、見逃してはいけないのが

第一次予選・第二次予選・セミファイナルを通じて、(b)(c)(e)の指定課題以外で、必ずバロック・ロマン・近現代スタイルの作品をどこかで演奏するように選曲すること。

という記載もありますね。

要は、大体30分くらいでショパンの24曲あるエチュードのどれかは必ず弾くこと以外は結構自由な選曲が出来るようです。

バロック・ロマン・近現代スタイルの中に古典が入っていないのは、恐らく一次予選とセミファイナルの課題曲の中にハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンが入っているためで、結果的に参加者の皆様は幅広い年代に作曲された曲を弾くことが求められています。

大変だー!そんなにいろんな作風の曲を立て続けに弾いていたら頭の中がごっちゃになりそう!

エチュードの提出曲目を確認する

ショパンのエチュードは、みんなが弾く課題曲とはいえ、選択肢が24個もあるわけですから、すごい人気の曲があったり、選択に個性が出てきたりすることが充分に考えられます。

人気のエチュード

まず、わかりやすく人気の曲を調べてみました!

曲の選択数をまとめたヒストグラムがこちらです(デーン!)。

24あるエチュードのうち、14曲を今回の二次予選で聴くことが出来るようです。個人的な要注目は今井梨緒さんが選択した変ト長調 Op.25-9 「蝶々」ですかね。特に配信だと見てるだけなら可憐な手の動きに要注目です。曲もとても聴いてるだけなら可愛くて華やかな曲です。

ショパンのエチュードを形容する時って大体この2つのどちらか(特に後者)を頭に付けたくなるんですよね……。

ピアノの森とかで多分有名なOp.10-1や、黒鍵は2人、Op.10-10とOp.25-10は3人が選択しています。

最も目立っているのがOp.25-6で、参加者25人のうち6人、4分の1近くが選択しています(Op.25-6を25人中6人……)。なんとなく知識として最難関のエチュードの一つということは知っています。しかし他にもOp.10-1やOp.10-2、Op.25-11なども難しいという話をよく聞くのに、何故この曲だけこんなにもたくさんの人に選ばれたのか、とても不思議です。

Op.25-6と夜のガスパール

エチュードだけ見ても、多分Op.25-6人気は盤石の技術をアピールするためかなぁということが予想ついたりしますが、もうちょっと頑張って深く掘り下げます。他の曲との組み合わせを見てみることにしました。

とりあえず一番多いOp.25-6の参加者をみてみると、6人中2人が同じ二次予選でラヴェルの夜のガスパールを選曲していることが分かりました。他の予選の選曲も合わせるともっと被ってるんじゃないかと思ってみてみたら以下のことが判明しました。

二次予選でOp.25-6を選曲した参加者のうち、生熊茜さん神宮司悠翔さんは同じ二次予選で、加古彩子さん、吉原佳奈さんはセミファイナルで「夜のガスパール」を選曲しており、森永冬香さんはもう既に一次予選で「夜のガスパール」より「スカルボ」を演奏した動画が上がっていました。

松口理子さんのみ、どこの予選でも選択していませんが、二次予選でOp.25-6を選曲した6人中5人が「夜のガスパール」をどこかで選曲しているというのは結構な重なり具合だと思いました。

「夜のガスパール」を選曲した参加者は他に藤澤亜里紗さんがいますが、二次予選のエチュードはOp.10-2を選択しています。これも聴いてるだけなら易しそうに聞こえるのに実際は腱鞘炎になりそうとかなったとか聞くエチュードです。

一応、この2つの曲は選択した参加者が共通することが多いという結論を出した手前、その理由について考察したいところですが、「技術的難易度が非常に高いです」だけだと釈然としません。それだけでこんなに偏るものなのでしょうか?

結局のところこの2つの曲は、特に「オンディーヌ」の中盤あたりまでは非常に曲調が似通っていると思います。ラヴェルの「夜のガスパール」の詳しい説明は、Google先生がいくらでもしてくださると思うので割愛しますが、Op.25-6の表現の傾向?は大きく分けると流れるように弾く、荒々しく弾く、無機質に弾く、の3パターンあると思っていて、その中でも流れるように弾いた場合の曲調が近いのかなと思いました。

「大変だー!そんなにいろんな作風の曲を立て続けに弾いていたら頭の中がごっちゃになりそう!」と序盤の方でわたしが書いていましたが、結局参加者もなるべく曲調を近づけても良さそうなところは近づけて負担を減らしているとかあるのかもしれません。だって混乱しそうだもの。

いずれかの予選にこの2つの曲を両方とも選曲している5人の参加者は、果たしてみんながOp.25-6を流れるように弾くのか?そうでもないのか?とても楽しみです。

他に人気の曲はある?

エチュードだけで長々と書いてしまって、もうお腹いっぱいの気持ちなのですが、あまりにもバランスが悪いし、エチュードに興味のない人にとって実りの無い記事になってしまいそうなので、もうちょっと他に人気の曲を探してみました。(ちなみにあんまり面白い考察は出来ていないので、下のリストだけ見て読み飛ばすのでも良いと思います。)

そもそも無限に選択肢がありそうな中で、曲が被るというのはあんまりなさそうな気がすると思っていたらこれがちょこちょこみられました。

リスト:巡礼の年第2年「イタリア」 S.161 より 「ダンテを読んで -ソナタ風幻想曲-」

→3人(千葉まりんさん、平間今日志郎さん、森永冬香さん)ラヴェル:夜のガスパール

→2人(生熊茜さん、神宮司悠翔さん)ショパン:ノクターン第8番 変ニ長調 Op.27-2

→2人(千葉まりんさん、古内里英さん)J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867

→2人(笠井萌さん、鶴原壮一郎さん)ヘンデル:シャコンヌ ト長調 HWV435

→2人(加古彩子さん、吉原佳奈さん)スクリャービン:ピアノソナタ第3番 嬰ヘ短調 Op.23

→2人(草間紀和さん、福田優花さん)

多分セミファイナルや一次予選を含めたらもっとたくさんあるのだとは思いますが、手元で頑張って打ち込んで集計したのは二次予選だけで、ちょっともう力尽きたのでいいかなって思いました。「二次予選を予習する」がタイトルですし。

「ダンテを読んで -ソナタ風幻想曲-」が3人演奏予定で少し多いのが印象的です。「夜のガスパール」は先ほど散々述べたので割愛するとして、あと個人的に印象的なのが、ショパンのノクターン第8番で、昨年のショパンコンクールではOp.48-1を演奏する人がとても多かったと思うのですが、ショパンオンリーではないコンクールで、他の曲と一緒に弾くと考えると、もっと落ち着いて暗すぎないちょうど良い塩梅の曲を選択したくなるのかもしれないと思いました。

冒頭で取り上げた、ルールにそういえば

第一次予選・第二次予選・セミファイナルを通じて、(b)(c)(e)の指定課題以外で、必ずバロック・ロマン・近現代スタイルの作品をどこかで演奏するように選曲すること。

というのがあったことを思い出したので、一応4期のどれかを見てみたのですが、

バロック→J.S.バッハ、ヘンデル

ロマン→ショパン、リスト

近現代→ラヴェル、スクリャービン

……綺麗に分かれていてちょっとなんらかの傾向を見出すのは難しそうですね。

結論!曲被りはあるけど、極端に偏ることは無く、何故人気なのかもあんまりよくわからない。

4期のうちどのあたりの曲が多い?

初めは、作曲家ごとと参加者ごとに一覧にして並べようと思ったのですが、作成しながら、これはロマン派か近現代かで面倒な論争が始まる気がする!と思ったのでやめました。同じく、国ごととかもやってみたかったんですが、これはこれで、曲を作曲した国か、その作曲家の精神が帰属する国か、そもそもそれはどこなのかとまた仁義なき戦いの引き金になりそうな気がしたのでやめました。

なので、数字を使いはしますが、あくまで目安で考え方によって、人によって多少数字が変動するものと思って読んでください。(シマノフスキに至っては、片方をロマン、もう片方を近現代に分類する混迷ぶりでした。)

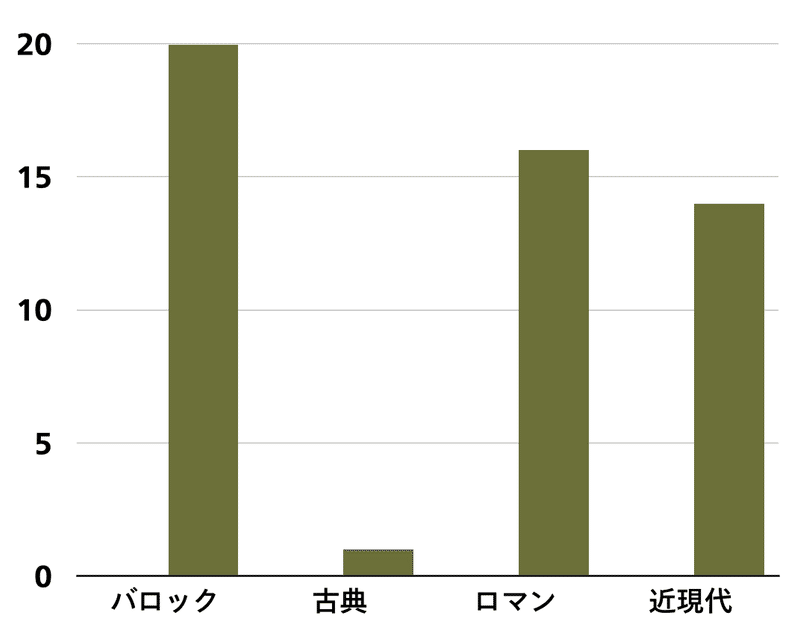

と言うことでヒストグラムをどうぞ!

結論から言うと、25人の参加者のうち、バロックは20人、古典は1人、ロマンは16人、近現代は14人の方が演奏予定です。同じ人が同じ期を複数演奏する場合はカウントしていません。

見てまず分かるのが、やっぱり古典は指定されていないのでほとんど選択する人いないということだと思います。また、バロックを弾く人が比較的多いですが、近現代は比較すると少なめです。やはり弾き映えする曲が多いのでのでセミファイナルに回している人が多いのでしょうか?(わたしのキャパが足りなくて確認していません。ごめんなさい。)

中でもバロック、ロマン、近現代を全部二次予選の中で弾く参加者は5人で、あとはバロック、ロマンが7人、バロック、近現代が8人、ロマン、近現代が1人でした。ちなみに課題のショパンエチュードは除いて集計しています。

まとめ

二次予選では全員の課題曲になっているショパンのエチュードですが、24曲もあるなかから、参加者の皆様は多少の偏りはありつつも、結構色々な種類の曲を選択していて、聴くことができるようです。

また、古典はほぼないですが、バロック、ロマン派、近現代について、満遍なく色々な時期や異なる作風の演奏を聴くことが出来そうです。特に1人で3期も演奏してくださるような参加者については、短い時間で聴く方も集中力を保ちやすい中で聴き比べることが出来てとても面白いのではないかと思います。

自分だったらパンクするなと確信しているのですが、こんなにも多様な曲を用意して聴かせてくださる参加者の皆様に感謝しつつ、二次予選を楽しみたいと思います。

(写真提供:ピティナ)

ピティナ特級Webサイト https://compe.piano.or.jp/event/tokkyu/index.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?