情シスのマネージャーに告ぐ。いい加減「コストセンター」から脱出しないか?

情シスのマネージャーはいち早く、情シスが提供すべき本来価値を生み出すことができる「プロフィットセンター」に変身させるために、課題をクリアすべく行動に移し、実践すべきだ。

▶1年前のツイートより

1年程前、X(当時のTwitter)でこんな投稿をした。

「情シスはコストセンターであってはいけない。自分の給料くらいは稼がないといかん」

情シスはコストセンターであってはいけない。最低でも自部門のメンバー全員の給料くらいは稼がないと。自分達のノウハウをサービス化して同じ業種の企業に外販するとか、情シスの一部業務をアウトソース先として受託するとか、製品開発以外にも可能性はいくらでもある。あ、これ、自分の理想です。

— まさ@アップデートする情シス (@tomatokechap18) August 18, 2022

その時、結構情シス界隈の方から沢山の反応があった。あちこちでリツイートされもした。がしかし、7割8割は反対もしくは後ろ向きな意見だった。

情シスの顧客は自社のユーザ部門。いきなり外向かれて本当のユーザへのサービス品質落としかねないので反対!

事業をITで支えるのが情シスの役割。コストセンターとしてその役割をしっかり果たすべき。売上を上げようとか、自社のシステムを外販しようなんで考えること自体おかしい。

この考え自体古い。昔、事業会社がこぞって情シス部門を子会社化した歴史を辿るだけで何もメリットはない。

これらの反応を見て、「あ、ちょっと視点が違うなあ、誤解されてるなあ」と思った。確かに、コストセンターではダメだと書いたが、開発したシステムの外販をすることが目的のように捉えられてしまったのが残念だった。

「自分達のノウハウをサービス化して同じ業種の企業に外販するとか、情シスの一部業務をアウトソース先として受託するとか….」のところが不味く、誤解を招いてしまったようだ。

一方で次のような前向きな意見も頂いた。

プロフィットセンターを目指すくらいでないとメンバーのモチベーションが上がらないので賛成!

そうそう、自分が本当に言いたかったのは、これなんだ。ということで再度、「情シスのプロフィットセンター転換論」を再度展開することにした。

▶プロフィットセンターとは?

まずは言葉の定義から確認しよう。今もこの定義は間違っていないと思うし、否定するつもりもない。情シスも含めたバックオフィス部門は、会社の部門構成の中では、基本「コストセンター」に位置するのだ。

プロフィットセンター = 売上を上げて利益を最大化させる事業活動を行う部門=稼ぎのある部門

コストセンター = 利益を生まない部門。そのため、費用だけを集計し、コストを抑えつつ、最高のパフォーマンスをするかについて責任を持つ部門

▶プロフィットセンターへの転換事例

情シス部門が、プロフィットセンターになるってどういう事か?を考える前に、他の「いかにもコストセンター的な部門」の動向を調べてみた。コストセンターの代表例と言えば、「工場」「カスタマーセンター」「バックオフィス部門(人事、総務、経理)」だろう。

**********

▶工場をプロフィットセンターに

コストセンターの代表格である工場も、プロフィットセンター化する考えがある。CTO(最高技術顧問)とかMZI(ものづくりイノベーター)という役割を持った人たちがプロジェクトを先導し「ものづくり」の現場に革新を起こした事例がこれに当たる。日経クロステックの記事では、コマツの事例をあげて次のように書いている「オンラインで建機管理のサービス、工事現場の状況に応じて運転のためのデータを供給するというサービスを提供する、「コトづくり」の企業に変化しました」

**********

▶カスタマーセンターをプロフィットセンターに

カスタマーセンター(コールセンター)もかつてはお客様や社内の苦情受付や相談窓口の役割としての「コストセンター」だった。しかし、以下の記事では、「問い合わせを行うユーザーの多くは解約の可能性があるユーザーや申込み希望者であるため、実は解約防止やアップセル/クロスセルといった売上維持および/拡大に大きく貢献しています」さらに「チャットポットというITを活用することで売り上げアップの直接貢献するまでになった。」と書かれている。まさに売上げに貢献するプロフィットセンターへの転換だ。

*********

▶人事部門をプロフィットセンターに

人事部門の事例も分かりやすい。下記人材派遣のグローバル企業であるアデコは、企業の人事部門の役割の変化について以下のように述べている。

人事は「管理」から「活用」へと変化している。そして人事部は、事務処理や労務管理といった定型のある業務のほか、人材開発、人的リソースの適正配置などを通じて、経営戦略の実現をサポートするビジネスパートナーとしての機能が求められている(戦略人事)。社員の労務管理から人材の活用にシフトした時点で「プロフィット化」が実現できる、という事だ。

▶情シスが提供すべき本来価値

情シスは、上記事例の中の「人事部門」のアプローチに近い。

情シスは、かつて電算室と呼ばれた「データ入力作業やオペレーションをする部門」から、「プログラマーや社内SEを採用してシステムやインフラの開発や運用保守を行う技術部門」に移り変わっている。当然のことながら今もこの役割は情シスの中心にあると言える。

しかし、このような情シスに求められる役割や本来価値というものが時代とともに変わっていることに、もう気付いているはずだ。

10~15年前には、クラウドかの波が押し寄せ、情シスもオール内製化による自前主義からの脱却を余儀なくされ、業務をベンダーなどに一部「アウトソーシング」する企業が増加した筈だ。

そして5年前には「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。もうシステムやITは、コストダウンや効率化のための手段ではなく、業務プロセスやビジネスをデジタルありきに移行したり、企業文化そのものをデジタルで変革するような「経営に直結する戦略的なアイテム」に変わったことを。

このワードが言われ始めて何年になるだろうか。こんな時代に「情シスは社内の事業部門に対して安定したITシステムを提供して支える」ことだけをやっていればいいわけないことは理解されているでしょう。

情シスに対する期待役割や、情シスが提供すべき本来価値は、時代とともに変わっている。いやいや、従来より「幅広い視点」と「高い視座」が求められているのだ。

▶情シス「プロフィットセンター化」計画

上記の図の中の「変化への対応」「イノベーション」。これらの本来価値を提供できない情シスは、そのうち衰退するといっても過言ではない。経営層からはお荷物扱いされ、部門からは頼りにされない日陰の部門になってしまう。間違いない。

「変化への対応」「イノベーション」が提供できる情シスとは、一体どういったことができるようになれば良いのでしょう?自分は以下の様に考える。

*********

業務変革アドバイザー

・ITというフィルターを通じて業務のやり方そのものを見直す提案をする

・外部の専門家と連携して業務効率化や生産性向上のアドバイスをするIT活用の伴走者、発信者

・社員のITリテラシーをあげるための勉強会を企画する

・他社や社内の活用事例をコンテンツ化し、社内ポータルで発信するファシリーダー

・今までやったことがない新しい取り組み(イノベーション)に対して、ワークショップやコミュニティを主宰、リーダーとして先導する

▶情シスマネージャがやるべきこと

さあ、どうする情シスマネージャ。

「とは言ってもさ、既存システムの保守やインフラの維持管理、社員からの問い合わせやパソコンのキッティングと言う現状業務だけで手いっぱいなのに、こんな夢みたいなことできる訳ないやん!」

あー、言っちゃった。でも、メンバーはやりたいと思っているし、やらなければ取り残されてしまうという危機感を持ってますよ。メンバーは。みんな意識高いから。ほら。

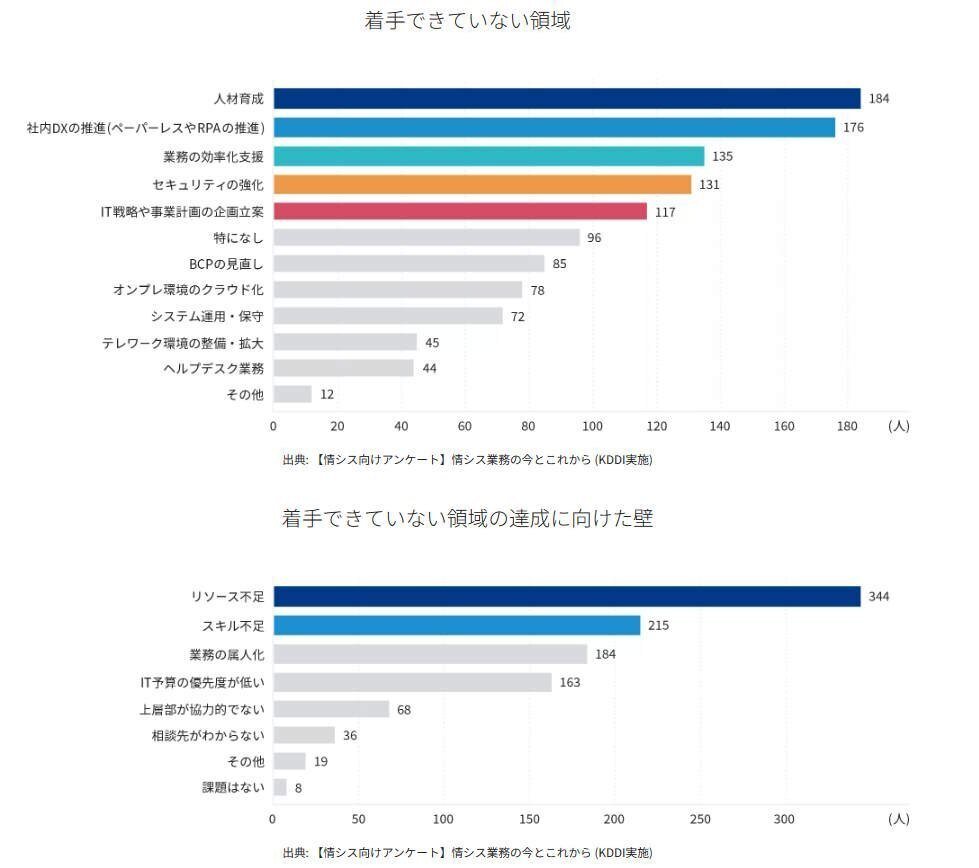

「リソース不足」「スキル不足」「業務の属人化」「IT予算の優先度が低い」「上層部が非協力的」「相談先が分からない」これらやりたくてもできない理由を見て何か思わない?これって全部マネージャの領域の話ですよね?

決して簡単ではない、これらの課題を解決するには時間がかかるし、パワーも必要だし、一人でなんて絶対にできない。だから今こそ情シスのマネージャーは外に目を向け、知恵をつけ、自社の課題を解決すべく行動する必要があるのです。そう、今。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?