ローリングストーンズ

女は工場地帯を歩いているとレコード屋を見つける。看板はボロボロで店名がかすれて見えない。女は仕事の関係でローリングストーンズのアルバムを買おうと思っていたのでレコード屋に入ってみることにした。店内は懐かしさを感じさせた。昔レコード屋を回って安いレコードを買い漁っていたことを思い出させる。ストーンズも昔持っていたのに何回かの引っ越しを経ていつの間にか無くなっていた。ストーンズに関してはそれほど熱心なリスナーではなかったけれど、ファーストは結構好きで聴いていた記憶がある。お目当ては「悪魔を憐れむ歌」が入っていればどれでもいい。レコード屋の中をあちこち探したが一枚もストーンズのレコードを見つけられなかった。この店は新譜も中古も扱っているようだし、これだけ超有名バンドのレコードが一枚もないっていうのは、たまたまないだけか、店主がストーンズ嫌いで取り扱っていないだけなのか?

店の奥に長い白髪と白い髭のボロボロの「THE WHO」のTシャツを着てレジカウンターの中で本を読んでいる年は70歳か80歳なのかそれとも60歳くらいなのかわからない男がいた。男は女が来ると一瞬目を細めて眼鏡を少し上げて見たが、また本に目を落とした。

「あの、すいません・・・」女が話しかけると老人は本から目を離さないで曖昧に返事をした。「ローリングストーンズのアルバムってありますか?」そう女が訊くと老人は目を開けて女を怪訝そうな顔で見た。

「あんたそれどこで聴いた?」老人は指で鼻毛を引っこ抜きながら聞き返す。「何をですか?」「質問を質問で返さんでくれよ」そりゃそっちだろとは言わずに「はぁ」と女は息を吐いた。「ローリングストーンズはレコードなんて出してないよ」「え?」「わしだって一度だけフェスで聴いただけだし、その後は名前を聞くこともなかったな」

このじいさん何言ってんだ?

「あれは62年だったかな。いや63年?忘れた。ヒッピー仲間と一緒にフェスに潜り込んだんだよ。そこで聴いたのがローリングストーンズだった。今でも聴いた時の感覚は忘れてない。最高のライブだったな。大盛り上がりだったし、その後も売れてくるだろうって思ったけどな。まぁそういうのは時の運もあるからな。ライブのことはハッキリ鮮明なのに、その前後はやけに曖昧だ。60年代なんてそんなもんだ。あの時代は馬鹿なことばっかりやってた気がするな。楽しかったけどあの時に戻りたいとかは思わねぇな。ある意味じゃあの時代はふかふかで心地いい獣みたいな地獄だからな」

老人は「ああそうだ」と言いながら店の奥へと消えた。しばらく待ってみたが戻ってこない。呼びかけても応答がないので店を出た。スマホでローリングストーンズを検索したが何もヒットしない。英語でThe Rolling Stonesでも同じだった。どういうことなんだ?仕事先の人に連絡しようとしたが手が止まる。ローリングストーンズの「悪魔を憐れむ歌」を聴いておくように言ったのが誰だったのか思い出せない。

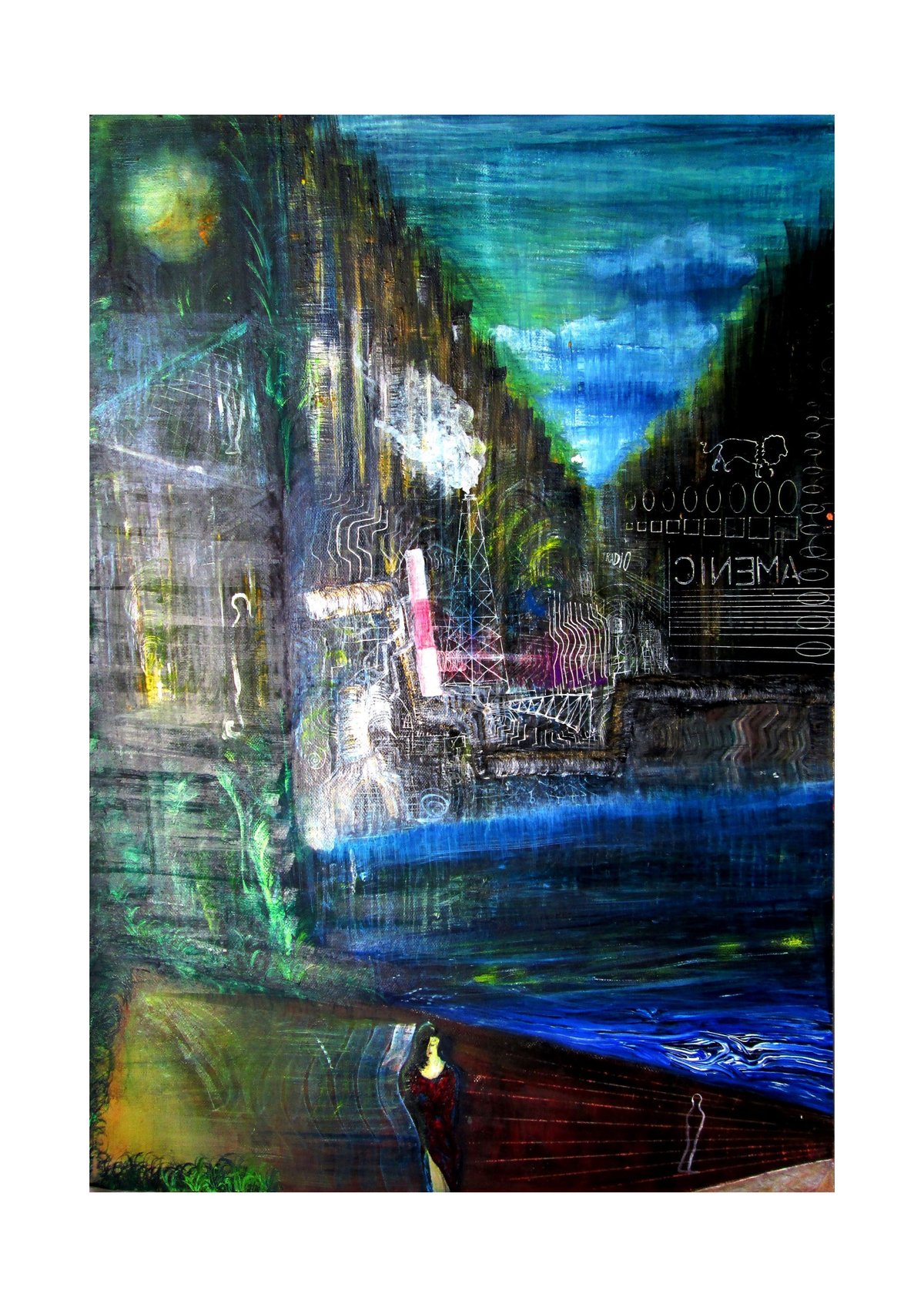

工場地帯を歩いているとおが屑のような臭いや鉄を削るような音が聞こえる。それに交じってギターの音が聞こえてくる。聞いたことのある曲だ。それは廃墟の中から聞こえてくる。窓から中を覗くと5人の人影が見える。ギターやベースやドラムやボーカルの音が聞えてくる。それは若い男の子たちの姿をしているが、人間ではないのだと直感的に感じた。恐ろしいのにその場から離れることができなかった。いつまでも聴いていたいと思った。それは「Time Is On My Side」という曲だと女は知っているし、このまま聴いていてはいけないということも知っている。そしてこの曲を聴き終わるころ、わたしは別の生き物になっているだろう。

more graphic novel

都升品調web

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?