石井光太『教育虐待』~社会的取り組みのための啓蒙の書

「教育虐待」という言葉の歴史は浅く、2011年に初めて公の場で使われました。いまだ統計が取られておらず、実態は不明です。学術的な研究の蓄積も殆ど無いと言っていいでしょう。そんな中、本書は数多くの現場を取材し、被害者にヒアリングし、告発本などを読み漁ってまとめた労作です。優れた啓蒙書だと思います。

まず、教育虐待が生んだ有名な事件史を整理しておきましょう。

1980年 「神奈川県金属バット両親殺害事件」

2006年 「奈良県エリート少年自宅放火事件」

2008年 「秋葉原無差別殺傷事件」

2016年 「名古屋教育虐待殺人事件」

2018年 「医学部9浪母親殺害事件」

また、教育虐待の被害を告白している有名人としては、小島慶子、古谷経衡、飯島愛子などがいます。他にも毒親サバイバーとしては小石川真実も有名です。(それぞれ本もありますし、興味に応じて調べてみてください。)

本書は教育虐待の実態を膨大な取材から明らかにしようとしたものであり、その目的を次のように書いています。

私が目指すのは、この状況をはっきりと示した上で、教育虐待の概念を社会全体に広めることによって、未来をよい方向に変えていくことだ。

虐待において格好の例がある。

かつでの日本では身体的虐待、性的虐待、ネグレクトに比べて、心理的虐待はあまり注目されてこなかった。教育虐待同様に他人の目に見えづらかったり、線引きが難しかったからだ。

それが変わったのは、社会的な認知度が高まったからだ。まず、2004年の児童虐待防止法の改正で、配偶者のDV(面前DV)が心理的虐待に含まれると明記された。これによって、児童相談所への心理的虐待の相談件数が増えはじめたのだ。

さらに2013年、警察が家庭で起きているDV事案に積極的に介入し、児童相談所へ通報するようになった。そのおかげで瞬く間に相談件数は増え、現在では心理的虐待の相談件数が、他の虐待を圧倒している状態になっている。

(中略)

私は、社会が本気になれば、これと同じことが、教育虐待においても実行できるはずだと信じている。

多くの人たちが教育虐待の概念を持ち、学校をはじめとした関係各所で積極的に予防や発見に力を入れられれば、これまで水面下にあった教育虐待を浮き彫りにさせることが可能になるはずだ。そうすれば第三者が介入して手を差し伸べることができるようになるし、親として教育が行きすぎないように気をつけるようになる。そうなった時、どれだけ多くの子供たちが救われるだろうか。

(中略)

現在の教育のあり方に、教育虐待を生む要因が些少でもあるのだとしたら、国は、学校は、家庭は、学習塾は、その危険性を認め、予防に力を入れる責任があるのではないか。教育機関こそが、自らがやっていることが虐待につながらないような対策を行うということである。

教育虐待の被害者は、教育の最前線にこそ多く存在する。だからこそ、関係者がきちんと自覚し、取り組むだけで、状況はだいぶ変わるはずなのだ。

私はこの考えに全面的に賛同します。あらゆるハラスメントに対して厳しい視線が向けられている現代にあって、教育虐待はまさに取り残された問題です。社会として速やかに手を打たなければなりません。

現代の教育虐待の2つのトレンド

①医学部など

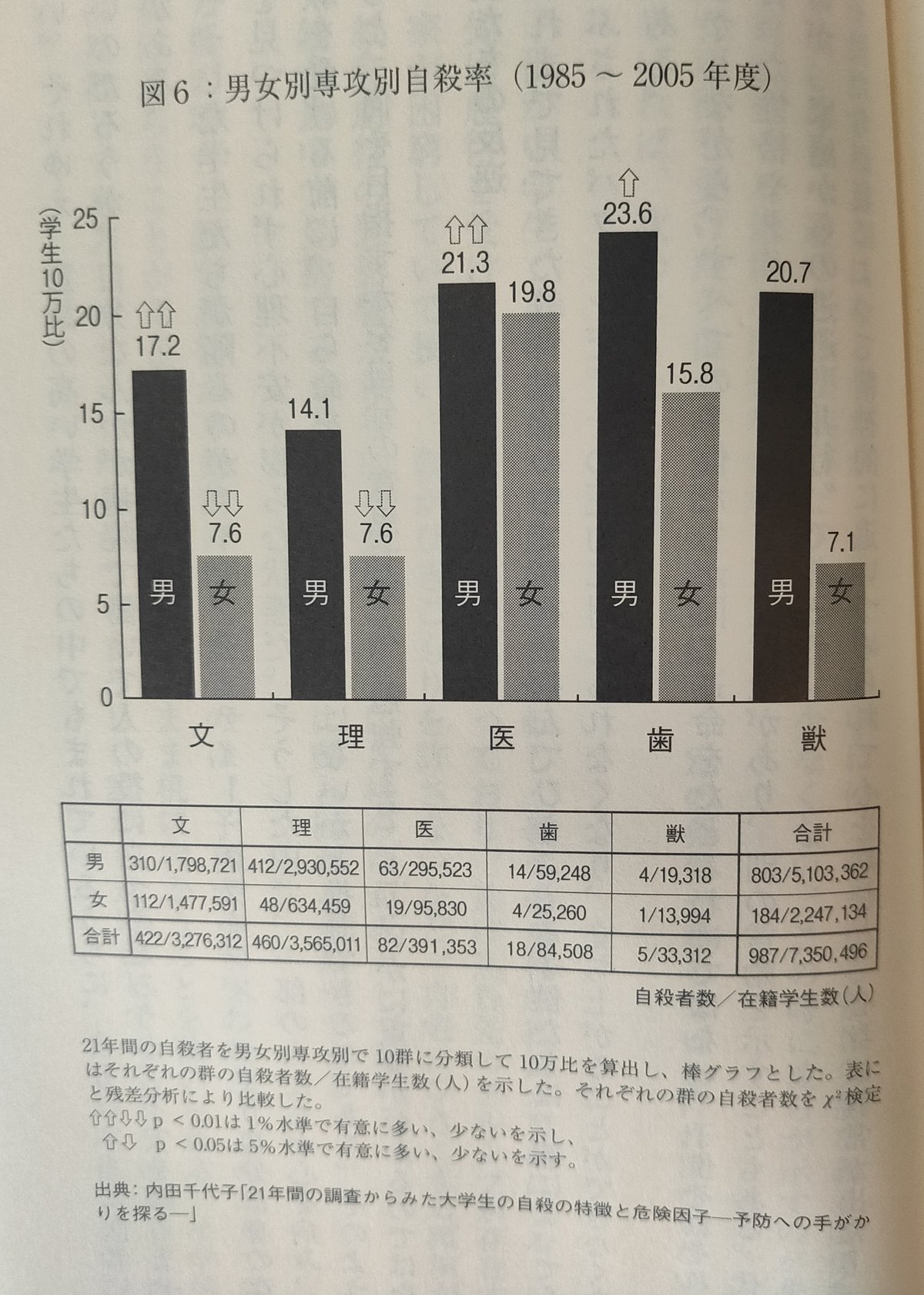

現代の教育トレンドは学歴より国家資格を重視する傾向にあり、医学部をはじめとした専門性の高い学部・学科に入れようとして教育虐待が行われるケースが多いといいます。下図は大学生の自殺率を学部別に見たものです。医学部や歯学部の学生の自殺率が明らかに高いことが分かります。とくに女子の自殺率の高さには驚かされます。この背景には親による教育虐待や進路の強制があったのではないかと強く疑われます。教育虐待の直接的な統計データは存在しませんが、これは貴重な間接証拠だと私は思います。

②無理に大学へ入れようとする

もう1つのトレンドは、発達障害などにより勉強が明らかに苦手な子どもを無理やり大学に入れようとするタイプの虐待です。子どもの特性を無視して一律に大学に入れようとすることも教育虐待といえます。

学習塾の罪

本書は学習塾の罪を明確に指摘しています。(おおたとしまさ『ルポ教育虐待』では塾批判はまったく出てきませんので対照的です。)

ある進学塾では、子供を名門校に合格させた親だけが集まる「親の会」があるそうだ。親たちはそこで勝者としての栄誉を分かち合い、何年にもわたって合格発表の喜びに浸るという。進学塾の側も親を褒めたたえ、入塾説明会に保護者代表として体験を語ってもらう。ここで示されるのは、どこまでいっても親本位の受験だ。

教育機関は少子化に直面し、子供たちの取り込みに躍起になっている。学歴を過大評価してなりふり構わず受験熱を煽る、大学全入時代の中で子供の個性を無視して一律に大学進学を勧めるといったことが、そこかしこで行われている。

じつに厳しい批判ですが、教育機関の無責任さの罪は重いです。次の発言はある虐待被害者の女性の言葉です。

子供時代のことでつらかったのは、() 学校や塾の先生からも親が正しいっていう言い方をされたことだす。私が親の悪口を言ったら、先生はみんな『高いお金を払って受験させてくれるんだから素晴らしいよ』『慶應は有名な学校だ』『弁護士はとても立派な仕事だ』って言った。もうこいつら全員“敵”って思いました。絶対に大人なんて信用するかって感じです。

教育機関が親による虐待の歯止めに全然なっていないことが分かります。

精神科医は親に介入できるか

教育機関が親本位の商売をしがちなのは、親が顧客だからです(子どもは顧客ではありません)。同じ問題は精神科にも言えます。受験うつをよく診る精神科医は次のように言います。

「患者さんの家庭に問題があるだろうなということは診察でおおよその見当がつきます。子供がはっきりと訴えてくるケースもあれば、受験勉強のやり方を聞いていてわかることもあります。(略)」

精神科における子供の治療は、親の協力なしでは難しい。そもそも病院を選んで子供を受診させて、治療費を払うのは親だ。医師の側が、いくら子供を助けたいと思っていても、親との信頼関係がなければ実現しえない。

そのため、治療の過程で教育虐待が行われていることを察しても、医師の方から指摘することはほとんどないらしい。親の反感を買うと病院に子供を連れてきてもらえなくなるからだ。したがって、まずは親との信頼を築いた上で、子供を定期的に通院させることを優先する。それができたら、少しずつ親に子供の接し方についてアドバイスしたり、子供が抱えている悩みを伝えたりすることで、家庭環境の改善を目指していく。

目の前で子供が助けを求めているのに、そんな迂遠な方法しか取れないのはさぞやもどかしいことでしょう。また、一々家庭の事情に首を突っ込んでいたら時間やコストがかかりすぎるので、薬だけ処方して済ませる医師も多いそうです。精神科医も教育虐待を止める力をほとんど持っていないと言わざるを得ません。

発達障害(ASD)の親は要注意

本書にはいくつか目覚ましい特徴があると思います。1つは名指しで医学部受験を教育虐待の主な場所だと指摘したことで、勇気の要る発言だったと思います。しかしそれ以上に大胆な発言だと私が思ったのは、発達障害を持つ親には虐待リスクがあると言ったことです。発達障害の中でも特にASD(自閉症)傾向が虐待に結びつきやすいと言います。本書では小児科医への取材などが述べられていますが、私も教育現場で常々同じことを思っています。自閉症傾向の親(特に母親)が一番危ないという肌感覚があります。子どもの学習を厳密に管理したがりますし、会話があまり成立せず、いつもすれ違ってしまう感覚があります。子どもはいつか対話を諦めて黙って従うようになります(あるいは黙ってサボるようになります)。こういう親は塾をよく変えますし、監視・管理しやすいことから家庭教師を雇うことを好み、それも自分の指示通りに動かない講師はすぐ交代させられます。教師としては嫌でも無力さを感じさせられることになります。(もっとも、そのような振る舞いのすべてがASDに帰せられるものかは私には分かりませんが、経験的には確かに多いと思います。)

親が読むにはキツイ本

本書には虐待親のエピソードが沢山出てきますし、著者は明らかに被害者の側に立って書いていますので、人の親が読めば、どこか責められているような気分にならざるをえないでしょう。かなりキツイ読書体験になると思います。それよりはおおたとしまさ『ルポ 教育虐待』の方が、親にも救いがあるように配慮して書かれています。おおたは中学受験ジャーナリストであり、受験生の親に多く読まれている作家ですから、その視線を意識せずにはいられないのでしょう。わざわざ親子関係が修復できたエピソードを紹介したりしています。その点石井の筆には慰めも気休めもありません。小島も古谷も小石川も親と絶縁したと述べ、サバイバーの現実をあくまで厳しく見つめています。どちらが良いとか、どちらが誠実だというものでもないでしょうし、どちらも良書だと私は思います。

最後に、おおたとしまさ著の方から一節引用して締めたいと思います。

「自分の道は自分が選ぶ」と堂々と言える大人がどれだけいるだろうか。多くの大人が、自分の道を自分で選んでいる実感をもっておらず、その代わりに不都合なことをつい誰かのせいにしていないだろうか。

上司のせい、会社のせい、夫のせい、妻のせい、政治のせい、社会のせい、時代のせい……。自分にとっての不都合を他人のせいにすることは、自分にはその不都合な状況を変える力がないと宣言することだ。自分はとらわれの身であると認めることだ。「不自由宣言」である。

大人たちが自分で「自分の道」を選んでいくことができていないから、自由でないから、無意識のうちに子どもたちにも「自分の道」を選ばせまいと仕向けてしまうのではないだろうか。私たち大人が、「自分の道は自分で選ぶ」と思える自由な人生を歩んでいなければ、尊厳のある生き方をしていなければ、子どもたちの人権を守ってやることなどできるはずがない。

まずは教育虐待の実態を世に啓蒙し、社会的な関心を高めていく必要があります。その上で予防や発見を制度化することも必要でしょう。しかしその先には、結局のところ一人一人の親の(大人の)生き方が問われることになるのだと思います。

頑張っていきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?