【室町時代から続く】老舗企業”虎屋”の歴史を守り抜く経営を解説

こんにちは、藤間秋男です。私の拙著「永続企業の創り方10か条」より、今回は有名な老舗のお話をさせていただきます。関東大震災、太平洋戦争、東日本大震災など多くの災害を乗り切った老舗の話です。

このコロナの最中、コロナが終わったコロナ後の難局を乗り越えるためのエッセンスをお届けさせていただきたいと思います。ぜひ100年以上続いている老舗に学んでいただきたいと思います。

室町時代から続く虎屋の歴史

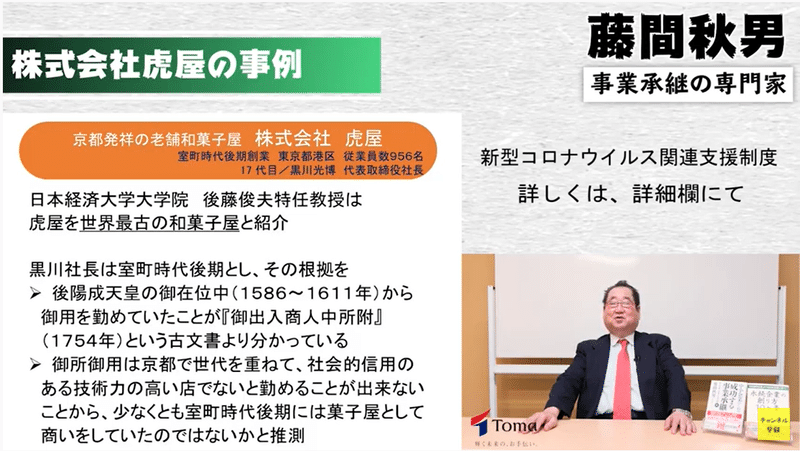

今回は京都発祥の老舗菓子屋さんの虎屋さんです。有名な和菓子屋さんです。デパートに行けば必ず一等地の場所をもらって、非常に素晴らしくやってらっしゃいます。

17代目黒川光博社長にお話を伺いました。室町時代の後期に創業されています。日本におけるファミリービジネスの研究第一人者である日本経済大学大学院の後藤特任教授は、虎屋のことを世界最古の和菓子屋として紹介しています。

後藤先生は、私も大変懇意にさせていただき、私の師と思っています。後藤先生が世界中の企業の歴史を集め、ファミリービジネスを集めた中で、日本最古、世界最古の和菓子屋として虎屋さんを紹介しています。

しかし長らく御所御用を中心に和菓子屋を営んできた虎屋は創業期を明言しておらず、室町時代後期としています。その根拠を黒川社長に次のように述べています。後陽成天皇の御在位中から御用を務めていたことが御用商人の御用開始時記に記した古文書、お出入り商人中所付からわかっています。御用所御用は京都二代目三代目と世代を重ねて、社会的信用のある信頼能力の高い店でないと務めることができませんでした。

このことから後陽成天皇の御在位中から遡ると、少なくとも室町時代後期にはお菓子屋として商いをしていたのではないかと推測しています。

歴史が長くても、大切なのは今

長い歴史がある虎屋ですが、黒川社長は「過去が、現在、そしてこれからの我々の保証してくれるわけではない」。要するに過去が長く続いても、現在それをやっていることに対して何も保証してくれるものではないということです。

「大切なものは今であり、この時に生きる私たちが何をするかである」と語られています。ここが素晴らしいです。歴史があっても、それに甘えることなく、今をとにかく大切にしている。過去は今やっていることを保証してくれるのではない、ということを思って行動されています。

大きな危機と4つの決断

今世紀における歴史の中で大きな目に見える危機が4回ありました。それを乗り越えて今に続いていることも、その時代時代の店主からその時を大切にし、そのときにできることをしてきたかだろうと述べられていました。

その大きな危機ですが1788年、天明の大火です。老舗になると天明の大火が危機として出てきます。天明の大火では、街の4分の3が焼けたと言われています。京都の経済は停滞を余儀なくされ、虎屋の経営も悪化していました。

その時の9代目の黒川光利は、店舗改革、今に言えば経営システムの再構築に臨み、1805年には店員が守るべき基本的な姿勢や考え方、行動基準を示した掟書を策定しました。今で言うとクレドみたいなものです。それを、すでに天正年間に作られています。クレドみたいのが当時あったというのは素晴らしいです。こういういったものは、本当に昔の文化に甘えているような会社にはあり得ないと思います。

1869年東京遷都に伴い、京都の店はそのままにして東京に進出。皇室御用は中心だったので、天皇が移られれば当然だったのかもしれませんが、大きな決断だったことでしょう。相当不安があったと思います。

東京遷都に伴ったけども、京都の店は残して東京に行ったというのは、もしかしたら京都に戻るなんていうものがあったのかもしれないと思ってたのかもしれません。とにかく遷都で東京にお店を進出したっていうのはやっぱりすごいことかなと思います。

さらに関東大震災もありました。この危機をきっかけに、それまで注文販売だったのを一般向けに店舗販売も開始。ダイレクトメールも始めたのもこの頃です。いろんな危機があると、まず販売ルートをどうするかっていうのが一つあります。注文販売から店舗販売にし、ダイレクトメールというのも始められたということです。ホームページなども一生懸命作られて、海外にも売れるようにいろんなことを考えられました。

そしてどの老舗も存続期に見られたのは第二次世界対戦です。戦後虎屋は原材料不足により菓子が作れず、喫茶店をやったりパンを作ったりしてしのぎました。本来と違う形で商売することに葛藤があったとは思いますが、生き残るために選んだ勇気ある選択だったと思います。

いつも私は老舗はしぶといと思うんです。しぶとくて最後まであきらめない経営をしていく。虎屋にもそういうところがあって、喫茶店とパンを売ったということがあります。喫茶店の経験が生かされ、後の虎屋菓寮となります。虎屋カフェなども、過去の経験があったのでできたと思います。

ここでやはり学ばないといけないのは、本業は本業なんだけども、本業が成り立たないときに、少しそうでないものに少し変えていくということ。これもやはり必要なのかなと思います。しぶとく最後まであきらめない経営をしているということです。

虎屋の経営理念は「美味しいお菓子を喜んで召し上がっていただく」

美味しいお菓子を喜んで召し上がっていただく。非常に単純明快な理念です。社員で共有するために分かりやすい言語で共有していくことが必要だと考え、単純明快なものにしたということ。美味しいお菓子を喜んで召し上がっていただくという、本当に皆がわかりやすい理念を掲げています。

虎屋の菓子の特徴として言葉として表現しています。「少し甘く、少し硬く、後味よく」、と言っています。そして社員との対話が重要と考え、若手から中堅までの社員と直接話す機会を多く設け、特に気楽に、時に真面目に話しているそうです。

黒川社長は、大切なのは今だと考え経営に当たってきましたが、人も大切にされていると話していました。今が重要だし、また社員も大切。社員との対話も重視しているところからも大切にしていることが分かります。誠実にひたむきに、菓子を作ったり接客してくれる人がいないと、いくら立派な経営理念があっても企業は成り立ちません。

事業承継は一代一人

代々創業者である黒川家の人間が店主を務めていますが、事業承継で特徴的なのは一代一人という不文律です。一代一人ですから、当然兄弟がいて、兄弟とも入るんじゃなくて必ず一代、その代は一人しか入れないということです。

私も黒川社長の会社の組織図を見せてもらったことがありますが、社長以外の役員には一人も黒川姓はいませんでした。親戚もいないという話を聞いたことがあります。御子息は入社していますが、黒川社長の代はどなたもおられません。これも一つの形として貫いており、私も最も良い形だと思います。

同族が多い会社、兄弟経営はうまくいかない

同族役員が多い会社はうまくいかず、伸びることはありません。例えば30人の会社で15人が同族だったら、まず同族の中でいろんな争いが起こりますし、残りの15人の社員はやる気が出るでしょうか。やっぱり出ないです。そして、同族の争いの可能性もあるし、同族が多くいるというのは社員にとって非常に不満が多いです。

例えば、同族を入れたけれど能力がない。その人はずっと能力がないから、他の社員と同じでぺーぺーに出来るかというと、それがなかなか難しいと思うんです。ですからそういう意味では同族経営をやるにしても、少ない人数でやっていく。

兄弟でやってる会社があります。これはなかなかうまくいかないです。何でうまくいかないかというと、決定権者をもし兄弟で争った時には、親が決めればいい。ですが、親がいなくなった時には誰が決めるんだいうことです。

なおかつ株がまた五分五分なんていう時になると、株の争いが出てきます。ですから同族役員はなるべく少なくして、一般的な能力のある社員を抱える方がいいかと思います。

ぜひ虎屋さんの経営を学んで、皆さんの会社も今日から100年残る会社をつくりませんか。

今日も読んでいただき、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?