FPSの立ち回りその2〜エリアを取る/守る行動〜

初めに

この記事は、"FPSの立ち回りその1〜エリア理論の基礎〜"の続きの記事になります。

お読みになられていない方は先にそちらをお願い致します。

この記事を読むと、以下の行動理解ができるようになります。

人数差を取るもしくは、エリアを広げるタイミングの判断

スキルの使い方

人数差理論

今回もよろしくお願いします。

エリアを濃くする方法

立ち回りの記事その1では、エリア理論の"エリアには濃さがある"所まで説明致しました。

立ち回りの記事その2では、エリアを濃くする方法について説明致します。

エリアを濃くする方法は大きく分けて4つの方法があります。

エイム力を向上させる

人数差を作る

スキルを使う

障害物を使う

ここでは、人数差を作る事、スキルを使う事について説明します。

人数差理論

人数差理論とは、その名の通り人数差があった場合に有利だという理論です。

その理由について説明すると、以下のようになります。

✅FPSでは、全プレーヤーが一度に一箇所にしか攻撃することができない

✅人数が有利だとその分体力と攻撃力が高くなる。

2:1なら人数有利のほうが二倍体力が高く、二倍攻撃力が高くなりますよね。

✅エイムの移行時間が、人数不利のほうが多い

2:1なら、人数不利な方は一人倒した後にフリックが必要ですが、人数有利のほうは落ち着いてエイムを行うことができます。

人数差理論の注意点

狭い通路で人数差理論を使用しようとすると、効果を発揮できない場合があります。それは次の項目が原因です。

図1にあるように黄色の斜線が被ってしまうと、斜線を広げることができず、1:1を二回繰り返すことになります。この場合ですと、人数差理論の利点である、

✓攻撃力が高くなる

✓エイムの移行時間を増やすことができる

ことが解消されてしまいます。そのため、思うような効果を発揮することができないことに注意しましょう。

エリアを広くするタイミング、人数差を利用するタイミング

ここまで読まれた方はもうお分かりかもしれませんが、

エリアを広くするタイミングとは、交戦距離が遠い時、

人数差を利用するタイミングとは、近接戦闘の時になります。

例えば、敵側③の位置から攻め入りたい時、エリアを濃くしたい(=エリアを奪う力を強くしたい)ですよね?

その場合、交戦距離が近くなり、人数差理論が使いやすくなる為、味方の②が③に寄る必要があります。

その場合、①は孤立する可能性があります。孤立すると図2で後述するようになりますので、①も②、③に寄るようにしましょう。

寄りすぎると、今度は相手にエリアを取られる可能性があります(図2)。

つまり、味方の①は相手の①を牽制しておく必要があります。

交戦距離が遠い場合に味方の②が③に寄ってくるとします。その場合、図3のように①のエリアが薄くなり、孤立状態となります。

その場所から崩される可能性が高いので、図2の状態は避けましょう。

この話はサッカーもしくはvalorantの話をすると分かりやすくなります。

APEXしかしないよ!って方も次の話をお読み下さい。

サッカーはエリアを守る際のポジションの重要性、valorantは範囲を取る時の難しさ、および人数差理論について理解できます。

例1. サッカー

まず、サッカーを例に出します。

サッカーもエリアを取るゲームとして知られています。(もう少し小さい単位でスペースと行ったりもしますが。)

https://tele-saka.com/vital-area/参照

サッカーの試合を見ていると、初めはみんな一定の距離をとっていますよね。自分がカバーできる範囲でエリアを守っているんです。

ゲームが進み、ボール保持者が敵のエリアに接近した時を考えます(図5)。この際、①、②の人物はボール保持者に接近しますよね。(所謂プッシュです。)

そうすると、ボール保持者は後ろにパスするしかありません。つまり、エリアを濃くする事でエリアの防衛に成功したのです。

次に図6を見てみます。子供にありがちな全員で一つのボールに突っ込む形ですね。

この場合は全員で突っ込んでしまった為、敵にエリアを取られ、ボールをパスするだけでエリアの防衛に失敗しています。

FPSにおいても、全員で一人に突っ込むとそのあと範囲を取られて負けてしまう事が多々あります。その理由について分かっていただけたでしょうか。

例2.valorant

バインドのおじさんがエリア理論の動画を出しています。

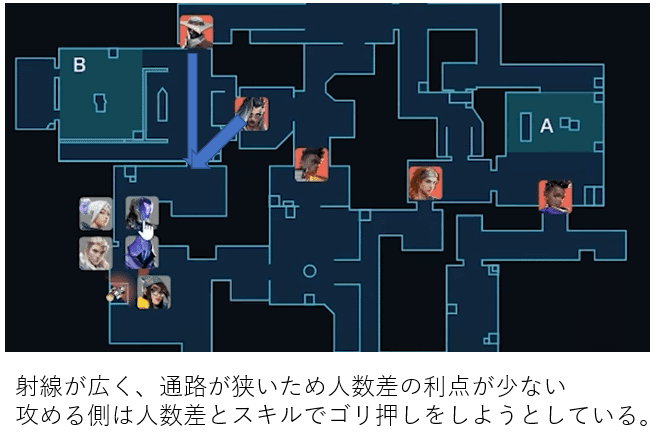

APEXの方にもエリア理論がわかるように図で説明すると、守っている側はキャラクターが点在しているのに対し、攻める側は人数が集まっていますよね(図8)。

これは図9の理由で説明できます。

このようにエリアがすでに取られている状態だと、いろいろな射線を予め通されているため、エリアを取りに行くことが難しくなります。

なので広くエリアを守る方は人数が少なく(一定の距離をたもっていて)、エリアを取りに行くときは人数差理論を使用するため、数人で固まって動くのです(APEXでいう近接戦闘時)。

この動画では攻める側は一人は他の範囲を取っておいたほうが良いことを説明しています。

これはサッカーで説明しました通り、局所的に守ってしまうと、他のエリアを取られて不利になることに由来します。

スキルについて

キャラごとのスキル説明は別記事でやるとして、、、今回は全体の話を行います。

自分のエリアを濃くする、相手のエリアを薄くするためにスキルを使用します。

valorantだとエリアにエントリーする際はスキルを使う!っていうのが絶対ですよね。

APEXだとコースティックがわかりやすいと思います。

#加藤純一 presents#配信者ハイパーゲーム大会

— 加藤純一presents 配信者ハイパーゲーム大会 (@hypergameinfo) March 25, 2023

🔫Apex Legends

【ROUND4】

🏆 CHAMPION

🟡チームもこう

ユリース / 天月 / よしなま

⏩この後インタビュー🎤

⚡️生配信中 (https://t.co/bvJgqGU6my)https://t.co/LmmQ2yfgEx pic.twitter.com/gCaJLRzXrb

このツイートのユリースのガスがわかりやすいです。

まず、図10の時点で自分のエリアがそこまで取れていませんので、エリアを広げる必要があります。

正面の敵が取っているエリアは障害物もあり、かなり強いです。

チャンピオンになるためには正面の敵のエリアを取る必要があるのがわかりますよね。

二次元マップに落とし込んだのが図11になります。

灰色のエリアを攻めれば緑と挟むことができ、かつ障害物のあるエリアとなるため、濃いエリアとなります。

しかし、次の事柄から、エリアを直接攻めるのが難しいことがわかります。

✓味方の体力が少ない

✓詰めるまでの距離があり、そのまま攻めると人数差で倒される。

そこでユリースはウルトを使用することで相手のエリアを薄くすることに成功しています(図12)。更に、そのまま攻めると人数差で落とされてしまうので、グレネードを投げて敵の体力を減らし、人数差の利点を減らしています。

このように、上手なプレイヤーの行動はエリア理論で説明できます。

範囲理論の応用: 飛び道具について

次はグレネードの話です。どういう時にグレネードを使用するでしょうか。

グレネードの特性として、障害物から顔を出さずに相手にダメージを与える事ができます。このことを考えると、グレネードのタイミングが一つわかります。

そう、障害物を挟んでの戦いの時に、顔を出さずにダメージを与えたい時です。

自分がダメージを負っていて、牽制したい時や、障害物に隠れて回復してるやつに攻撃したい時に使います。

障害物に隠れている敵に、障害物の無い平原を走って攻撃しに行き、こちらが削られて死ぬ経験はありませんか?

そういう時こそグレネードです。

先程のユリースの動画がそれにあたります。

もう一つの使い所は、相手にどうしても取られたく無いエリアに使います。

例えば、詰めたいけれど敵が顔を出していて詰められないだったり、追われている時に置きグレネードをするのもこの位置付けになります。

【置きグレ】

— シュテ (@syuteblog) March 17, 2020

グレネードを敵に投げたりするのではなく、ドアの裏や地面に投げて敵が来るタイミングに合わせて爆発させる「置きグレ」という使い方があります。

不利な状況を一気に覆すことができるのでおすすめです!#APEX #ApexLegends pic.twitter.com/ndsTNT7vP5

理論の応用:VC(報告)について

エリア理論を知った所で、どんな報告をすれば正解なのか見てみましょう。

FPSはエリアを取るゲームです。エリアを取る為には相手の位置、人数、相手の行動、相手の体力(エリアの濃さを判断する為)、味方の場所、味方が行う行動を把握する必要があります。

その為、報告する事柄は5つになります。

相手については見たままのことを報告します。

(自分の想像を言ってはいけません。間違っている可能性があるため。)

報告その1:相手の位置

報告その2:人数

報告その3:相手の行動

報告その4:相手の体力

味方の場所についてはMAPを見れば解決します。では、味方がこれから行う行動はどうでしょうか。そうです。MAPだけでは完全に把握出来ないのです。なので報告するのです。

報告その5:自分が今から行う行動

特にその5は忘れがちです。報告をお願い致します。

報告についてはmather3さんが説明してくれています。

動画の5分くらいからです。

最後に

以上でエリア理論の講義は終了致します。

次はコーチング動画について、エリア理論で何処まで説明出来るかについて解説いたします。

この記事を読むと、コーチの言ってる事がすんなり理解できるように書く予定です。

この記事を面白いと思った方はフォローと拡散をお願いいたします。

参考

https://nekops.com/advantageous

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?