上げ馬神事アーカイブス 第4回 「多度町史 民俗」Ⅲ AI読書感想文

上げ馬神事アーカイブスとは

近年全国的に知られることとなった上げ馬神事は、三重県桑名市、東員町の2カ所で行われています(2023(令和5)年東員町では新型コロナを理由に中止)。上げ馬神事ついては様々な報道・意見がみられますが、その理解の一助となるよう、地域に残る上げ馬神事に関する資料を紹介する試みです。

第4回は2000年(平成12)年多度町教育委員会発行「多度町史 民俗」Ⅲです。長い文章ですので、数回に分けて紹介します。「第1章 多度信仰と多度祭り 第2節 多度祭り 3 ノリコと馬」について、ChatGPTに文書の解説と、多度祭りに「賛成」「反対」「中立」の立場で感想文を書かせてみました。

当時の桑名郡多度町は、2004(平成16)年に桑名市多度町となりました。

前回記事はこちら

多度祭り 3 「ノリコと馬」AI解説

小山の青年会は正月が過ぎると馬探しに出かけた。小山は昭和17、8年ころまでは農耕馬を持つ農家が多かった。祭りには好んで馬を出す人もあり、多度祭りのために馬を飼っている人もいた。 多度祭りに出た馬は縁起がよく競馬にも強いといわれた。

馬探し

多度祭りの馬の探し方

青年会の幹部たちは祭りに使用する馬を3種類探す。

馬はホンマ・ユウウマ、カワリウマ、ノリコのケイコウマの3種類があり、役割によって使い分けられる。

農家や馬を飼っている人々から馬を借り、祭りのために準備する。

馬探しの過程

各ムラでは、青年会の幹部が正月明けに馬を探しに出かける。

馬は一宮、起、美濃路などから借りることが一般的で、馬の借り先では神酒をもらい、取引が成立する。

馬主に対して「また来年もよろしく」との挨拶をし、祭りが終わると馬を返す。

馬の出所と使い分け

各地域で異なる馬主から借り、力尾では員弁郡東員町、北猪飼・猪飼では員弁方面から馬を借りることが多い。

祭りの当日に走る馬(ホンマ・ユウウマ)は特に縁起が良く、借りた馬を返す際に感謝の挨拶をする。

北猪飼・猪飼は員弁方面から借りることが多く、毎年ほとんど同じところから借りている。無事に祭りを終えて馬主に返すときには「また来年もよろしく」と挨拶をする。 員弁は草競馬が盛んなので馬持ちも多かった。

力尾の馬は毎年員弁郡東員町あたりから借りている。

馬のケイコ

多度ではノリコが決まると、4月2日からケイコウマに乗ってケイコをはじめる。かつては、ケイコウマに続いてマツリウマ・カワリウマの2頭を借り、4月15日には3頭そろえて神社の馬場を走らせムラの人たちに馬を披露した。これをミセウマといった。ミセウマに勢いよく坂を上がってしまった馬もい たりしたが、現在はこのミセウマは行われなくなった。

ノリコと馬のケイコ

ノリコはミクジによって選ばれ、多度神社で馬とともにお祓いを受ける。

ケイコは馬の指導をする期間であり、各地域で異なるが、4月2日から始まり、終えるとノリアゲへと移行する。

ケイコの実施方法

各ムラでは青年会がケイコのスケジュールを組み、馬を指導する。

昔は馬場でケイコを行っていたが、現在は農道で実施されている。

ミセウマやマツリヨリアイ

かつては複数の馬を借り、神社の馬場で走らせて披露する「ミセウマ」が行われていたが、現在は行われていない。

ミセウマが終わると、午後からはマツリヨリアイが行われる。

ノリアゲ

ノリアゲの日には、今年のノリテンと前年度のノリテン、クチヅケ2人、青年会5、6人で馬主のところくらに行く。鞍に青竹を通して担ぎ、馬主が尾張など遠方のときは電車に乗って行った。先方の駅に降りると 「お多度さんですか」と言われるほどよく知られていた。

ノリアゲの意味と実施

ノリコたちはケイコを終え、4月25日にはノリアゲを行う。

ノリアゲは馬主の家を訪れ、馬を披露して馬主にごちそうをしてもらう日である。

ノリアゲの実際の行動

ノリコ、ノリテン、クチヅケ、青年会メンバーが一堂に集まり、馬主の家に鞍を持参して訪れる。

馬主の遠方の場合は電車を利用し、馬主の家で馬を披露して祝宴が行われる。

馬主に対して感謝を示し、昔は祭り愛好家が増えるまで続いていたが、近年は地元で馬を調達できるようになり、遠方への出かける機会は少なくなっている。

ノリコの精進

ノリアゲをすませたノリコは4月25日から精進に入る。ノリコの家や部屋にはしめ縄が張られる。ムラの人たちも、玄関から中へは入らないようにし、ノリコの祝いもこの日以前に届けるように心掛けている。ノリコの家では訪問者にもお茶さえも出さないようにし、ノリコは、他人の手が入ったものは一切口にせず、また、食べ物も魚・鶏肉・卵・野菜などに制限される。ノリコのショウジンという。

ノリアゲ後の生活

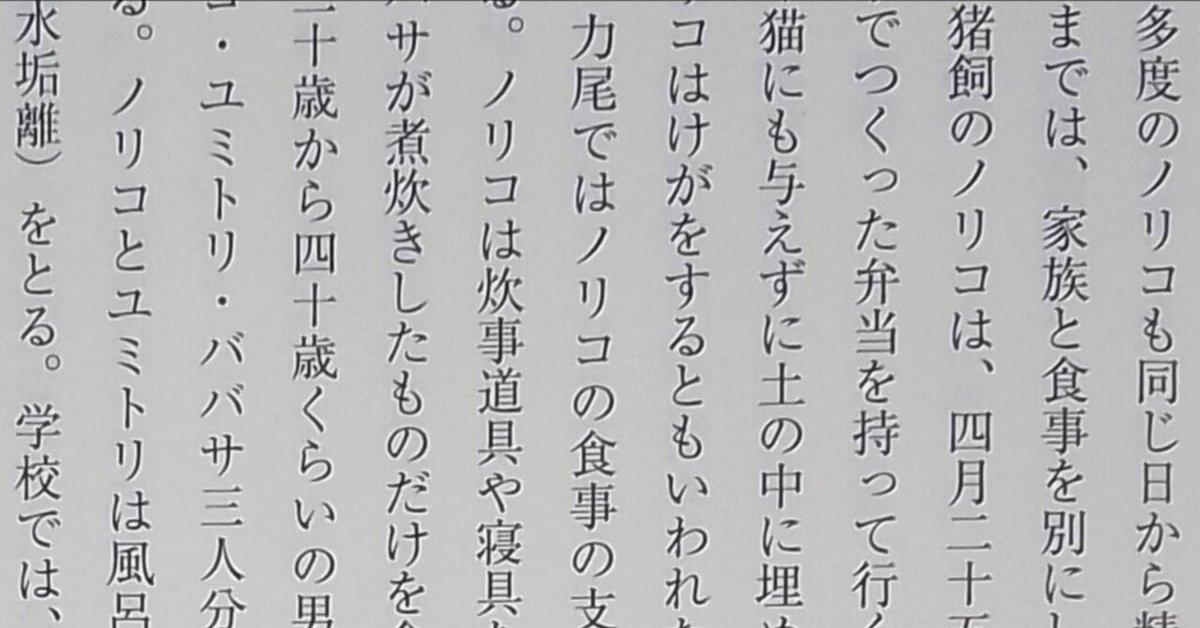

ノリアゲを終えた後、ノリコは四月二十五日から精進に入る。

家族とは別に生活し、しめ縄が張られ、他人の手が入ったものを口にせず、特定の食材に制限をかける「ショウジン」と呼ばれる生活が始まる。

各地域での精進の実施

戸津ではノリテンの食事の世話をする「メシタキ」が選ばれ、ノリテンとは別に生活する。

多度や猪飼、力尾でもノリコは特定の食事制限を守り、特定の食材だけを摂る「ショウジン」が行われる。

祭りの馬は昭和6、7年ころまでは2頭 であったという。1頭は4に一度、もう1頭は4・5日と二度上がらせた。ケイコが終わるとケイコウマは馬主に返したが、馬が疲れるためにケイコウマも祭りに走らせるようになっ た。

多度祭りに「賛成」の立場でのAI読書感想文

多度祭りは馬を中心とした伝統行事であり、馬が祭りの中で特別な存在として扱われていることが伺えます。馬の選定やケイコ(馬の訓練)に関する詳細な描写から、祭りがどれほど慎重かつ大切に行われているかが窺えます。

馬の探し、ケイコ、ノリアゲ、ノリコの精進など、これらの行事は祭りの一環として行われ、それぞれが大変な労力と専念を必要としています。馬主との関係も重要で、馬主への感謝や尊重が伝統として受け継がれていることが感じられます。

特に、ノリコの精進については、祭りに参加する人々が精神的・身体的な覚悟を決め、その中で共感と協力の精神が息づいている印象を受けます。伝統や儀式を守り、馬とのつながりを大切にすることで、地域の人々が一体感を育み、祭りを通じて結びついていることが感じられました。

また、文章中には時代の変遷に伴う様々な変化も垣間見え、それでもなお伝統を守り続ける姿勢が感動的です。多度祭りは単なる催し物ではなく、地域の誇りや結束を象徴しているように思います。

馬が3頭になった昭和8年ころからそれまで御旅には弓をかついで歩いていたユミトリも馬に乗るようになったという。 馬の礼は現在3万円くらいであるが、馬主は金銭ではなく上げ馬に奉仕することを光栄としている。上げ馬に使った馬は、 そのあと競馬に出すと必ず優勝するなどといわれ、また手放す場合も高く売れたりした。

多度祭りに「反対」の立場でのAI読書感想文

多度祭りは馬を中心とした伝統行事であるが、その実施にはいくつかの懸念が浮かび上がります。まず第一に、祭りに使用される馬の借り手が他の地域からの借用が多く、これが馬にとってはストレスや不安を生じさせる可能性があります。馬は移動や新しい環境に適応するのが難しく、これが祭りに参加する馬にとっては不適切な状況となり得ます。

また、文章からは馬にかかる負担が強調されているように感じられます。馬のケイコ(訓練)や祭りの日に行われる馬の走りなど、これらの行事が馬にとってはストレスや疲労をもたらす可能性が考えられます。特に、馬主が馬を借りに行く様子や、馬主の期待に応える形で馬を使役する様子が、動物福祉の観点から疑問視される可能性があります。

さらに、ノリアゲやノリコの精進などの儀式が、個々の人の生活に大きな制約を与えることも懸念材料です。特に、ノリコが精進を行う期間中は、食事において厳格な制約が設けられ、生活様式が大きく変化します。これが個人の自由や健康に対して不利益をもたらす可能性があると考えられます。

総じて、多度祭りは伝統や地域の誇りを大切にする一方で、動物の福祉や個人の自由といった観点から見ると疑問が残ります。これらの懸念を解消するためには、祭りの実施方法や馬の取り扱いについて検討し、現代社会により適した形で伝統を継承していく必要があるでしょう。

猪飼のノリコは、四月二十五日からは家族とは別に自炊し、家でつくった弁当を持って行く。ノリコの食べ残したものは犬や猫にも与えずに土の中に埋めた。このことを守らなければノリコはけがをするともいわれた。

多度祭りに「中立」の立場でのAI読書感想文

多度祭りは、馬を中心とした伝統的な行事で、地域の文化や歴史を感じさせるものです。一方で、祭りの運営や馬の扱いには様々な側面があり、中立の視点から感想を述べると、以下のような観点が考えられます。

まず、多度祭りは地域社会における重要な行事であり、参加者や関係者にとっては誇りやアイデンティティの源となっていることが伺えます。祭りを通じて地域住民が一堂に会し、協力し合う機会が生まれ、地域社会の結束を感じることができるでしょう。また、馬を祭りの主役として活用することで、地域の歴史や風土が具体的な形で表現されている点も興味深いと言えます。

一方で、文章には馬の借用や訓練、祭り当日の馬の走りなどが述べられており、これらの点には動物の福祉や安全性に対する懸念が感じられます。馬は繊細な動物であり、外部の刺激や変化に対して敏感です。祭りが馬にとってストレスや負担とならないように、慎重な配慮や管理が必要でしょう。

また、ノリアゲやノリコの精進など、祭りに参加する者たちが行う儀式や制約についても考慮が必要です。これらが地域社会の結束を深め、文化の伝承を支えている一方で、個人の生活様式や自由に影響を及ぼす可能性があります。

総じて、多度祭りは地域社会にとって重要な行事であり、伝統や文化の継承に寄与しています。しかし、馬の取り扱いや祭りに参加する者たちの制約については、慎重なバランスが求められると言えるでしょう。地域の特性や価値観に敬意を払いつつ、現代の社会環境に合わせた改善や調整が進められることが望ましいです。

参考情報

この記事は、ChatGPTで提供されるAIを利用して作成しました。

原文を基ににAIが生成した文書は、原文の完全性や正確性を保証するものではありません。正確な内容を知りたい場合は必ず原文をご確認ください。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?