「摂津国衆・塩川氏の誤解を解く」 第二十三回 飯盛城の山下(さんげ)「北条」を考える(その2) 永禄八年(1565)アルメイダ修道士の登城と、北条?に存在した「城下の礼拝堂」について

①はじめに

②ルイス・デ・アルメイダ修道士の飯盛登城

③永禄八年(1565)の「北条」に存在した“幻のエルミーダ(礼拝堂)”

④ポルトガル語の「城の麓」「城下」の表現について若干の考察

⑤オマケ

(なお、本稿は「東谷ズム」の「歴史ロマン」連載シリーズの「第2会場」として、実験的にスタートしたものです)

①はじめに

[「北条」は“元・城下町”を誇りに]

さて、前回の「ダイジェスト」で列挙したように、現在いわれている「飯盛城には城下町は無かった」というフレーズは、「飯盛城には“大城下町”は無かった」、「三好長慶は新たな経済都市を造らなかった」くらいに修正していただいた方がいいのではないかと思っております。

加えて、「大東市北条」の方々は、町が「元・城下町」であることを、憚る事なく、誇っていいと思います(このフレーズ、私が東谷ズムで、「山下町」の方々にさんざん言ってきたことと全く同じなんですね…)。

そして大東市さんには、将来的に是非「北条」の「市場」や、「津の辺」の遺跡を明らかにして頂きたいと切に願っております。

[「河内飯盛城跡ガイドマップ」の解説では]

なお、上↑の「小字図」は基本的に「公的機関が作成した図を2枚合成しただけ」なのです。

しかしながら現在、「河内飯盛城跡ガイドマップ」には以下のように記されています。(2020年11月現在)

「~麓に城下町はなく、深野(ふこの)池や大和川、東高野街道などの水陸交通の要であった三箇や岡山などの集落が栄えました。そこにはいち早くキリスト教を受け入れた三箇サンチョら三好長慶の家臣がおり(河内キリシタン)、多くの文物があふれました。」(2017年版、中西裕樹氏による解説文)

いきなり「城下町はなく」とあり、遠くの三箇や岡山の「豊かさ」に説明が飛んでいます。いや、三箇や岡山にもそれぞれの良さはあるのですが…。

では、「城下町が無かった」という「北条の景観」は、一体どのようであったと考えられているのでしょう。

この文章を書かれた中西氏による「北条のイメージ」は、ご自身が監修された「飯盛城の復元イメージ」(こちらのサイトの下画像。スズキ唯知氏CG作成)の背景部分で見ることが出来ます。

復元図においては、遠く右上に見える「砂」、「岡山」といった集落が、人口の密集した「中規模以上の都市」として描かれています。

それに引きかえ、「飯盛城」西麓の「北条」周辺は、確かに「城下町はなく」それどころか、あたかも“熱帯雨林”を思わせる「樹海」の間に、焼畑農耕を思わせる「不整形な耕作地」が点在するだけで、東高野街道沿いの「北条」あたりには一軒の民家もないという、恐ろしく「未開地」のイメージです。

でも、こんなに「森」が密であったとすれば、例えばルイス・フロイスが1573年4月(元亀四年)、三箇沖の「復活祭」の船上から「飯盛山の麓」を北上する「阿波の兵士500名」を「遠望」(4,20都発書簡、第4章で も後述します)することも出来なかったはずです。(深野池の水上から、「東高野街道」へは、標高にして7~8m上がるだけなので。)

加えて、室町時代には遡りうる(大東市史)「松尾寺」や東高野街道沿いの「瑞玄寺」、「十念寺」、「市場」を伴ったであろう惣村「北条」や、15世紀開山の「本妙寺」を戴く「津の辺」の集落もなく、それどころか、平安時代中期には存在していたはずの広大な「讃良郡の条里地割」も、荘園「河内八箇所」の領家に関わる「天満宮」(現北条神社、補注)も、そして権現川さえも描かれていません。

仮に「城下町が無かった」としても、これらの要素までもことごとく無かったと解釈するのは「いかなる資料から反映されているのだろう?」と疑問をいだかずにはいられません。

(補注:去る10月1日、北条神社の下50m程の斜面において「丸瓦」の小片を表採しています。その凹面には布目と糸切痕(コビキA)を有し、飯盛城で見られるものに酷似しているので、室町時代後期のものでしょう(11月6日大東市に届け済)。この付近では昨年、鎌倉時代と思しき備前焼甕?の口縁部も表採しています(同上))

[須藤茂樹氏の疑問]

なお須藤茂樹氏(四国大学)もまた、「飯盛山城と三好長慶の支配体制」(今谷明・天野忠幸編「三好長慶」、宮帯出版 2013)の文中において、短いながらも「“無城下町論”に対する疑問」(?)ともとれる見解を記しておられるので、取りあえず以下に引用させていただきます。(同書P115)

「飯盛山城は明確な城下町(いわゆる戦国城下町)を持たず、三好氏は城に支配拠点を集約する意識が薄いとされる。長慶は、有力被官や侍層を利用し、また法華宗などの宗教勢力と結んで彼らが支配する周辺都市や集落を把握し、流通を掌握しようとしたとされる。具体的には三箇、岡山などがそれにあたるという。」

「飯盛山城は城下町を持たないとされるが、城下町に類する町場を持たなかったのであろうか。そうであるならばなぜ必要としないのか。堺をはじめとする港湾都市、富田などの寺内町といった、経済・流通を主とした都市が先行して発達、これら既存の都市を有機的に利用したとされる。この点でも政治拠点たる飯盛山城を支える城下町的な機能は必要なかったのであろうか。」

はからずも、「政治拠点たる飯盛山城を支える城下町的な機能は必要なかったのであろうか」というフレーズは(しかも短い間に2度も繰り返しておられる!)、まさに前回私が吐き出した「疑問」を集約するものとなっています。ただし、須藤氏ご自身の文脈としては、この次に三好氏の支配体制の説明が続いており、「疑問の呈示」はここで留められています。(なお、これは部分引用ですので、出来れば同書の須藤氏の「全文」(P109-122)をお読み下さい。)

②ルイス・デ・アルメイダ修道士の飯盛登城

[1565年1月末、豊後から堺に到着したアルメイダ修道士]

イエズス会の「ルイス・デ・アルメイダ」修道士は、ルイス・フロイスと同じくリスボン市出身のポルトガル人で、かつ「商人」あがりの苦労人でもあったようですが、来日後、「周防・山口」においてスペイン人宣教師「コスメ・デ・トーレス」神父に感化されたことにより、この布教の道に入ったようです。

(なお、私事で恐縮ながら、「周防・山口」は、1980年代に20代前半を過ごした町でした。当時「プロット神父」という情熱的な方がおられたなぁ…。しかし、記憶の中の「旧・ザビエル聖堂」は1991年の火災で焼失して今は無く(木造建築だったのか…)、何やら夢のようです。因みにウチは「浄土宗」なのですが。)

アルメイダはまた、ポルトガル国王から「外科の医師免許」を取得しており、大友氏の城下町「豊後・府内」(大分)の教会内に日本初の「西洋式病院」を建てたことでも知られています(加藤知弘「バテレンと宗麟の時代」1996)。

さて、1565年(永禄八年)1月末の冬、まだ日本語もおぼつかない新人司祭「ルイス・フロイス」と共に、豊後から40日の旅を経て堺に到達したアルメイダは、既に40歳。旅疲れで病に倒れたため、一旦堺の裕福なキリシタン「日比屋ディエゴ了珪」の家に留まり、一方のフロイスの方は、一刻も早く京の「ガスパール・ヴィレラ神父」に遭うべく、アルメイダと別れて出発しました。

このあたりのくだりは、「1565年10月25日付 福田発アルメイダ書簡」、「1565年3月6日付都発フロイス書簡」(以上「十六・七世紀イエズス会日本報告集」(第3期)所収、東光博英訳)や、フロイスの「日本史・第1部56章、59章」(松田毅一、川崎桃太訳)を是非ご参照下さい。

そして、堺で25日間の療養生活を経たアルメイダは元気を回復。折から堺に近い「飯盛城」を訪問、逗留中であったヴィレラ神父に会うべく、満を持して飯盛に向けて出発します。

[堺→飯盛城のルートは?]

さて、アルメイダは「堺」から「飯盛城の麓」まで、どういったルートで行ったのでしょうか。

出発当日の午前、堺で世話になった「日比屋了珪」ほかの人々と「午餐」“jantar”や茶の湯で別れの宴を終えたアルメイダは、陸路を進み「午後三時に或る川に到着した。そこは堺から三里離れた飯盛に向けて乗船する場所であった」と記しており、既に「三箇サンチョ頼照」(補注)が派遣した息子(マンショ)らの「二艘の船が我らを待って」いました。その後は、夕刻に「城の麓」に達するまで、もっぱら水上を移動しています。およそ3~3.5時間程のクルージングであったようです。

(補注:前回、浅慮にも現代ポルトガル語においては「サンショ」と発音するので、その旨を記しましたが、どうやら中世ポルトガル語においてはスペイン語風に「サンチョ」と発音した模様です。お詫びして訂正申し上げます。)

[堺から北上↑、大坂「渡辺津」で乗船、東へ→「飯盛城麓」で上陸?]

このアルメイダが乗船した場所として、天野忠幸氏は、三好氏と関係の深い摂津・渡辺氏の本貫地「渡辺津」(現・大阪市)を推定されています(「三好長慶、飯盛城より天下を制す」2016)。つまりアルメイダは堺から陸路を北上して「淀川」にぶつかり、「渡辺津」から舟で東方へ「新開池」→「深野池」へと遡り、「野崎」あたり?に上陸して「飯盛城」に登城したのであろう、と解釈されています。

[堺から東へ→、大和川で乗船、北上↑「飯盛城麓」で上陸?]

一方、鹿島純氏(河内キリシタン研究会)より頂いた私信によれば、アルメイダは堺から「長尾街道」を真東に進み、現・藤井寺市~柏原市付近で乗船、北上する「石川」もしくは「旧大和川」→「玉櫛川」→「吉田川」→「深野池」を経て「津の辺」に達するというルートを想定されています。

なお、鹿島氏は「飯盛に向けて乗船する場所」が「堺から三里離れた」とあることから、距離(レグワ)換算もなされており、「堺→柏原」間との整合性は明らかなのですが、ただし距離に関しては「堺→渡辺津」間もあまり大差はないので、この要素は「比較材料」としては「ドロー」という感じです。

しかしながら、私もまた、鹿島氏の想定される「堺から東→大和川北上↑」ルートで飯盛へ行ったであろう、と想定しています。

[キリシタンにとって「大坂」は危険な町]

その最大の理由は、京に向けて迂闊にも「大坂経由」で先行、出発したフロイスが、大坂において「ハリウッドスペクタル映画顔負け」の危険な目(汗)に遭っており、そのことを堺のアルメイダにかろうじて「ことづけている」からです(1565,3,6フロイス書簡、「日本史」第1部56章)。フロイスはアルメイダに「絶対に大坂に近づいてはなりません!」とアドバイスしたはずです。加えてアルメイダは、この行程について「大都市・大坂」のことを一切記していません。

さらにもうひとつの理由は、季節がユリウス暦の「2月末」(和歴の一月末)という「冬の最中」であり、この時期は、当然ながら河川から農業用水を引く「堰」が稼働していません。要するに、憚りなく「川を下れる季節」なのです。水運に長けた三箇氏が、この手段を利用しないはずはありません。

なお、「堰」と「河川交通」は、何かと両立が難しく、近世の加古川水運は、用水期間中は稼働そのものが禁止されていました(吉田省三「加古川舟運の研究」1994)。

(余談ながら「堰」といえば、永禄二年(1559)、三好長慶が裁許した、居城の足元である「芥川」の用水相論の絵図面に、長からぬ距離の間に五つもの「堰」が描かれています(高槻市・郡家村文書)。)

さて、三箇マンショらによる迎えの舟は、「深野池」から「吉田川」→「玉櫛川」→「旧・大和川」へと遡って来た行程は、「引き綱」で川端から曳航されたと思われます。そして柏原付近のどこかでアルメイダ一行を待っていたのでしょう。

そして、アルメイダを乗せて速やかに川を下り、「深野池」(実質、巾広の「寝屋川」)に達して以降は、静水、もしくは(権現川を通った可能性をも含めて)川を「遡る」かたちになります。

[城の麓に上陸→「輿」に担がれて登城]

以下、「1565年10月25日付 アルメイダ修道士書簡」(東光博英氏訳)から引用させて頂きますと

「かくして我らは城の麓に至るまで川を遡った。太陽はすでにほとんど沈みかけており、我らは城の上に登るまでには、非常に険しく難儀な道をおよそ半里、歩かねばならなかったが、船を下りると、すでに駕籠(輿か?:補注1)が私を待っていた。

⬆画像はクリックで拡大

駕籠(輿?)を担ぐ人々“は甚だ急いで道を進んだが、大きな杉や松の森に覆い尽くされた山の中で夜になった。さっそく、山頂から松明“tochas”が届けられ、これより私を運んでいた人たちは、六名であったが、道中の難儀をさほど感じなくなった。

(上↑:推測している「つづら折道」に関しては、目下、明瞭な痕跡はありません。微妙な凹凸から、気になる箇所はあります。画像はクリックで拡大)

既に夜も更けた頃、山頂(飯盛山)に到着し、我らは司祭(ヴィレラ)や件の貴人(三ケ頼照)、およびその家族から多大な歓喜と満足をもって迎えられた。」

⬆画像はクリックで拡大

上陸時、「太陽はすでにほとんど沈みかけており」とありますが、ユリウス暦の2月末頃なので、日没は18時20分代くらいでしょうか。

私は一行が上陸し、輿が待機していた場所は、画像のQs点かQe点(津の辺)、もしくはX点(北条)と想像しています。(「城の麓に至るまで川を遡った」と書かれているので権現川を曳綱でもって北条まで遡った可能性さえあるわけです。)

そして「市場」→「城ケ谷」ルートを経て登城したと想定しています。

なお山中で暗くなり、難渋した一行に対して、城内から松明を持った迎えのスタッフが降りて来ますが、前回述べたように、おそらく城内からは、深野池から上陸して登って来るアルメイダ一行を「ずっと視界にとらえていた」のではないか、と思われます。「城郭」としては、登城して来る者を「視界内にずっと確保しておく」ことは防衛上の“基本中の基本”だからです。

(画像は曲輪Ⅱの展望台より。クリックで拡大)

あるいは、山下の「虎口番所」(北河内郡史蹟史話)あたりの番衆が「おーい、一丁通すぞー!」と(映画「七人の侍」の「五郎兵衛」みたいに)、音響などの合図を城に送ったのではないか?とも想像しています。(例えば「不審者」が登って来る可能性もあるわけですから)。

**********************************

[補注1:“駕籠”でなく“輿”では?]

なお、文中で東光博英氏や川崎桃太氏(日本史)が(六人で担ぐ)「駕籠」と訳されている部分は、おそらく「輿」と訳した方が適切ではないか、と思います。

⬆画像はクリックで拡大

この部分はEvora版では“húas andas”と記されており(“húas”は“andas”に掛かる定冠詞の古体?)、“andas”を画像検索してみたら、カトリックの祭礼行列などで聖像を運ぶ、左右2本の「轅」(ながえ)を備えた「輿」の映像が出てきます。

https://www.articulosreligiososbrabander.es/andas-procesionales-madera-precio-venta.html

なおアルメイダ自身は、滞在していた堺でまだ病気が癒えてなかった頃、「日比屋了珪」のはからいで「駕籠」(Evora版ではやはり“húas andas”。窓付の方形で、二人~四人で担ぐとある)を利用したことを記しています。

天文末~永禄期の景観と推定されている「洛中洛外図屏風上杉本」には、まだ「駕籠」が登場しておらず、二人~四人以上?で担ぐ「輿」が六点程描かれています(上↑画像)。(一方、17世紀初頭の「豊国祭礼図」や「四条河原遊楽図」には、江戸時代風の「駕籠」が登場しています。)

また、道幅の狭い「登山道」では「駕籠」よりも「輿」の方が上手く運べそうに思えます。(例えば「急勾配の部分」においては、前の二人が轅(ながえ)を手に下げ、後ろの四人が轅を肩に担いでバランスを保つなど)。

またルイス・フロイス(1565,3,6都発書簡)もまた、ヴィレラと共に「足利義輝」に謁見する際にも「駕籠」(東光博英氏訳)を用いたとありますが、こちらはEvora版では“húa liteira”と記されており、その形状が「シナの高官が用いる周囲を囲った椅子“cadeiras”のよう」とあるように、やはりこちらも「輿」のことだと思われるのです。

**********************************

⬆画像はクリックで拡大

なお上図の「三ケ殿曲輪」(河内国旧飯盛城絵図)南下の赤点2ヶ所において私は瓦質擂鉢小片と竹炭を表採しています(大東市教委に届け済み)。

[飯盛城内にて]

「翌朝、人々が説教を聴きに来たが、彼らは皆、告白することを希望していたので、毎日二回、悔悛について説教を行なった。かの貴人の家は人でいっぱいになったが、彼らは習慣に従って、種々の色の華麗な絹の衣をまとい、たいてい金の飾りを施してある刀を帯びていた。これらの貴人は皆、今や都とその周囲の国々を領する国主の家臣であり、その国主は三好殿(長慶:実際には前年死去)と称する。彼は領国中で最も強固な城の一つである当城に、己れの最も信頼する家臣らと一緒に留まっており、また、彼ら(家臣)は家族や妻子とともに同所に住んでいる。我らは目下、この貴人らを我らの味方にしているので、仏僧(補注2)らは敢えて以前のように我らに暴言を吐こうとはしない。~」

この「貴人」は「三箇サンチョ頼照」です。なお、彼の領地「三箇の城」はこの時既に「破却」されていたとみられ、加えて妻子が城内に住んでいる、ということは、既に「近世城下町」や「江戸の大名屋敷」と同じく、「人質」の意味を含めた「家臣の強制集住」が施行されていたのでしょう。よって、妻子らが自由に山を降りることもまた、制約があったものとみられます。

**********************************

(補注2:山城内の「寺院」に関する雑感)

城内に仏僧が居るということは、おそらく「仏教寺院」もあったのでしょう。

参考までに、弘治二年(1556)に「松永久秀」の摂津・瀧山城(現・神戸市布引)を訪れた「安井宗運」は、城内に「妙蔵寺」なる寺院があり、外来者の宿泊施設となっていた旨を書き残しています(「東寺百合文書」、天野忠幸編「戦国遺文三好氏編」1のP163)。なお瀧山城主郭で表採された1点の「丹波焼摺鉢」は「15世紀末~16世紀前半」に遡りうるものらしく(中島による表採。届け出た先の神戸市教委・東喜代秀氏のご教示による)、私は瀧山城が16世紀半ばの「松永久秀」以前の段階から使用されていたか、あるいは「前身?」の山岳寺院「妙蔵寺」を「城にそのまま取り込む」かたちで両者が「並存した」可能性をも想定しています。

そういえば塩川氏の獅子山城(いわゆる山下城)内にも、城山に元々存在した「甘露寺」の祟りを鎮める「十王房」なる堂舎があったようです(山下町・甘露寺寺伝、連載第8回リンク)。

(塩川氏の場合は国満期の天文十~十一年に甘露寺を破却して築城したようです。現在も獅子山城の東三郭~東五郭にかけて、わずかながら東播産の須恵器の甕片や、15世紀以前とおもわれる土鍋の口縁部など、平安末~室町中期の、獅子山築城以前の遺物が散見されます。山岳寺院は山頂を神聖なものとして自然のままに残してその南に建てられることが一般的です。現在主郭の南部が郭面に削平された岩盤を露出しており、ここが元々山頂だったのでしょう。したがって獅子山城の東三郭~東五郭あたりが位置的に旧甘露寺跡だったと私は考えています。

甘露寺は織豊期である天正五年に光誉上人により再興されます。現在観光バス会社のある「平井」の丘も「甘露寺山」(あるいは「家老(かろう)が居た」)と伝わっており、塩川長満時代の甘露寺はここにあったのでしょう。時期的に城下町建設時にあたるので、塩川氏としては北の町口の防衛を意識した建設かとおもわれます。城下町における「寺院」は有事の際の砦になるのです。残念ながら平井の丘は調査もなされず、道路建設で破壊され、工事前に寺の遺物と思われる、付近に転がっていた室町時代頃の一石五輪塔や小石仏が現在城山登山口集められてに祀られています。甘露寺が現在地に移転したのは豊臣時代の慶長年間です。当時は境内の直ぐ東の侍町跡で金属製錬が盛んに行われたので、山下町の統治と、火の粉や有害ガスを避ける意味も兼ねて移転がなされたのでしょう。)

また、これと似た可能性が1994年に「推定復元模型」(監修:水島大二、白石博則)を製作した「紀伊・手取城」(日高郡日高川町和佐、連載第15回末尾参照)にも感じています。

16世紀の山城「手取城」は、主郭の居館と推定される広大な郭に、14世紀頃?の寺院本堂と思しき瓦が散在しています。推定復元模型は「山岳寺院が廃絶された後に城が築かれた」という設定で製作しましたが、その後城跡の草木が伐採され、地表面が明瞭に見えるようになると、瓦の散布範囲が、あたかも「中世寺院の堂舎が、そのまま城内に取り込まれ、城と同時期に廃絶した」ようにも見うけられるのです。建物が「寺院」としてそのまま取り込まれたか、あるいは「主殿」等として「ハコモノ」(建物)だけが転用されたのか。ともあれ「寺と城」は、なにかと“共存”しています。

**********************************

[松永久秀の「大和・多聞山城」の目撃者でもあったアルメイダ]

なお、ルイス・デ・アルメイダは、彼が九州に戻る前に訪問した「奈良」や、松永久秀の「多聞山城」、高山図書(ダリオ)の「沢城」などの詳細なレポートを残したことでも知られています(1565,10,25書簡、及び「日本史」第1部60章)。

特に彼が詳細に記した「多聞山城」は、「白漆喰壁」や「家臣屋敷の二階建物群」、「瓦」をふんだんに用いていること、ほぼ「天守」同然と思われる「四階ヤグラ」(これは「多聞院日記」から)の存在などから、「近世城郭の先駆け的存在」に位置付けられています。

なお、私は「四階ヤグラ」の位置は、現在の城跡地である「奈良市立若草中学校」敷地内「東寄りの台地上」と推定しています。と、いうのはこの地点には、「興福寺」の境内中央にかつて存在した「北総門」から、南北通(奈良県庁西の通り)に「ヴィスタ」(見通し)を形成しているからです。「興福寺」にとって、これほど「威圧」を受ける「嫌な構築物」はないでしょう。

⬆画像はクリックで拡大

なお、アルメイダの故郷「ポルトガル」の南部はまた「白壁建築の国」でもありました。そんなアルメイダをも驚かせた「白漆喰」(高価であったと思われる)を大奮発した松永久秀でしたが、残念ながらNHK大河ドラマ「麒麟がくる」に登場した「多聞山城」は、板張りの「現・丸岡城天守」に板張りの塀、板張りの簡素な櫓門をCG合成したという、非常に酷いカタチで復元されてしまいました。

何よりも私が悲しいのは、復元の手間がどうこうということではなく、Wikipediaにさえ載っているアルメイダの「せっかくの記録」が無視され、昭和の頃から根強い「板張りの方が武骨で戦国城郭らしいでしょ」という「俗説」が優先されたことでした。(「板張り」って可燃物なんですけどねぇ…)

**********************************

余談ながら前回、飯盛城の山下の「津の辺」から「北条へのアプローチ」、及び、観音寺城の山下へ北上する「中山道」の「石寺へのアプローチ」それぞれに、「城の主郭」への「ヴィスタ」が認められることをご紹介しましたが、我が「山下町」へ南からアプローチする旧道(大道)もまた、「獅子山城」(いわゆる山下城)主郭に向けて見事な「ヴィスタ」を形成しています(「見野」交差点あたりから)。

⬆画像はクリックで拡大

**********************************

③永禄八年(1565)の「北条」に存在した“幻のエルミーダ(礼拝堂)”

[短期間ながら“飯盛城下”にキリシタンの礼拝堂が存在した!]

さて、前回ダイジェスト版のラスト⑨で触れましたが、「飯盛キリシタン」の黎明期である永禄七~八年(1564―65)というごく短期間だけ、おそらく「北条」と思われる「飯盛城の麓」に、キリシタンの礼拝堂(ermida:小さな教会)が存在したと思われます(1565,8,3フロイス書簡、フロイス「日本史」1部67章)。

少なくともイエズス会側の史料を、時系列順に素直に読んでいけば、この「礼拝堂」は“Imóri”の「城の麓」にあったことになります。

[現在この「礼拝堂」は「砂寺内」に比定されている]

しかしながら、史料的には一瞬しか登場しなかったこの「礼拝堂」(川崎桃太氏訳、東光博英氏訳では「小さな教会」)は、現在一般的には「砂寺内の教会」(「日本史」第1部38章)に比定されています(福島克彦「河内の寺内町と都市論」(「飯盛山城の三好長慶」所収)及び、村上始「河内のキリシタン遺跡」(「戦国河内のキリシタンの世界」所収)

なお「礼拝堂」が「砂寺内の教会」に比定される根拠は、

* フロイス自身がこの「礼拝堂」は「都で死んだ山城殿の息子(結城左衛門尉アンタン)が城の麓に建てたもの」と説明している(1565,8,3書簡及び「日本史」第1部67章)。一方「日本史」の別記事(第1部38章)には、結城アンタンが「砂寺内」に建てた「新しい教会」というものが登場している。これは永禄七年夏に「5ヶ所の領主たちの城に、それぞれ5つの教会」が建てられた(1564,10,9フェルナンデス書簡)うちの一つと思われる。

* 「砂寺内」(現・四条畷市)は、フロイスが「礼拝堂」の事を記した日(1565,7,31)に、陸路を「枚方」→「三箇」へと移動した、まさに「中間点」近くに位置するので、地理的にも整合性がある(福島氏P87)。

というものです。これに加えて

* 「飯盛城には山下(城下町)がなかった」ので、「北条」に「キリシタンの礼拝堂」のような(都市的な)施設があるはずがない。

という「無城下町論による先入観」が、おそらく実際には「暗黙レベル」で大きく影響していると私は思っています。

しかしながら前回ダイジェストしたように、私はこの「礼拝堂」は、永禄八年七月まで「飯盛のキリシタン」を牽引していた「結城アンタン」が、彼自身の領地である「砂の教会」とは別個に、飯盛の城の麓「北条」に建てたものと推定しています。

[「平民のキリシタン」も自由に参拝が出来る“拠り所”が求められたはず]

まず、これまで説明してきたように「飯盛城には小規模ながらも“山下”(町場)があった」ことを大前提として話を進めてまいります。

飯盛の「山下にもキリシタンの礼拝堂が建てられた」ことは、信者拡大の状況をシミュレーションしてみれば、至極当然のことかもしれません。

永禄七年(1564)、最初に飯盛城を訪れたロレンソ修道士(日本人)によって、武士を主体とする「70名×2回」の洗礼が行われ(1564,7,13ヴィレラ書簡)、次いでヴィレラ神父本人による洗礼で、「貴人(武士)60名、総勢500名」がキリシタンになったと記されているわけです(1564,10,9フェルナンデス書簡)。

この「500名」から「60名」を引いた「440名」とは、武士以外の「平民」を指すとしか思えません。要するに、武士以外の信者の方が、圧倒的に多かったわけです。

引き続き「飯盛城内に教会」が設けられ、夏には、それ以外に「5ヶ所の領主たちの城に、それぞれ5つの教会」が建てられました(同フェルナンデス書簡)。

しかしこれでは、人々が集まる最大の中枢部、「飯盛」においては、教会が城内にあるので、参拝が出来るのは「三好家の武士階級」に限られてしまうわけです。

⬆画像はクリックで拡大

飯盛城の直下の「市場」をはじめとする「山下」(北条)の商人、職人、サービス業者、加えて周辺の(教会を持っていない集落の)農民、漁民なども含めた「平民階級のキリシタン」や「三好家以外の武士」、そして何より「信者を増やしたいイエズス会側」としても、「飯盛」に「自由に参拝できる教会」を望んだのは、極めて自然であったでしょう。

[「礼拝堂」の登場までを「時系列」で追ってみる]

それでは、時間を少し遡らせて、この「城の麓の礼拝堂」が登場するまでの一連の経緯をもう少し詳しく見ていきましょう。

(なお、ポルトガル語のローマ字表記については、ポルトガルの国立図書館“Biblioteca Nacional De Portugal”のサイトが公開している、1598年Evoraで公刊された活字版「イエズス会通信」(原題“Cartas que os padres e irmãos da Companhia de Iesus escreurão dos Raynos de Iapaõ & China aos da mesuma Companhia da India,& Europa,desdo anno de 1549 o de 1580”)によりました。

[黎明期から大ブレークへ]

1563年(永禄六年)、河内における領主(「岡山」の領主)としては最初にキリシタンに感化された一人「結城山城守忠正(アンリケ)」(元奉公衆、松永久秀家臣)の息子で、三好長慶の家臣でもあった「結城左衛門尉」(「砂寺内」の領主)が、父と共に奈良で「ヴィレラ神父」から洗礼を受け「アンタン」の洗礼名を授けられ、三好家中における最初の積極的なキリシタン支援者となりました。彼は主君の本拠地である「飯盛城」で同僚たちに入信を勧めます(「日本史」第1部38章)。

翌1564年(永禄七年)には彼のコーディネートにより、ヴィレラ神父が「ロレンソ修道士」を初めて「飯盛城」に派遣、次いでヴィレラ自身も訪れ、多くの者が洗礼を受けて「キリシタン旋風」が巻き起こり、ヴィレラは飯盛に「同地にふさわしい教会」を整えました(1564,7,13、及び7,17、京都発ヴィレラ書簡)。

飯盛城内には、キリシタンを快く思わない「同城の仏僧や異教徒」(Bonzos,& gentios da meſma fortaleza)もいたようですが(上記補注2)、「城に教会を設け」(fizeraõ húa igreja na fortaleza)、と記されているので、ヴィレラが建てた「飯盛にふさわしい教会」は「城内にあった」ことがわかります(なお“ſ”は“s”に同じ)。

さらに夏には洗礼を受けた飯盛周辺の領主達が、各々の「5つの城に5つの教会」(cinco igrejas en cinco fortalezas)を建てました(1564,10,9のフェルナンデス書簡)。この5つの教会のひとつが、「日本史」(第1部38章)に記された「結城アンタン」の「砂寺内の教会」であったと思われます。

[灰色の雲が近づいてくる]

しかし歴史的にはこの「幸せな夏」の最中、キリシタンに寛容であった「三好長慶」が永禄七年七月四日(1564,8,10)に飯盛城内で密かに亡くなっていました。長慶はヴィレラに対し、都における布教や居住、身体の安全を保障してくれていた存在でした(「日本史」第1部34章)。そして彼の死は、翌年に暗転する事態の伏線でもありました。

翌、1565年(永禄八年)2月~3月にかけて、ヴィレラは「三好殿」(長慶の代役?)を飯盛城に訪問。上記「アルメイダ修道士」が、堺から来て「日没時の飯盛城」に登ったのは、まさにこの時のことでした(1965,10,25福田発アルメイダ書簡)。この時は飯盛城、及び三ケ教会でミサが行われました(1565,3,6都発フロイス書簡、及び1565,10,25福田発アルメイダ書簡)。

[「足利義輝殺害」で事態は一気に暗転]

しかし6月17日(和暦五月十九日)、キリシタンに比較的好意的で、長慶と共に、5年前からヴィレラにキリシタン布教を認可、制札まで下してくれていた「足利義輝」が「三好義継」らによって殺害されてしまいます(永禄の変)。

こうしてイエズス会はその重要な二人の保護者を失いました。動揺した京のフロイスは、事件2日後の「6月19日付書簡」において事件の経緯を詳述しています。

**********************************

余談ながら、フロイスは足利義輝の母「慶寿院」(近衛氏)や、「摂津晴門」の十三歳の嫡男「摂津糸千代丸」の死の状況をも詳しくレポートしています(2021.11.25追記 : 「書簡」においては13、4歳の少年、とのみ記載。「日本史」ではこれを「大館殿」の子息としている)。なお、「摂津晴門」が足利義輝の十三歳の娘(母は慶寿院の侍女「辰子」で、辰子は「一条房家」の落胤)を連れて「塩川国満」の元へ匿い、彼女が塩川長満の本妻となった(高代寺日記)ことは、連載第21回において触れました。

**********************************

不幸はさらに続きます。7月初頭頃にはキリシタン布教に奔走した「砂」の領主、「結城アンタン」が既に京において毒殺されていました(1565,7,22都発フロイス書簡、1565,8,3三箇発フロイス書簡、及び「日本史」第1部66,67章から)。

そして今やヴィレラ神父が「暴君ネロ」に例えた「松永久秀」(1565,8,2飯盛発ヴィレラ書簡)が、キリシタンに敵対していた法華宗徒らと謀って「正親町天皇」を動かし、もはやキリシタン追放の「綸旨」(大うすはらい)が下されるのも間近であろう、との情報も流れます(1565,8,3三ケ発フロイス書簡)。

この頃「故・結城アンタン」の父、「結城山城守アンリケ(忠正)」はヴィレラに甥の「結城ジョルジ弥平次」を遣わし、身の危険が迫っていることを忠告してくれましたが、彼自身は松永久秀の家臣として京の行政に携わっており、目下「板ばさみ」の状態でした(「日本史」第1部66章)。

[遂にヴィレラは「飯盛」へ避難]

(以下基本的に1565,8,3フロイス書簡の記述から)

危機感がつのる中、「飯盛城からキリシタンの身分あるキリシタンの領袖」が上京し、有事の際はヴィレラ神父を飯盛城に連れて保護する旨を伝えられます。フロイス自身はヴィレラの指示で、追放の綸旨が確認出来るまで、京に留まることになりました。

遂に7月27日、説得されたヴィレラ神父は「三ケ頼照」に伴われ(日本史)「深い悲しみと共に飯盛へ向け出発した」とあります。当然の事ながら、向かった先は「飯盛」でした。「結城アンタン」は既に亡く、ヴィレラの迎えは「飯盛城」から来たのだから、彼らが「砂」ではなく、より安全な「飯盛」に向かったのは当然のことです。(なおフロイスがリアルタイムな書簡類で「三ケ頼照」等の個人名について触れていないのは、彼がまだ日本語が不自由な新人司祭であり、頼照との信頼関係を築くのはこれより2年後のことだからです。)

[フロイスも「三好長逸」の保護を受け、ヴィレラに4日遅れて「飯盛」へ向う]

そして「三日目」(「日本史」第1部67章では7月29日(日))、フロイスの元に、天皇によるキリシタン追放の綸旨が準備段階である警告が伝えられ、フロイスは都の教会の祭具等を少年や兵士らに託して「司祭(ヴィレラ)の滞在地」に向けて送り出しました。

翌「月曜日」(7月30日)、「異教徒ながら生来善良にして我等と甚だ親しい日向殿(三好長逸)」がフロイスに、もはや「堺か、ガスパル・ヴィレラ師の滞在地へ向かうべき」旨を勧め、護衛の兵士、所持品を守る禁制、関銭免除の過書手形、そして「船二艘」の提供を申し出てくれました。また別の三好家中の「貴人」も「通行安全の保障書」をよこしてくれました。

翌7月31日(火)、都の教会を撤収し、「殺害される危機」をも感じながら、「午後3時」にキリシタン達に見送られて京を後にしたフロイス一行は、「鳥羽」から(日本史)乗船して「枚方」まで下ったところで夜となります(午後7時くらいでしょうか?)。

枚方には「飯盛城の貴人」が「馬」で待機(日本史)してくれており、合流して陸路、飯盛に向けて南下したのでしょう。

[夜半に「城の麓の礼拝堂」でヴィレラと再会]

⬆画像はクリックで拡大

さて、以下が「砂」ではなく、飯盛城下である「北条」と推測する、「城の麓の礼拝堂」に関するくだりです。

「夜半に、司祭と多数のキリシタンがいる小さな教会(ermida・礼拝堂)に到着し、司祭に事の次第について報告した。この教会(ermida)は都で死んだ山城殿の息子(結城アンタン)が城の麓に(ao pé da fortaleza)建てたものであり、その人のことは、私の別の書簡に詳しく記している」

[この5日間の「飯盛城」における情勢を語るヴィレラ]

そして、フロイスからこの数日間の報告を受けたヴィレラは

「三好殿の城の重立った貴人らが死ぬ覚悟を決めて己れの俸禄や妻子を棄てる考えであるが故に苦悩している様子であった」

と、三好家中における「内紛の兆し」を危惧し、キリシタンと心中しかねない彼らの言動に苦悩しており、

「司祭(ヴィレラ)が盛んに説得し、彼らの霊魂に降り掛かる大なる危険について説くことにより、この3日間、いくらか彼らの気持ちを和らげた」

と好戦的な三好家中を一応なだめたことを記しています。

この記述だけでも、ヴィレラが滞在していたのが「三好家中の集う飯盛城」もしくは「飯盛城下」であり、既に毒殺されてこの世にいない「結城アンタンの私領」である「砂寺内」などではなかったことが判るかと思います。

[結城領である「砂」に滞在すれば?]

仮に、バテレンが「砂」や「岡山」などの「結城領」に滞在すれば、今や発令秒読み段階の「バテレン追放の綸旨」を執行すべき立場の「結城山城守」が罪に問われる可能性もあるでしょう。

そして今、三好領内でかろうじてバテレン達を保護しているのは「“三好長逸の顔”が効く飯盛城」というシェルターと、ヴィレラが過激な行動を誡めた「“朝敵の汚名”を厭わず、死をも覚悟した一部のキリシタン」だけでした。

[死をも覚悟した三箇頼照が、自領にフロイスを匿った]

さらにフロイスは

「私は到着したその日に司祭のもとを発って、同所から「一里」(hua legua)離れた「もう一つの聖母の小教会」(outra hermida noſſa Senhora)に赴いた、と記しており、そのまま三ケ頼照のはからいで、三箇島に移って書簡類をしたためます。彼は暗闇の中、「北条」もしくは「津の辺」から、小船で三箇島へ渡ったことになります。また、フロイスは「1565年6月19日都発」及び「1565年7月22日都発」のそれぞれの書簡の「末尾に追記」するかたちで

「私は三ケ(Cánga、サンガ)と称する甚だ小さく、度島(現・平戸市)よりも狭小な島に追われ、一軒の庵に入ったが、そこには米と蜜柑の外はなかった。ガスパル・ヴィレラ師は飯盛の城にあって、キリシタンらを励ましているが、彼らは司祭とともに死ぬ覚悟をしている。」と7月31日以降の知見を付け加えています。

**********************************

この侘しい記述からも三箇が「都市」であったとは思えませんし(なお後年の元禄二年(1689)、貝原益軒の「南遊紀行」(大東市史P344)に「三ケの島に漁家七、八十戸あり、田畠も有」)、ヴィレラの方は再び城に登ったのでしょう。

**********************************

そしてフロイスが三箇に到着したまさに翌「8月1日」、松永久秀らの動きによって、バテレン追放の正親町天皇の綸旨が京に下されました(「日本史」第1部67章)

(2021年5月8日追記 : 「お湯殿の上の日記」永禄八年七月五日(グレゴリオ歴1565.7.31)条に「みよし みな々 くたりたるよし さたあり 大うすはらひたるよし みよし申」とあります。)

[ヴィレラ自身が、「飯盛城」に滞在していた事を記している]

なおヴィレラは「1565,8,2付」で「飯盛」から書簡をしたため、その中で、次に移る「堺」での滞在地の手配をしており、またその末尾に

「本日、すなわち1565年8月2日、追放後に身を寄せている当地、飯盛の城(fortaleza de Imóri)にて記す」と記しています。ヴィレラはずっと飯盛に滞在していたことを自ら述べているのです。7月31日に、フロイスと落ち合う為にわざわざ「砂寺内」まで北上するなど、もはや有り得ないと思います。

[「飯盛城下の礼拝堂」はこの直後、廃絶したか]

自分のみるかぎり、歴史的にはこの「城の麓の礼拝堂」の登場はこの1回だけです。「飯盛城内の教会」も含めて、間もなく廃絶したものとみられます。

「日本史」(第1部67章)によればこの直後、キリシタンに好意的でない「三好殿」(本来は長慶だが「死」が秘匿されているので実際は義継)が飯盛城に来たので、キリシタン側は危機を感じて「ひどい雨季」の中、二人を堺の以前からの協力者「日比屋ディエゴ了珪」の家に逃したようです。

三箇頼照自身も三好義継の下で一旦所領を没収されますが、キリシタン側が(おそらく三好長逸を立てて)交渉し、三箇頼照も含めて飯盛におけるキリシタンの地位を復活させます。

2年後の「1567,7,8堺発フロイス書簡」によれば、ヴィレラは既に前年である1566年(永禄九年)4月に豊後へ移動しています。(余談ながら三好家で内紛が起こり、塩川氏も一時三好氏に叛旗をひるがえしていた頃にあたります。)

[1567年(永禄十年)には「三箇」で新たな再興を遂げていた「飯盛キリシタン」]

そしてフロイスは2年ぶりに三箇を訪れ、京都脱出時に世話になった「三ケ頼照」の熱心な活動ぶりに瞠目しています。

興味深いのは、三ケ頼照がフロイスに「川沿いの堀に囲まれた」彼の「城跡」を見せていることで、まさに「在地が否定され、山上の飯盛城内に住まわされている」情況がわかります。また城は永禄八年(1565)には廃されていたと思われます(三箇城は飯盛廃城後の天正五年には再興される模様)。

三箇はこの後、教会が拡張され「十五ヶ年の間、その三ケの教会で復活祭と降誕祭が祝われ」(「日本史」第1部38章)、まさに「飯盛キリシタンの代替え地」から「河内キリシタンの中心地」へと発展してゆきます。

冒頭で述べたようにこれは、三好家中における「一種の出島」として、仏教徒たちと「上手く棲み分ける」ことによって、互いの平和実現に成功したのでしょう。

[まとめ:「礼拝堂」が「砂寺内」ではなく、「北条」と判断されるわけ]

以下、重複を恐れず「おさらい」を兼ねて見解をまとめてみます。

7月31日の夜、フロイスは、「枚方」から陸路を南下し、途中の「小さな教会(礼拝堂)」に立ち寄ってヴィレラと再会、そのままヴィレラと分かれて三箇(三ケ)まで移動します。

⬆画像はクリックで拡大

そして現在この「礼拝堂」が一般に「砂寺内の教会」(「日本史」第1部38章)に比定されている根拠としては

* 「礼拝堂」は、フロイスが「都で死んだ山城殿の息子(結城アンタン)が城の麓に建てたもの」と記していること。

* この日、フロイスが移動した「枚方」と「三箇」のまさに「中間」に「砂寺内」が存在すること(画像⑭参照)。

* フロイスがこの「礼拝堂」と、三ケの「もう一つの聖母の小教会」との距離を「1レグア」(hua legua)と記しており、レグアを本来の5km程とすると、地理的には「北条」⇔「三箇」間よりも、「砂」⇔「三箇」間との距離の方が近い(画像⑭)こと。

* 飯盛城には“「山下」がなかった”という、現在の「無城下町論」による「先入観」

が挙げられると思います。

しかし、私は以下の理由により、ヴィレラと再会した「小さな教会(礼拝堂)」が「砂寺内」ではなく、「北条」にあったと推定しております。

* 今回ヴィレラは「三好日向守(長逸)」の肝煎りで「飯盛城」での保護を受けるべく、「三箇頼照」を主とする「飯盛城からの迎え」と共に「飯盛」に向けて先行、出発したと記されています(1565,8,3フロイス書簡、「日本史」第1部66章)。

* この時点で「砂」の領主「結城アンタン」は毒殺されおり(「日本史」第1部66章)、既にその保護は期待出来ません。よって、ヴィレラが「飯盛」への途中に位置する「砂」に滞在する事は、極めて不自然であります。

* 福島克彦氏(「河内の寺内町と都市論」)によれば、「砂寺内」は元々「真宗寺内町」であったのを「キリシタンの町」に変えられたものと推定されています。となれば、結城アンタン亡き今、再び真宗勢力が巻き返す可能性があり、その「危険性」は未知の状況でした。

* この礼拝堂は「城の麓に建てられた」と記されており、「高低差のない平野部」である「砂」における「結城アンタンの城館の麓」という意味はまず有り得ません。また「砂」の教会を「飯盛城の麓」と解釈するには、互いにあまりにも離れすぎています。なお「城の麓」、「城下」のポルトガル語表現については後述します。

⬆画像はクリックで拡大

* 「砂」の東600mに位置する「岡山」の城主、「結城山城守(アンリケ、忠正)」も、黎明期以来の熱心なキリシタンながら、皮肉にも目下キリシタン排斥を推進する「松永久秀」の配下にあり、ヴィレラを「保護」出来る立場ではありませんでした(「日本史」第1部66章)。「正親町天皇」による「バテレン追放の綸旨」発令さえ目前であった状況で「結城領内」に「目立つ」彼らを保護することは、結城山城守にとって「滅亡」のリスクさえ伴うものだったはずです。ともあれ、ヴィレラもフロイスも、この逃避行の行程において「砂」、あるいは「岡山」の事を全く記していません。

* フロイスと再会したヴィレラは、戦争をも覚悟した「三好殿の城の重立った貴人ら」であるキリシタン達を説得した、と述べています。こうしたやりとりから、彼が滞在していたのは、三好家の家臣が集る「飯盛城」であり、「砂」と解釈するのは極めて不自然です。

* 何よりもヴィレラ自身がフロイスと再会した2日後に、「本日、すなわち1565年8月2日、追放後に身を寄せている当地、飯盛の城(fortaleza de Imóri)にて記す」(1565,8,2、ヴィレラ書簡)と記しており、彼がずっと飯盛に滞在していたことを自ら述べているのです。7月31日に、フロイスと落ち合うべく、ヴィレラはせいぜい「城の麓」(北条)まで降りて待っていたのでしょう。フロイスが当夜にその足で「三箇」まで移動していることとも整合しています。

* なおイエズス会の史料に出てくる距離、1レグア(legua)は、しばしば「一里」と訳され、本来は5km程とされていますが、その正確さは“まちまち”であり、幾分は感覚的に記されていると思われます。ともあれ、この7月31日、フロイスは暗闇の中、舟も使って三箇へ渡っているはずなので、距離感の不正確さはあると思われます。

* 「飯盛」においては既に永禄七年(1564)初夏、ヴィレラ神父による洗礼で「貴人60名、総勢500名」がキリシタンになったと記されており(1564,10,9フェルナンデス書簡)、この「500名」から「60名」を引いた「440名」とは、武士以外の「平民」を指すと考えられます。要は、キリシタンになった大半の者は「武士ではなかった」とみられます。しかし彼らはヴィレラが建立した「飯盛城内の教会」には自由に参拝出来ない立場でもあります。よって、城の「山下」である町場(旧字「市場」付近)に、「何らかの拠り所(堂舎)」が切望されるのは、極めて自然であったと思われます。

* この「城下の礼拝堂」は1564~65年(永禄七~八年)と、「極めて短期間しか存在しなかった」と思われます。永禄八年の「バテレン追放綸旨」(大うすはらい)や、三好家を引き継いだ「三好義継」のキリシタンへの嫌悪感も含めて、「飯盛城内の教会」や「城下の礼拝堂」は、この頃ほどなく廃されて、拠点は三箇に移ったと推定されます。加えて、フロイスが飯盛近くの「三箇」に再訪できたのが、2年後の1567年(永禄十年)であったので、件の「城の麓の礼拝堂」がイエズス会側に記録される機会もまた、結局1度きりしかありませんでした。

④ポルトガル語の「城の麓」「城下」の表現について若干の考察

[フロイスの“城下町”の意識]

これはまだ“憶測”のレベルではありますが、ルイス・フロイスがヴィレラと落ち合った「城の麓に造られた礼拝堂」“ermida tinha feito ao pé da fortaleza”における「城の麓」、直訳すれば「要塞の足元に」“ao pé da fortaleza”という表現は、単に「城山の下」という意味に留まらず、城(山上)と町(山下)がセットになった「山下」(城下町)を意識した表現なのでは、と思っています。“pé”とは足の意味で(“ペダル”や“ペディキュア”等の語源でもある)、まさに日本語における「お膝元」と同様のニュアンスかと思われます。

言うまでもなく、フロイスやアルメイダの生まれた「リスボン」(リジュボア・Lisboa)をも含めて、西洋においても「城を山上に頂く都市」はごく普通の形態です。

⬆画像はクリックで拡大

この言い回しは、フロイスが元亀四年(1573)の三ケにおける復活祭の折、催し物である深野池に浮かべた“座敷舟”の中から「北条」の「東高野街道」方面を遠望した記事

「この時、堺に留まっていた阿波の兵士五百名が飯盛山の麓を通過するのを見たが、淀(Iondono)の主将である岩成(Iuanari、石成)に会いに行くところであることを知った」(東光博英氏訳、1573,4,20都発フロイス書簡)における「飯盛山の麓」もまた“pe da ſerra de Imòri”となっており、やはり“pe”が使われています。ちなみに“ſerra”(serra)の方はノコギリをも意味する“山脈”のことで、フロイスの「飯盛山の形状描写」の的確さには感心致します。

(上 : かつての"三箇沖"にあたる深野池の干拓地(旧深野北新田)方面より、飯盛山を遠望したもの。当時は水面と田園越しに「東高野街道」がよく見えたのでしょう。画像はクリックで拡大)

もう1例、フロイスは、同書簡における、「内藤ジョアン」の拠点城郭である「丹波・八木」(現・南丹市)に関する記述においても

「年末、母が殺された日に彼は丹波国の貧者のうち来ることを希望する者をことごとく城下に招き、およそ千名が集ると全員に食物をふんだんに与え、その後、各人に喜捨したので、異教徒はこれに驚嘆した」(東光博英訳)における「城下に招き」という表現も、Evora版では上記とほぼ同じ“ajuntar ao pé da ſua fortaleza(自身の要塞の足元に集合させ)”となっています。

⬆画像はクリックで拡大

丹波・八木城跡は、その大手側(北北東)は、現在も山麓斜面に「侍町の段築造成」や当時の「登城道」(上部は“つづら折”)が明瞭に残っており、「京都縦貫自動車道」の造成前にはその一部が八木町教育委員会や京都府教育委員会によって発掘調査され、城下における、少なくとも武家居住区の存在は証明されています。したがって上記の「喜捨」が行われた場所は、「山下(城下町)」であったと思われます。因みに「城下町側」に屹立する「城山の面構え」というか「雰囲気」には、言葉で表現し難い独特の共通点があります(上の右上↗写真)。

(追記:本稿アップ翌日の11月21日、南丹市立文化博物館の特別展「八木城と内藤氏」(12月6日まで!)を見ることが出来ました。上記の出土遺物や1598年出版の「イエズス会日本通信」もありました(!!)。でも正直、「この記事内容とカブってなくて」ホッとしました…)

さて一方、“pe”が「城下町」とは幾分違ったニュアンスで使われているケースもあります。

フロイスは、三ケにおけるキリシタンの活動が安定した「1568年(永禄十一年)10月4日堺発書簡」において「復活祭は、飯盛城の膝元の町である三ケで行ったが」(東光博英訳)と記していますが、この部分は、Evora版 においては

“A paſcoa paſſada tiuemos em Sángua,que he hú lugar ao pé da fortaleza de Imóri”とあり、東光氏が「飯盛城の膝元の町である三ケ」と訳されている部分

“Sángua,que he hú lugar ao pé da fortaleza de Imóri”は直訳すると

「イモーリの要塞の足元の場所(hú lugar)であるところのサンガ」という、ワンクッション加えた「微妙に長いフレーズ」で記されています。

ちょっと「我田引水」というか、歯切れが悪いというか、「飯盛では布教が認められなかったけど、「三ケ」も一応は、「飯盛の城下のうち」ですから…」という感じがあり、このあたりのニュアンスが中西裕樹氏による「山下の無かった飯盛城の城下機能を三箇が代行した」説に繋がったような気がします。

ただし、“hú lugar”には、東光氏が訳されたように「町」の意味も一応は含むようですが、ラテン語の“locus”に由来するこの"lugar"の第一義は、英語の“place”と同じ「場所」であり(「ローカル」も語源が同じ)、決して「町、都市」(cidade)そのものではありません。

要するに、“hú lugar”を(村ではなく)「町」と訳することは、本稿における「三箇は飯盛城の城下機能を果たしたか?」という命題を「ミスリード」している可能性があり、三箇を「都市」だと思われている中西裕樹氏はこの東光氏の訳を真に受けられたとも思われるのです。ここは客観的には「三箇という場所」もしくは「三箇という集落」と訳されるべき箇所なのです。

もっとも、翻訳者の方にこうした「込み入った単語の厳密性」までを求めること自体、そもそも無理があります。結局(翻刻等も同じでしょうが)肝心要の部分は、自己責任で調べるしかないようです。

(ちなみにフロイスは「1583年のイエズス会日本年報」において、高山右近の本貫地である「高山村」(現・豊能町)についても、この“lugar”を用いています(連載第16回

さすがの中西氏も高山を「都市」とは思われないでしょう。)

[アルメイダの“城下町”の意識は?]

次にフロイスと同じリスボンの出身であり、1565年(永禄八年)2月末の“日没時の登城を記録した”「アルメイダ修道士」による、「城の下」の表現の「使い分け」を見てみましょう。

アルメイダがこの登城記事に記した「かくして我等は城の麓に至るまで川を遡った」(東光博英訳)における(私が「津の辺」もしくは「北条」と推定した)「城の麓に至るまで」の部分は、やはりEvora版で

“ate chegarmos ao pe da fortaleza”と記しており、やはりフロイスと同様の“pe”(足元)のフレーズを用いています。

一方、アルメイダが数日後に訪れた、「三箇島の位置」に関しては、東光博英氏は「城下の大きな川に囲まれた島にある」と訳されているのですが、このくだりはEvora版においては

“eſta abaixo deſta fortaleza em húa ilha cercada de hú grade rio ”

となっており、このうち、「城下の~にある」に相当する部分、“eſta abaixo deſta fortaleza”は、直訳すると、「城より低い位置(低地)にある」という、上記の「飯盛城の麓」とはだいぶ「異なった表現」が使われているのです。

この違いは、同じ「高低差の表現」ながら、アルメイダの「“三箇”は、飯盛城の“山下(城下町)”そのものではないから」という「意識」によるものではないでしょうか。

因みに、フロイスがこの「アルメイダの書簡」から引用している「日本史」(第1部59章)における「ポルトガル語の表現」は確認出来ていないのですが、松田毅一、川崎桃太氏は「三ケの教会」の位置をやはり「城の麓」の「大きい湖の中の1つの島」と訳されています。こちらのニュアンスですと、「三箇」が飯盛の「城下町」と同様の表現になってしまいます。

[訳文のニュアンスの違いも見解に影響]

こういった一連の「訳し方の曖昧さ」もまた、近年における「三箇が飯盛城の城下機能を果たした」という解釈に、いくばくかの影響を与えてしまっている観があります。

繰返しになりますが、三箇は「都市(町場)」や「商業港」であった形跡がなく、三箇が「飯盛城下の代りを果たしていた」要素は、あくまで、永禄八年夏以降に「飯盛では禁止されていたであろうキリシタンの活動」に限られるのです。

(漁業と水運業がメインであった三箇のポジションは、近江六角氏における「沖島」と似通っています。)

**********************************

⑤オマケ

なお、本稿は前回以来、文中に「山下」という単語が溢れかえっておりますが、「山下」ついでにもうひとつ…

「安土山下町(あづちさんげちょう)掟書」(天正五年、国指定重要文化財)で知られる織田信長の城下町「安土山下町」は、はたして当時「さんげちょう」と読んだのか「やましたちょう」なのか、あるいは「やましたまち」であったのか、塩川氏の「山下町」(やましたちょう、天正二~五年)を研究する私としては、大変気になるのですが、実は「謎」なのです。

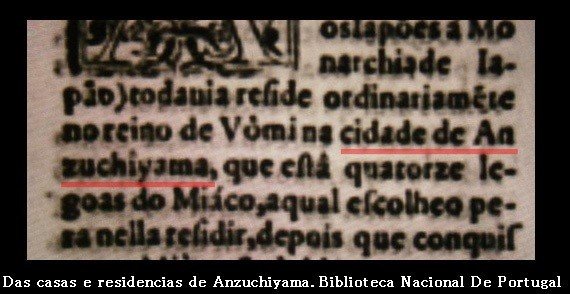

そこでEvora版では、ひょっとしたら“Sangue”とか“Yamaxita”とか書かれてないか?、果たしてどう記されているのだろう?とP36の“Das casas e residencias de Anzuchiyama.”(1581年日本年報の「安土山のカーザ及びレジデンシアについて」)のくだりを確認をしてみたのですが…。

⬆画像はクリックで拡大

うーん、残念ながら“cidade de Anzuchiyama(アンヅチヤマの町)”と「意訳」されちゃってました…。英語で“city of Anzuchiyama”に相当するフレーズですね。

まぁ、最後が“yama”で終わっているので、「さんげちょう」ではなく、「やましたちょう」か「やましたまち」の方が、一応可能性が高いのでは?とは思いますが、皆様如何思われますでしょうか。(あるいは「アンズチやまのしたまち」なんてのもあり???。なお慶長六年(1602)に刊行された日葡辞書には「城下、じょうか」すなわち"Ioca"の項目自体が無く、"Xirojita"(城下、しろじた)の項目に「城のすぐ下の所」とあるのみです。)

ちなみに「アンヅチ」(安土)は、16世紀当時の発音であったと思われ、現在でも北陸地方にしばしば見られる名字でもあるらしく、実は私もごく最近、この「塩ゴカ」における調査、取材において、北陸の金沢でこの名字の方に大変お世話になりました。

ついでながら、Evora版における「安土城」は“fortaleza de Anzuchiyama(アンズチヤマの要塞)”と記されています。

なお「安土山下町」は天正十三年に豊臣秀次の城下町へ移転し、新生「八幡山下町」へと生まれ変わります。こちらも天正十四年の「定」が残っています。しかし、京極氏時代に町は「八幡町」と改称されてしまい、「安土」「八幡」の両者から「山下町」の地名は消滅しました。天正当時の「山下町」の名前は「定書」の中にのみ伝わったのです。加えて塩川氏の「山下町」も…

そして、場合によっては、「安土」や「近江八幡」が現在、「山下」と呼ばれた可能性も十分あったわけで、そうなると織田信長や豊臣秀次の城も、現在「山下城」と通称されたかもしれないのです。

「そんなバカな…」といぶかられるかもしれませんが、この「山の上の山下城」という後世の困った城の名前が、現在、実際に川西市以外にも、播磨や岐阜県、福岡県にもあるのです。

(全国「"山下城"なんて呼ばれちゃった山城」被害者の会でも結成するか…)

**********************************

(2020,11,20 2023.12.24追記 文責:中島康隆)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?