135.第5章「映画とテレビでトップをめざせ!不良性感度と勧善懲悪」

第18節「東映動画の躍進 ①フジテレビ巨大ロボットアニメブーム創出」

1959年3月から放送を開始したフジテレビは、1963年、日本初の本格的テレビアニメシリーズ、手塚治虫原作『鉄腕アトム』(1963/1/1~1966/12/31)を放映します。

その後も『鉄人28号』(1963/10/20~1965/5/27)などアニメヒット作を生み出し、「母と子のフジテレビ」のキャッチフレーズを掲げて子供向けアニメ番組に力を入れていました。

1966年5月からロングラン中の人気時代劇『銭形平次』でフジテレビとも深いつながりができた東映は、講談社『週刊少年マガジン』連載中のヒットマンガ水木しげる作『墓場鬼太郎』に目を付け、フジにテレビアニメ番組として企画提案します。

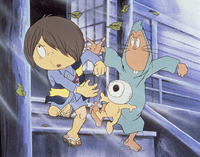

① 日曜18時30分『ゲゲゲの鬼太郎』(1968/1/3~1969/3/30 全65話)

主役鬼太郎の声優に主演デビューの野沢雅子を起用、内容を子供向けにソフトアレンジしてタイトルも変え、1968年1月、東映初のフジテレビアニメシリーズ『ゲゲゲの鬼太郎』がスタートしました。

©水木プロ・東映アニメーション

この作品は、平均視聴率15~16%をコンスタントに獲得したことで延長を重ね、5クール全65回続く大ヒットシリーズとなります。

② 木曜19時『ゲゲゲの鬼太郎』第2シリーズ(1971/10/7~1972/9/28 全52話)

そして1971年10月から、かつて『鉄人28号』も放映された木曜19時のアニメ枠にて、カラー作品『ゲゲゲの鬼太郎』第2シリーズが始まりました。

©水木プロ・東映アニメーション

この第2シリーズも人気を集め、1年間全52話続くヒット作となります。

ちなみに1971年10月から始まるシーズンに、東映動画制作のテレビアニメ番組は、フジテレビ木曜19時『ゲゲゲの鬼太郎』、日本教育テレビ(NET)月曜19時『さるとびエッちゃん』(1971/10/4~1972/3/27 全26話)、水曜19時30分『アパッチ野球軍』(1971/10/6~1972/3/29 全26話)、TBS土曜19時『原始少年リュウ』(1971/10/30~1972/3/25 全22話)と4シリーズありました。

©石森プロ・東映アニメーション

©花戸筐・梅本さちお・東映アニメーション

©石森プロ・東映アニメーション

『原始少年リュウ』のオープニングテーマ曲「原始少年リュウが行く」は、水木一郎がアニメソングデビュー曲です。

この後数多くのアニメ、特撮作品の主題歌を歌った水木は、「アニメソング界の帝王」と呼ばれるアニメ歌手となり、「アニキ」の愛称で親しまれました。

③ 日曜19時『マジンガーZ』(1972/12/3~1974/9/1 全92話)

1972年9月に終了した『ゲゲゲの鬼太郎』に続き、永井豪とダイナミックプロ原作のロボットアニメ『マジンガーZ』が日曜19時枠にて12月から始まります。

©ダイナミック企画・東映アニメーション

石森章太郎のアシスタントだった永井は、独立した後『週刊少年ジャンプ』で連載した「ハレンチ学園」が大ヒットしていました。

日曜19時枠は、東京ムービー制作のスポ根アニメ『アタックNo.1』(1969/12/7〜1971/11/28 全104話)、円谷プロ制作のヒーロー特撮『ミラーマン』(1971/12/5~1972/11/26 全51話)、広告代理店旭通信社(旭通・現ADKホールディングス)、メインスポンサー大塚製薬という構図が続いていた人気枠です。

この作品の企画は春日東(旭通信社)、別所孝治(フジテレビ)、有賀健(東映動画)、横山賢二(東映動画)が担当、東映と旭通の共同製作で東映動画が制作し、メディアミックス展開の一環として放映開始前の1972年10月2日号(No.42)から『週刊少年ジャンプ』にてマンガ連載が始まっていました。

メイン脚本は『キャプテンウルトラ』や『キイハンター』で活躍した高久進(たかくすすむ)、メイン演出はベテラン芹川有吾が担当します。キャラクターは作画監督羽根章悦がデザインしました。

主人公兜甲児が飛行メカ「ホバーパイルダー」に乗り込み巨大ロボット「マジンガーZ」の頭部に合体、操縦するという設定は、これまでにない画期であり、その後のロボットアニメに大きな影響を与えます。

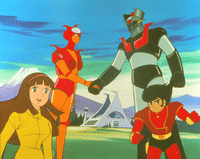

©ダイナミック企画・東映アニメーション

悪の天才科学者Dr,ヘルの部下で初回から登場したあしゅら男爵の姿は子供たちにとっては衝撃であり、機械獣相手にマジンガーZが繰り出す「ロケットパンチ」など新しい武器は毎回ワクワクしました。

©ダイナミック企画・東映アニメーション

「マジンガーZ」を援護する、ヒロイン弓さやか操縦の女性型ロボット「アフロダイA」は女の子の人気を呼びます。

©ダイナミック企画・東映アニメーション

バンダイの子会社ポピーが売りだした大型人形、無敵の王者「ジャンボマシンダー」が大ヒット、その後マジンガーZの設定にちなんで作ったずっしりと重くて精巧な「超合金マジンガーZ」も爆発的に売れ、番組人気に大きく貢献しました。

「超合金」は、『マジンガーZ』終了後も様々なアニメ・特撮作品のキャラクター玩具に活用され、ポピーのブランドとしてロングセラーシリーズとなります。

「超合金」の名称は、ポピーがバンダイに吸収された後も戦隊ロボットや「ガンダム」シリーズなど様々な作品で使用され、バンダイの誇る一大ブランドとなりました。

日本コロムビアから発売された、小池一夫、東文彦作詞、渡辺宙明作曲で水木一郎が歌った『マジンガーZ』の胸躍る主題歌は、70万枚の大ヒットを記録。1973年の「コロムビア・ゴールデン・ディスク賞 ゴールデン・ヒット賞」を受賞します。

「東映まんがまつり」では、

『マジンガーZ』(1973年3月17日公開)テレビ版第5話

『マジンガーZ対デビルマン』(1973年7月18日公開)劇場用オリジナル作品

『マジンガーZ対ドクターヘル』(1974年3月16日公開)テレビ版第57話

『マジンガーZ対暗黒大将軍』(1974年7月25日公開)劇場用オリジナル作品第2弾

と4回にわたって公開されました。

フジテレビ「マジンガーZ」とNET「デビルマン」という異なるテレビ局正義の味方同士が戦うのか?と、『マジンガーZ対デビルマン』のタイトルは子供たちの大いなる興味を引き大ヒットし、この後の東映ヒーロー作品における「バーサス物」の先駆けとして位置づけられています。

©ダイナミック企画・東映アニメーション

後半から視聴率をぐんぐん挙げた『マジンガーZ』は平均視聴率22.1%、全92話続く大ヒット作品となりました。

④ 木曜19時『ドロロンえん魔くん』(1973/10/4~1974/3/28 全25話)

『マジンガーZ』が大ヒット中の1973年10月、『ゲゲゲの鬼太郎(第2部)』を放送していたフジテレビ木曜19時枠で、東映特撮『ロボット刑事』の後番組として永井豪とダイナミックプロ原作のアニメ『ドロロンえん魔くん』が始まります。

©ダイナミック企画・東映アニメーション

テレビ放映と並行してこの作品でもメディアミックスとして『週刊少年サンデー』1973年(昭和48年)9月30日号他小学館の各誌にて永井豪とダイナミックプロによるマンガ連載が始まりました。

東映動画が制作するこのアニメは、水木しげる原作『ゲゲゲの鬼太郎』同様の妖怪退治ストーリーで、主役のえん魔くんの声優には鬼太郎を演じた野沢雅子が起用されます。

小学館のマンガではコメディ色が強く出ていましたが、アニメでは妖怪退治のハードな話が描かれました。

©ダイナミック企画・東映アニメーション

視聴率も良く人気もありましたが、『マジンガーZ』の大ヒットと爆発的な玩具の売れ行きもあり局側からロボットアニメの希望が出され、『ドロロンえん魔くん』は2クール全25話で終了します。

⑤ 木曜19時『ゲッターロボ』(1974/4/4~1975/5/8 全51話)

その後番組として、永井豪・石川賢とダイナミックプロ原作の巨大ロボットアニメ『ゲッターロボ』の放映がスタートしました。

©ダイナミック企画・東映アニメーション

この巨大ロボットアニメの企画はフジテレビの別所孝治と東映動画の勝田稔男が担当しています。

勝田はこれまで監督として『マジンガーZ』他数多くの作品を演出しており、『キューティーハニー』から企画者に転進、演出家としての経験を活かしこの作品の企画に起用されました。

脚本は、この後『がんばれ‼ロボコン』や『秘密戦隊ゴレンジャー』などを手がける上原正三、メイン演出は東映京都撮影所出身の勝間田具治(かつまたともはる)、キャラクター設計は小松原一男が手掛けます。

オープニングテーマ曲「ゲッターロボ!」は永井豪作詞、菊池俊輔作曲でささきいさおが歌いました。

前作の『ドロロンえん魔くん』同様、メディアミックスとして小学館『週刊少年サンデー』1974年15号(4月7日号)から石川賢によるマンガ連載も始まります。

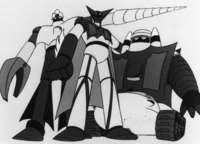

「ロボット」+「変身」というコンセプトから誕生した『ゲッターロボ』では、3人の高校生がそれぞれイーグル号、ジャガー号、ベアー号、3機の飛行マシンに乗り込み合体、合体の仕方でゲッター1・2・3と3タイプの異なる形態のロボットに変形し、帝王ゴール率いる恐竜帝国のメカザウルスと戦いました。

©ダイナミック企画・東映アニメーション

ポピーから発売された玩具も人気を呼び、飛行マシンが合体し多種類のロボットに変形するという画期的な設定は、この後多くのロボットアニメや特撮作品で引き継がれて行きます。

『マジンガーZ』と『ゲッターロボ』。永井豪とダイナミックプロ原作の2大ロボットヒーローから人間が操縦する巨大ロボットアニメが次々と誕生して行きました。

トップ写真:『マジンガーZ対デビルマン』スチル ©ダイナミック企画・東映アニメーション