グローバルクオリティとローカルクオリティ。商品設計の話

先週末にとったバナナの繊維を今週中に1つの商品として試作したいなと思っていたけど、繊維を柔らかくする工程を飛ばしていたり、どうやったって製糸作業が避けて通れない、つまりは編み物を覚えないといけない(ぼくがここに来て即挫折したもの)というので、もう何度目かの絶望をしている。

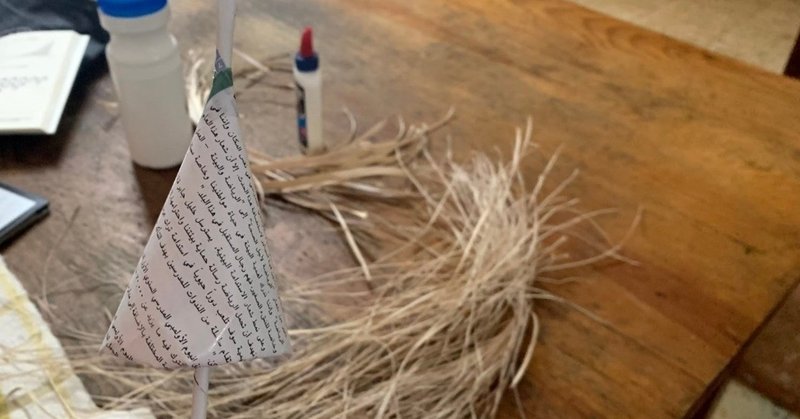

ただでさえ、バナナの繊維を細かく糸のようにちぎって、3本くらいで巻き取って糸の玉を作るのにも苦労しているというのに。(今日の見出し写真、手前のアラビア語がかかれた三角形の謎の物体は巻き取りを効率的かつ効果的にやってくれるお手製の器具。ぼくにとっては産業革命のようなシロモノ)

ちょっと思ってたより難度高くなってきたなぁと思ってるんだけど、そもそもこのバナナのバッグのゴールって、

夏はやっぱりカゴバッグ!タイで手編みされているウォーターヒアシンスのバッグは、お洋服を選ばないナチュラルカラー。大きめのチャームなどを付けて個性を出すのがおすすめです!バリ島のアタバッグ、アフリカのサイザルバッグやバオバブの木から作ったものなど、いろんなタイプをご用意しています! pic.twitter.com/9xGMB61i4a

— kafeAyam カフェアヤム (@kafeAyam) June 28, 2019

明日、20時!!!!!

— RAHA KENYA🇰🇪ラハケニア (@RAHA_KENYA) January 21, 2020

⦅サイザルバッグXS⦆をリリースします🙌🏾!

色味を少し抑えたYellowとLavenderも発売💛💜

1点限定ものもあるので、早い物勝ちです!!

「どの色にするか迷っちゃう」「商品をもっと詳しく知りたい」などご質問があればコメントやDMください!

全力でお返事します👀❣️ pic.twitter.com/8aPu5W34nb

こういうのをイメージしてる。そう、レベル高い。

商品のターゲットを金払いの良い人≒お金持ち≒観光客にしようとしてるから。どこにだしても恥ずかしくないクオリティを目指そうとしてる。だから、いずれぶつかる壁が思ったより早くきたけど仕方ないかと思ってたりする。言ってしまえばグローバルクオリティ。

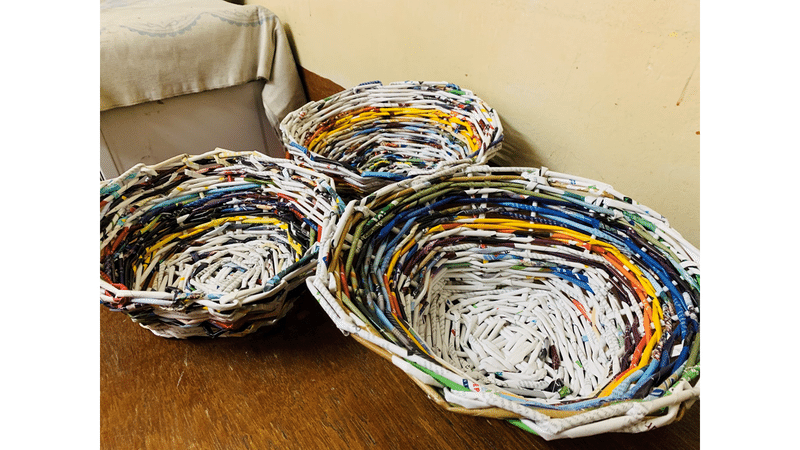

これまでの、ペーパーバスケットやペーパーボックスはあくまでローカル向けだった。

商品としてよくできてるけど、よくできてるけどグローバルで勝負する類のものではない。お土産として買ってもらうような類のものではない。

これはローカルクオリティがダメだと言ってるわけじゃない。グローバルにはウケが良くなくともローカルマーケットにはそれで十分なのだ。

これちょっと言語化が難しいんだけど、セントビンセント特有のナイン・モーニングはローカル向けのコンテンツ。地元の人にとっては良いけど、外の人にはよくわからない。

日本でいうと、AKBとか坂道系のアイドルはローカル向け。歌も踊りも大したことないから海外ではウケないんだけど、彼女らを応援して成長を見守るのがコンテンツになってる。食べ物だと、おでんとかお茶漬けがローカルになるかな。これをさらに日本の地方のものにあてはめることもできる。その地方ではウケてるけど、全国的には難しそうみたいな。

逆に、グローバル向け、グローバルコミュニティに向けるとなると世界の最先端での競争に絶えずさらされるので結構しんどい。アマゾンとかAppleとか、Googleとか、シルクドソレイユとか、Yohji Yamamoto、メッシ、八村塁、ダルビッシュとか。

ぼくはこれ、どっちも必要だと思っていて、ローカル向けのコンテンツで計算できる売上が欲しいのもあるし、ローカル向けの商売から障害者理解にもつながると思う。

一方で、ローカル向けとなるとなんだかんだで価格が安くなってしまいがちなので、グローバルクオリティのものを作って、高い利益率とエンパワメントをしたい。現在、セントビンセントのお土産事情ってないにも等しいからそのマーケットは十分狙えると思っている。それに別に、障害があるからってお金持ちになれない、なっちゃいけないわけじゃないから。

という考えのもと、良い商品を作ってもらおうと、その前提としてのプロトタイプの試作を現在やっているんだけど、いやぁー、言うは易く行うは難し。「人には向き不向きがありますから」と言いたくなってしまう。

諦めたくなってしまう。弱音を吐きたくなってしまう。ぼくは弱い人間だから。

サポートはいつでもだれでも大歓迎です! もっと勉強して、得た知識をどんどんシェアしたいと思います。