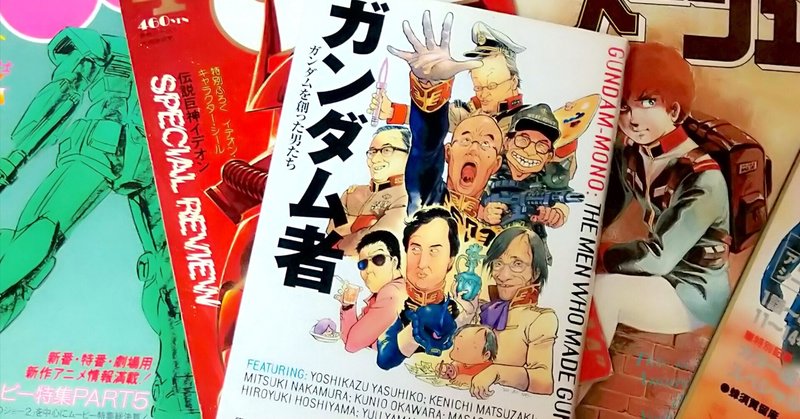

ブックレビュー:名作が生まれた背景には、存亡を賭けた人々の攻防があった‥‥「ガンダム者〜ガンダムを創った男たち」

本書は2002年2月から約半年間にわたって「Web現代」に連載されたインタビューに加筆するとともに、当時の資料等を収録して一冊にまとめたものである。インタビューされているのは1979年から1980年にかけて放映されたテレビアニメ『機動戦士ガンダム』の制作に携わった安彦良和(キャラクターデザイン、作画監督)、松崎健一(脚本)、中村光毅(美術)、大河原邦夫(メカニックデザイン)、飯塚正夫(企画)、星山博之(脚本)、山本優(脚本)、そして富野由悠季(総監督)の7名に、サンライズ株式会社社長(当時)の吉井孝幸を加えた計8名。テレビ放映終了からおよそ20年後のインタビュー集を、さらに20余年隔てた2023年に読んだというわけで、そう思うと隔世の感がある。

そんな今更感のあるインタビュー集ではあるが、ちょうど今(こちらも今更か)、当のテレビアニメ『機動戦士ガンダム』の全話レビューをこの場で連載中ということもあり、制作の舞台裏を知る意味で手に取った次第である。

私自身は、『機動戦士ガンダム』本放送が不遇の末打ち切りで終わったあと、熱烈なファンの後押しで劇場版三部作として公開されることになった前後で本作に出会い、その当時(1980年代前半)はアニメ雑誌の本作の記事を熱心に読み漁ったこともあって、上記の7名の制作者らの名前はいずれも懐かしさを覚えるものだった。逆に、加熱するブームの中にありつつも、まさかその作品がその後40年に渡って試聴され、愛され続けるものになるとは考えもしなかった当時にインタビュー等で語られていたことと、作品がアニメ史に名を残す名作という評価が固まった20年後とで、制作者の語ることがどう変わっているか(あるいは変わっていないか)にも興味を覚えた。

以下では、そうした視点から、私が興味深かった点や突っ込んでほしかった点などについて、書き留めておきたい。

手塚治虫の遺産

かつて虫プロダクション(旧虫プロ)というアニメ制作会社があった。漫画家の手塚治虫が設立し、「鉄腕アトム」をはじめとする手塚治虫の漫画作品をテレビアニメ化するなど、日本アニメの黎明期を支えたが、その制作費は経費を大きく下回っており、不足分をキャラクターグッズ等制作の著作権収入で賄う、いわゆるキャラクタービジネスという一つのビジネスモデルを生み出した。だが、労働争議などが起こり、このビジネスモデルが行き詰まる中、1973年に倒産してしまう。

サンライズ(ガンダム放映時の社名は日本サンライズ)は、倒産した虫プロの社員らによって設立されたいくつかの会社の一つであり、虫プロが生み出した、キャラクターグッズ販売を当てこんだビジネスモデルによって、他者とは異なり原作のないオリジナル作品を制作し、作中に登場するメカ等の玩具を制作販売する玩具会社をスポンサーにつけるという戦略で、業界に独特のポジションを確立しようとしていた。(この経緯については、企画・飯塚正夫のインタビューに詳しい)

この、手塚治虫の制作会社によるビジネスモデルを継承した、ということともう一つ、ガンダムの中に手塚治虫の遺産が隠されていた、ということがわかる一文がある。本書まとめの中で、キャラクタービジネスを展開することでテレビアニメをビジネスとして確立させたものの、結果的にその状況を手塚治虫が「アニメそのものの内容よりも企業がらみ商売がらみの利益が先行されるようになった」「内容がどうしようもなくなった」と語っていた、と紹介した部分である。

サンライズは、作中登場ロボットの玩具化、というビジネスモデルの枠の中で、「1回目と最終回以外は、順番を入れ替えても同じ」という、毎度お馴染みの展開の作品を制作していたが、そこで手塚治虫が行き詰まった一つの課題を乗り越えようと、大河ドラマのような連続性のあるアニメ制作を志したのである。その思いが、『機動戦士ガンダム』を産んだのだった。

ヤマトなくしてガンダムなし

大河ドラマのような連続性のあるアニメを作りたい。サンライズがそういう視点を持つに至った背景として、1974年にテレビ放映された『宇宙戦艦ヤマト』の存在を欠かすことはできない。安彦良和、富野由悠季はいずれもヤマトの制作にも関わっており、とくに安彦良和氏が語る、ヤマトとガンダムの製作現場の違いや、ヤマトのプロデューサー、西崎義展氏の人物像など面白く読ませてもらった。話はそれるが、なかでも面白かったのは、ヤマトがオリジナルビデオやらなんやらかんやらいろいろ作られる中で、滅茶苦茶になっていった、と安彦氏が言うところ。彼はその理由を、「西崎氏が途中ですっかりデスラーにのめり込んじゃいまして、どんどんデスラーになっていった」と語っているのが、ちょっと面白すぎた。『「宇宙戦艦ヤマト」をつくった男 西崎義展の狂気』という本を以前読んだが、その中で、西崎氏が「六本木のデスラー」と呼ばれていたと書いてあったことを思い出し、現場にいた安彦氏の目から見てもそうだったのかと感じ入った。

それはともかくとして、私も自分のガンダム全話レビューで書いているが、『機動戦士ガンダム』は『宇宙戦艦ヤマト』が掘り起こした中高生以上の年齢層をターゲットにしようと企画された作品であることが、本書でも明らかにされている。そこには上記のように、キャラクタービジネスであるがゆえに「子供向け」の範疇に留めておかなければならなかった作風を、ヤマトの登場により、その上の年齢層も面白ければアニメを見る、という現実を前に大胆に変えていこう、という強い思いがあったのだ。ヤマトが切り拓いた新境地へ踏み入れて行く。それがガンダムだった。その意味では、ヤマトなくしてガンダムなし、とも言えるだろう。

ヤマトが指向した本格SFを取り入れるべく、ヤマトの設定・製作に関わったスタジオぬえから、脚本として松崎健一が参画しているが、松崎氏から語られる、ヤマト誕生秘話(もともとは「アステロイド6」という題名で岩盤が宇宙を飛んでいく話だったところから、なぜ戦艦大和になったのか)や、ガンダム後に松崎氏が富野監督と組んで製作した『伝説巨神イデオン』の伝説的な最終回についてなど、笑い無くして読めないエピソードも多く、楽しいインタビューであった。

20年後だからこそ、出てきた言葉

ガンダム放映から20余年の積み重ねがあってこそ、出てくる言葉もあった。ガンダムでメカデザインを手がけたことをきっかけに、メカニックデザイナーという新たな専門分野を確立した大河原邦夫はいうに及ばずだが、美術の中村光毅との関係や、中村氏がガンダムのあと、宮崎駿監督の映画『風の谷のナウシカ』でも美術を務め、その独特な世界観を創出する一助となっていたことは知らなかった。そんな中村氏が「上手くいったかなと思うのは、地球にスペースコロニーが落ちてくる瞬間」と語っている。富野監督とのディスカッションの末、バラバラでもなく、光の塊でもなく、その大きさを伝えるために、敢えてほぼそのままの形で落下する映像を創り出したのだ。放映後、そのリアルな設定が考証される中で、空洞のコロニーがそのままの形で落ちてくるはずはない、という声も聞かれたが、それを踏まえた上での演出だったのだ。

ガンダムの四人の脚本家のうち、三人までがインタビューされているのも興味深かった。なぜ残る一人の荒木芳久には話を聞かなかったのか、逆に不思議に思うところだが、この荒木氏を含めた四人については、徳間書店発行の「ロマンアルバムエキストラ(42)機動戦士ガンダム(劇場版第一部)」の座談会が印象深かったが、それから20年後のインタビューでは、星山博之が、第1話でアムロがパンツ姿になった裏話や、第1話の試写で、ラストにシャアが「認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというものを」と、自分が書いたものではないセリフを言うのを聞いてムッとした、という話が語られ、興味深かった。星山氏はガンダムが「富野さんがイメージした世界から出発して、みんながボロボロ、ボロボロ勝手になっや作品だからでしょう。あらためて観るとそこが変にまとまっていないから、『ガンダム』はいいと思うんですよ、僕は」と語っているが、確かにそれぞれの脚本家が好き勝手にやりながら、監督とぶつかり合いつつ作られた、その状況から生まれるダイナミズムが、作品を今に至るまでいきいきとしたものにしていると思う。

本書の20年前の脚本家座談会では、山本優が締めくくりに、メディアに出る理由を自分たちの仕事を知ってもらいたいからだとして、アニメージュ編集部に(1)シナリオ台本とアフレコ台本を一緒に掲載してほしい(2)もう「ガンダム」をヨイショするのはやめて、「ガンダム大嫌いな人大集合」みたいな特集を組んでほしい、と提案していた。それは彼ら脚本家が書いたシナリオがどんなものだったか、富野監督が映像化にあたってどのように解釈し手を加えたかという、彼らの仕事を知るのに絶好の資料となっただろう。そして何より、批判的な意見の中からこそ、作品を成長させていくアイデアが生まれてくる、ということを彼らは知っていた。

そんなふうに、ブームの渦中にいて「もういい加減ヨイショするのはやめてほしい」と言っていた山本氏から、「僕がいちばんたくさんファンレターをもらった作品は『ガンダム』です。放映中はかなり来ていました。毎週届くファンレターを読むのは、楽しみなことでした」という言葉を聞けたことは、幸せなことだった。

一方で、安彦良和はガンダム以後、およそ10年アニメ制作に携わったのち、漫画の世界へと活動の軸を移した。アニメから離れた理由について、インタビューで語られているが、「ただ僕は最初に言ったようにアニメを愛していない。映像も特に好きじゃない。食わんがためにやってきただけで、誠意を持ってやってきたけど根っから好きというわけじゃない」と言われると、かなりがっかりしてしまう。なぜなら本書の冒頭でわざわざ当時のサンライズ社長のインタビューを掲載しているが、ちょうど安彦氏が「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」を連載中であったこと、その執筆を社長の吉井氏が「アメリカにガンダムを紹介する決定版」として依頼した、と語っていることがあるからだ。当人が好きじゃなかった、と公言している仕事だったのに、それをその当人に執筆させるって、正直読む側としてはいきなりテンションの下がる話である上に、本書の出版から20年後の今となっては、その鳴物入りではじまった「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」が、安彦氏の手でアニメ化され、盛大に大コケしてしまったという結果が出てしまっているので、余計にガッカリ感が増してしまうのである。ウェブの連載記事ならこれでもいいが、単行本として編集するとき、もうちょっと何とかならなかったのだろうか。こういう、テレビでいうところの「番宣」みたいな話は、単行本には必要なかった。

音はないのか、音は

本書で残念だったことはまだまだある。「ガンダムを創った男たち」と銘打ったのはいいとして、取材する書き手が文芸の世界の人たちだったせいなのか、製作に関わった人の中の人選が、文芸寄りに偏りすぎているように思う。映像としての演出だったり、あるいは脚本の松崎健一がインタビューで語っていたように秀逸だった音楽、そしてガンダムの起動音やザクの走行音など数多くの音を作り出し、またキャラクターと声優とを出会わせた音響監督、キャラクターに命を吹き込んだ声優、あるいはとりわけ印象的だったナレーターなど、映像や音づくりに関わった人々をもう少し取り上げるべきだったのではないだろうか。

なかでも音響監督の松浦典良は、ガンダム劇場版第一部のあとサンライズと衝突して降板、以後2度とガンダム関係の仕事に携わることはなかった、ということがある。またガンダムが放映された1979年は、あのイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)のアルバム「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」が大ヒットして一気にシンセサイザーの電子音が広まっていた時期で、ガンダムの音楽や音響にも、シンセサイザーが取り入れられていた。ここにも一つの新時代があったことは間違いなく、声優・池田秀一の発掘など、語り継ぎたい話を聞けたはずだ。そうした「耳で聴く」方面の話題が全く取り上げられなかったことは、残念でならない。

富野さんに聞きたいことが聞けたのか?

本書は大御所・富野由悠季のインタビューが最後を飾っている。正直言って、このインタビューは他のインタビュイーの話とは内容がかけ離れており、これまでの流れの中で読もうとするとさっぱり頭に入ってこなくて困った。私の感じるところでは、インタビュアーが聞きたいことを本当に聞いて書いたのか、疑問である。むしろ富野氏がしゃべりたいことをしゃべり尽くして、聞きたいことが聞けなかったような印象を受ける。

もっとも、他の人々と違って富野氏はメディアへの露出も多く、インタビューを受ける回数も段違いだろうから、ある意味今更初代のガンダムについてあれこれ聞くのは野暮ということがあったのだろうか。しかし富野信者と呼ばれるような人たちにはそうであっても、本書を手に取るのは、むしろ長くガンダムから離れていた人かもしれず、そうした人にとっては、かなりとっつきにくい内容であることは否めない。

私としては、ここまで六人のインタビューを読んできた流れから、富野氏にしか語れない、次の3つのことを聞いてほしかった。それは

(1)ニュータイプって何だったのか、なぜ途中までそのアイデアをシナリオライターらに隠していたのか

(2)もしガンダムが打ち切りにならず全52話で製作されていたら、どんなストーリーになりどんな結末を迎えたか、その展開のアイデアは続編(Zガンダム)に影響を与えているか

(3)続編に、ファーストガンダムのシナリオライターを一人も起用しなかったのはなぜなのか(山本優氏はインタビューの中で、ファーストガンダムから続編に流れているライターはひとりもいない、と言及している)

先に、安彦氏がヤマト製作に関わる中で、プロデューサーの西崎義展氏がデスラーののめり込み、「自分で自分のつくった話の世界にのみ込まれていった」と語っていたことがとても面白かったが、ガンダムの続編以降、富野氏もまた、自分のつくった話の世界にのみ込まれた感が私にはある。奇しくも声優としてシャア・アズナブルを演じた池田秀一氏は自著『シャアへの鎮魂歌 わが青春の赤い彗星』の中で、続編以降のシャアの人物像への違和感を語り、シャアは富野監督にとっては富野監督自身を映す鏡だったのかもしれない、と率直な思いを綴っている。

他の六人と違い、富野氏はブーム後のガンダムを一人背負い、新たにガンダムという枷をはめられた感のある存在であるだけに、自分のつくった世界を広げ、引き伸ばし続けていかねばならなかった者の苦悩みたいなものと、そこから振り返ってみた原点の作品、ということを語ってもらえたらよかったのにな、と思った。

きっと、そんな思いに応えるようには話してくれない人なんだろうと、インタビューを読んで感じるが、他の人によれば、礼儀正しく、スポンサーの無理な要求を一人で受け止めた、人の能力を引き出してくれるすごい人、という評価であって、語っている本人の言葉から受ける印象とは全然違うので、本当はどんな人なんだろうと、ただそう思うばかりである。

ガンダム「以前」と「以後」で何が変わったのか?

富野氏はインタビューの中で、ある雑誌で「富野の後継者」という特集があって、その中でアニメ関係者の名前が並べられていてムカッとした、と語っているが、本書のまとめも、ムカッとはしないが流れをまとめただけの、退屈なものだった。やはり、ガンダムがロボットアニメで大河ドラマのような連続性のあるストーリーを作る、というチャレンジをしたことで、時代を変えようとしたのだ。ではガンダム以前と以後とで何が変わったか、富野氏のいうようにアニメの世界に限定せず、むしろその外側に広がった影響というものを求めて提示する、ぐらいの気概のあるまとめを読みたかった。ガンダムという世界が作られた、それはいまも広がり続けている・・・というのは結局、やはり「番宣」のようなものでしかないからだ。実際に彼らの創ったガンダムを観た人たちは、当時も今も、外の世界に生き続けているのだから。

最後までお読みくださり、ありがとうございます。 ぜひ、スキやシェアで応援いただければ幸いです。 よろしければ、サポートをお願いします。 いただいたサポートは、noteでの活動のために使わせていただきます。 よろしくお願いいたします。