「マグネシウムが不足すると本当にヤバい」30近い症状のリスクが高くなります

マグネシウムが最重要ミネラルだということは、他の記事でもお伝えしています。

今回は、

・マグネシウムが不足すると、どのような症状が起こりやすくなるのか

・どうしてその症状が起こるのか

ということを解説して、あらためてマグネシウムの重要性を再認識していただきます。

これから、おもだった30前後の症状を取り上げます。

あらゆる症状に、マグネシウムが関与していることが分かります。

(記事の文末に動画を貼っています)

2型糖尿病 低血糖 脂質異常症

血糖値の調整がうまくいかなくなる。すると、

⇨2型糖尿病、低血糖のリスクが高くなります。

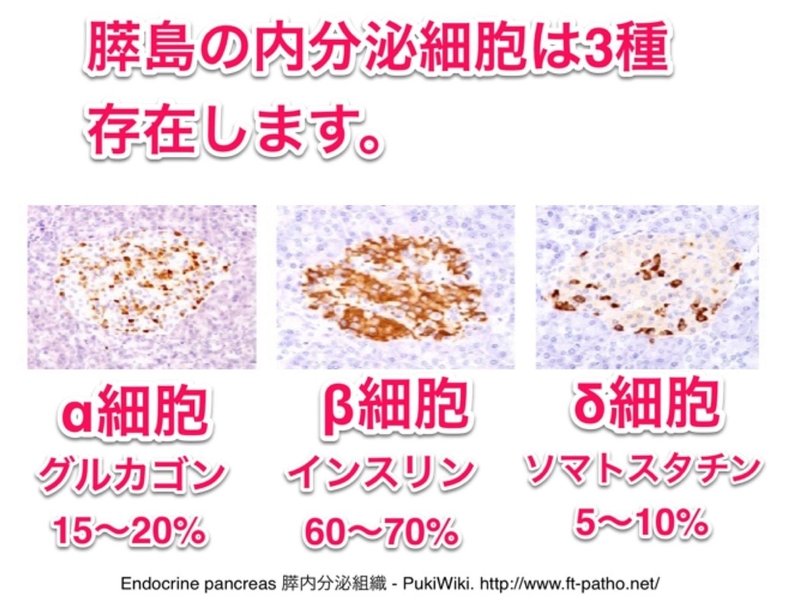

マグネシウムは、インスリン(血糖値を下げる)やグルカゴン(血糖値を上げる)を分泌する、膵臓のα細胞、β細胞に直接働きかけて、血糖値調整に関与します。

マグネシウムが不足すると、インスリンの分泌量が減ったり、働きが悪くなったりして、高血糖状態から下がりにくくなります(2型糖尿病)。

低血糖状態の時には、グルカゴンの分泌量が減ったり、働きが悪くなったりして元に戻りにくくなります。

脂質異常症

⇨マグネシウムは、

LDLコレステロールを下げる

HDLコレステロールを上げる

中性脂肪を下げる

この3つの働きで脂質異常症を予防します。

高血圧 狭心症 心筋梗塞 末梢血管の血液悪化

高血圧、狭心症、心筋梗塞

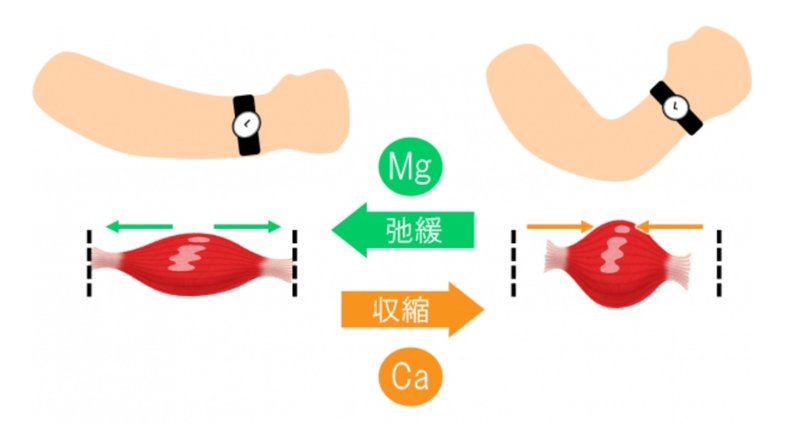

⇨マグネシウムは筋肉を弛緩させる働きがあります(カルシウムは収縮)。

マグネシウムが不足すると、血管を取り囲む平滑筋が収縮して、血管の通り道を細くします。

また、マグネシウムが不足すると交感神経が緊張状態に傾き、それも血管収縮に働く要因になります。同じ理屈で・・・

末梢血管(毛細血管)の流れが悪くなる

⇨赤血球が末端の細胞に届きにくくなる。すると、

⇨細胞の栄養不足、酸素不足が起きます。

こむら返り 痙攣 関節痛 便秘 尿路結石

こむら返り(脚がつる)

⇨今述べたように、マグネシウムは、筋肉を弛緩させる働きがあるからです。

同じ理屈で、痙攣、まぶたピクピク、関節痛、繊維筋痛症

なども、筋肉の収縮で起こります。

便秘

⇨マグネシウムは腸内の水分を取り込み、腸の内容物を柔らかくして排便を促す作用があります。

じつは、病院で処方される下剤は、酸化マグネシウムです。

尿路結石

⇨血液中にシュウ酸が多くあると、それがカルシウムと結合して、シュウ酸カルシウム結石ができやすくなります。

マグネシウムをしっかり摂取していれば、マグネシウムが腸管内でシュウ酸と結合することで、シュウ酸が吸収されづらくなります。

排出される、ということです。

片頭痛 イライラ 不眠 眠りが浅い

片頭痛

⇨7〜8割が女性ですが、マグネシウム不足も原因の一つです。

(研究段階ではあるが)

マグネシウムは、痛みを伝える神経伝達物質が分泌されるのを防ぎ、神経の過緊張を緩める働きがある、と言われています。

イライラ

⇨同じ理由です。

マグネシウムは、神経の過緊張、過興奮状態を鎮める働きがあります。

マグネシウム不足ではイライラが収まりません。

また、ストレス状態ではマグネシウムの尿中排出が促進されて、イライラの悪循環に陥る可能性があります。

不眠、眠りが浅い

⇨眠りを誘導する物質メラトニン。

そのメラトニンが化学反応を経て生成する時に、マグネシウムが必要です。

骨粗しょう症 慢性疲労 肌荒れ アトピー性皮膚炎

骨粗しょう症

マグネシウムは、骨の健康を保つためには必須のミネラルです。

骨の約7割は、カルシウムとリンで構成されるリン酸カルシウムです。

この中に、カルシウムの約1/100のマグネシウム(リン酸マグネシウム)が入っています。

その1/100のマグネシウムが、骨の柔軟性や弾力性を高める働きを持っています。

慢性疲労

⇨マグネシウムは、ビタミンB群と並んで、エネルギー代謝に欠かせない補酵素だからです。

また前に述べたように、マグネシウムはインスリンの働きを助けます。

インスリンは、ブドウ糖を細胞に取り込ませることによって血糖値を下げます。マグネシウム不足は、ブドウ糖の取り込みを悪くするので、その意味でもエネルギー不足、慢性疲労を招きます。

肌荒れ、アトピー性皮膚炎

⇨マグネシウムは保湿効果が高く、さらに、角質細胞を結合させるセラミドの一種の合成を促して、肌のバリア機能を強化する働きがあります。

同じ理屈で、

水虫もマグネシウム不足が原因の一つです。

喘息 口内炎 歯周病 月経前症候群(PMS)

喘息

⇨喘息は、アレルギー反応に関与する化学物質(ヒスタミン)によって、気管支が収縮して症状が悪化します。

マグネシウムは、ヒスタミンを抑えて気管支を拡張する働きがあります。

口内炎、歯周病

⇨マグネシウムが不足すると、唾液中の免疫物質の分泌量が減ってしまいます。

すると、口腔内の殺菌力が弱まり、雑菌が繁殖して炎症を起こしやすくなります。

それが、口内炎や歯周病の引き金になることがあります。

月経前症候群(PMS)

⇨(機序はよく分からないが)

PMSは、マグネシウムが不足すると起こりやすく、また不快な症状によるストレスが、体内からマグネシウムを失わせてPMSが悪化します。

また、東京慈恵会医科大学の恩田威一医師の研究発表によると、

マグネシウムが不足するとつわりになりやすく、十分に摂っているとつわりになりにくいことが分かっています。

ザッとですが、マグネシウムが不足すると起きやすくなる症状を、30近く挙げてみました。

あくまでも、マグネシウム不足がすべての原因ではなくて、原因の一つだということは理解してください。

それでも、マグネシウムがあらゆる症状に関与していることは、再認識していただけたかと思います。

マグネシウムの推奨量と日本人の摂取量

では最後に、マグネシウムの推奨量と日本人の摂取量について触れておきます。

成人男性(30〜70歳)から見ていきます。

厚生労働省が示す推奨量は、350〜370mg。

それに対して、実際の摂取量は、250〜290mg。

平均して100〜120mg足りません。

次は、成人女性(30〜70歳)です。

推奨量は290mg。

それに対して、 実際の摂取量は205〜265mg。

平均して60〜80mg足りません。

実際の摂取量には幅があります。

年代別に見ると、比較的多く摂取しているのは60代です。

そして、若い人ほどマグネシウム不足が顕著である傾向が見られます。

考えられる原因としては

① (若い人が)和食が少なくなった。

つまり、マグネシウム豊富な海藻類や大豆食品、魚、ゴマ、雑穀などをあまり食べない。

② 外食、テイクアウト、カップ麺など、塩分摂取が多すぎる。

すると、マグネシウムの尿中排泄量が増えて、マグネシウム不足に拍車がかかります。

こういったことが推測できます。

マグネシウムは、食事内容を見直せば充足できる栄養素です。

まずは、食事から摂ることを心がけてください。

まとめ

マグネシウムが不足すると起こりやすい症状として、

・2型糖尿病

・低血糖

・脂質異常症

・高血圧

・狭心症

・心筋梗塞

・末梢血管(毛細血管)の流れが悪くなる

・こむら返り

・痙攣

・まぶたピクピク

・関節痛

・繊維筋痛症

・便秘

・尿路結石、

・不眠

・眠りが浅い

・イライラ

・骨粗鬆症

・慢性疲労

・肌荒れ

・アトピー性皮膚炎

・水虫

・喘息

・口内炎

・歯周病

・PMS(月経前症候群)

・つわり

代表的なものを挙げてもこれだけあります。

マグネシウムの推奨量に対して、日本人の摂取量は、男性女性ともに足りていません。

とくに若い人にその傾向が見られます。

マグネシウムは、まずは食事から。

海藻類、大豆食品、雑穀類、ゴマ、ナッツ類などから摂ってください。

同時にマグネシウムの排出を促す外食、テイクアウト、カップ麺などを控えることも大切です。

この記事の内容については動画もアップしています。

合わせてご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?