虫とり(12)

張江はそこまで話すと、息をついてから、くぐもった声で言った。

「というわけなんだ」

それから私の顔を上目遣いに見て続けた。

「怪談とかホラーが好きな赤星だったら、なにか知っているかもしれないと思ってな」

私は赤星香一郎。ここはまだ昭和の香りのする古ぼけた煙草臭い喫茶店の中だ。張江は同じ大学の麻雀仲間だった。卒業してからひょんな場所で出会い、張江と私の会社はとても近いことが判り、会社が終わった後、たまに麻雀を打つようになった。麻雀をしているときに、私が怪談好きなことを言ったら、翌日昼休みにいきなり呼び出されてこの話を聞かされた。

「それで結局柿平源治と爪下翔には、あれから一度も会っていないんだな?」

「ああ、会っていないって言うより、やつらの存在自体が消滅していて、もうわけがわからないんだよ」

「もう一度聞くけど、おまえの妄想だとは思えないんだよな?」

それから私はあまりに失礼な質問をしてしまったかと思い、フォローするように言った。

「あ、いや、これはおまえを狂人扱いしてるわけじゃないからな。おまえの話はたしかに突拍子もないけど、論理破綻してるわけでもないし、なによりこうして会っていて、おまえの頭がおかしいとは思えない、というのが正直な感想なんだ」

張江は諦めに似たような表情を浮かべ、力なく笑った。

「気にするな。いままでにもそういう対応は何度もとられたことがあるんだ。おまえの態度程度じゃ怒りはしないさ。それに俺自身が俺が狂ったんじゃないかって、一番疑ってるくらいだからな。なにか脳に障害があるんじゃないかって病院で何度も調べてもらっている。だが……」

そう呟くと、私を斜めに見上げて言った。

「小学生の時の思い出なら、もしかして俺に記憶違いだったかもしれないって言える。だが二回目は高校生のときだぜ。もういい大人なんだよ。そんなときにあんな妄想をやらかすと思うか?」

私は首を振った。

「だろ? 小学校のときならわかるけど、高校時代の話だ。もう俺にはなにかとてつもないことが起こってるとしか思えないんだよ」

「とてつもないことって、なんだよ?」

「現代科学では証明できないような、なにかわけのわからない力が働いてるってことだよ。もうここまでくればそうとしか思えない」

張江は吐き捨てると、激しくかぶりを振ってうなだれた。

たしかに張江の話はにわかには信じがたい。しかしながら張江が私を担いでいるとも思えなかったし、張江の頭がおかしいとは到底思えなかった。頭のおかしい人間の妄想はもっと突拍子がなくて、どこかに論理破綻があるはずだ。だが、張江の話は彼らが消えた以外には、なんのおかしなところは見当たらない。

いずれにしろ、とても興味深い話だ。張江には悪いけど、これは面白い小説のネタになるのではないか。当時下手な小説を書いては新人賞に投稿していた私は、そんな不謹慎なことを考えたりもした。

私は張江を見ながら慰めるように言った。

「さっきさあ、『時空のおっさん』って言ってたな。たしかにパラレルワールドは、SFの世界だけじゃなくて。実際に物理学の世界でも理論的な可能性が語られてるよな。世界に似たような事例があるか、少し心当たりを調べてみるよ」

私が言うと、張江は少しホッとした表情をした。

「頼む。俺の身に起こったことを、なんらかの形で納得させてほしいだけなんだ」

張江は私の手を取り、何度も何度も頭を下げた。

「しかしさあ、おまえの友達って、みんな変わった名前してるよな。源さんにしても『柿平』って苗字だし、『したつめ』とかさ。小学校の時の委員長なんて『栗落花(つゆり)』だし、高校のときの友達なんて『村主(つくり)』だろ。おまえの名前だって『ルキヤ』だしな」

「ははは。たしかにそうだな。俺の話した登場人物は全員が変な名前してるよなあ。でもさあ、変な名前のやつらって、そいつらくらいだったんだぜ……」

そのとき張江が突然はっとした表情をした。

「まさか……」

「ん? どうした? なにか心当たりでも思いついたか?」

「あ、いや……そんな馬鹿な……」

張江がありえない速度でかぶりを振った。頭を激しく掻きむしり、「馬鹿な」と何度もつぶやいた。

「なんだよ? なにがあったんだよ?」

張江は私の問いかけはまったく耳に入っていないようだった。うつろな表情で一点を見つめたかと思うと、突然かぶりを振る。

やがて張江は夢遊病者のようにゆらゆらと立ち上がり、私がいくら声をかけても返事をせずに喫茶店を出て行った。

(続く)

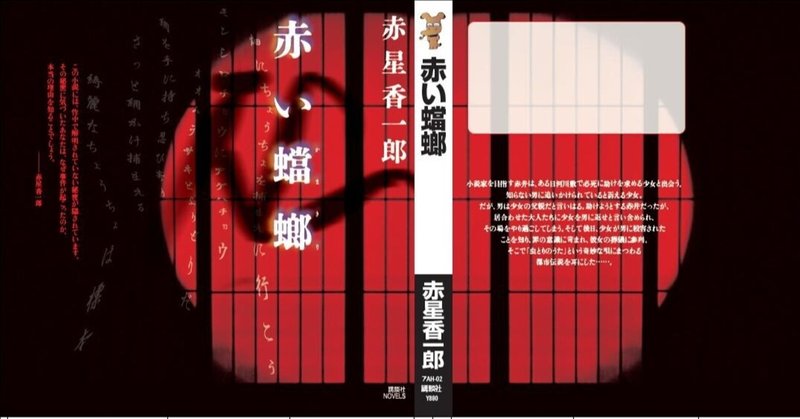

小説が面白いと思ったら、スキしてもらえれば嬉しいです。 講談社から「虫とりのうた」、「赤い蟷螂」、「幼虫旅館」が出版されているので、もしよろしければ! (怖い話です)